基于產業鏈的縱向協同創新模式研究

摘要:“新常態”下,創新成為經濟社會發展的動力,協同創新有利于提高企業創新績效。文章將技術知識特征和關系聯接強度納入同一個分析框架,構建了基于產業鏈的縱向協同創新模式識別模型,并識別出“默會知識內生協同創新模式”、“知識外購協同創新模式”和“技術共同占有協同創新模式”三種不同的協同創新模式,為企業提高創新績效提供了依據。

關鍵詞:縱向協同創新模式;技術知識特征;關系聯接強度

一、 問題的提出

目前,我國正處于經濟社會發展的“新常態”,經濟增長的驅動力要實現從要素驅動、投資驅動向創新驅動轉變。同時,全球經濟一體化使得國際國內競爭不斷加劇,競爭不只是發生在企業與企業之間,而是產業鏈與產業鏈之間。產業鏈上下游企業之間進行縱向協同創新,不僅可以促進創新成果在協同創新主體之間共享,而且可以推動協同創新參與主體進行現有產品升級、新產品開發和技術標準創新,是企業獲得競爭優勢的重要途徑。

由于產業鏈上下游企業之間的關系聯接強度不同,協同創新主體之間關系的緊密程度、合作時間長短以及關系質量,將會影響協同創新參與主體根據自身的技術知識特征選擇創新模式。考慮到不同縱向協同創新模式有各自的特征,企業選擇不同的協同創新模式對于其創新績效的影響也將存在差異,因此,研究縱向協同創新模式對于企業提高創新績效具有重要意義。

二、 文獻分析

1. 協同創新的概念與內涵。協同這一概念最早是由Ansoff于1965年首次提出的,Ansoff認為,協同是指相對獨立的組成部分通過簡單匯總而產生的整體業務表現,Ansoff強調企業協同的核心在于價值創造。趙蘭香、樂惠蘭(2002)認為創新的技術合作契約安排就是協同創新,從本質上來講,協同創新是一種相對特殊的經濟活動。綜合現有關于協同創新的定義,雖然學者們的觀點不盡相同,但本質上都是企業為了提高創新績效,使自身占有的技術、知識、資源在參與協同的各方主體之間進行傳遞與共享的行為。

2. 協同創新模式研究的不同視角。

(1)要素視角。洪勇(2010)對于協同創新模式的研究從技術創新要素視角切入,他認為“制度、組織、文化和技術”是企業創新需要的基本要素。根據協同創新模式中起主導作用的因素不同,可以將協同創新模式分成“以戰略變革為主導的創新協同模式、全要素共同主導的協同創新模式和商業模式創新和技術創新共同主導的協同創新模式”三類。曲洪建、拓中(2013)根據參與協同創新的要素,將協同創新模式的演化劃分為三代。第一代協同創新模式以兩種要素協同創新為主要特征,可以分為以下幾種:①組織和技術協同創新,強調組織結構創新和技術創新的平衡協調;②技術與市場協同創新;③技術與營銷協同創新;④技術和戰略的協同創新。第二代協同創新模式以三種要素協同創新為主要特征,指的是管理、戰略、技術、組織、文化、制度、市場等諸多要素中三種要素之間的協同。第三代協同創新模式以產品、工藝、技術、戰略、制度、信息、人力、資源等多要素的全面協同創新為主要特征。

(2)技術來源視角。李威、葉逢春(2007)研究了科技型中小企業的創新,認為技術創新主要包括“自主創新模式、模仿創新模式和合作創新模式”三種主要模式。裴曉紅(2006)根據技術的來源將企業技術創新模式歸納為三個主要類型:技術集成創新模式、原始性創新模式和模仿引進創新模式。幸理(2007)認為,創新模式可以分為三種,分別是:自主創新、非產權合作協議和產權合作協議。三種創新模式各有特點,其中自主創新需要承擔相對較高的風險,同時投入較大,但有助于提高企業的核心能力。與自主創新相比,后兩種模式能降低創新的風險,但卻會增加管理成本。

(3)主體視角。李廉水(1998)的研究將協同創新歸納為“政府推動、合同連接、自愿組合與共建實體”四種類型,分類的基礎在于主體參與方式不同。另外,現有研究以參與協同創新的主體不同為依據,將協同創新模式分為“橫向協同創新模式、縱向協同創新模式和產學研協同創新模式”三種。橫向協同創新模式,指的是企業與競爭對手之間進行協同創新;縱向協同創新模式是指企業與用戶、供應商、分銷商等的協同;而產學研協同創新模式指的是企業與大學及各類科研機構之間的協同。需要特別指出的是,本文研究的基于產業鏈的縱向協同創新是產業鏈上下游企業之間的協作,因此屬于上述分類中的縱向協同。

3. 文獻分析評述。國內外現有文獻雖然提出了多種協同創新模式,但仍存在諸多不足,主要有以下幾點:

(1)現有理論研究缺乏統一的標準和框架來分析協同創新模式。(2)現有關于協同創新模式的研究大多集中于企業與競爭對手,或者與高校、研究所及政府等的協同創新,可以認為是橫向主體之間的協同創新模式,而對于產業鏈上下游企業之間的縱向協同創新研究較為缺乏。(3)現有研究大多關注技術知識特征等因素與創新績效的直接關系,或是認為技術知識特征通過影響技術知識轉移等中介變量影響創新績效,但是對于技術知識特征及產業鏈上下游企業之間的聯接強度如何影響產業鏈上下游企業形成的不同協同創新模式缺少深入分析。

三、 縱向協同創新模式識別模型

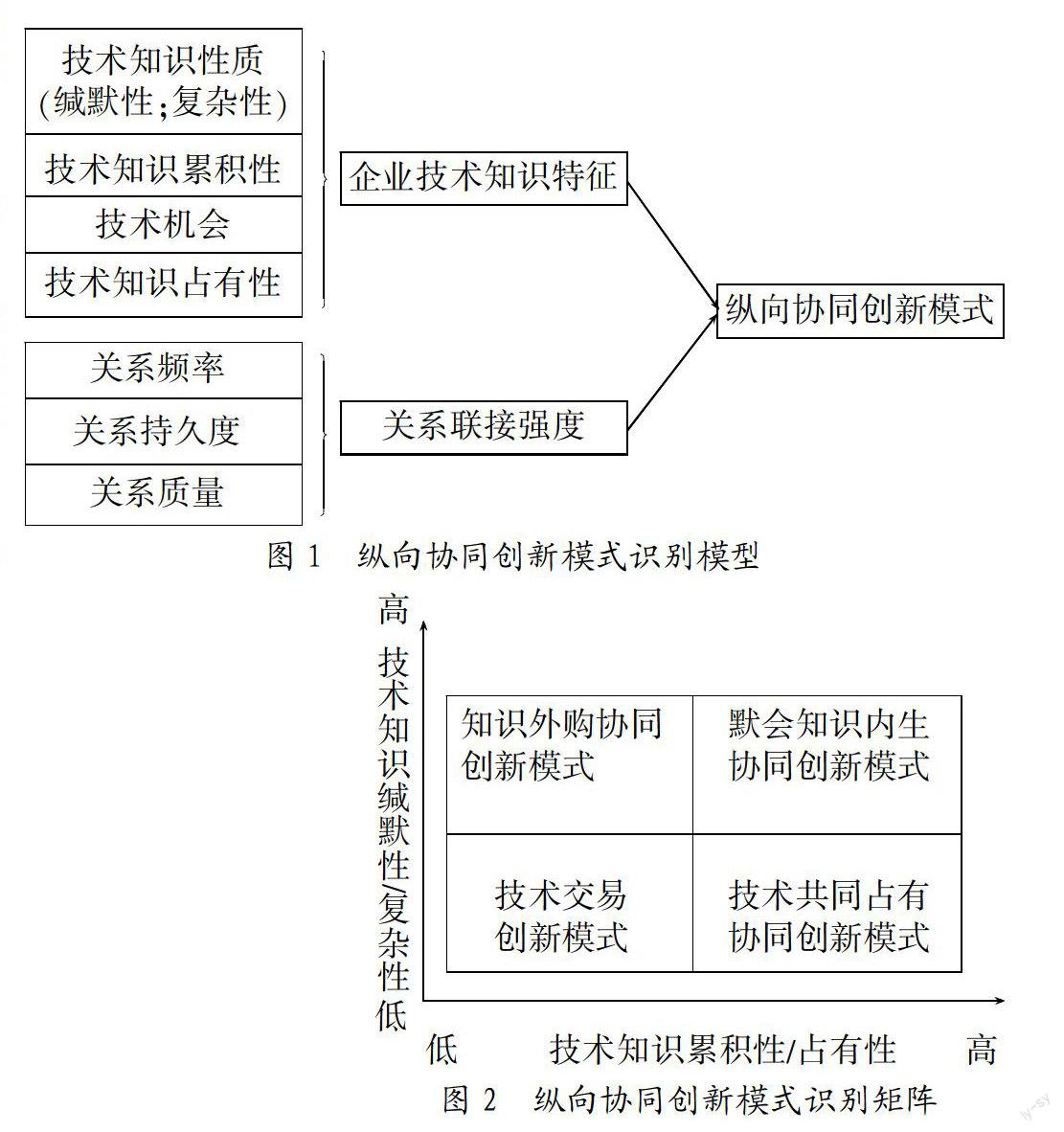

本文認為,影響企業協同創新模式選擇的兩個因素分別是企業的技術知識特征和關系聯接強度。企業技術知識特征可以分為五個維度,分別是技術知識的緘默性、技術知識的復雜性、技術知識的累積性、技術機會以及技術知識的占有性。根據已有研究成果,技術知識特征的這五個維度將會影響產業鏈上下游企業選擇協同創新模式。另外,將關系聯接強度分為關系頻率、關系持久度和關系質量三個維度,同樣根據已有研究的支撐,關系聯接強度的這三個維度也會影響產業鏈上下游企業選擇不同的協同創新模式。因此,將技術知識特征與關系聯接強度納入統一個分析框架,構建縱向協同創新模式識別模型,如圖1所示。

1. 核心概念界定。

(1)縱向協同創新模式。本文認為基于產業鏈的縱向協同創新模式是指,以適應市場變化為出發點,以產業鏈上供應商、制造商、銷售商、物流服務提供商和客戶在產品設計、制造、運輸和市場營銷等環節全方位的協同創新為手段,以提高產業鏈上下游企業的創新績效為目標,從而提高產業鏈創造力和競爭力的協同創新活動方式。

基于產業鏈的縱向協同創新是產業鏈分工條件下的協作,協同創新活動的主體是產業鏈上下游企業。協同創新模式的選擇受到企業技術知識特征和產業鏈上下游企業之間關系聯接強度的影響。與一般的創新模式相比,產業鏈上下游企業之間的協同創新模式更強調創新行為主體間技術知識的交互和轉移,更強調主體之間創新行為的協同效應。

(2)技術知識特征。本文認為技術知識特征是指參與產業鏈縱向協同創新的企業進行產品或技術標準創新所需要的技術和知識的特性。本研究關注技術知識的緘默性、技術知識的復雜性、技術知識的累積性、技術知識的占有性和技術知識機會五大特征。

技術知識的緘默性指技術知識默會的、難以編碼的程度,以及需要在“干中學”過程中累積的特性;技術知識的復雜性是指與特定的知識或資產有關的獨立的技術、慣例以及資源的數量,它是技術知識的一種內在性質;技術知識的累積性指的是企業所占有的技術知識不是通過外部市場交易獲得的,而是企業通過自身的學習行為積累起來;技術占有性指的是從事創新的企業,占有協同創新成果方式的多少,比如,可以通過專利、版權、商標、工業設計、秘密等其中的一種或者多種占有;技術機會指的是企業占有或創新的技術知識具有獲得和分析與技術發展相關信息的能力。

(3)關系聯接強度。本文認為關系聯接強度是指參與產業鏈縱向協同創新的主體之間關系的緊密程度。本研究采用關系頻率、關系持久度和關系質量三個維度來刻畫關系聯接強度。

2. 分析框架。協同創新模式可以從兩個維度來剖析,一是“技術知識特征”。技術知識既是創新的投入要素,又是創新的產出,技術知識特征直接影響著企業對創新模式的選擇,這里的技術知識特征包括技術知識性質(緘默性和復雜性)、技術知識累積性、技術機會和技術知識占有性;二是“協同創新主體間關系聯接強度”。企業與產業鏈上下游的不同主體之間的關系聯接強度,即在市場交易關系基礎上所建立的非正式關系,包括互動頻率、關系維持時間和關系質量三個維度。主體間關系強度顯然會影響到產業鏈縱向主體間的創新模式選擇。

因此,本文將企業的技術知識特征和主體間關系強度同時納入理論分析框架,來識別不同類別的協同創新模式。

(1)技術知識特征與協同創新模式。由于企業占有的技術知識具有的不同特征,這些特征將在不同的協同創新模式下使得創新系統處理技術知識的能力和效率不同。如現有產品升級需要以參與協同創新的企業具備的現有技術知識體系為基礎,并根據參與協同創新的各主體之間關系聯接強度的緊密程度選擇最有利于自身創新績效的創新模式,通過協同創新模式下的有效協作將現有技術知識加以整合,從而帶來技術或產品工藝的改良。由于企業以提高創新績效為最終目的,所以,產業鏈上下游企業在選擇協同創新模式時,企業所具備的技術知識特征就是重要的影響變量。

(2)關系聯接強度與協同創新模式。協同創新本質上是企業之間的一種協作行為,協作發生在不同的行動主體之間,而各行動主體之間的關系聯接強度將影響主體之間選擇最有利于提高創新績效的協同創新模式。

現有研究認為,企業之間關系越強,對于提高企業漸進性創新績效越有顯著作用,而弱關系對提高企業的革新性創新有顯著影響,但對漸進性創新績效的影響不顯著。情況也有例外,由于企業的革新性創新通常存在較高的風險性和不確定性,特別是需要企業之間進行協同創新時,要求參與協同創新的企業之間具有互動頻率高和信任基礎強等特征,這就意味著強關系對于革新性創新的影響是顯著的。同樣,在實際中,若產業鏈上下游企業之間通過技術指導等方式,將自身的經驗傳授給協同創新的其它參與主體,幫助其改進產品或者技術工藝,這樣的弱關系對漸進性創新也有顯著影響同樣影響顯著。

3. 縱向協同創新模式識別矩陣。在分析了技術知識特征與關系聯接強度作為識別縱向協同創新模式的兩個維度后,考慮到技術知識特征是識別縱向協同創新模式的關鍵維度,論文選擇技術知識特征中對縱向協同創新模式影響最顯著的技術知識性質(緘默性和復雜性)以及技術知識累積性和占有性對縱向協同創新模式進行劃分(如圖2所示)。

從上述矩陣可以識別出縱向協同創新模式有四類,其特征如下:

(1)“默會知識內生協同創新模式”。具有高技術知識緘默性和復雜性的特征,同時具有較高的技術累積性。企業參與縱向協同創新所需技術知識復雜程度、難以編碼的程度高,同時需要在“干中學”過程中內生性累積。

(2)“知識外購協同創新模式”。同樣具有高技術知識緘默性和復雜性的特征,但其所需技術知識不一定要通過長期的自身積累,而是可以通過參與縱向協同創新過程中與其它協同創新主體知識分享獲得。

(3)“技術共同占有協同創新模式”。具有低技術知識緘默性和復雜性的特征,但具有高技術占有性特征。即此種協同創新模式下,企業占有協同創新成果的方式多,創新成果知識產權保護較好,被抄襲和模仿的風險較低。

(4)“技術交易創新模式”。企業進行創新所需的技術知識是明晰的、簡單的,并且不需要較高技術知識累積性,因此,創新所需的技術知識可以通過技術交易市場完成,不需要進行縱向協同創新。此類創新模式不屬于本文討論的縱向協同創新模式范圍內。

四、 結論與啟示

現有研究中尚沒有研究者提出縱向協同創新模式識別的較系統的分析框架,本論文將技術知識特征和關系聯接強度納入分析,為研究縱向協同創新模式提供了一個可借鑒的完整的分析模型。

不同的縱向協同創新模式具有不同的特征,對于企業創新績效的影響有顯著性差異。因此,企業要對自身具備的技術知識特征有清醒的認識,對其現有技術知識的默會性、復雜性、累積性、占有性及技術機會要有客觀的評估。另外,企業參與縱向協同創新,需要加強與產業鏈上下游不同的創新協同方(供應商、分銷商、客戶等) 在信息溝通、技術知識共享等方面的交互程度,從而提高企業創新績效。

參考文獻:

[1] Ansoff H.Corporate strategy[M].Revised edition.New York: McGraw2HillBook Company,1987:35-83.

[2] 趙蘭香,樂惠蘭.合作創新中知識傳遞與制度創新的和諧問題[J].科學學研究,2002,20(6):654-658.

[3] 洪勇.企業要素創新協同模式研究[J].管理案例研究與評論,2010,(5):386-394.

[4] 曲洪建,拓中.協同創新模式研究綜述與展望[J].工業技術經濟,2013,(7).

[5] 李威.科技型中小企業合作創新模式研究[J].華南農業大學學報,2007,(3):31-34.

[6] 裴曉紅.中小企業技術集成創新模式研究[D].哈爾濱理工大學學位論文,2006.

[7] 幸理.企業合作創新模式的經濟學分析[J].武漢理工大學學報,2007,29(l):126-129.

[8] 李廉水.論產學研合作創新的組織方式[J].科研管理,1998,19(1):30-34.

[9] 姚小濤,張田,席酉民.強關系與弱關系:企業成長的社會關系依賴研究[J],管理科學學報,2008,(1).

[10] 劉健,戚聿東.產業組織模式轉型的路徑探討——基于第三次工業革命的視角[J].現代經濟探討,2014,(6).

[11] 李文清.西部產業集群發展因素及模式研究[D].西南交通大學學位論文,2007.

[12] 王歡苗.企業社區關系管理研究[D].遼寧大學學位論文,2007.

[13] 左莉.高技術產業二次孵化模式及評價研究[D].大連理工大學學位論文,2009.

[14] 車漢澍.東亞公司治理模式研究[D].吉林大學學位論文,2005.

[15] 孫長青.長江三角洲制藥產業集群協同創新研究[D].華東師范大學學位論文,2009.

基金項目:國家自然科學基金項目“中國‘綠色管理制度創業研究:場域合法性構建與組織應對策略”(項目號:71402093);復旦大學第四批重點學科優秀博士生科研計劃項目資助。

作者簡介:王明輝(1983-),男,漢族,山東省淄博市人,復旦大學管理學院產業經濟學系博士生,研究方向為產業與企業發展。

收稿日期:2015-06-16。