聯盟類型、企業能力與技術創新方式關系概念模型研究

王蘭 龍勇

摘要:文章創新性地將企業能力作為聯盟類型與技術創新戰略關系的中介變量,立足資源觀,分析不同類型的聯盟資源如何以企業能力(開發能力和探索能力)為中介影響漸進創新、突變創新選擇路徑。在以往研究基礎上,文章試圖建立聯盟類型、企業能力與技術創新方式關系的新概念模型,并揭示聯盟類型不同資源屬性以企業能力為中介影響技術創新的路徑與機理,為企業聯盟決策與技術創新管理提供理論依據。

關鍵詞:市場聯盟;技術聯盟;開發能力;探索能力;漸進創新;突變創新

聯盟與技術創新問題是戰略管理領域內的熱點,不少國內外學者從不同研究角度進行了理論探討。諸如Volberda(1996)用交易成本理論解釋技術聯盟對企業技術創新行為的積極效應。參與聯盟的企業在技術創新過程中借助聯盟資源可化解創新風險與不確定性,因此生產成本與交易成本得以降低,從而間接增強企業在技術、產品和市場的適應能力,提高企業創新效率。Frank T.Rothaermel(2001)立足資源基礎觀,分析聯盟資源如何影響企業實現突變創新。實證結果顯示,當老企業與新創企業結成聯盟后,新創企業的技術探索能力與老企業的開發能力互補,利于老企業提高突變創新的效率。國內學者胡瓏英等人(2007)以能力理論為依據,研究技術能力對技術創新方式選擇的影響,結論顯示企業的技術能力越強,越傾向選擇自主創新,若以創新程度來衡量,技術能力與突變創新呈正相關。除此之外,還有部分學者從組織間學習理論、社會成本理論等分析了戰略聯盟與技術創新的關系。總之,無論哪種理論均可得出一般性結論就是聯盟與技術創新之間具有正向且積極關系。

然而,作為聯盟理論的重要組成部分——聯盟類型對技術創新方式選擇的作用還沒有充分討論與研究。通過對現有文獻的梳理發現,盡管學者們對聯盟與技術創新關系的研究取得不少理論與實證研究結果,但存在兩處明顯不足:(1)僅分析聯盟本身對技術創新的影響,缺乏不同聯盟類型對技術創新方式選擇的影響,更未涉及市場聯盟對技術創新的作用機理分析。(2)僅關注聯盟與技術創新之間直接因果關系,忽略中間演化機理,缺乏聯盟對企業技術創新方式選擇影響路徑的完整分析框架。鑒于此,本文依從資源屬性,將現存聯盟組織分為技術聯盟與市場聯盟兩類,立足資源基礎理論,分析外源創新資源提供者—聯盟,其相異的創新資源屬性怎樣影響企業做出技術創新決策。同時將企業能力視為內生變量,運用資源觀分析它在聯盟與技術創新方式關系的中介作用與演化趨勢。可以預見,本文對相關研究的進一步拓展與細化將對此領域起著一定的推動作用,有助于人們更深刻理解戰略聯盟與技術創新績效的關系。

一、 聯盟類型與企業能力的關系

戰略聯盟是企業通過自發構建伙伴關系并協同進行生產經營或技術創新的組織行為。它們受各種動機或目標推動而產生,組織形態上表現為橫向或縱向結合等各種形式(Sampson,2007)。本文借鑒Doz和Hamel(1998)的研究結果,基于企業參與意圖將聯盟類型劃分為技術聯盟和市場聯盟[4]。技術聯盟是指企業之間以技術資源共享為平臺建立相互依存性的戰略合作關系,依托技術創新推動企業內部生產結構優化以此實現企業快速成長。企業參與技術聯盟的首要目的就是獲取聯盟成員的技術和知識資源,并將其與自身相整合,以彌補企業“戰略缺口”。市場聯盟是企業相互交易關系中建立以市場資源共享的一種戰略組織,意圖在于提高企業在市場營銷的效率和市場份額控制能力。市場聯盟重點關注企業之間營銷網絡,多見于汽車、食品、服務業等產業領域,是快速搶占市場的有效手段。聯盟成員之間共享互補資源之外,還幫助企業較快適應多樣化的市場需求,降低市場環境的不確定性。從資源角度來講,技術聯盟主要為企業提供技術資源,包括技術訣竅、生產技能、專利、技術人員等。市場聯盟在于為成員提供共享的市場資源,如營銷網絡、營銷技巧、銷售人員等。

企業能力是企業配置、整合內外資源,高效組織產品創新、生產、營銷等各種經營行為的能力。依據組織學習理論將其劃分為兩個維度即開發能力和探索能力(March,1991)。開發是組織運用現有的知識存量和集中在現有技術軌道去提升他們的能力,通過知識的精煉和路徑化去產生經驗上的可靠性和穩定性。憑借開發能力,企業對已有知識存量進行復制、提煉,并沿襲傳統慣例營造出組織的穩定,其目的在于更高的生產效率和創新活動的有效性。探索則涉及新組織路徑的搜尋,以及技術、商業、路徑和產品的新的運作方式,是一種顛覆性的技術創新活動,具有變異、實驗、復雜、風險承擔和創新等特性。因此,從這個角度來說,探索能力是指企業創建新技術、新產品、新服務和新工藝流程等創新活動的能力。開發能力和探索能力是企業組織中兩個重要的但又差異極大的能力,它們對組織經營績效有著極大的影響力。

“資源觀模式”清楚說明,異質資源形成企業獨特的能力與競爭優勢,為此企業為了應對變化頻繁的外部環境,保持競爭優勢就必須對現有資源進行開發或者積極探索以發現新資源,以不同資源促進不同能力的提升。開發能力與探索能力的提升與市場資源、技術資源有著密切的關系。當企業組成聯盟時,開發能力是合作伙伴之間由于共享資源最易提升的一種能力。由于與供應商或合作伙伴關系密切的知識主要是市場信息、銷售網絡等,當企業與他們結成來聯盟,市場信息與銷售網絡的知識會迅速擴張。Swaminathan等人(2009)指出,充分掌握市場全新動向有利于企業提煉現有資源的功能。如果企業能深入了解市場條件與顧客的相關信息,必定能更好地利用現有的資源。企業若是缺乏對市場和客戶的深入了解,很難高效率的開發現有的資源。所以本文認為,開發能力提升的動力來自市場資源。對于探索能力而言,企業探索活動是一個有機的、混亂的過程,伴隨著松散式、路徑破壞式技術演進行為。其目的在于追求新興的市場與技術。因此,探索能力應該源自企業所掌握的技術訣竅,是一種善于將以前未涉及的新市場資本化的能力。盡管在提煉現有知識與能力以面對競爭激烈的外部環境過程中,市場資源是主要推動力,但是企業為了保持競爭優勢仍需進行技術創新以提供全新的產品、服務等,超越的技術能力與功能齊全的生產系統則是這一目的實現的基石。即技術資源是企業實現產品根本性創新,是技術軌道破環性演進的基礎。由此本文認為技術資源是探索能力提升的動力源。盡管開發能力與探索能力的動力源不同,但不能認為,開發能力與技術資源、探索能力與市場資源就互不相關。比如,依靠全新技術生產的產品需要企業原有的市場網絡實現市場價值,原有產品在新技術的影響下逐漸改善屬性,提升產品功能。同樣一旦新技術路徑成熟,必然面臨市場化的挑戰。即便如此本文依據資源與能力的研究成果認為,市場資源對開發能力的影響力超過技術資源,同時技術資源對探索能力的影響力超過市場資源。由此提出假設:

H1:不同聯盟的資源類型對企業能力的影響程度不同。

H1a:市場聯盟提供的市場資源對于開發能力的作用強于探索能力;

H1b:技術聯盟提供的技術資源對于探索能力的作用強于開發能力。

二、 企業能力與技術創新方式的關系

企業創新包括兩方面的內容,一是在企業現有技術軌道未發生變化的前提下,對產品、技術、生產流程的改進;二是徹底改變企業原有技術軌道,將企業引向新技術軌道,從事新產品、新技術、新市場的開發。劉曉敏等人(2005)在研究企業治理機制對技術創新績效的影響作用時,依據技術改造程度將技術創新分為漸進創新和突變創新。突變創新是指導致企業投入、產出或者流程中根本性改變的創新,其結果導致企業脫離原有的技術軌道,進入高階技術軌道發展。漸進創新是指對現有產品和經營理念進行局部性或者微小的改變,是一種對現有技術改進所引起的漸進、連續的創新。漸進創新的顯著特征是在現行技術軌道中,對現存的產品進行局部性且程度微弱的提升。而突變創新是新產品蘊含的技術結構發生根本性改變。與漸進創新相比,突變創新依存的知識基植入了大量新知識,致使原有知識存量發生結構性改變。

企業技術創新是一項涉及環節眾多的系統工程。就企業發展生命周期來看,單個企業的發展初期需要較強開發能力,而在企業發展階段的后期則需要更多的探索能力。企業只有同時具備這兩項能力才能在激烈變化的競爭環境下保持長期競爭優勢。March(1991)從組織學習角度提出企業學習能力分為開發能力和探索能力,并依據這兩種能力提出兩種創新方式:漸進創新和突變創新。企業運用開發能力對現有知識存量進行復制、提煉,在充分收集市場信息的基礎上對現有生產活動進行局部修正和改良,實現企業漸進創新。由于企業面臨的外部環境競爭激烈,為了生存和發展,企業僅依靠開發能力從事創新活動是不足以維持長期競爭優勢。市場中顧客需求的變化、競爭力量的此消彼長,企業在改善現有技能和知識結構的基礎上,還需要大力發展新技術和新產品,這就必須培養和提升與發現新技術與新產品相匹配的探索能力。探索能力因適應復雜動態環境中產生,以新知識、新技能為基礎,是實現突變創新的活動能力。為此意味著與研究、變異、試驗等突變創新活動相關,從事的創新帶有試驗與探索性質,亦具有高度的不確定性和風險性質,由于此類創新活動的市場化周期較長,所以一般很難實現短期盈利目標。由此本文提出假設:

H2:企業能力影響技術創新方式的選擇。

H2a:開發能力對漸進創新的正向效應強于突變創新;

H2b:探索能力對突變創新的正向效應強于漸進創新。

三、 聯盟類型與技術創新方式的關系

依據網絡結構嵌入理論,參與不同聯盟的屬性決定網絡嵌入關系不同,企業之間資源共享程度以及控制能力隨之出現差異,由此導致創新能力提升幅度不同。市場聯盟為企業拓展營銷渠道、全面預測顧客需求與準確估計競爭對手變化提供了平臺,亦提高技術創新反應力。同時增強企業對市場機會的識別能力和對抗環境的威脅能力,這些能力的提升有利于技術創新行為實施。但是,從另一方面來講,Rodolfo和Santos(2001)認為過分關注市場、客戶需求、競爭對手會產生組織創新惰性,阻礙組織學習,最終企業因經營慣性壓制突破性理念、流程與技能的出現,對市場全新信息僅采用消極態度應對。即在原有技術軌道中或原有工作范式中進行局部性識錯和修正,而不愿從事跳躍式、非連續性的突變創新,或稱為新工作范式的創新。Hanny N.et al(2011)指出,過度關注現有顧客和競爭對手會造成企業的短視行為,為快速的應對市場變化采取的策略僅是對現有產品進行局部修正或微弱改進。依據上述的論點,本文提出如下假設:

H3:聯盟類型影響技術創新方式的選擇。

H3a:市場聯盟提供的市場資源對漸進創新的正向效應強于突變創新。

技術聯盟是企業獲取新知識與技能最佳外源組織。隨著科學技術變化越來越綜合化和復雜化,技術創新所需的知識和技術門類逐漸增多。擁有有限資源的企業要提升技術創新能力,僅依賴自身的異質資源是無法滿足現在技術創新的要求。為此,企業若想快速提升創新能力,就必須突破企業邊界的限制以組織合作學習方式獲取該行業最前沿的知識。技術聯盟就是最優的組織合作學習方式。憑借技術聯盟,企業不僅進行知識共享,還可協同創新,實現新知識和能力快速積累,豐富企業原有知識存量與結構。(劉曉敏、李垣等,2005)。一旦創新型知識和能力體系積累到一定的程度必然引起技術知識的跳躍性發展,從而促進企業突變創新。如果企業參與技術聯盟的目的只是在于學習簡單的知識與技能,這對于企業來說是得不償失。因為一旦聯盟伙伴實施機會主義行為,企業的利益就會受到損害。只有企業從聯盟中獲取的收益大于其付出的成本,企業才會積極參與技術聯盟。從資源資本化價值出發,本文認為技術聯盟提供的技術資源導致的創新主要是突變創新,而不是漸進創新。為此提出假設:

H3b:技術聯盟提供的技術資源對突變創新的正向效應強于漸進創新。

四、 概念模型的提出

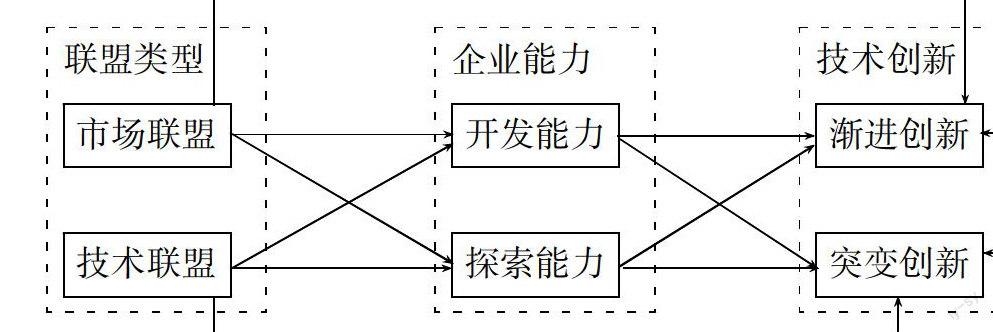

根據以上的分析和推導,本文提出聯盟類型、企業能力與技術創新方式關系的概念模型。如圖1所示。

從該模型中可以看出聯盟類型分為市場聯盟和技術聯盟,企業能力分為開發能力和探索能力,技術創新方式分為漸進創新和突變創新。不同聯盟類型對技術創新方式影響機理與演化路徑不同。企業參與市場聯盟旨在共同開拓市場,顧客、銷售渠道與競爭對手是其最為關注對象,忽略高層次的組織學習。企業過多關注市場資源限制了自身管理過程中突變性概念、系統與程序的出現。為此企業創新行為只能表現為局部修正與改良式的漸進創新。技術聯盟使企業依據創新目標直接整合外部資源,并將其轉移至企業中演繹為學習行為。同時聯盟成員合作使知識結構在交叉與互補過程中產生新知識與技術,從而推動企業突變創新。上述結論若經過實證檢驗成立,必然產生重要的管理實踐意義。企業家制定聯盟戰略時,需首先考慮聯盟類型對技術創新方式的影響機理,適當選擇聯盟資源與企業能力相匹配,進而科學抉擇技術創新戰略。企業家需立足自身能力與資源實際情況,全面考核目標聯盟實力與行業地位,以資源與能力相匹配原則選擇聯盟組織以實現預設技術創新目標。否則,錯誤的選擇聯盟類型,錯誤的選擇外部創新資源,會阻礙企業內部創新能力的提升。不但核心競爭力未得到增強,反而會因錯誤的聯盟決策喪失核心競爭優勢。總之,管理者在進行聯盟決策或者進行技術創新戰略決策時,不能局限于單方面因素,即只考慮聯盟的特征或者只考慮企業自身能力和資源特征就決定技術創新方向,而必須將聯盟與企業能力結合起來,應用匹配的思想,根據聯盟資源的特征與企業能力的整合方式來預測技術創新路徑與其形成的機理,由此明確技術創新的管理方向。

參考文獻:

[1] Volberda,H.W.Toward the Flexible Form:How to Remain Vital in Hypercompetitive Enviroments[J].Organization Science,1996:359-374.

[2] Frank T.Rothaermel.Incumbent's Advantage t- hrough Exploitation Complementary Assets via Interfirm Cooperation[J].Strategic Mana- gement Journal,2001:687-699.

[3] Sampson,R.,R&D Alliances and Firm Perfor- mance: the Impact of Technological Diversity and Alliance Organization on Innovation[J].Academy of Management Journal,2007:364-386.

[4] Doz,Y.L.,Hamel,G.Alliance Advantage[M].Harvard Business School Press,1998:16.

[5] 胡瓏英,張自立.基于創新能力增長的技術創新聯盟穩定性研究[J].研究與發展管理,2007,(4):51.

[6] 鄭景麗,龍勇.基于熵權物元可拓模型的企業戰略聯盟績效評價[J].現代管理科學,2014,(11):93.

[7] 張紅娟,譚勁松.聯盟網絡與企業創新績效[J].管理世界,2014,(3):163.

[8] 劉曉敏,李垣,史會斌.治理機制對企業技術創新的影響路徑研究[J].科學學研究,2005,(5):699.

基金項目:重慶社會科學規劃項目(項目號:2013YBGL- 133);教育部人文社會科學研究規劃基金(項目號:14YJA- 79005)。

作者簡介:龍勇(1963-),男,漢族,重慶市人,重慶大學經濟與工商管理學院副院長、教授、博士生導師,研究方向為戰略管理;王蘭(1973-),女,漢族,四川省瀘州市人,重慶工商大學管理學院副院長、副教授,重慶大學管理學博士,研究方向為戰略管理、創業金融。

收稿日期:2015-06-10。