資源認(rèn)知視角下新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效研究

時(shí)運(yùn)濤 張聰群

摘要:對(duì)新創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō),充足的資源與強(qiáng)大的創(chuàng)新能力是其建立和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)相關(guān)理論的梳理,構(gòu)建了資源認(rèn)知、創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的理論研究框架,根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),利用結(jié)構(gòu)方程模型(SEM)對(duì)理論假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果顯示,創(chuàng)業(yè)者的資源認(rèn)知對(duì)新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生直接的正向影響,新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新能力對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效也具有直接的正向影響,而創(chuàng)業(yè)者資源感知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系則不顯著。研究結(jié)果揭示了創(chuàng)新能力在資源認(rèn)知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間不是起部分中介作用,而是起完全中介作用。

關(guān)鍵詞:資源認(rèn)知;創(chuàng)新能力;創(chuàng)業(yè)績(jī)效;新創(chuàng)企業(yè)

DOI:10.16315/j.stm.2015.02.010

中圖分類號(hào):F270 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

資源是企業(yè)開(kāi)展一系列創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,迫于生存壓力,許多新創(chuàng)企業(yè)過(guò)于關(guān)注創(chuàng)業(yè)資源的獲取而忽視了對(duì)創(chuàng)新能力的培育。當(dāng)前,無(wú)論是國(guó)家層面還是企業(yè)層面都在提倡創(chuàng)新。創(chuàng)新是組織獲取、轉(zhuǎn)化資源以及塑造資源差異的一種有效途徑,提高企業(yè)的創(chuàng)新能力有利于提高企業(yè)現(xiàn)有資源的價(jià)值。本文認(rèn)為,企業(yè)在積極進(jìn)行資源獲取和開(kāi)發(fā)的同時(shí),應(yīng)將創(chuàng)新作為新創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值新途徑,通過(guò)提高創(chuàng)新能力,形成長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.文獻(xiàn)回顧與研究假設(shè)

1.1創(chuàng)業(yè)資源與資源認(rèn)知

資源基礎(chǔ)理論認(rèn)為,企業(yè)是資源的獨(dú)特集合體,企業(yè)內(nèi)部獨(dú)特的資源是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。創(chuàng)業(yè)資源作為企業(yè)得以成功創(chuàng)建所依賴的重要資本,是企業(yè)創(chuàng)建過(guò)程中先后投入和利用的各種有形資源和無(wú)形資源的加總。Alvarez等認(rèn)為,創(chuàng)業(yè)就是創(chuàng)業(yè)者識(shí)別、獲取和配置資源從而謀求機(jī)會(huì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的過(guò)程,那些異質(zhì)的、稀缺的、難以模仿和替代的資源能使企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)。

資源認(rèn)知作為個(gè)體對(duì)資源客觀存在及可獲得性的主觀感知,是一種心理過(guò)程。Westhead指出,由于企業(yè)家的任務(wù)是獲取資源并將其轉(zhuǎn)化為組織的一部分,主觀感知研究的目的就是預(yù)測(cè)企業(yè)家獲取關(guān)鍵資源的客觀績(jī)效表現(xiàn)。資源獲得是創(chuàng)業(yè)者開(kāi)展創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的第一步,而資源作為一種環(huán)境要素,在很多情況下創(chuàng)業(yè)者可能無(wú)法控制。因此,必要資源的有效配置和資源的可獲得性非常重要。現(xiàn)有對(duì)創(chuàng)業(yè)資源的研究大多集中于對(duì)創(chuàng)業(yè)資源的劃分、創(chuàng)業(yè)資源對(duì)企業(yè)創(chuàng)建的影響等,將研究視角放在資源使用者上的較少。創(chuàng)業(yè)者是最關(guān)鍵、最具能動(dòng)性的創(chuàng)業(yè)要素,其對(duì)各種創(chuàng)業(yè)資源的可獲得性與可用性認(rèn)知會(huì)影響創(chuàng)業(yè)及企業(yè)能力的構(gòu)建。

1.2資源認(rèn)知與創(chuàng)新能力

熊彼特認(rèn)為“創(chuàng)新是建立一種生產(chǎn)函數(shù),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素從未有過(guò)的組合,以使原有的資源實(shí)現(xiàn)新的功能”。創(chuàng)新作為有效整合企業(yè)內(nèi)外部資源的非線性過(guò)程,強(qiáng)調(diào)通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的利用,最終形成體制、機(jī)制、產(chǎn)品以及技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)的成長(zhǎng)、成功和生存取決于企業(yè)持續(xù)不斷的創(chuàng)新能力,它是企業(yè)在快速變化的環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

目前,學(xué)者們對(duì)創(chuàng)新能力還缺乏較為一致的界定,但許多人都強(qiáng)調(diào)了資源對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力的重要性。李金明認(rèn)為,創(chuàng)新能力主要表現(xiàn)為創(chuàng)新地組合企業(yè)稀有資源的能力,它要求以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,重視對(duì)現(xiàn)有人力資源、知識(shí)和能力的開(kāi)發(fā)利用,通過(guò)持續(xù)更新企業(yè)系統(tǒng)和技術(shù),實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體能力的提升。何建洪等指出,創(chuàng)新能力是由企業(yè)中所有應(yīng)用到創(chuàng)新過(guò)程的資源綜合作用的結(jié)果,而且是企業(yè)所擁有的各種能力中最可能演變成核心競(jìng)爭(zhēng)力的一種能力。

影響企業(yè)創(chuàng)新能力的因素很多,對(duì)新企業(yè)來(lái)說(shuō),資源約束是創(chuàng)業(yè)者面臨的首要限制性因素,只有最大限度地獲取和開(kāi)發(fā)創(chuàng)業(yè)資源才能培育和提升企業(yè)的創(chuàng)新能力,進(jìn)而構(gòu)筑企業(yè)未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)。資源認(rèn)知作為創(chuàng)業(yè)者對(duì)資源可獲得性的一種能力感知,創(chuàng)業(yè)者認(rèn)知到的資源越多,特別是具有價(jià)值性、稀缺性、難以模仿性和不可替代性的資源越多,越有可能提升企業(yè)的創(chuàng)新能力。因此,創(chuàng)業(yè)者不同的資源認(rèn)知與企業(yè)現(xiàn)有的創(chuàng)新能力還有待進(jìn)一步研究。據(jù)此,本文提出假設(shè):

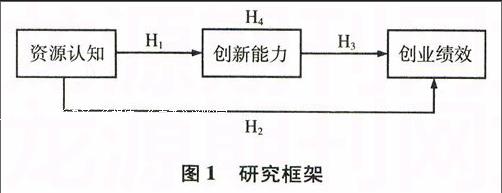

H1:資源認(rèn)知對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力有積極影響。

1.3資源認(rèn)知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效

創(chuàng)業(yè)績(jī)效是用來(lái)衡量組織創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成程度,是有關(guān)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)最終結(jié)果的整體性概念。正是由于創(chuàng)業(yè)績(jī)效是新創(chuàng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)的根本體現(xiàn),許多企業(yè)管理者和研究者都試圖尋找影響企業(yè)創(chuàng)業(yè)績(jī)效的關(guān)鍵因素并設(shè)法提高企業(yè)的整體績(jī)效。1990年代以來(lái),創(chuàng)業(yè)研究的視角逐漸由創(chuàng)業(yè)者人格特征轉(zhuǎn)移到創(chuàng)業(yè)過(guò)程。創(chuàng)業(yè)資源作為創(chuàng)業(yè)企業(yè)續(xù)存與發(fā)展過(guò)程中重要的關(guān)鍵性要素,其類型與數(shù)量的多少、識(shí)別與獲取的難易程度以及創(chuàng)業(yè)者對(duì)創(chuàng)業(yè)資源的整合與利用能力會(huì)不同程度地影響到新企業(yè)的創(chuàng)建以及創(chuàng)業(yè)績(jī)效。

創(chuàng)業(yè)資源對(duì)企業(yè)創(chuàng)建及成長(zhǎng)的重要性已得到許多學(xué)者的肯定,但現(xiàn)有關(guān)于創(chuàng)業(yè)資源的研究大多聚焦于創(chuàng)業(yè)資源的劃分、創(chuàng)業(yè)資源對(duì)企業(yè)創(chuàng)建的影響等,忽視了創(chuàng)業(yè)者對(duì)資源的不同認(rèn)知也可能會(huì)影響企業(yè)的創(chuàng)建及成長(zhǎng)。社會(huì)認(rèn)知理論的核心是強(qiáng)調(diào)人的能動(dòng)性,認(rèn)為人不僅具有計(jì)劃和事前思考能力,而且能夠自我調(diào)節(jié)和自我變化。資源認(rèn)知作為創(chuàng)業(yè)認(rèn)知的重要環(huán)節(jié),是個(gè)體對(duì)資源的類型與數(shù)量、資源獲取的難易程度以及對(duì)資源整合與利用的能力所做出一系列相應(yīng)的評(píng)估、判斷或決策的知識(shí)結(jié)構(gòu)和心理過(guò)程。因此,對(duì)資源可用性及可獲得性的認(rèn)知對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效的影響還有待驗(yàn)證。據(jù)此,本文提出假設(shè):

H2:資源認(rèn)識(shí)對(duì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)績(jī)效有積極影響。

1.4創(chuàng)新能力的中介作用

1.4.1創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效

創(chuàng)新能力是企業(yè)有效開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)的能力基礎(chǔ),是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)能力、儲(chǔ)備能力、組織能力的綜合。李婧等指出,創(chuàng)新是組織獲取、轉(zhuǎn)化資源以及塑造資源差異的一種有效途徑,是影響核心能力的重要因素。因此,在快速變化的環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的途徑是不斷提升企業(yè)的創(chuàng)新能力。

新古典增長(zhǎng)理論與內(nèi)生增長(zhǎng)理論將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的最根本動(dòng)力歸結(jié)為技術(shù)進(jìn)步。企業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最重要的微觀主體,其創(chuàng)新能力的強(qiáng)弱不僅影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,而且關(guān)乎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的效果。績(jī)效作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果最直觀的指標(biāo),可以用來(lái)衡量企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)弱。例如,Thomhill通過(guò)對(duì)加拿大845家制造業(yè)企業(yè)的研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論在什么行業(yè),創(chuàng)新型企業(yè)容易獲得更高的收入增長(zhǎng),企業(yè)知識(shí)、行業(yè)活躍度以及企業(yè)的創(chuàng)新方式會(huì)影響公司績(jī)效。雖然一些學(xué)者通過(guò)實(shí)證或理論分析證明了創(chuàng)新能力對(duì)企業(yè)績(jī)效有積極作用,但可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有研究大多是基于成熟企業(yè)進(jìn)行的,新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。據(jù)此,本文提出假設(shè):

H3:創(chuàng)新能力對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效有積極影響。

1.4.2創(chuàng)新能力的中介作用

根據(jù)資源基礎(chǔ)理論,企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要來(lái)源于資源的異質(zhì)性而不是產(chǎn)業(yè)環(huán)境的差異。創(chuàng)新作為一系列企業(yè)活動(dòng),一方面可以對(duì)企業(yè)現(xiàn)有資源進(jìn)行開(kāi)發(fā),挖掘資源的潛在價(jià)值和提高利用效率;另一方面可以對(duì)新獲取的資源和現(xiàn)有資源進(jìn)行整合,從而不斷地利用和轉(zhuǎn)化組織的資源,進(jìn)一步構(gòu)建企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。即資源自身很難形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),需要通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的整合與利用,提高包括創(chuàng)新能力在內(nèi)的企業(yè)能力,才能進(jìn)一步影響企業(yè)績(jī)效。據(jù)此,本文提出假設(shè):

H4:企業(yè)創(chuàng)新能力在資源感知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間發(fā)揮中介作用。

2.研究設(shè)計(jì)

2.1研究框架

基于以上的文獻(xiàn)綜述和理論假設(shè),本文構(gòu)建了包括資源認(rèn)知、創(chuàng)新能力和創(chuàng)業(yè)績(jī)效3個(gè)變量的研究框架。這個(gè)框架共有4個(gè)假設(shè),箭頭表示3個(gè)變量之間的相互關(guān)系,如圖1所示。

2.2變量的定義與測(cè)量

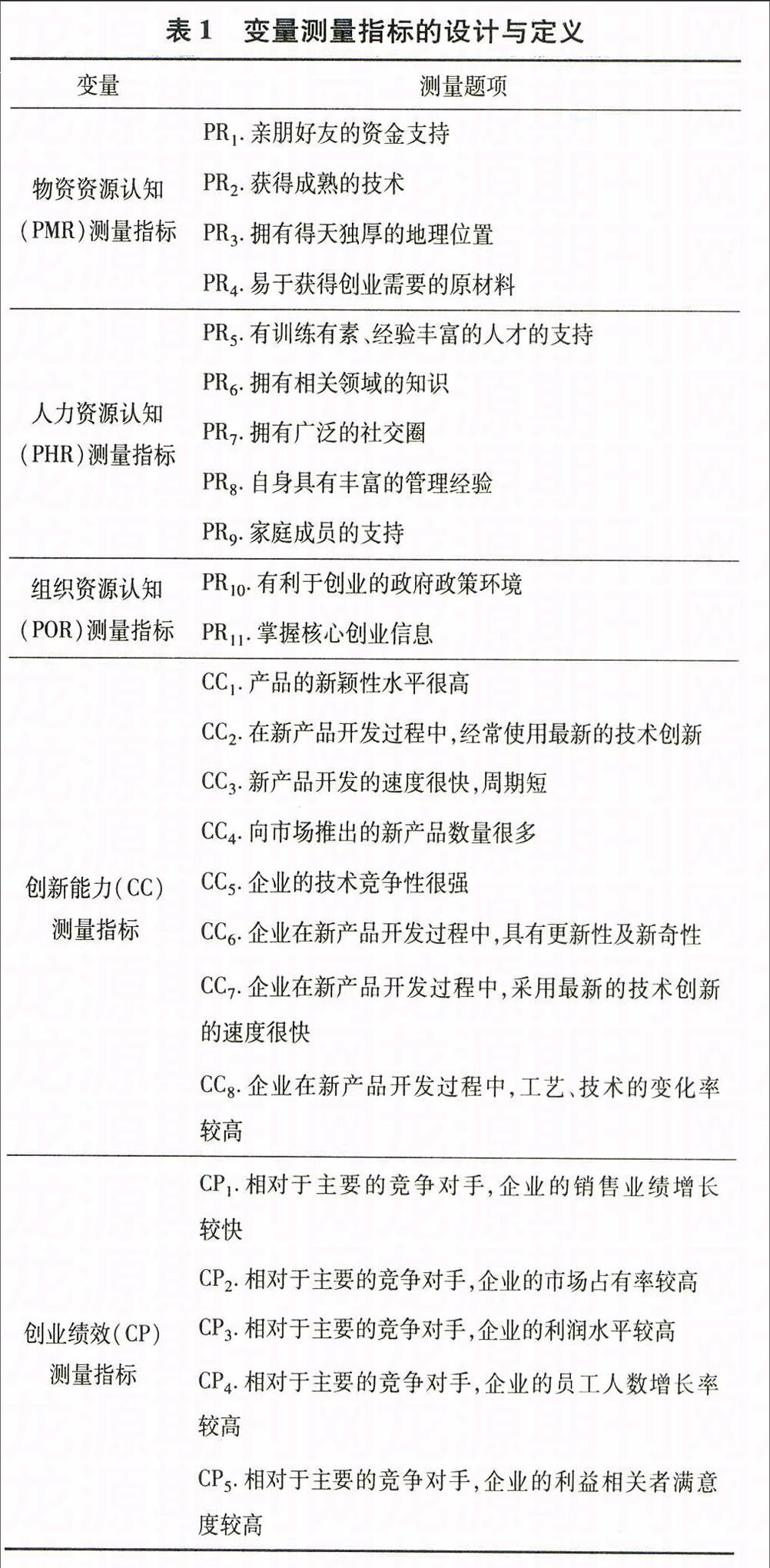

Bamey將企業(yè)資源劃分為物資資源、人力資源和組織資源3類,促進(jìn)了企業(yè)資源的量化研究。本文借鑒Bamey的研究成果,認(rèn)為資源認(rèn)知包括物質(zhì)資源認(rèn)知、人力資源認(rèn)知和組織資源認(rèn)知3類。曹洪軍等通過(guò)分析企業(yè)的自主創(chuàng)新過(guò)程,發(fā)現(xiàn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力受創(chuàng)新投入能力、創(chuàng)新產(chǎn)出能力、創(chuàng)新活動(dòng)管理能力等因素的影響。考慮到初創(chuàng)型企業(yè)對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)管理普遍不重視,本文主要從創(chuàng)新投入能力與創(chuàng)新產(chǎn)出能力2個(gè)方面衡量企業(yè)的創(chuàng)新能力。有關(guān)創(chuàng)業(yè)績(jī)效,本文借鑒Tang等的研究,從銷售業(yè)績(jī)、市場(chǎng)占有率、利潤(rùn)水平、員工人數(shù)、利益相關(guān)者滿意度5個(gè)維度衡量企業(yè)的創(chuàng)業(yè)績(jī)效。

2.3量表設(shè)計(jì)

本文在Barney等、張仁江等學(xué)者研究的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,問(wèn)卷借鑒李克特7點(diǎn)量表。其中資源認(rèn)知包括物資資源認(rèn)知(PMR)、人力資源認(rèn)知(PHR)和組織資源認(rèn)知(POR)3類11個(gè)測(cè)量指標(biāo);創(chuàng)新能力包括創(chuàng)新投入能力和創(chuàng)新產(chǎn)出能力8個(gè)測(cè)量指標(biāo);創(chuàng)業(yè)績(jī)效包括銷售業(yè)績(jī)、市場(chǎng)占有率等5個(gè)測(cè)量指標(biāo),如表1所示。

3.實(shí)證分析

3.1樣本來(lái)源與特征

本文的調(diào)研對(duì)象主要為成立7年以內(nèi)的新創(chuàng)企業(yè)中層以上管理者,樣本涵蓋制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè),調(diào)查收集了有關(guān)企業(yè)管理者的個(gè)人基本情況、資源認(rèn)知情況及創(chuàng)業(yè)績(jī)效等多方面的信息。調(diào)研起止日期為2013年11月至2014年1月。為保證數(shù)據(jù)的可靠性,問(wèn)卷全部由研究者本人及其助手發(fā)放。期間,共發(fā)放問(wèn)卷280份,回收239份,其中有效問(wèn)卷為175份,回收率和有效率分別為85.4%和73.2%。樣本特征描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果,如表2所示。

3.2數(shù)據(jù)質(zhì)量分析

調(diào)查問(wèn)卷是人為設(shè)置的,對(duì)收集到的數(shù)據(jù)需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。為保證能夠檢驗(yàn)本文理論假設(shè)和模型的客觀性與準(zhǔn)確性,本文通過(guò)SPSS18.0對(duì)樣本數(shù)據(jù)的信度和效度進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.2.1信度分析

本文在使用Cronbachs a系數(shù)檢驗(yàn)問(wèn)卷內(nèi)部一致性的同時(shí),采用測(cè)量項(xiàng)目總體相關(guān)系數(shù)(CITC)凈化、刪除垃圾測(cè)量項(xiàng)目。一般來(lái)說(shuō)CITC小于0.4,就應(yīng)將該測(cè)量項(xiàng)目刪除;當(dāng)Cronbachsa系數(shù)達(dá)到0.7以上,則表示量表具有相當(dāng)?shù)男哦取K袧撟兞康腃ITC值大于0.4,且Cronbachs a值也都大于0.7,說(shuō)明量表具有相當(dāng)?shù)男哦龋绫?所示。

3.2.2效度分析

本文主要通過(guò)因子分析檢驗(yàn)觀測(cè)變量的建構(gòu)效度。在進(jìn)行因子分析之前,需要通過(guò)KMO測(cè)度和Bartlett球體檢驗(yàn)判斷測(cè)量項(xiàng)目是否適合做因子分析。3個(gè)變量的KMO測(cè)度均大于0.8,且總體樣本的KMO值為0.896,Bartlett球體檢驗(yàn)的x2統(tǒng)計(jì)值的顯著性水平為0,說(shuō)明樣本可以做因子分析,如表4所示。

特征值是指每個(gè)變量在某一公共因子上的因子負(fù)荷的平方總和。在所有的主成分中,特征值大于1的主成分為4個(gè),其總方差解釋度累計(jì)值達(dá)到62.154%,大于60%的常用標(biāo)準(zhǔn)。由此可知,觀測(cè)變量具有較好的建構(gòu)效度,如表5所示。

3.3模型評(píng)價(jià)與估計(jì)

3.3.1模型整體適配度評(píng)價(jià)

根據(jù)相關(guān)理論基礎(chǔ)和假設(shè),利用結(jié)構(gòu)方程模型對(duì)測(cè)量模型進(jìn)行驗(yàn)證。在對(duì)整體模型分析之前,本文用AMOS18.0分別對(duì)資源認(rèn)知、創(chuàng)新能力和創(chuàng)業(yè)績(jī)效的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證性因子分析,以檢驗(yàn)3個(gè)量表結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并根據(jù)輸出結(jié)果修正指標(biāo)對(duì)3個(gè)模型進(jìn)行修正。根據(jù)修正指標(biāo),資源認(rèn)知變量刪除了PR4測(cè)量指標(biāo);創(chuàng)新能力變量刪除了CC4、CC7指標(biāo)。另外,由于資源認(rèn)知可以分為物資資源認(rèn)知、人力資源認(rèn)知和組織資源認(rèn)知3類,為分析簡(jiǎn)化,根據(jù)測(cè)量指標(biāo)的因子載荷對(duì)資源認(rèn)知的測(cè)量指標(biāo)進(jìn)行了加權(quán)處理。最后,資源認(rèn)知的測(cè)量指標(biāo)變?yōu)槲镔|(zhì)資源認(rèn)知、人力資源認(rèn)知和組織資源認(rèn)知。

同時(shí),從絕對(duì)適配度指數(shù)、增值適配度指標(biāo)和簡(jiǎn)約適配度指標(biāo)3個(gè)方面衡量模型的整體適配度,本文采用極大似然估計(jì)法對(duì)假設(shè)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì),如表6所示。

可以看到,x2的顯著性水平P值、RMSEA、GFI和AGFI等都達(dá)到了適配標(biāo)準(zhǔn)值,說(shuō)明樣本數(shù)據(jù)與模型擬合度較高;NFI、IFI、TLI和CFI等指標(biāo)都優(yōu)于理想值,說(shuō)明與基準(zhǔn)模型比較本文的理論模型適配度較佳;PNFI、PCFI都遠(yuǎn)大于0.5,卡方自由度比值x2/df小于5,AIC、CAIC的值也不大,模型較為簡(jiǎn)約。

3.3.2模型估計(jì)

(1)假設(shè)檢驗(yàn)及結(jié)果。本文采用極大似然估計(jì)法,運(yùn)用AMOS18.0軟件進(jìn)行模型參數(shù)估計(jì)。在測(cè)量模型驗(yàn)證的基礎(chǔ)上進(jìn)行模型擬合和比較,并根據(jù)相關(guān)理論和修正指標(biāo)修改或刪除不合理的影響路徑對(duì)假設(shè)模型進(jìn)行優(yōu)化。參數(shù)估計(jì)模型顯示了各個(gè)可測(cè)變量與潛在變量之間及外生潛在變量之間的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù),且系數(shù)大小表示了各變量的相互關(guān)系及作用力強(qiáng)弱。本文潛變量的因子載荷基本上都大于0.6,說(shuō)明理論模型總體上符合基本擬合指數(shù)要求,影響路徑的存在性基本上可得到驗(yàn)證,如圖2所示。

在假設(shè)及顯著性檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上可以得到變量間的影響程度,或者說(shuō)政策傳導(dǎo)強(qiáng)度的參數(shù)估計(jì)結(jié)果。由假設(shè)及顯著性檢驗(yàn)結(jié)果可知,資源認(rèn)知與創(chuàng)新能力(0.583)、創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效(0.631)之間的關(guān)系假設(shè)成立,而資源認(rèn)知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效的關(guān)系則不顯著(t<1.96;P>0.05),如表7所示。

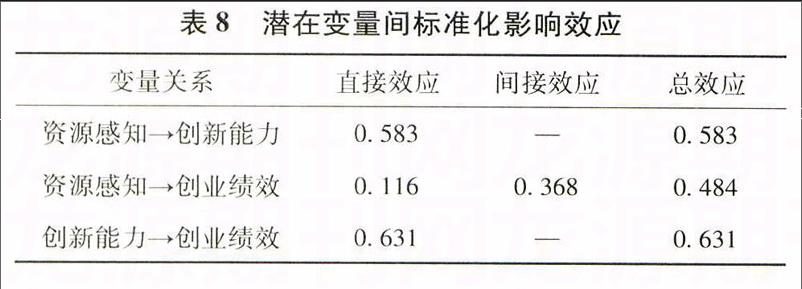

(2)潛變量間影響效應(yīng)分析。通過(guò)外因變量對(duì)內(nèi)因變量影響的標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)值可以了解潛變量之間的影響程度。本文的分析結(jié)果顯示,創(chuàng)業(yè)績(jī)效受創(chuàng)新能力的影響最大(0.631),這意味著產(chǎn)品的新穎程度、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的新奇性、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)效率、新技術(shù)的使用及新技術(shù)的變化率等對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效有重要影響;資源認(rèn)知雖然對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效有影響(0.484),但其間接效應(yīng)(0.368)大于其直接效應(yīng)(0.116),說(shuō)明資源認(rèn)知對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效的影響主要是通過(guò)創(chuàng)新能力(資源感知對(duì)創(chuàng)新能力的總效應(yīng)為0.583)這一中介變量實(shí)現(xiàn)的,假設(shè)4成立,如表8所示。

4.結(jié)論及討論

本文根據(jù)相關(guān)理論構(gòu)建了資源認(rèn)知、創(chuàng)新能力與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的理論模型,并運(yùn)用SPSS18.0和AMOS18.0軟件對(duì)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證結(jié)果顯示,創(chuàng)業(yè)者的資源認(rèn)知對(duì)新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生直接的正向影響;新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新能力對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效也產(chǎn)生直接的正向影響;而創(chuàng)業(yè)者資源感知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系則不顯著,這也說(shuō)明創(chuàng)新能力在創(chuàng)業(yè)者資源感知與創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間不是起部分中介作用,而是起完全中介作用。

本文聚焦于新創(chuàng)企業(yè),將創(chuàng)新能力作為一個(gè)新的變量引入創(chuàng)業(yè)理論研究,探討了資源認(rèn)知、創(chuàng)新能力與新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系,在一定程度上彌補(bǔ)了現(xiàn)有研究的不足。實(shí)證結(jié)論的現(xiàn)實(shí)意義在于:①創(chuàng)業(yè)者除了尋求異質(zhì)的、稀缺的、難以模仿和替代的資源以應(yīng)對(duì)新創(chuàng)企業(yè)生存壓力外,更應(yīng)重視對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力的培育,新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新能力能促進(jìn)企業(yè)獲得更好的創(chuàng)業(yè)績(jī)效,幫助企業(yè)建立和維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);②正是由于能帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的資源具有異質(zhì)性、稀缺性、難以模仿和替代性等特征,創(chuàng)業(yè)者往往很難識(shí)別具有較高價(jià)值的創(chuàng)業(yè)資源,使得創(chuàng)業(yè)者的資源認(rèn)知對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效不能產(chǎn)生直接影響;③雖然資源認(rèn)知對(duì)創(chuàng)業(yè)績(jī)效不產(chǎn)生直接影響,但對(duì)新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新能力有積極作用,因此,企業(yè)在積極進(jìn)行資源獲取和開(kāi)發(fā)的同時(shí),應(yīng)將創(chuàng)新作為新創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值新途徑,通過(guò)持續(xù)提高創(chuàng)新能力,形成長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。