終南授業

張西昌

晨靄里的終南山半遮半掩,剛柔相濟,終南雅集國學堂就在行云與流水之間,被禪院的鐘聲喚醒。

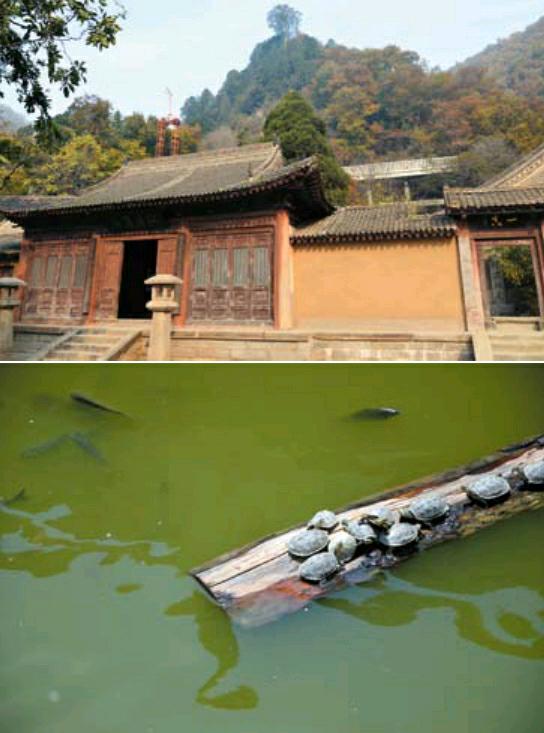

這里自古是通往巴蜀的要沖,屏山夾峙,河溪潺潺。巨大的觀音像立在山頭,是灃峪口的標志,禪院窩在山坳里,很不容易被發現。學堂則隱在禪院里,到學堂,須得行路、渡橋、穿廊、拾階,在花香濕衣,雀鳥相鳴中滿心期待。微風過,送來寺院禪香,望下去,滿目碧綠欲滴翠,果然是讀書的好地方。

古道上 禪院里

“雞既鳴矣,朝既盈矣。匪雞則鳴,蒼蠅之聲。”才八點,學堂已經傳來讀書聲,走近看,平臺上十幾個個頭不一的孩子,正大聲誦讀,聲音遠遠傳入終南溝壑間。“讀經典,是孩子們每日的必修課。”學堂先生李煒林微笑道,年近50的他,看上去端謹溫潤,一身禪衣更顯平和。

山里夜靜,孩子們九點入睡,六點起床,吃過早飯就開始讀書,先讀《金剛經》,再讀經典。“這是孩子們最喜歡的,一來提精神,二來體會終南雅境。”兩小時誦讀后,孩子們散開嬉耍,接下來是要集中精神的書法課。

書法課由李煒林執鞭,每人一張小桌,前方竹架上撐起自己喜歡的貼本,有《史晨碑》、《曹全碑》……大多是魏碑和隸書。“唐楷筆法過于森然,容易束縛孩子們的個性。”李煒林一個個觀看,調整姿勢、手法,告知他們要仔細觀察字形結構,對于寫出來的字如何,反而不太在意。“先做好基本功,有了基本功,經過時間積累字自然會寫好的。”

午餐十分簡單,幾乎純素。下午的課程更為自由,游泳、古琴、誦讀、圍棋,學生自行選擇,老師分組負責。

吃過午飯,趁大家午睡逛了逛學堂,學堂不大卻很隱蔽,在山坳的平坦處,有兩層小樓。山泉形成流瀑,從樓下穿過,水聲淙淙。一樓平臺是學生的活動區,彈琴、練習書法都在這里,二樓是住宿區,憑欄遠眺,視野開闊,隱約可見林海中的凈業寺……青山列屏,終南煙云,一年四季,這里都有不斷變換的景色。

先生李煒林的“家”在半山腰的一個小院,從學堂走過去有一定距離,雖然已是中午,仍被露水打濕了褲腳。家里布置簡單,不過一桌一椅一床,推開窗,正好可見觀音像。“悠然、雄闊,又有絕對的靜謐。”

他每日早起,或禪院踱步,或對山長嘯,或緣水而行。早飯后,飲茶清坐,除塵灑掃。不上課,就在小院內練習書法,或打一套太極拳。屋后有山泉,汲來便可飲用,菜地自己開,供學子和自家食用。這種生活,清風明月,柴米油鹽,現實而清遠。讓人想起那首元詩:“日日依山看荃灣,帽山青青無改顏。我問青山何時老,清風問我幾時閑。不是閑人閑不得,能閑必非等閑人。”

談及當初上終南山,卻不是為隱。“一直想做個先生,傳道授業解惑。”于是李煒林辭了工作背上行囊進深山教書法,后來與合伙人辦學理念有了沖突,便想另尋清靜之處辦學,遍尋秦嶺卻無獲。某日傍晚,失落而又困頓的他路過觀音禪院,和主持果宣法師秉燈長談一夜,談及自己幾年來的種種經歷及辦學理念,法師笑:“房間禪院里有,免費供給你!”柳暗花明之際,李煒林喜出望外,“果然上天自有安排。”簡單陳設之后,他便入住禪院,為國學堂取名終南雅集。

國學 紅塵

2013年夏天,學堂迎來第一批學子。20多個孩子,從五六歲到二十歲不等。“大多是朋友的孩子,或者從前教書帶過的娃娃。”不管年紀多大,都管他們叫娃娃。

終南山宗教資源豐富,學堂所在的觀音禪院附近的凈業寺給孩子們提供了一處了解宗教的空間。李煒林卻只帶他們尋訪,略略講一些與宗教相關的知識,更多的是觀察,保持適當的心理距離。“我認同蔡元培先生‘以美育代宗教的理念,雖然藝術的最高境界與宗教相通,但作為國民的基礎素質教育,藝術比宗教管用。”他頓了頓說,“宗教的形式感容易被人誤讀,尤其不適合小孩子。”

對于國學,李煒林很警惕,尤其面對當下的國學熱。“不是讀讀經典,寫寫書法就叫國學。”他還教孩子們古琴、太極拳、圍棋和茶道。即便誦經,也和許多國學班不同,“我們更多的是讀《金剛經》、《太極十三式行功心解》、《溪山琴況》、《古琴》、《書譜》、《清凈經》等,和課業相結合。”

學堂的先生不止李煒林一個。“我擅長的畢竟有限,每門學科都是請的行業翹楚。”他想要讓孩子們覺得,傳統文化是好玩的、有趣的。“畢竟短期課程不可能教會太多傳統文化技能,更多的是培養心性和習慣。”李煒林也沒將學堂特別限定在某個年齡段或某種形式中,他說:“我想搭建一個小的平臺,聚集喜歡和傳播傳統文化的人。”

雖然常年待在深山,他卻不主張將孩子長時間與世隔絕封閉在此。“雖然第三重境界看山是山,但必須經過第二重看山不是山,所以年輕人要先去紅塵里滾一滾。”

人言“四十不惑”,李煒林說他也不是完全沒有迷障,只是大體的人情世故也都不再執著,隨性就好。人生最要緊的是,自己喜歡什么?能做什么?回歸本我,這是簡單生活的基點,也是快樂的起點,愈是簡單,內心也就有了托付。