植物 “高壓抽水”之謎

王貞虎

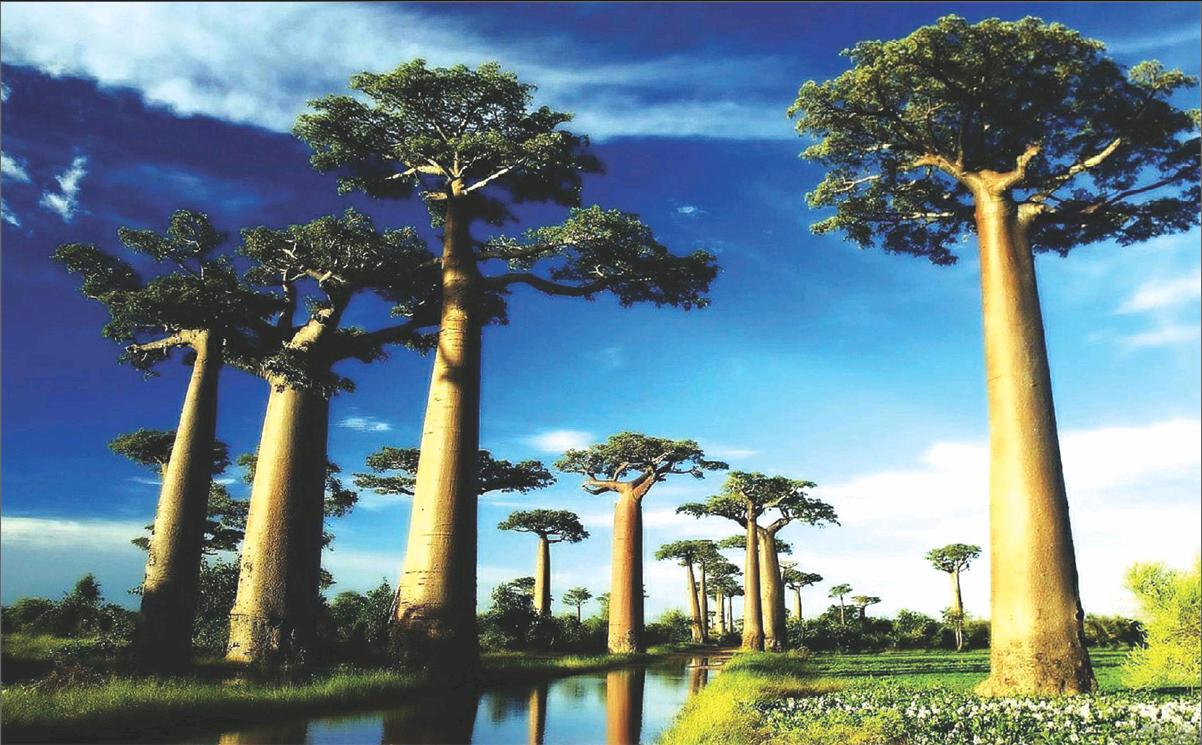

澳洲有一種杏仁桉,普遍高達百余米,樹干直插云霄,最高達156米,相當于50層的高樓。鳥在樹頂上歌唱,在樹下聽起來就像蚊子的嗡嗡聲一樣。 站在樹下向上望,但見樹冠上的枝葉郁郁蔥蔥,碧綠欲滴,特別是夏日的清晨,葉尖上還往外“吐水”。人們不禁要問,這么高大的樹,是什么力量把土壤里的水分提到一百多米高的樹葉中去呢?

原來,植物都具有吸水的特殊功能,每株植物都是一套“抽水網”。 據載,一棵玉米,一生要從根里“抽水”200千克,才能完成它的使命。一畝闊葉林,一個夏天要“抽水”160噸,才能完成生長的過程;而一畝針葉林也要“抽水”142噸,方能度過炎炎的夏季。

一株植物大約擁有幾千萬臺至幾億臺“抽水機”。這些“抽水機”全安置在植物根部的根毛區。在根的細小根梢上邊,有一小段密密麻麻的纖毛,這就是植物的根毛。每條植物的根毛都是根毛區表皮細胞外壁的外突起所形成的,這條細長根毛與土壤顆粒緊密接觸。根毛數目極多,一顆黑麥約有40億條根毛,總長度可達9000多公里,這樣就擴大了根的吸收面積。植物龐大的根系,在地下不停地搜索著每一滴水,再通過莖桿輸送到葉片,再由葉片的氣孔排放到空氣中,從而降低了周圍的溫度,增加了濕度,改善了環境。

根系產生的巨大吸水能力還離不開兩種動力。

一種動力是根壓,這是根吸水的下端動力。活的根主動吸水,并把水導向上端的能力叫根壓。根的內部有許多細小的導管同心協力管理無機鹽水溶液,溶液濃度較高,導管就向四周細胞奪水,四周細胞失水之后,再向外圍細胞奪水,最后捉使根毛向土壤奪水。根壓可達2?3個大氣壓,不僅能促使根主動吸水,而且可促使水分通過莖到達葉和植物全身。

另一種動力是蒸騰拉力。伸展在空中的葉子不斷地散失水分,失水的葉便向枝條吸水,枝向莖吸水,間接地向根吸水。這種動力很像上端有“抽水機”將水抽上來,這個“抽水機”的作用叫“蒸騰拉力”。蒸騰拉力可達十幾個大氣壓,它比日常用的最大抽水機的抽力還強十幾倍。

有了上、下兩種動力,就可以很方便地把水抽到一百多米高了。

高等植物的"抽水系統"發達,地下的根系往往比地上可見部分要大好幾倍。如小麥根深可達2米,蘋果樹根系水平方向能伸到27米以外。因此,植物可以從很大一片土壤里吸水。

根不僅是植物的“抽水機”,也是“化工廠”,還是“小倉庫”。含氮、磷、鉀等元素的化合物被根吸收后,經過根轉化成植物生長所需要的營養。冬季,植物維持生命的營養,就是靠根儲存營養的“小倉庫”來供給。春天到了,植物又開始抽芽、吐葉、開花了,也是靠根儲存的營養。

可笑的是,植物強大的“抽水”功能,近年不時被人指責是造成某地干旱的罪魁禍首。比如2010年春天,西南五省大旱,就掀起了一輪輿論風暴。有人竟認為這場旱災是由于西南各地長有桉樹的原因,因為桉樹是植物界“抽水”能力最強的“抽水機”。

后來,這個謬論被人用科學的論據推翻。科學家認為,指責桉樹“抽水”造成西南大旱對桉樹來說是很不公平的。因為除了一部分水生種類外,大部分高等植物都扎根于旱地之上。為了生存,它們都要用根吸收水分,再把水分“抽”到地上的莖葉里去。從這個意義上說,所有的陸生植物都是“抽水機”,只不過“抽水功率”大小不同罷了。一般來說,木本植物的“抽水功率”要大于草本植物。所以在比較干旱的地區,水分條件不足以支撐木本植物的大量生長,這些地方就只能形成草原和荒漠,而不能形成森林。但是,這次鬧旱災的西南五省的水分條件并不差,其原始植被本來就是森林,因此在這一地區種植桉樹,理論上是不會像在草原和荒漠地區濫種楊樹那樣造成水資源損耗的。

而且,陸生植物并非只有抽水這一種本事,它們還有涵養水分的本事。這是因為植物可以把地表和根系所及的地下改造成易于蓄水的環境,盡管蒸騰作用會消耗一定的地下水,但是被植物改造的土地卻能夠涵蓄更多的水分。這就是我們常說森林是“綠色水庫”的原因。桉樹林也是森林,一樣可以起到涵養水分的作用。很多桉樹林都是在荒坡上造林的,假如當初沒有造林,而是讓荒坡一仍其舊,那么當年的旱災只能更重。

當然,營造不合理的樹林的確會產生耗水過多的問題,但這不是“樹”本身不好,而是“技術”不好。常見的不合理做法有以下幾種:一,樹木種植過密,不僅大量消耗水分,而且導致樹和樹發生競爭,結果兩敗俱傷;二,樹林內的物種多樣性太低,缺少其他喬木、灌木和草本植物,這種結構單一的純樹木“裸林”,所產生的蓄水作用是很小的;三,在大片地區同時栽種同一種樹,導致樹齡單一,而不是讓以耗水為主的幼齡樹林和以蓄水為主的老齡樹林交錯分布。

(責編:高雨薇)