信息系統運行效益評價指標體系的構建

劉曉婷 章淑麗 邵君輝

摘 要:信息系統運行效益主要是用經濟效益來度量的。同時還表現出一定的社會效益。經濟效益和社會效益包括多個評價指標,這些評價指標在衡量信息系統運行效益時,卻起著舉足輕重的作用,為管理者提供決策支持。

關鍵詞:信息系統;經濟效益;評價指標體系

一、信息系統運行效益概述

信息系統運行效益主要是用經濟效益來衡量的,當然也表現出一定的社會效益,及其他方面的效益。經濟效益可以理解為,通過社會的經濟活動而獲得的實際的經濟利益,這種經濟效益在信息系統運行過程中表現為,以其人力資源使用、設備損耗等各種相關社會生產資源的耗費和所取得的一定的經濟收益之間的比較。信息系統的經濟效益是指在信息活動中投入和產出的比較,它包括信息系統自身的經濟效益和由于該系統的使用而產生的經濟效益。

二、信息系統運行效益評價指標設計原則與意義

1.評價指標的設計原則

構建企業信息系統運行效益的評價指標體系,應遵循以下的設計原則。

(1)客觀性原則:數字的推理演算必須客觀真實的反映實際情況。信息系統運行效益的測算就是為了真實的反映信息系統運行的現狀,以及預期可以達到的水平。在市場經濟條件下,應努力實現經濟效益和社會效益的平衡和統一。(2)可行性原則:任何數學、邏輯推理方法都是可以付諸實踐,操作易行的。信息系統運行效益的評價指標體系的設計必須可以讓使用者加以利用,客觀的反映問題,得出其需要的較為準確的數據和結果,真正為管理決策提供量化的依據。(3)實用性原則:所謂實用性原則就是立足現實、從實際需求出發進行測算,避免工作和成果的浪費。立足現實并不是安于現狀,不求創新,創新是為了適應現實情況的發展變化狀況而建立的體系模型。(4)優化性原則:優化性原則是指運用一定的技術手段和方法,使建立的評價指標體系更加合理、實用。這種優化性原則要求建立出來的指標體系具有一定的創新性和先進性。(5)發展性原則:發展性原則是和優化性相對應的,指標體系存在進一步優化的可能,那么它必然是可發展和改進的。但可發展性并不是指推翻前人所有的論證,而是以現行的研究成果為基礎,進行更深層次的探討,以其達到更加合理和優化的程度。(6)導向性原則:任何一種指標體系的設置,在實施中都將起到引導和導向作用。為使評價指標體系建立在科學、客觀和可行性的基礎上,這不僅要求在內容、功能等方面符合用戶的需求,同時通過建立的指標體系測算出的資料應該簡便、易用。

2.評價指標設計的意義

信息系統運行費用是測算信息系統運行效益的關鍵,信息系統運行效益的評價意義在于通過具體的指標體系,科學準確的推算出信息系統的實施是否達到了預期的要求,為科學決策提供導向作用。并能通過這些具體的數據推測出將來預期的發展趨勢,以及信息系統在今后多長時間內可以繼續創造經濟效益,何時更新換代,為信息系統的改進提供意見,以及相關的費用和更新換代的必要性、合理性等相關方面的內容。

三、評價指標體系的構建

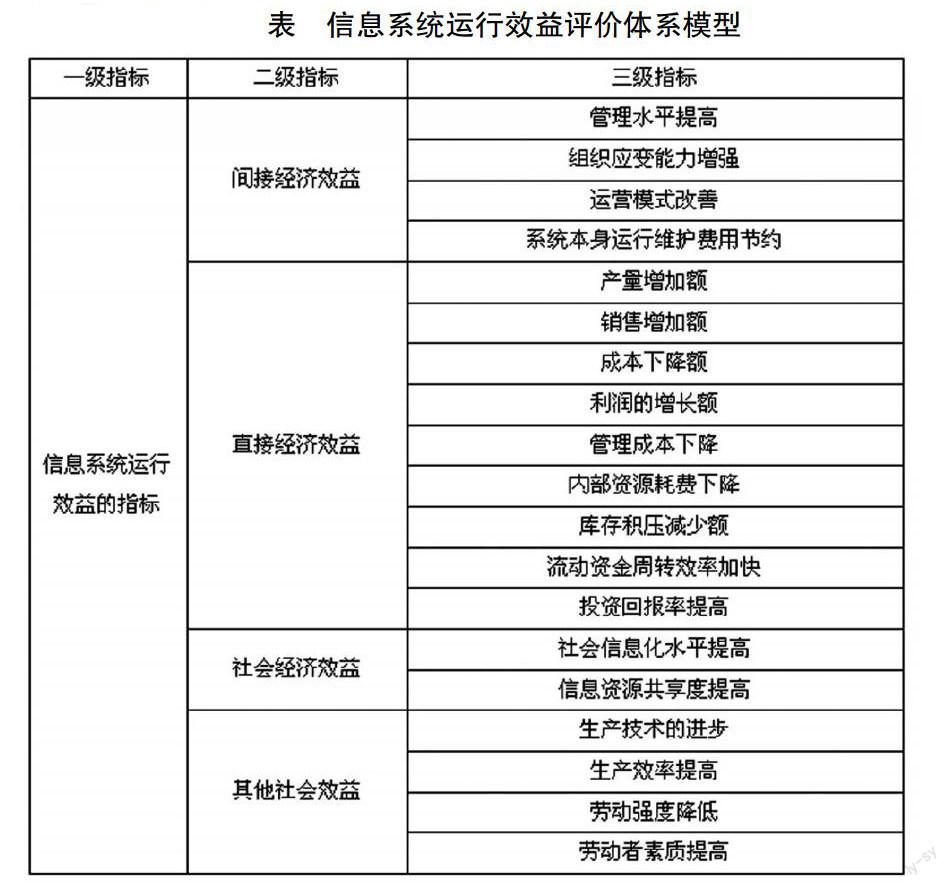

信息系統在投入運行后,要不斷地對其運行狀況進行分析評價,并以此作為系統維護、更新以及進一步開發的依據。評價指標分為:經濟效益指標和社會效益指標。

1.經濟效益指標

經濟效益指標包括直接經濟效益指標和間接經濟效益指標。直接經濟效益指標包括產量的增加額、銷售增加額、利潤增長額、成本下降額、管理成本下降、內部資源耗費下降、庫存積壓的減少、流動資金周轉效率的加快、投資回報率的提高等。間接經濟效益指標包括:管理水平提高、人員工作效率提高、組織應變能力增強、運營模式改善、系統本身運行維護費用節約、產品質量改進、客戶滿意度上升等。

2.社會效益指標

社會效益指標包括社會經濟效益指標和其他社會效益指標。

社會經濟效益指標包括:企業信息資源的共享度提高;社會信息化水平提高;知識的積累。其他社會效益指標包括:生產技術的進步;社會組織機構的優化;行業總體經營、決策、管理水平的提高;行業內勞動者素質整體提高;組織行為不確定性的降低等。

3.綜合評價體系模型

根據需要,采用模糊層次分析法(即層次分析法與模糊綜合評價方法的結合),運用層次分析法確定各指標權重,然后分層次進行模糊綜合評判,最后得到最終的信息系統績效的評價結果。根據常用的評價指標,利用層次分析法建立信息系統運行效益評價體系模型,如表所示:

參考文獻:

[1]劉瑞紅.論物流信息系統的效益[J].物流科技,2008,9:109~111.

[2]宋玲.信息化水平測度的理論與方法[M].北京:經濟科學出版社,2001:7.

[3]姜旭平,姚愛群.信息系統開發方法(第二版)[M].北京:清華大學出版社,2004:339.

[4]柯健,李超.企業信息化績效評價模型研究[J].情報雜志,2007,10:30~35.