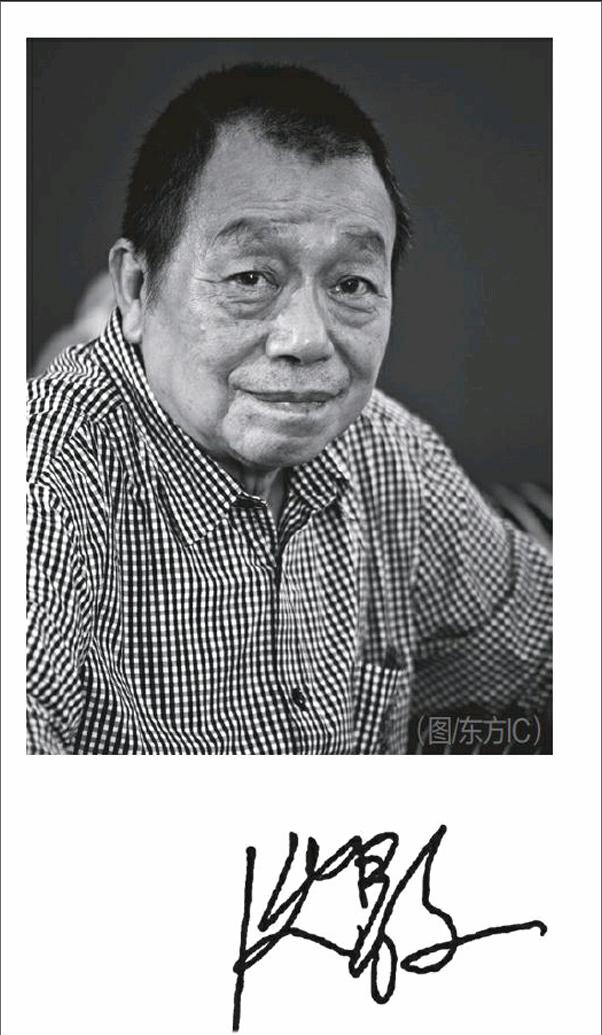

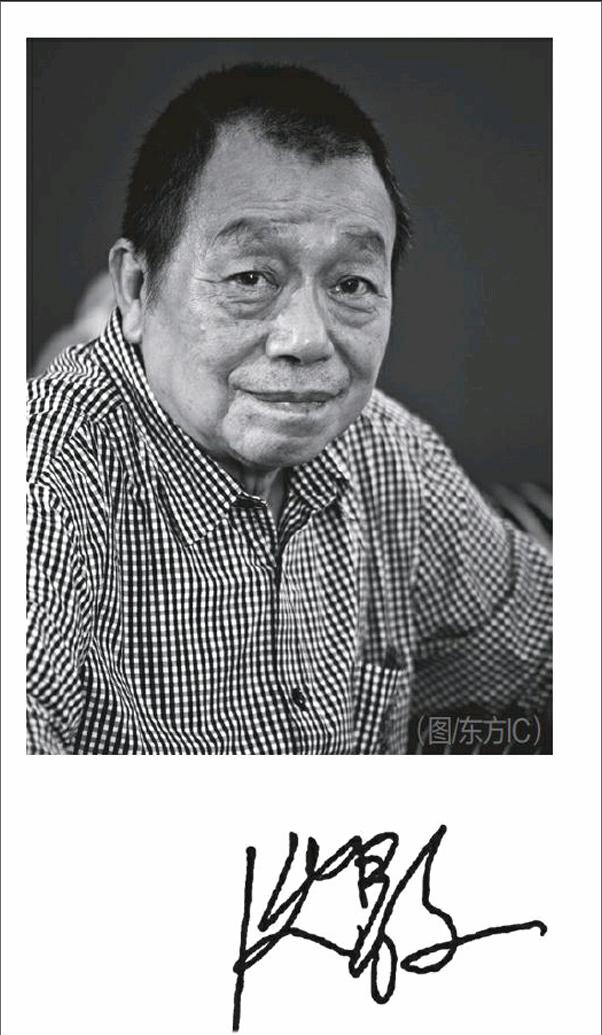

沈昌文:讀書無禁區

沈昌文,著名文化人,1931年生于上海。1986年1月至1995年12月,任生活·讀書·新知三聯書店總經理兼《讀書》雜志主編,對中國讀書界產生重大影響。著有《閣樓人語》、《八十溯往》,譯作有《控訴法西斯》等。

《檢察風云》:您譯過很多馬列主義的著作,比如《馬克思恩格斯為無產階級政黨而斗爭的歷史》(部分)、《蘇維埃俄國與資本主義世界》(部分)、《馬克思主義還是伯恩斯坦主義》(部分),可是您又是一個很注重趣味的人,為什么會致力于研究馬克思主義史?

沈昌文:我從1951年到1986年,整整35年都在人民出版社工作,這決定了我的學習和興趣。人民出版社是中國第一塊招牌的政治書籍出版社,在這里要站住腳,了解和研究馬克思是必需的。1954年起,我當了領導的秘書,領導中的王子野同志對我影響很大。他就鼓勵我學習馬克思主義史,還同我一起學習德語。后來,我被選拔去中宣部的“外國政治學術著作辦公室”,專門從事“灰皮書”的工作。這一來,我就同馬克思主義史結緣了,直至現在。

《檢察風云》:《情愛論》用馬克思主義的語言來講情愛,有沒有引起高層的聲音?

沈昌文:我不知道有沒有,相信是沒有。一個間接證據是這本書在出版后不多年頭,就被報刊評為優秀獎。說到這里,免不了要自我吹噓幾句。《情愛論》三聯版刪了好多,我已經懺悔過了。但是在當時,其實這是不得不刪的。如果不刪,又印那么多(120多萬冊),在當時的語境下,就有可能被非議乃至被禁。因為刪去的話,大多是用明白的語言講性愛的“實際操作”的,容易被人注意。我們這一代出版工作者,大概唯一的長處是善于從政治角度考慮事情,當然,在許多情況下,壞也壞在這里,因為往往因此把文化忘記了。

講到文化,就出版《情愛論》一書而言,其實也有一些淵源的。我在1960年翻譯了蔡特金關于婦女問題的論著以后,就對這類問題感興趣。等我接掌“三聯”以后,我又大吃一驚:40年代三聯出過好幾本很有特色的有關譯著,包括科倫泰的書。于是我就放心了:三聯的老前輩估計不會為出這類書批一個條子下來。我當年最怕的,其實還是這個。還有,三聯書店在50年代有個韜奮圖書館,收藏俄文書很多,我在那里讀到過靄利斯著的俄譯本,這大概是我在這方面最早受到的啟蒙教育,也是同三聯書店有關的。

《檢察風云》:在您接任《讀書》主編的十年里,《讀書》介紹過許多新思潮、新觀點,其中不乏“觸碰雷區”的文章,但總能順利過關。據說最關鍵的訣竅是您熟讀馬恩毛選,是這樣的嗎?

沈昌文:也可以這么說。這是從《讀書》領導人兩陳(陳翰伯和陳原)那里學來的。我每次向他們報告稿件情況,提到里面的新論述,他們都要反過來問我,關于這個問題,馬列怎么說。我后來懂得,其實改革開放以來的許多主張,都可以在馬列,特別是馬老前輩那里找到根據,至少他們有不少允許后人發展和開拓他們學說的言論。例如關于出版自由,其實馬已經說得再透徹不過了。《讀書》雜志的第一期,發了一篇《讀書無禁區》,驚世駭俗。其實,這一期的第二篇文章,《馬克思恩格斯的書評》(見附件《讀書》創刊號的封面),已經是對“無禁區”問題重要的補充和說明。文章大講馬恩對待書的實事求是態度,大家有興趣可以一讀。我當時還沒去《讀書》雜志,相信那是有意組發的。順便說說這篇文章的作者仲民。他與我都是當年人民出版社做校對出身的。他極有才華,是當時年輕人中的佼佼者,勝過我輩多矣。“文革”時其實已有《讀書》雜志,那就是他在陳原領導下編輯的。從這個意義上說,他才是我們這一代《讀書》的元老。80年代重辦《讀書》,何以沒有由他來主編,很奇怪。可能因為他在此前已調任負責文物研究工作了,脫不開身。后來他早故,是很可惜的。

《檢察風云》:1953年,三聯書店怎么會并入人民出版社?1986年1月,三聯書店又是怎么恢復獨立建制的?

沈昌文:我一點也不知道1951年(1951年8月已合并,不是1953年)那次合并的情況。相信那時當家的各位學習蘇聯的“先進經驗”是相當到家了,同類性質的全國性出版社只能有一家,既然已有人民出版社,就不必再有三聯書店,于是“三聯”就并入“人民”。我也從來沒有聽前輩對此抱怨過。當然也可能是我孤陋寡聞了。

在“文革”中,不知什么原因,三聯書店遭到很大的沖擊,“革命群眾”對三聯表現了非常大的火氣。因為“文革”的沖擊,使許多老前輩蒙冤,連鄒韜奮都被誣蔑為“資本家”。所以,到撥亂反正的時候,一大批老革命家要求為“三聯”恢復名譽,后來又提出恢復三聯書店這個單位。其中我記得有胡繩等老人。當時在人民出版社里邊,還專門設有一個“三聯書店籌備小組”,范用任組長,許覺民是副組長,我是組員(我在行政上是人民出版社內的“三聯編輯部”主任)。1985年年底,三聯書店被批準于1986年年初獨立建制。

《檢察風云》:《讀書》是怎么創刊的?當時發了《讀書無禁區》一文后,是不是也受到一些壓力?

沈昌文:《讀書》創刊時,我還沒有進入有關的圈子,情況不了解。《讀書無禁區》發表不久,我參與進去了。我的職務是編輯部主任。盡管不是主編,但由于在我之上的各位,不是兼差,就是非黨員,所以關于這篇文章,就由我代表《讀書》雜志到上面做檢討。

奇怪的是,我去參加了兩次出版總署召開的有關會議,帶了發言稿去,總是輪不到我講話。會議主持人是杜導正先生,是不是他網開一面,我不知道。后來交了一份書面檢查,似乎也未見下文。就當時的情況說,要檢查的不只這篇文章。例如那時還發了批評海關扣書太嚴的文章,海關抗議很兇,大意說他們實行的都是國務院的規定,你們這不是在批評國務院?接著而來的,便是上面要《讀書》停刊的消息。

正在憂心忡忡之際,忽然聽說出版總署召開了一個關于通俗讀物的討論會,會上胡喬木講話,專門講到《讀書》雜志,特別強調這本雜志要繼續辦下去。不久又收到上級機關在1981年11月14日發來的文件,指出根據喬木同志指示,這雜志還要辦好,并作了一些人事安排。于是,這就算“解放”了。我不了解其中任何內情,除了在兩次會議上第一次見到了杜導正。

《檢察風云》:1980年您是怎么分配到《讀書》編輯部的?主要還是陳原先生主持大局?什么時候你開始正式獨立主持《讀書》大局的?

沈昌文:我在1980年年初希望調離人民出版社,到商務印書館工作。打了報告,忽然范用找我談話,希望我不要走,還在人民出版社,但可以從原來的部門調到新建立的三聯編輯部當主任,具體負責《讀書》雜志的編輯工作。我同意了。大概在1980年3月正式到那里工作。《讀書》雜志名義上是出版總署研究室辦的,班子設在人民出版社。倪子明、包遵信是研究室的派駐人員,史枚、董秀玉、吳彬等是專職干部,范用代表人民出版社,還有像馮亦代這樣的兼職專家。陳原名義是主編,實際上主要工作在商務印書館。我喜歡編譯稿,編雜志是外行,慢慢地從頭學起,實際上是當“萬金油”。好在我是出版社的“老土地”,人頭熟,好歹做下來了。1981年升任副主編,1986年為主編,直到1995年12月。

但不論我在那里擔任什么職務,但凡遇《讀書》的事必向“CC”請示報告。“CC”誰人?《讀書》雜志創辦人陳翰伯、陳原是也。

《檢察風云》:《讀書》注意介紹海外、港臺地區的文化現象和思想,是否有這樣一個共識,還是說只是大家不約而同都來談這方面的思潮話題?

沈昌文:開頭的時候,是馮亦代老人帶領我們大家往這方面開展稿源的。這位老先生真是編輯方面的奇才,我從他那里學到不少東西。他是“以文會友”的典型,“海派作風”的模范,這種“四海”的作為,有些學院派的學者不以為然,那是他們躲在書齋里十分孤陋的緣故。至于當初形成關心海外這種現象的原因,我想還是不約而同吧。

《檢察風云》:您是怎么會擔任三聯書店總經理的?當時您怎么創辦《讀書》雜志讀書服務日,并提出“沒主題、沒主持、沒開始、沒結束”口號的?這樣的讀書服務日是不是就相當于沙龍性質的聚會?當時經常來的有誰?

沈昌文:目的就是搞沙龍,只不過換個好聽的或不被有的人過分注意的名字而已。總之,我們當時做事,力求大家心領神會而又不事張揚,如此而已。至于名單,過去、現在和將來都是列不出來的,因為太多了。

采寫:河西

編輯:薛華 icexue0321@163.com