在五彩豆子中尋找拙趣之美

——《五彩的豆子》課例分析

沈燁華

(南師附中仙林學校 小學部,江蘇 南京 210000)

在五彩豆子中尋找拙趣之美

——《五彩的豆子》課例分析

沈燁華

(南師附中仙林學校 小學部,江蘇 南京 210000)

身處都市中的孩子,越來越遠離中國傳統文化,對于炎黃子孫本身賴以生存的“五谷”知識,知之甚少。“五谷”包括火谷、懸谷、金谷、水谷、土谷。火谷,就是我們俗稱的五谷,包括大豆、小麥、大米、小米、高粱等糧食作物。五谷文化舉足輕重,可謂人類文明之起源。

五谷;兒童;美術教育

據權威資料顯示,人類在數十萬年前的石器上觀察到高粱的痕跡,說明五谷孕育了人類十多萬年。人類將野生雜草培育成五谷雜糧,這不能不說是人類史上的一個壯舉,五谷孕育了人類文明。而五谷糧食畫是五谷文化的最高藝術體現,是五谷文化的藝術寫照。它們具有天生的典雅氣質和厚重底蘊,與其色彩和紋理形成對比,相得益彰。而在兒童美術教育中進行五谷文化的傳承,其意義不同尋常,在讓孩子認識五谷文化的同時,再賦予兒童自身本真童趣的審美眼光和想象創新動手能力,讓這種特殊的介質煥發出新神采,與美術有機結合,研制成質樸、天真、拙趣的五谷藝術。筆者結合自己的市級個人課題《五谷文化在兒童美術教育中的傳承》,設計了校本課程《五彩的豆子》,筆者學校的孩子身處仙林大學城,屬于新開發的新城區,周邊還有一部分的農田尚有留存,這個天然的自然環境給孩子們提供了實地觀察五谷農作物生長的機會。各大生活超市和菜市場也有五谷雜糧出售,可從形態、色澤、肌理等方面給孩子們提供直觀的感受。

在兒童美術教育中,進行中國傳統“五谷文化”(歷史淵源、營養價值、文化理念等)的傳承與弘揚,可以讓兒童了解和珍惜大自然的饋贈——五谷種子,并將五谷作為美術創作的原始材料,進行原生態藝術的繼承與創新研究。本案例探討的是《五彩的豆子》的解讀與反思,時間為兩課時。

案例描述:

一、巧用美術學習單,激活“源頭之水”

上課一個月前我圍繞主題給學生制定了美術學習單,讓他們帶回家思考完成3個問題:

(一)你認識五谷嗎?有哪些豆子?你見過五谷制作的藝術品嗎?

(二)五谷有哪些顏色?

(三)五谷在生活中有哪些營養價值?

課余讓他們走到田野和超市中,去觀察各種豆類,了解各種豆類的區別與價值。在家長的幫助下,水培或土培各種豆類,觀察其生長過程。

【反思】在五千年漫長的發展過程中,“五谷”清新淳樸的韻味始終如一,它的飲食功能、文化功能、藝術功能在中華大地源遠流長。通過學習單的制定,讓學生有目的地去接近五谷,了解五谷,并且通過去超市觀察各種不常見豆類,學會區分豆類,增加五谷知識,這對于在兒童美術教育中進行五谷文化的傳承是一個很好的途徑,有條件的同學通過水培土培五谷種子,獲得了更直觀的感受,為進行下一步的課堂教學夯實基礎。

二、善用“金點子”,增加課堂的趣味性

情境一:“我當植物專家”

(一)一學生上臺介紹自己課前收集的植物生長視頻:“嗨,我是小小植物專家,讓我帶大家去游覽植物大觀園,看看可愛的小豆子是怎么長大的吧!”

(二)播放豆子生長視頻,3分鐘。

(三)“看完了豆子生長的過程,我們再來欣賞一下小朋友的豆子繪畫日記吧——”

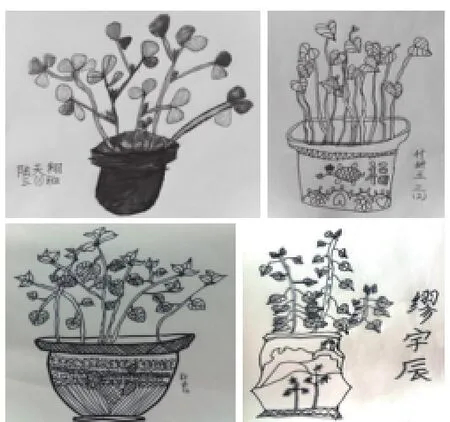

課件展示:豆子繪畫記錄(附圖如下)

【反思】課前讓孩子們搜集與五谷有關的各種素材,出乎意料的是有個孩子還特地請家長下載了五谷生長視頻。這時候,教師為了表揚他視野的開闊性和學習能力的拓展性,臨時增加一個環節,讓這個孩子走上講臺,充當“植物專家”,將自己自主學習的成果用帶領同學游園的方式呈現出來。這種新奇的講解方式和傳統的教師講解方式相比,更加新鮮生動,凸顯出學生在課堂上的主體性。教師在一旁進行輔助和引導,處于幫扶者位置。

情境二:“猜猜我是什么豆”

(一)老師扮成主持人:“今天在我們的活動中,有幸請到了六位來自豆子王國的好朋友,請他們閃亮登場,掌聲歡迎——”

(二)六位同學扮成黃豆、赤豆、扁豆、黑豆、紅豆、綠豆戴上頭飾分別出場,依次問:“同學們,你猜我是什么豆? ”

【反思】本環節通過猜猜看的游戲形式,讓學生比較認識小豆的樣子,各小組比較、觀察、討論各種豆的形狀、顏色,調動了學生自主學習、自主欣賞的積極性。

情境三:“豆子連連看”

(一)老師:“你們都收集了哪些豆?他們有什么用?”

(二)各組選派代表到臺上交流,學生邊介紹邊出示實物,教師板書出豆名。

(三)老師出示“豆子連連看”flash,看左邊的食物是由右邊哪些豆制成的,各組搶答。

豆腐 綠豆

芽菜 黑豆

綠豆腐 黃豆

豆豉 赤豆

【反思】一堂好課的節奏把握應該有張有弛,舒緩和急促交替并進,時而像溫柔的小溪,時而像奔騰的大海,這樣才能深深抓住孩子們的心,讓他們始終圍繞著課堂主題展開思維的想像。通過“豆子連連看”環節,讓學生在緊張的節奏里快速地思考豆制品都是由哪些豆子制成的,在貌似緊張的智力大搶答比賽的背后實際上體現了課的本質,旨在開闊學生視野,提升知識體驗,了解五谷在人們生活中是必不可少的良伴。

三、抓住審美本質,加強欣賞體驗

情境:“花兒朵朵開”

(一)老師:“每一種豆子都有它獨特的色彩,大師們利用豆子的天然色澤,創作了生動逼真美的豆子貼畫。看,在美麗的花園里,盛開了各種七彩的豆子花。”

(二)學生欣賞豆子貼畫“花兒朵朵開”。

(三)老師:“你最喜歡哪一幅,你能分辨出哪些豆子嗎?”

【反思】豆子本身具有各種顏色,利用其天然的色澤,大師們創作出了各種豆類藝術品,通過出示各種豆子貼畫,讓學生領悟到豆子天然的色澤美。它們在造型、色彩上都體現出樸素的美感,而學生對美的細節的理解各有千秋,教師不應對其審美觀進行圈地式的桎梏,在把握和統領好正確審美觀的大局之下,允許和鼓勵學生們有自己的觀點和理解,這樣,創作出來的藝術作品才會呈現出“百家爭鳴、百花齊放”之創新美。

四、總體反思與討論

五谷具備紅黃綠白黑五彩、五味,用五谷自身的顏色、形狀成畫,以五谷雜糧而為的原生態藝術,通過特殊形式被表現得惟妙惟肖,這些五谷藝術被賦予形的質樸、神的生動、意的深邃、法的自然,是華夏文化的組成部分,是世界文化的瑰寶。少兒美術的教育并不是要把每一個孩子打造成藝術家,筆者希望通過兒童美術教育這一途徑傳承五谷文化,讓都市的孩子不忘本,用天真拙趣的審美眼光來審視五谷煥發的藝術特質和文化屬性,并用創新的美術表現形式來挖掘五谷的藝術魅力,將美術的創新性、審美性和五谷的原生態性、文化性、營養性、價值性有效結合與發揮。

一節吸引孩子的課,往往不僅是課的導入,還要求過程顯得自然流暢,甚至到課的結束都不要讓學生感到是在上課。《五彩的豆子》這一節課,整個過程要像一場在豆子王國里自由漫步的旅行和游戲,師生是在一起觀賞游覽豆子王國,一起探索五谷文化的樸素和簡美,一層一層去回歸追溯“民以食為天”的文化本源。

首先,課前的活動鋪墊必不可少,通過餐桌上家人關于五谷糧食的討論,網絡上資料的查找,超市里的豆類觀賞與區分,親自種植豆子、觀察豆子的生長過程,以繪畫、日記的形式記錄等方式,都為開展課堂活動起到了很好的作用。

其次,摒棄了傳統的美術課老師講解學生聽的“填鴨式”模式,而是以“植物小專家”帶領全班同學一起游園的形式拉開課的帷幕,清晰的豆子生長視頻使得學生有一種身臨其境之感,激活和喚醒了研究五谷文化的興趣。

然后精心設計教學環節,巧妙迎合孩子心理,利用“金點子”牽住孩子們的心,看似無意實則有意的一些問題,于潛移默化中讓孩子進入探索研究過程,激活他們的求知欲望,運用“我當植物專家”、“猜猜我是什么豆”、“豆子連連看”、“花兒朵朵開”等各種游戲的方式一層一層遞進深入,讓學生輕松自然地獲知五谷知識。

最后通過舉辦豆子貼畫展覽的方式,讓孩子們增加自信和成就感,在輕松自然的方式中結束課堂學習。(以下為學生豆子貼畫部分作品)

作為一節校本課程,我圍繞個人市級課題《五谷文化在兒童美術教育中的傳承》,通過兒童美術教育這一途徑傳承傳統的五谷文化,讓都市的孩子不忘本,用天真拙趣的審美眼光來審視五谷煥發的藝術特質、營養價值以及文化屬性。在一定程度上培養和提高兒童的想象創新動手能力,讓五谷這種特殊的介質煥發出新神采,與美術有機結合,研制成質樸、天真、拙趣的五谷藝術。但學生自主學習的能力還要進一步地得到發揮,這是我在今后的美術教學中要去重視和努力的方面。

大自然是一個妙不可言的場所,孩子們有最純凈不受污染的心靈,作為美術教師,培養學生一雙善于發現美的眼睛,引導他們處在樸素大自然中要學會物我兩忘,水流花開,一切自在圓滿,那么,“美”才會永駐心間。

G622.0

A

1007-0125(2015)03-0181-02