職業(yè)教育信息化政策的演進(jìn)歷程及經(jīng)驗(yàn)借鑒

摘 要:20世紀(jì)以來,國際職業(yè)教育信息化政策發(fā)展經(jīng)歷了注重基礎(chǔ)建設(shè)的醞釀期(1998—2007年)、強(qiáng)調(diào)知識共享的探索期(2008—2014年)、引領(lǐng)內(nèi)涵發(fā)展的提升期(2015年—至今)三個(gè)階段。在這一進(jìn)程中,政策發(fā)展遵循著以調(diào)動多元主體民主參與為手段的制定機(jī)制、以中央與地方的責(zé)任分?jǐn)倿樽ナ值膱?zhí)行機(jī)制、以高效與多樣化為特征的評估機(jī)制、以穩(wěn)定與連貫為內(nèi)核的更迭機(jī)制的內(nèi)涵邏輯。結(jié)合國際上職業(yè)教育信息化政策推進(jìn)過程中的經(jīng)驗(yàn),我國職業(yè)教育信息化政策的未來走向需要調(diào)動多元主體參與政策制定、完善政策執(zhí)行的責(zé)任分?jǐn)倷C(jī)制、優(yōu)化政策的評估與監(jiān)控機(jī)制、探尋政策更迭的有效路徑。

關(guān)鍵詞:職業(yè)教育信息化;政策演進(jìn);國際比較

作者簡介:謝金辰,男,陜西師范大學(xué)教育學(xué)院2018級碩士研究生,主要研究方向?yàn)槁殬I(yè)教育。

中圖分類號:G715? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-7747(2020)10-0107-09

.

在信息化飛速發(fā)展的今天,職業(yè)教育長期形成的價(jià)值觀正在發(fā)生變化,內(nèi)部組織系統(tǒng)及其規(guī)則也正在瓦解并重構(gòu),因此,借助信息與通信技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)職業(yè)教育的技術(shù)創(chuàng)新和升級轉(zhuǎn)型顯得尤為關(guān)鍵。2017年5月4日,世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布《2017技能展望:技能與全球價(jià)值鏈》,宣稱從上世紀(jì)末期開始,國外就把職業(yè)教育信息化發(fā)展戰(zhàn)略作為促進(jìn)職業(yè)教育變革、提升國家綜合競爭力的前瞻性選擇[1]。信息化對新時(shí)代職業(yè)教育體系建設(shè)提出了前所未有的挑戰(zhàn),如何厘定與把握影響職業(yè)教育信息化的關(guān)鍵因素與內(nèi)隱機(jī)制,并從中找出職業(yè)教育信息化均衡發(fā)展的有效路徑,成為職教研究者需要認(rèn)真思考的問題。縱觀國內(nèi)學(xué)界,絕大部分學(xué)者著眼于對職業(yè)教育信息化的教學(xué)設(shè)計(jì)、資源建設(shè)、課程開發(fā)的研究,鮮有學(xué)者分析職業(yè)教育信息化政策的演進(jìn)歷程,以國際比較視野探究職業(yè)教育信息化政策的推進(jìn)更是近乎闕如。據(jù)此,本文依據(jù)黨中央關(guān)于提升職業(yè)教育信息化管理體系和能力建設(shè)的重要指示精神,切實(shí)面對決策需求,總結(jié)提煉國際上應(yīng)急教育體系的建設(shè)經(jīng)驗(yàn),分析歸納出國外職業(yè)教育信息化的實(shí)踐政策,為我國職業(yè)教育信息化體系建設(shè)提供借鑒。

一、國外職業(yè)教育信息化政策的歷史回顧

信息時(shí)代的產(chǎn)業(yè)變革直接開啟了職業(yè)教育信息化的新征程,使其成為職業(yè)教育發(fā)展過程中不可或缺的核心要素。通過對國際職業(yè)教育信息化政策的文本梳理發(fā)現(xiàn),國際職業(yè)教育信息化政策的推進(jìn)經(jīng)歷了提高基礎(chǔ)建設(shè)與認(rèn)知水平的醞釀奠基期(1998—2007年)、重視共享資源課程與就業(yè)信息的多樣探索期(2008—2014年)、兼顧普惠性與終身性的內(nèi)涵發(fā)展期(2015年—至今)三個(gè)階段。

(一)提高基礎(chǔ)建設(shè)與認(rèn)知水平的醞釀奠基期(1998—2007年)

20世紀(jì)90年代初期,受全球化與知識經(jīng)濟(jì)的沖擊,各國職業(yè)教育體系面臨嚴(yán)重的解體危機(jī)。例如,1994年美國教育部發(fā)布的《全國職業(yè)教育評估委員會報(bào)告》指出,美國的職業(yè)教育已陷入嚴(yán)重危機(jī),成為經(jīng)濟(jì)困難者和殘疾者的選擇[2]。為此,美國推行了《國家教育技術(shù)規(guī)劃》等政策,用來指導(dǎo)教育信息化工作,以應(yīng)對危機(jī)。在自身轉(zhuǎn)型壓力與教育信息化誘導(dǎo)的雙重作用下,各國陸續(xù)開展了首輪職業(yè)教育信息化的政策部署,旨在用信息化手段為瀕臨破碎的職業(yè)教育系統(tǒng)賦能。

根據(jù)不同的政策導(dǎo)向,此階段的職業(yè)教育信息化政策可分為以下兩種類型。(1)強(qiáng)調(diào)提升大眾對職業(yè)教育信息化認(rèn)知水平的政策類型。具體來看,1998年,美國聯(lián)邦政府在《卡爾·帕金斯職業(yè)和技術(shù)教育法》中指出,要明晰全國對信息技術(shù)與職業(yè)教育知識(Vocational Education Knowledge)結(jié)合的重要性[3];澳大利亞聯(lián)邦政府也于2002年發(fā)布《面向信息經(jīng)濟(jì)的靈活學(xué)習(xí):職業(yè)教育與培訓(xùn)國家合作框架》,明確要向全體學(xué)生展示職業(yè)教育與培訓(xùn)中E-learning的潛力[4]。(2)注重提高職業(yè)教育信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的政策類型。2007年,德國聯(lián)邦政府出臺《關(guān)于職業(yè)教育現(xiàn)代化與結(jié)構(gòu)調(diào)整的十大方略——意見與實(shí)施建議》,指出要擴(kuò)充職業(yè)教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),有效發(fā)揮職業(yè)教育結(jié)構(gòu)能力[5];2006年,美國政府出臺《帕金斯生涯與技術(shù)教育法案》,明確了開展社區(qū)學(xué)院教育信息化的國家行動要求[6]。

(二)重視共享資源課程與就業(yè)信息的多樣探索期(2008—2014年)

經(jīng)過20世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初期的探索后,國際上已初步建立了與職業(yè)教育信息化需求相匹配的基礎(chǔ)建設(shè),職業(yè)院校師生的信息化認(rèn)知水平得到提升。從2008年開始,信息化進(jìn)入web2.0時(shí)代,從高度以供給側(cè)為中心的信息供給模式轉(zhuǎn)變成需求側(cè)與供給側(cè)相交互的復(fù)雜關(guān)系,共享資源建設(shè)成為職業(yè)教育信息化最主要的實(shí)踐場,職業(yè)教育信息化政策的推進(jìn)掀開了注重共享課程資源與就業(yè)信息的新篇章。

按照關(guān)注點(diǎn)的不同,可將此階段的職業(yè)教育信息化政策做出如下分類。(1)強(qiáng)調(diào)構(gòu)建共享課程資源平臺,推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展的政策類型。例如,日本文部科學(xué)省于2009年出臺《I-Japan》戰(zhàn)略,提出要按照學(xué)科的教材目錄體系進(jìn)行分類,構(gòu)建涵蓋教學(xué)案例、教學(xué)設(shè)計(jì)、素材、課件及習(xí)題等內(nèi)容的資源導(dǎo)航站,為職業(yè)教育營造一個(gè)“安心且充滿活力”的數(shù)字化學(xué)習(xí)環(huán)境[7];德國政府于2014年出臺《ICT戰(zhàn)略——數(shù)字德國2015》,明確優(yōu)選并整合現(xiàn)存的網(wǎng)絡(luò)資源,把他們?nèi)谌氲街悄艿摹⒏咝阅艿摹⑷嵝缘木W(wǎng)絡(luò)平臺中,保障德國職業(yè)教育信息化的推進(jìn)[8]。(2)打通就業(yè)信息屏障,滿足職校生就業(yè)訴求的政策類型。以美國為例,美國聯(lián)邦政府于2012年出臺《投資于美國的未來:職業(yè)和技術(shù)教育改革藍(lán)圖》,強(qiáng)調(diào)要利用技術(shù)支撐下差異化的就業(yè)信息平臺,來滿足社區(qū)學(xué)院學(xué)生的不同需求[9];澳大利亞政府在2011年出臺的《2012—2015職業(yè)教育與培訓(xùn)E-learning國家戰(zhàn)略》中鼓勵(lì)職業(yè)教育管理者構(gòu)建現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)課程服務(wù)中心,針對不同職校生需求共享就業(yè)信息[10]。

(三)兼顧普惠性與終身性的內(nèi)涵發(fā)展期(2015年—至今)

2015年,“人工智能”開始登上歷史舞臺,并迅速成為信息技術(shù)新的突破點(diǎn)。在產(chǎn)業(yè)界內(nèi),人工智能也正逐漸替代人類的技術(shù)技能勞動,這促使職業(yè)教育的政策制定者開始展開新的思考——如何突出信息技術(shù)“輔助技能培訓(xùn)”的工具定位?如何在與人工智能的角力中以新的樣態(tài)重塑人工智能時(shí)代下的職業(yè)教育,構(gòu)建信息化的現(xiàn)代職業(yè)教育體系?在此時(shí)代背景下,職業(yè)教育信息化政策邁向強(qiáng)調(diào)“普惠性”與“終身性”的內(nèi)涵發(fā)展階段。

依據(jù)核心內(nèi)容的側(cè)重,此階段的職業(yè)教育信息化政策可分為如下兩個(gè)類型。(1)依托信息技術(shù),為全體職業(yè)教育受眾提供普惠性教育內(nèi)容的政策類型。例如,美國政府于2015年出臺《免費(fèi)社區(qū)學(xué)院計(jì)劃》,鼓勵(lì)新式網(wǎng)絡(luò)教學(xué),結(jié)合翻轉(zhuǎn)課堂[11]、創(chuàng)客[12]、慕課[13]等手段創(chuàng)新教學(xué)模式,以便更好地?cái)U(kuò)大受眾范圍[14];2016年,日本厚生勞動省發(fā)布的《未來工作2035:為人人出彩》指出,到2035年,日本勞動方式將向多樣化、靈活化方向發(fā)展,為所有人提供實(shí)踐化的生涯職業(yè)教育成為必然。(2)將信息技術(shù)貫穿于職業(yè)教育的全生命周期,匹配職業(yè)教育受眾終身化教育需求的政策類型。德國聯(lián)邦政府于2015年出臺的《工作世界和職業(yè)世界的數(shù)字化——“工業(yè)4.0”背景下的企業(yè)職業(yè)教育設(shè)計(jì)》指出,要充分挖掘信息技術(shù)對職業(yè)教育的支撐性作用,滿足自由職業(yè)者和臨時(shí)性勞動形式下職業(yè)教育受眾的終身化教育需求[15];澳大利亞教育部2015年發(fā)布《國家創(chuàng)新與科學(xué)議程》,確定澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO)為職業(yè)院校學(xué)生設(shè)立創(chuàng)新基金,推動終身化產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新的職業(yè)教育發(fā)展路線[16]。

二、國外職業(yè)教育信息化政策的演進(jìn)邏輯

政策從誕生到實(shí)行再到更替,是一個(gè)變化性過程,主要涵蓋發(fā)展、形成、執(zhí)行、發(fā)布、監(jiān)督和評價(jià)等一系列過程性工作[17]。具體到職業(yè)教育信息化方面,教育政策的變化過程包含政策決定與合法化、政策執(zhí)行、政策評估、政策更替等四個(gè)環(huán)節(jié)。本研究借鑒克拉克[18]及帕森斯[19]等政策學(xué)家提出的政策過程評價(jià)模式,深度挖掘國際職業(yè)教育信息化政策的研究邏輯,詢證影響職業(yè)教育信息化政策背后隱含的核心要素。

(一)以調(diào)動多元主體參與為手段的制定機(jī)制

政策制定是政策過程的起點(diǎn),是指有關(guān)部門為解決某一公共教育問題或?qū)崿F(xiàn)某一教育理想目標(biāo)而選擇工具與手段的過程。國際上的政策制定者在職業(yè)教育信息化政策的制定過程中,注重調(diào)動包括學(xué)生、教師、管理者在內(nèi)的多元主體參與,主要有象征性參與和實(shí)質(zhì)性參與兩種典型的表現(xiàn)形式。象征性參與指的是政策制定者在政策出臺前通過民意調(diào)查的形式,收集多元主體對待執(zhí)行政策的意見與建議的過程。如在2018年《卡爾·帕金斯法案》出臺前,美國政府就建立了社區(qū)學(xué)院協(xié)會網(wǎng)站[20]來廣泛征求民眾看法,各州政府的教育部門也聯(lián)合地區(qū)職業(yè)教育中心,為教師、學(xué)校行政人員、學(xué)生開通專門的意見傳輸途徑。實(shí)質(zhì)性參與則是指多元主體直接通過有效途徑,將自身的思想觀點(diǎn)或者研究成果提供給政策制定者,轉(zhuǎn)換為政策法律文件的過程。以德國為例,德國職業(yè)教育信息化政策的制定主要來源于國家性質(zhì)的職業(yè)教育信息化培訓(xùn)項(xiàng)目,而其中的“生產(chǎn)過程中的職業(yè)學(xué)習(xí)”(Berufliches Lernen im Produktionsprozess)來自于卡爾斯魯厄理工學(xué)院和奔馳汽車公司等聯(lián)合開發(fā)的學(xué)習(xí)平臺[21],“新技術(shù)條件下的混合式繼續(xù)教育”學(xué)習(xí)項(xiàng)目(Blended Continuing Education with New Technologies)來自于卡塞爾大學(xué)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目[22]。學(xué)生、教師或者行政管理者通過這些培訓(xùn)平臺和培訓(xùn)項(xiàng)目,直接將自身的思想觀點(diǎn)或者研究成果反映給政策制定者,實(shí)現(xiàn)了多元主體的直接參與。

(二)以“中央—地方”兩級責(zé)任分?jǐn)倿樽ナ值膱?zhí)行機(jī)制

政策的執(zhí)行是指綜合運(yùn)用各種手段,為實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)而采取特定行為模式的過程。國際先行者很好地協(xié)調(diào)了“中央”與“地方”兩級政府職能的輻射范圍,有效地構(gòu)建了政策執(zhí)行的責(zé)任分?jǐn)倷C(jī)制,主要表現(xiàn)為以下兩種協(xié)作形式。(1)“地方”政府承擔(dān)政策執(zhí)行的主體責(zé)任,“中央”政府負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的具體過程。例如,美國各州和學(xué)區(qū)負(fù)責(zé)制訂并推動符合本地實(shí)際的行動措施,而聯(lián)邦政府負(fù)責(zé)職業(yè)教育信息化建設(shè)的整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo),首席信息官辦公室負(fù)責(zé)提供技術(shù)解決方案,國家教育統(tǒng)計(jì)中心負(fù)責(zé)收集、分析教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);日本職業(yè)教育信息化政策的執(zhí)行則涵蓋了國家級、都道府縣級和市級三個(gè)層級機(jī)構(gòu),其中,國家級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)制定全國性政策,縣級與市級政府承擔(dān)政策的落實(shí)責(zé)任,提供具體的實(shí)施指南,并指導(dǎo)職業(yè)教育信息化政策執(zhí)行的具體過程。(2)“中央”政府與“地方”政府協(xié)同負(fù)責(zé)政策的推進(jìn)。以澳大利亞為例,澳大利亞政府規(guī)定職業(yè)教育信息化政策的推進(jìn)工作分為政府、學(xué)校、社會與企業(yè)三個(gè)主體部分,在政府層面的任務(wù)中,又建立起囊括中央政府與地方政府的二級責(zé)任共攤機(jī)制,以此形成“中央—地方”兩級政府的職業(yè)教育信息化政策執(zhí)行的長效化分?jǐn)倷C(jī)制,有效保障了職業(yè)教育信息化政策的落實(shí)。

(三)以高效與多樣化為特征的評估機(jī)制

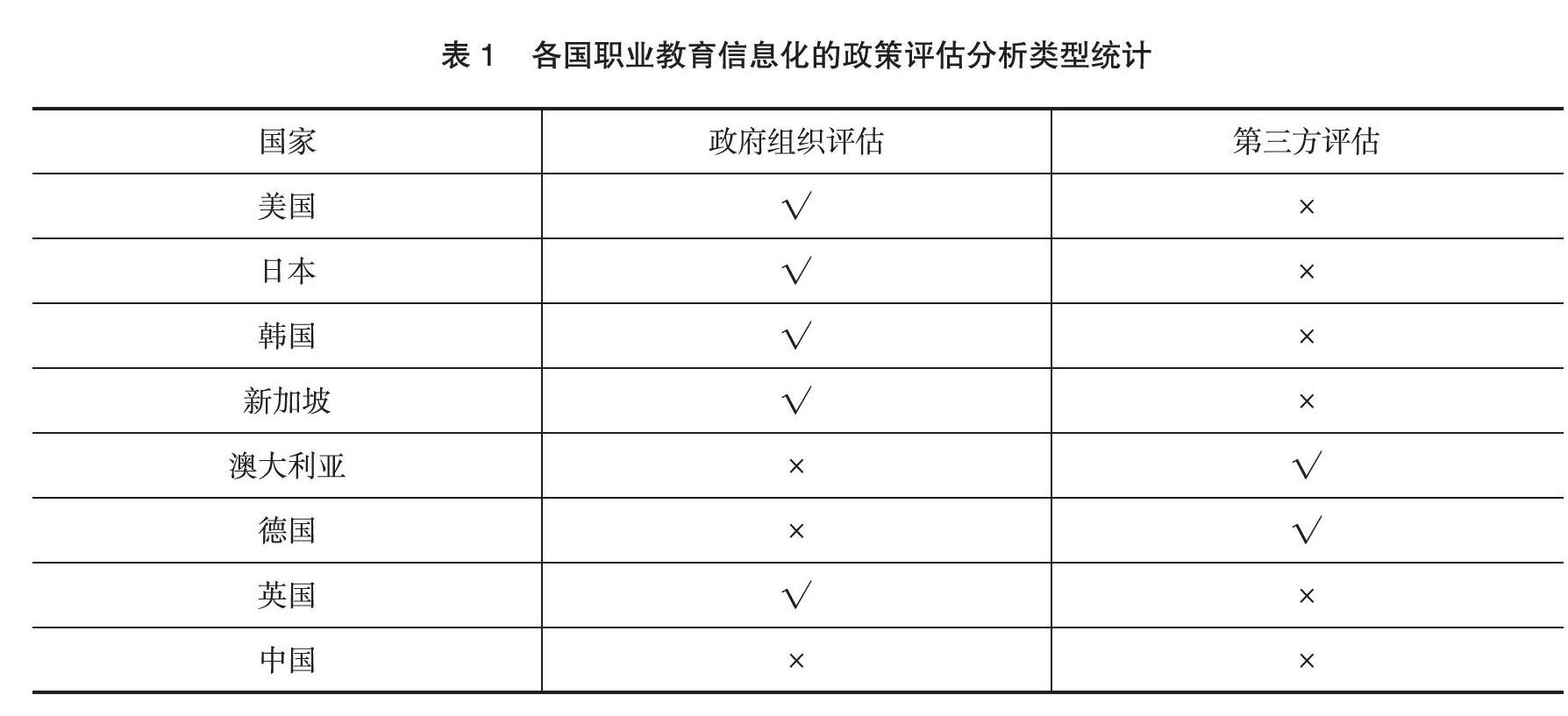

政策評估是指通過比較政策的執(zhí)行效果與預(yù)期結(jié)果,賦予政策執(zhí)行效果一定的價(jià)值判斷的行為。國際先行者注重完善政策體系的構(gòu)建,配套政策評價(jià)機(jī)制,優(yōu)化職業(yè)教育信息化政策的落實(shí)效果。據(jù)統(tǒng)計(jì),各國職業(yè)教育信息化政策的評估方式主要有政府組織評估與第三方評估兩種類型,但并不是每個(gè)國家都擁有這兩種評估方式,多數(shù)國家以政府組織評估類型為主,詳見表1。

一方面,以美國、新加坡、英國為代表的國際先行者強(qiáng)調(diào)通過政府組織的評價(jià)形式保障職業(yè)教育信息化政策的評估。例如,美國政府就教師層面職業(yè)教育信息化政策落實(shí)情況提出學(xué)校技術(shù)就緒程度量表(School Technology and Readiness),從硬件與網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)字化資源、學(xué)生成就及考核等要素對職業(yè)院校的信息應(yīng)用技術(shù)與水平進(jìn)行評估,并依據(jù)情況將職業(yè)院校教師信息化水平分為一至六個(gè)等級 。這類評估方式雖然有利于在較短時(shí)間內(nèi)獲得相對完整的政策執(zhí)行績效數(shù)據(jù),但評價(jià)主體過于集中,使得評價(jià)維度不客觀甚至評價(jià)失真。另一方面,包括澳大利亞、日本、德國等國家在內(nèi)的國際先行者委托第三方機(jī)構(gòu)對政策進(jìn)行評估。例如,澳大利亞政府在推行職業(yè)教育信息化政策后,組織產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)頭人、信息工作執(zhí)行者和TAFE學(xué)院管理者成立國家行業(yè)技能委員會(National Industry Skills Committee)及課程認(rèn)證機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)評估政策在所管轄地區(qū)的執(zhí)行效果。這類評價(jià)手段充分提高了政策的科學(xué)性與公信力,方便進(jìn)行強(qiáng)化追蹤指導(dǎo),也可顯著提升信息化建設(shè)的質(zhì)量與國際聲譽(yù),但在評價(jià)過程中需要保證評價(jià)隊(duì)伍的專業(yè)性,以做到評價(jià)的客觀公正。

(四)以穩(wěn)定與連貫為內(nèi)核的更迭機(jī)制

政策的更迭是指制定者通過對政策進(jìn)行慎重的評估后,采取必要的措施,用新的政策來替換過時(shí)的或無效的政策的一種行為。國際上,職業(yè)教育信息化政策以連貫與穩(wěn)定為內(nèi)核,形成了高質(zhì)量的更迭機(jī)制。一方面,政策制定者通過系列性政策的出臺來保障政策更迭的穩(wěn)定性。例如,1998—2018年,美國共出臺四個(gè)版本的《卡爾·帕金斯法案》修正案,對不同時(shí)期的職業(yè)教育信息化發(fā)展方向作出相應(yīng)規(guī)劃;澳大利亞則通過《國家學(xué)歷資格框架》厘定職業(yè)教育信息化的推進(jìn)路徑,從1999年首次設(shè)立開始,澳政府共出臺四版《國家學(xué)歷資格框架》,每一版都將信息化的職業(yè)教育與培訓(xùn)擺在國家戰(zhàn)略的重要地位。另一方面,國際先行者關(guān)注職業(yè)教育信息化政策在內(nèi)容上的穩(wěn)定銜接。美國《卡爾·帕森斯》修正案的關(guān)注內(nèi)容從“提升職院學(xué)生對于信息、通信和技術(shù)(Information Communication Technology, ICT)知識的認(rèn)知”到“加強(qiáng)ICT技術(shù)在職業(yè)教育中的有效運(yùn)用”,再到“關(guān)注網(wǎng)絡(luò)資源平臺、關(guān)注受教育者中的特殊群體”;澳大利亞出臺的四版《國家學(xué)歷資格框架》戰(zhàn)略對于職業(yè)教育信息化的關(guān)注點(diǎn)從“增強(qiáng)信息化認(rèn)知”到“加速靈活學(xué)習(xí)方式(E—learning)發(fā)展”,再到“打造職業(yè)教育中個(gè)性化在線培訓(xùn)”,最終到“打造有效針對市場失靈、勞動力緊縮的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺”。這些都在一定程度上反應(yīng)了職業(yè)教育信息化政策在內(nèi)容上的銜接與延續(xù)。

三、對我國職業(yè)教育信息化政策的借鑒與啟示

我國職業(yè)教育信息化政策實(shí)施雖然起步較晚,但一直受到政府的高度重視[23]。2012年,教育部發(fā)布《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年)》,其中第五章“加快職業(yè)教育信息化建設(shè),支撐高素質(zhì)技能型人才培養(yǎng)”就專門突出信息化在職業(yè)教育改革與發(fā)展中的重要作用。2014年6月16日,教育部出臺《現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃(2014—2020年)》,將“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通”“優(yōu)質(zhì)資源班班通”“網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)人人通”作為信息化平臺體系建設(shè)的重要內(nèi)容。2019年1月24日,國務(wù)院印發(fā)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,指出要適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育”發(fā)展需求,運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)改進(jìn)教學(xué)方式方法,推進(jìn)虛擬工廠等網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間建設(shè)及其普遍應(yīng)用。在政策的指導(dǎo)下,我國職業(yè)教育信息化建設(shè)取得了階段性的成果,全國職業(yè)學(xué)校校均接入速度約為338Mbps的校園寬帶,44.53%的職業(yè)院校實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋,59%的職業(yè)學(xué)校建有校本資源庫,超過98%的學(xué)校教師使用信息化手段進(jìn)行課堂教學(xué)和備課,開通網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間的學(xué)生比例約為48.3%。

但在世界范圍內(nèi),我國職業(yè)教育信息化政策建設(shè)水平相較于國外仍存在一定差距。(1)就政策的制定過程而言,多元主體參與性、科學(xué)性不足是主要缺陷。政策的供給側(cè)與需求側(cè)之間普遍缺乏有效溝通,合理、有效和多元化的政策價(jià)值實(shí)現(xiàn)策略亟待建立[24]。(2)從政策執(zhí)行的過程來看,相關(guān)政策在執(zhí)行過程中缺乏具體的工程或項(xiàng)目協(xié)助[25],“條塊狀”分割管理模式也阻礙了職業(yè)教育信息化政策的執(zhí)行[26]。(3)從政策評估的現(xiàn)狀來看,效度低下是我國職業(yè)教育信息化政策督導(dǎo)評估面臨的普遍問題,同時(shí),缺乏第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)也是對政策效果監(jiān)督與評價(jià)不到位的一大原因[27],這使得信息化環(huán)境下政策監(jiān)管機(jī)制面臨較大挑戰(zhàn)[28]。(4)從政策的更迭情況來看,職業(yè)教育信息化政策缺少地方感與空間意識,價(jià)值實(shí)施主體未能根據(jù)時(shí)代變遷與社會環(huán)境改變適時(shí)地調(diào)整發(fā)展規(guī)劃。政策體系缺乏穩(wěn)定性又造成政策體系定位局部化、項(xiàng)目評估短期化、專項(xiàng)資金投入波動化[29]。基于上述問題,結(jié)合國際上職業(yè)教育信息化政策推進(jìn)過程中的經(jīng)驗(yàn),筆者提出以下四點(diǎn)建議,以期為建立科學(xué)合理的職業(yè)教育信息化政策體系獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

(一)有效調(diào)動多元主體參與,提高政策制定的科學(xué)性

職業(yè)教育與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)變化、民生改善關(guān)系緊密,而這種緊密的互動關(guān)系又與信息技術(shù)的進(jìn)步交織在一起,科學(xué)性成為當(dāng)下我國職業(yè)教育信息化政策要表達(dá)的核心價(jià)值訴求。(1)以線上線下交互的途徑,打破職業(yè)教育信息化政策供給系統(tǒng)內(nèi)部固步自封的自組織運(yùn)行模式[30]。政策制定的相關(guān)部門設(shè)立更多線上線下的交互途徑,保障多元主體的政策參與度與認(rèn)可度;另一方面,為各級職教中心增配政策建議的功能,以便教師、學(xué)生和社會人員能及時(shí)反應(yīng)職業(yè)教育信息化實(shí)踐中存在的問題,保障政策制訂信息來源的有效性。(2)緊扣“促進(jìn)信息技術(shù)同職業(yè)教育的深度融合”與“提高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量”兩條價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),建立政策價(jià)值實(shí)現(xiàn)策略。政策制定的相關(guān)部門需要認(rèn)識到市場、政府、職業(yè)院校之間生態(tài)資源的系統(tǒng)性,在政策制定過程中協(xié)調(diào)不同利益主體的矛盾與沖突,明確市場與職業(yè)院校作為“信息化”與“職業(yè)教育”的主體地位,借鑒德國職業(yè)教育信息化培訓(xùn)項(xiàng)目網(wǎng),制訂學(xué)校、企業(yè)、政府合作的培訓(xùn)項(xiàng)目。(3)政策制定的出發(fā)點(diǎn)要從現(xiàn)實(shí)問題向信息化理想狀態(tài)轉(zhuǎn)變。職業(yè)教育信息化的特質(zhì)在于對未來不確定性的憧憬與描述,因此,相關(guān)政策不能只根據(jù)相對穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)工作活動內(nèi)容來設(shè)計(jì)職業(yè)教育信息化活動,而是要面向處于不斷發(fā)展之中的職業(yè)教育信息化過程來培養(yǎng)學(xué)生自我調(diào)整、自我提高的能力。職業(yè)教育信息化是信息技術(shù)革新引領(lǐng)教育信息化變遷從而影響職業(yè)教育領(lǐng)域的復(fù)雜過程,政府需要組織包括產(chǎn)業(yè)界精英、職業(yè)教育一線從業(yè)者在內(nèi)的多元主體建立政策咨議組織,把控可能出現(xiàn)的信息技術(shù)變革刺激點(diǎn),為我國未來職業(yè)教育信息化政策的走向謀劃藍(lán)圖。

(二)完善責(zé)任分?jǐn)倷C(jī)制,增強(qiáng)政策執(zhí)行效果

政策執(zhí)行效能是政策的生命線,優(yōu)化政策執(zhí)行過程,完善責(zé)任分?jǐn)倷C(jī)制,是謹(jǐn)防政策失真的關(guān)鍵。(1)完善政策運(yùn)行的基本規(guī)則。職業(yè)教育信息化在推進(jìn)的過程中出現(xiàn)政策規(guī)范之外的情況是很難避免的。因此,在保證嚴(yán)格約束的同時(shí),應(yīng)該適度放寬職業(yè)院校權(quán)利,通過行為規(guī)范誘導(dǎo),扶助職業(yè)教育信息化政策更好地貫徹執(zhí)行。(2)以項(xiàng)目制作為載體落實(shí)職業(yè)教育信息化政策。我國政策制定的相關(guān)部門可以借鑒德國職業(yè)教育信息化培訓(xùn)項(xiàng)目網(wǎng),以地方政府、職業(yè)院校為項(xiàng)目主體,以項(xiàng)目分化政策執(zhí)行目標(biāo),構(gòu)建制度先行、實(shí)踐緊跟的執(zhí)行模式,慎防“重宣傳,輕實(shí)施”現(xiàn)象。(3)平衡各地區(qū)、各層次、各類型職業(yè)院校的政策力度。地區(qū)間、高職院校與中職院校之間、示范校與非示范校之間職業(yè)教育信息化水平需要達(dá)到相對均衡。省級政府應(yīng)根據(jù)中央政策的指示,制定符合本省水平的政策計(jì)劃。各級各類院校需要結(jié)合國家政策規(guī)劃與隸屬區(qū)域的政策計(jì)劃,制定符合本校定位的行動計(jì)劃,有效提升政策的執(zhí)行效能。

(三)優(yōu)化評估與監(jiān)控機(jī)制,增強(qiáng)政策執(zhí)行效能

具有公信力的政策離不開科學(xué)的制定程序、有效的執(zhí)行過程,更離不開完善的評估反饋。充分發(fā)揮政府的組織評估與第三方評估在政策監(jiān)督和保障過程中的作用是各國的普遍做法,借鑒這些經(jīng)驗(yàn),我國需要進(jìn)一步完善職業(yè)教育信息化政策的評估工作。(1)在頂層設(shè)計(jì)中配套過程性評估的內(nèi)容。過程性評價(jià)側(cè)重于分析、診斷職業(yè)教育信息化建設(shè)及其應(yīng)用過程中存在的問題,為正在進(jìn)行的信息化建設(shè)與應(yīng)用提供反饋信息,以提高正在進(jìn)行中的信息化建設(shè)質(zhì)量,避免建設(shè)與應(yīng)用過程中的任意性[31]。從上位政策出發(fā),職業(yè)教育信息化評估應(yīng)將視野落在職業(yè)教育信息化政策執(zhí)行的每一步,最大限度降低政策執(zhí)行偏差程度,防止政策失真。(2)省級政府組織“第三方評估”集團(tuán),針對本省政策落實(shí)情況進(jìn)行評估分析。職業(yè)教育信息化的推進(jìn)不同于一般的政府行為,各省難以保持在同一基準(zhǔn)線,因此,省級政府需要發(fā)揮相關(guān)職能,組織第三方評估機(jī)構(gòu),建設(shè)行業(yè)技能委員會,組織產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)頭人、信息化從業(yè)者成立地方性組織,負(fù)責(zé)地方層面職業(yè)教育信息化政策的評估工作。(3)在院校層面增設(shè)“首席信息官”(Chief Information Officer),負(fù)責(zé)政策的落實(shí)與監(jiān)督。職業(yè)院校信息化資源的閑置、教師缺乏信息化素養(yǎng)、技術(shù)人員信息化支撐能力達(dá)不到要求,很大程度上與職業(yè)院校領(lǐng)導(dǎo)的信息化領(lǐng)導(dǎo)力欠缺有關(guān)。為此,建議在院校層面設(shè)立首席信息官。首席信息官在對信息化政策的目標(biāo)、思路、方法深刻理解的基礎(chǔ)上形成信息化治理能力,有效防止基層執(zhí)行者在政策執(zhí)行過程中“趨利避害”的行為,增強(qiáng)職業(yè)教育信息化政策的執(zhí)行效能。

(四)探尋政策更迭的有效路徑,增強(qiáng)政策體系的科學(xué)性

在新舊教育政策更替時(shí),“由于政策創(chuàng)新的路徑依賴特征十分明顯,加之體制的文化慣性和創(chuàng)新過程本身的復(fù)雜性”[32],舊政策失效和新政策發(fā)生作用和效應(yīng)之間的銜接缺乏穩(wěn)定性。因此,借鑒國際經(jīng)驗(yàn),可從以下三方面著手。(1)政策內(nèi)容根植時(shí)代場域。職業(yè)院校信息化是一個(gè)復(fù)雜抽象的藍(lán)圖描述,在制定政策時(shí)需充分考慮職業(yè)院校學(xué)生的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)及信息化素養(yǎng)等實(shí)際情況,增強(qiáng)政策的現(xiàn)實(shí)感與空間意識,保障政策問題根植于具體的社會歷史情境與具體關(guān)系,集中力量攻克棘手的問題。(2)以穩(wěn)定性與連貫性筑基政策更迭的進(jìn)程。緊扣“利用信息化手段為職業(yè)教育賦能”“提升職業(yè)教育人才培養(yǎng)質(zhì)量”兩條基準(zhǔn)線,在必要的調(diào)整過程中盡量保持政策的連續(xù)性與繼承性,推動職業(yè)教育信息化工作呈“體系化”開展。(3)保障政策更迭的靈活度。職業(yè)教育信息化源自實(shí)際產(chǎn)業(yè)鏈的需求,這種需求又來源于科學(xué)技術(shù)的驅(qū)動。除必然性、現(xiàn)實(shí)性外,政策制定的相關(guān)部門也要注重可能性對于信息化工作的重大作用,積極引進(jìn)新技術(shù)、新模式來推動職業(yè)教育信息化的發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1] Organization for Economic Cooperation and Development. OECD Skill Outlooks 2017:Skills and Global Value Chains[EB/OL].(2017-05-04)[2020-08-03]. http://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-2017-9789264273351-en.htm.

[2] US Department of Education. School to Work Opportunities Act of 1994[EB/OL].(1994-05-04)[2020-08-03]. https://www.govtrack.us/congress/bills/103/hr2884/text.

[3] US Department of Education. Perkins Vocational and Applied Technology Education Act Amendments of 1998[EB/OL].(1998-10-31)[2020-08-03]. http://www. gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ332.

[4] Australian Qualifications Framework Council. AQF Implementation Handbook[EB/OL].(2002-10-10)[2020-08-03]. https://www.aqf.edu.au/sites/default/files/aqf-implementation-handbook-third-edition-2002.pdf.

[5]姜大源.德國職業(yè)教育體制機(jī)制改革與創(chuàng)新的戰(zhàn)略決策——德國職業(yè)教育現(xiàn)代化與結(jié)構(gòu)調(diào)整十大方略解讀[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2010(30):44-54.

[6] US Department of Education. Career and Technical Education Improvement Act of 2006[EB/OL].(2006-07-23) [2020-08-03]. https://www.acteonline.org/policy-advocacy -publications.

[7] Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology. I-Japan strategy[EB/OL].(2009-08-25)[2020-08-03]. http://www.soumu.go.jp/main_content/ 000030866.pdf.

[8] Federal government of Germany. ICT Strategy-Digital Germany 2015 [EB/OL].(2014-05-17)[2020-08-03].https://www. bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html.

[9] Office of Vocational and Adult Education,United States Department of Education. Investing in Americas Future:A Blueprint for Transforming Career and Technical Education [EB/OL].(2012-04-19)[2020-08-03].http://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/pi/cte/transforming-career-technical- education.pdf.

[10] Australian Qualifications Framework Council.Changes between the AQF First Edition July 2011 and the AQF Second Edition January 2013 [EB/OL].(2013-01-13)[2020-08-03].https://www.aqf.edu.au/sites/default/files/aqf_changes-2013_final.pdf.

[11] STRAYER J. How Learning in an Inverted Classroom Influences Cooperation,Innovation and Task Orientation[J]. Learning Environments Research,2012,15(2):171-193.

[12] SHEN T. Inspiring the Creativity and Imagination of University Students during Creative Curriculum by Teaching Design [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2012(45):615-620.

[13] WILHELM A. Coursera President Daphne Koller:2014 is the Year MOOCs Will Come of Age [EB/OL].(2014-09-10)[2020-08-03].http//techcrunch.com/2014/09/10/coursera-president-daphne-koller-2014-is-the-year-moocs-will-come-of-age/.

[14] US Department of Education . A Guide to Obamas Free Community College Plan[EB/OL].(2015-01-22)[2020-08-03].http://www.huffingtonpost.com/stephen-dash/a-guide-to-obamas-free-co_b_6801726.html.

[15] Digitalisierung der Arbeits-und Berufswelt——Gestaltung der betrieblichen. Berufsausbildung im Kontext von Industrie 4.0[EB/OL].(2016-05-10)[2020-08-14].https://www.foraus.de/html/foraus_3317.php.

[16] Federal government of Australia.National Innovation and Science Agenda Report [EB/OL].(2015-12-13) [2020-08-03].http://innovation.gov.au/page/national innovation- and-science-agenda-report.

[17] YEATMAN A . Activism and the Policy Process[J]. Allen and Unwin, 1998,16(3):189-199.

[18]祁占勇,王佳昕,安瑩瑩.我國職業(yè)教育政策的變遷邏輯與未來走向[J].華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2018,36(1):104-111.

[19] NELSON R. Public policy:An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis[J]. Journal of Policy Analysis and Management.1997, 16(1):176-178.

[20] CARL D. Perkins Career and Technical Education Act of 2018[EB/OL]. (2018-03-14)[2020-08-03].http://cte.ed.gov/perkinsimplementation/legislation.cfm.

[21]趙志群,陳玉琪.德國職業(yè)教育教學(xué)信息化發(fā)展對我國的啟示[J].電化教育研究,2018,39(4):109-114.

[22]趙志群,黃方慧.德國職業(yè)教育數(shù)字化教學(xué)資源的特點(diǎn)及其啟示[J].中國電化教育,2020(10):73-79.

[23]董文娟,黃堯.人工智能背景下職業(yè)教育變革及模式建構(gòu)[J].中國電化教育,2019(7):1-7,45.

[24]時(shí)立榮,高峰,盧立濤.職業(yè)教育數(shù)字校園政策的價(jià)值分析及實(shí)現(xiàn)策略[J].中國電化教育,2015(8):47-51.

[25]郭日發(fā),顧小清.我國職業(yè)教育信息化政策年鑒表的構(gòu)建與反思[J].電化教育研究,2018,39(8):44-49,77.

[26]林仕彬,梁春曉.職業(yè)教育信息化:回顧、反思和前瞻——基于政策的分析[J].教育信息技術(shù),2015(9)3-7.

[27]郭靜.職業(yè)教育供給側(cè)改革的內(nèi)涵與推進(jìn)路徑[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2016(27):5-9.

[28]董文娟,黃堯.人工智能背景下職業(yè)教育變革及模式建構(gòu)[J].中國電化教育,2019(7):1-7,45.

[29]韓錫斌,葛連升,程建鋼.職業(yè)教育信息化研究導(dǎo)論[M].北京:清華大學(xué)出版社,2019:178-190.

[30]朱德全,徐小容.職業(yè)教育供給側(cè)改革與信息化推進(jìn)邏輯:共建·共享·共贏[J].電化教育研究,2018,39(4):115-121.

[31]曹衛(wèi)真.中小學(xué)教育信息化評價(jià)指標(biāo)的探討[J].中國遠(yuǎn)程教育,2003(17):61-63,79-80.

[32]陳潭.公共政策變遷的過程理論及其闡釋[J].理論探討,2006(6):128-131.

[責(zé)任編輯? ?王文靜]

The Evolution and Experience of Vocational Education Informatization Policy

——From the Perspective of International Comparison

XIE Jinchen

Abstract: Since the 20th century, the development of international vocational education informatization policy has experienced three stages: the brewing period of paying attention to infrastructure construction (1998—2007), the exploration period of emphasizing knowledge sharing (2008—2014), and the promotion period of leading connotation development (2015—now). In this process, the policy development follows the connotation logic of the formulation mechanism by means of mobilizing the democratic participation of multiple subjects, the implementation mechanism with the responsibility sharing between the central and local governments as the starting point, the evaluation mechanism characterized by efficiency and diversification, and the change mechanism with stability and coherence as the core. Combined with the international experience in promoting vocational education informatization policy, the future trend of China's vocational education informatization policy needs to mobilize multiple subjects to participate in policy formulation, improve the responsibility sharing mechanism of policy implementation, optimize the evaluation and monitoring mechanism of policy, and explore the effective path of policy change.

Key words: vocational education informatization; policy revolution; international comparison