人民幣貶值背后的金改邏輯

閔杰

8月11日,中國人民銀行發布了關于完善人民幣兌美元匯率中間價報價的聲明。隨后,人民幣兌美元4天累計貶值約4.6%。

2015年,新匯改正好走過十年。在過去的十年中,大部分時間人民幣對美元處于升值的狀態。

此次人民幣貶值消息一出,引發社會高度關注。有分析認為中國人民銀行意在通過人民幣貶值來提振出口,同時讓人民幣匯率更加市場化。但也有人擔憂人民幣貶值會導致外資流出,使資產估值降低。甚至有投資者擔心,人民幣若持續走低,同時亞洲各國爆發競爭性貨幣貶值,可能產生通縮效應。

就這些問題《中國新聞周刊》專訪了中國外匯投資研究院院長譚雅玲。

未來人民幣貶值的態勢將會繼續

中國新聞周刊:這次人民幣貶值背后的國內和國際因素有哪些?

譚雅玲:人民幣貶值的國內因素首先是基于長時間升值之后的貶值不足,致使外貿滑坡。長達8年的直線升值嚴重削弱國際經濟競爭力,中國制造與中國外貿被削弱,成本上升、競爭不足。由此嚴重拖累經濟發展,并引發投機情緒與行為。

其次是報價體系的外圍化,報價機構與結構不是以自己生產與需求為主而是更注重離岸價格,遠期價格,這些來自海外外資的需求成為指引。

第三是主動應對國際環境的風險。一方面是針對風險,提前防范,另一方面是主動調整。

國際環境因素則主要在于美元升值狀態與預期。人民幣貶值阻力與壓力很大,這一輪貶值可一次性釋放舒緩壓力與風險。近期國際金融市場環境越來越復雜,美聯儲攪動全球利率與匯率,美元匯率的調整十分不確定,進而使得新興市場主要貨幣貶值加劇,國際資本流動波動加大,這一復雜局面形成對我國政策與市場的新挑戰與新風險。

當前我國已高度融入全球經濟,新興市場經濟體貨幣對美元普遍有所貶值,而人民幣保持堅挺,這給我國出口帶來一定壓力。加之我國貨物貿易繼續保持較大順差,人民幣實際有效匯率相對于全球多種貨幣表現較強,與全球步調偏離。

因此,我國根據市場發展的需要,主動完善人民幣匯率中間價報價要素與重點,及時防控外圍壓力,這凸顯我國人民幣國際化能力的提高。

中國新聞周刊:這次人民幣貶值和提升出口競爭力是否有緊密的內在聯系?

譚雅玲:目前看來沒有必然的關聯。

一方面是我國外貿并非只是受到匯率問題的沖擊,還包括貿易結構與質量的嚴重問題,低質量、低素質、低效率、低水平,這是我國貿易自1997年亞洲金融危機至今并未有效解決的重要問題。

另一方面是時機不當,配套工作沒有做好。貿易企業做貿易的減少了,有些外貿企業打著貿易的招牌、執照,干的卻是金融,投機套利對沖。所以貨幣貶值并沒有真正促進貿易。

但從政策初衷看,剛剛發布的外貿數據的嚴重萎縮是刺激這一政策的重要誘因。但實際操作和準備不足。沒有政策重點扶持,沒有企業轉變為實體經濟為主,匯率工具并不能產生經濟效益,更難以提升出口競爭力。伴隨人民幣升值的海外市場已經被其他國家和地區分割分享,我們的份額已經嚴重下降。

此次人民幣貶值最重要的原因在于經濟背景的需要。尤其是上周末中國外貿數據的發布十分令人揪心。外貿的不景氣不僅拖累經濟,也使得貨幣價格的變動十分緊張甚至出現恐慌。

外貿是我國經濟的支撐,除了促進貿易便利化、加快通關速度等外貿政策外,我國更需要在人民幣匯率和出口退稅等方面有所作為,以匯率保障外貿的政策勢在必行。

中國新聞周刊:這次人民幣貶值是階段性的,還是趨勢性的?

譚雅玲:第一是階段性,匯率與任何價格運行曲線波動一樣,有上有下;

第二是趨勢性,這與第一點相同,趨勢是震蕩,即有漲有跌,未來人民幣趨勢是震蕩中貶值為主,升值有限。

尤其值得注意的是此輪人民幣貶值已經脫離與美元的關聯,獨立走勢的特性十分突出,美元升值沒有帶動人民幣貶值,美元貶值也未刺激人民幣升值。

人民幣個性背離經濟是嚴重的教訓。我們必須修復與調整,使匯率適合自己實體經濟的發展,而非簡單的投機需要。

人民幣貶值反應過度已經十分嚴重

中國新聞周刊:人民幣貶值對于資本市場可能會產生什么影響?

譚雅玲:人民幣升值并未帶動資本市場,人民幣貶值也未連帶資本市場,這是我們已經走過來的經歷。此時將人民幣貶值與資本市場鏈接并不適宜。

因為中國經濟結構與市場配置的缺位明顯,即實體經濟競爭力不足股市卻高漲瘋狂。市場配置并沒有人民幣的定價權與報價權,人民幣與資本市場難有互動與互利,反之相互負效應影響的現象很嚴重。

股市暴跌在先,人民幣貶值對其沖擊或有限。

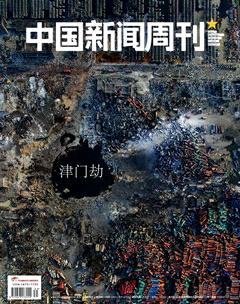

攝影/Philippe Lopez

中國新聞周刊:人民幣貶值會不會引發資本外流的可能性,對于國內經濟造成不利?

譚雅玲:這種評論的盲點在于拿一個短期價格評論一個長期投向,兩者不對等。資本外流有價格因素,那是一個參數,核心在于宏觀經濟指標與環境變化。外資撤離的關鍵是發展現狀與前景,并非是一個價格走向的動因。

國內經濟本身在于經濟太冷金融太熱,沒有創造新的增長點與新的利潤回報,外資發展的優良環境不足。

中國新聞周刊:這次人民幣貶值是否可能會觸發過度反應?

譚雅玲:目前人民幣貶值反應過度已經十分嚴重。

一方面是貶值的時機不當。因為政策宗旨與目標清晰明確,但政策實施的環節與結構并未有效支持。也就是說,更多外貿企業干的已經不是外貿本身的工作與主業,反之是一種急功近利的投機套利與對沖補損。因此我們今年的政策工具無法發揮訴求最大化和風險最小化的結果,鋪墊與配套不足是其中的重要問題。

另一方面,由于投機因素過重,貨幣貶值加劇了恐慌心理。排隊購匯的風潮反映出定力不足、盲從性很大,人為因素的緊張不利于價格正常調整。

中國新聞周刊:也有人擔心人民幣貶值會引發競爭性貶值,引發全球資本動蕩,你如何評價?

譚雅玲:這與人民幣的地位有很大關系,輿論過度過高的評估會加大市場預期。其實人民幣影響并沒有那么大,人民幣只是本幣形式,并沒有輿論夸張的那么大影響力。

尤其是當下與美元掛鉤的局面凸顯,美元走向的影響才是根本,我們不能為人民幣打造不必要和脫離事實的論據,這或許是熱錢看重中國市場的關鍵所在。只有漏洞嚴重,投機才有機會,才會導致熱錢涌入,并非是市場更有魅力了。加之亞洲與新興市場貨幣貶值在先,我們貶值在后,先后順序很明顯,理清事實很有必要。

金融改革過于注重形式的國際接軌

中國新聞周刊:新匯改十年來,你如何評價匯率形成機制的市場化改革進程?

譚雅玲:可以說匯改10年成績進步顯著,主要表現在更為重視和關注價格以及金融業,尤其是積極推進改革開放效果突出。

但值得思考的是,我們的匯改是為了什么?改變了什么?配套對策是什么?10年過去了,我們只看到人民幣兌美元的匯率價格在不斷長時間直線升值,隨即短期貶值,8年升值36%,不到兩年貶值3%~5%。最重要的是,人民幣匯率的這種價格走勢是因外部因素起作用,而非出于內部需要。我們并不清楚人民幣匯率價格方向以及匯率的訴求需要。

人民幣預期高漲的這種預期心理,加上輿論炒作,刺激并扭曲著匯改的發展規律和市場配置。市場基礎條件不足甚至跨越式的發展,使得我們的匯率改革缺少根基、效率、專業和經驗,尤其是缺少戰略。

僅從金融規律和經驗角度看,利率自由化和市場化是匯率自由化浮動的前提。而我們卻先走利率市場化的道路,走不通又回到匯率;匯率又不行,再論證利率,至今利率市場化遙遙無期。匯率市場化是一紙空文,制度訴求和目標始終沒能實現。

中國的金融改革過于注重形式的國際接軌嚴重忽略精神、文化、專業、技術和品質的對接,形似神不似的面子工程使我們的經濟利益和金融利潤受損,這不利于我國經濟持續和長遠的發展。

中國新聞周刊:對于未來的匯改舉措,你有哪些建議?

譚雅玲:我建議從三個層面抓緊匯率改革的配套對策。

第一個短期對策的緊迫性在于打消人民幣加速貶值的預期:我們應該用有效手段形成全民的抵制和批判人民幣單邊論,無論升值或貶值只是階段,并且是一種常態曲線,扭轉人民幣升值只講好處不講壞處的偏頗,扭轉人民幣貶值加劇拋售的風潮,形成人民幣匯率自主主見。

我個人認為,我國人民幣匯率應該采取主動調整對策,尤其是選擇時機采取人民幣貶值策略,一方面保護自己企業和產業國際競爭力,另一方面消除市場規律囤積的風險壓力,主動打消人民幣升值或貶值的預期,扭轉人民幣單邊論證誤區。

第二個短期政策的迫切性在于加快健全人民幣匯率制度的內容:我國決策監管機構應盡快設計和規劃人民幣參考一攬子貨幣的模式和權重,使人民幣價格參數有參照指標可循。我們應該用市場配置減少單一盯住美元因素,多元化組合將有利于我們的效率和規避風險。

第三個短期措施的是加強人民幣匯率專業化和技術性的教育和普及:中國應重視鋪墊和開辟市場多元化理念、技術和輿論。