顱內動脈瘤血管內治療臨床研究

袁喬紅+++毛勝

[摘要] 目的 分析顱內動脈瘤血管內治療有效性、安全性、適應性。 方法 以神經外科收治并采用血管內介入技術治療動脈瘤患者為研究對象,調取病歷資料進行分析。結果 共納入患者344例,年齡19~89歲,部分有高血壓、糖尿病等合并癥;Hunt-Hess分級:0級55例,Ⅳ-Ⅴ級28例;動脈瘤大小2~29 cm;致密栓塞170例、部分栓塞72例;動脈瘤破裂11例,術中血栓形成20例,器械所致不良事件12例;短期死亡率4.94%,0~2分76.45%;隨訪時間1個月~3年,隨訪時間≥5個月者288例,其中穩定212例,隨訪時間≥12個月者241例,預后不佳15例,死亡6例;預后不佳與死亡患者Hunt-Hess等級、瘤體大小與預后較好患者差異有統計學意義(P<0.05)。結論 血管內治療適用于各年齡段、絕大多數顱內動脈瘤患者治療,短期預后、長遠預后均較好,死亡患者多為病情較重、出現破裂者。

[關鍵詞] 顱內動脈瘤;血管內治療;介入治療;療效;影響因素

[中圖分類號] R59 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-0742(2015)03(b)-0062-02

顱內動脈瘤是常見的腦血管病之一,普通人群發病率約為3.6%~6.0%,僅次于腦血栓、腦出血,顱內動脈瘤破裂率約為1%~2%,具有較高的致殘率、致死率,死亡例約占腦血管病總死亡例22%~25%,動脈瘤破裂是引起蛛網膜下腔出血的首要原因,動脈瘤破裂未及時救治2年內死亡率高達80%,蛛網膜下腔出血24 h內死亡率高達41.7%,7 d內死亡率達75%,存活患者普遍伴有不同程度功能障礙,嚴重影響患者生命質量,給家庭、社會帶來沉重的負擔[1]。血管內治療是目前治療顱內動脈瘤主要方法,經證實有助于降低患者復發率、致殘率、死亡率,延長患者生存時間。但在實際臨床工作中,不同患者獲益存在較大差異,該次研究就該院2005年1月—2013年1月期間既往血管內治療顱內動脈瘤情況進行分析,評價治療安全性、適用性、有效性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以某院神經外科收治的血管內治療顱內動脈瘤患者為研究對象。納入標準:①經CT/MRI等影像學檢查確診;②行血管內治療,如支架或球囊輔助彈簧圈栓塞術;③初次發病,入院前未進行血管病手術治療;④臨床資料完整。

1.2 方法

調取患者病歷資料,包括診斷情況、影像學資料、門診隨訪資料,若有聯系方式,逐一聯系,獲得數據主要包括:基本情況如性別、年齡、合并癥、血管病變、顱內血管評估情況;臨床表現:發病至送院時間、癥狀、基本資料、體征、Hunt-Hess分級(0-Ⅴ級);診斷與治療情況:影像學評估結果(動脈瘤大小、部位、動脈瘤頸大小)、治療方案(時間、材料、方案)、手術情況(破裂、血栓形成、器械傷害等);預后:改良Rankin,0~6分,0分表示無任何不適癥狀,6分表示死亡。

1.3 統計方法

以SPSS18.0軟件包處理所獲數據資料,以(x±s)表示計量資料,采用t檢驗,以n(%)表示計數資料,采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 一般情況

共納入患者344例,其中男155例,女189例,年齡19~89歲,評價(51.0±8.2)歲。合并癥:高血壓61例,糖尿病29例,顱內動脈粥樣硬化30例;病情嚴重程度分級Hunt-Hess分級:0級55例,Ⅰ~Ⅲ級261例,Ⅳ~Ⅴ級28例。動脈瘤分布:頸內動脈120例,大腦前動脈123例,大腦中動脈55例,椎基底動脈46例;動脈瘤大小:2~29 cm,其中微小型29例、小型255例、大型/巨大型60例。治療:單純彈簧圈栓塞271例,支架輔助彈簧圈栓塞48例,其它25例。治療效果:①術中即刻栓塞結果,致密栓塞170例、瘤頸殘留102例、部分栓塞72例;②術中不良事件:動脈瘤破裂11例,其中Ⅳ~Ⅴ級3例,0級1例,Ⅰ~Ⅲ級7例,死亡3例均為Ⅳ~Ⅴ級患者,直接致殘5例;術中血栓形成20例,其中0級2例,Ⅰ~Ⅲ級15例,Ⅳ~Ⅴ級3例,其中直接致殘4例,未見死亡者;器械所致不良事件:共發生12例,其中彈簧圈突出4例、彈簧圈逃離4例、穿刺損傷2例、動脈夾層形成2例。

2.2 預后

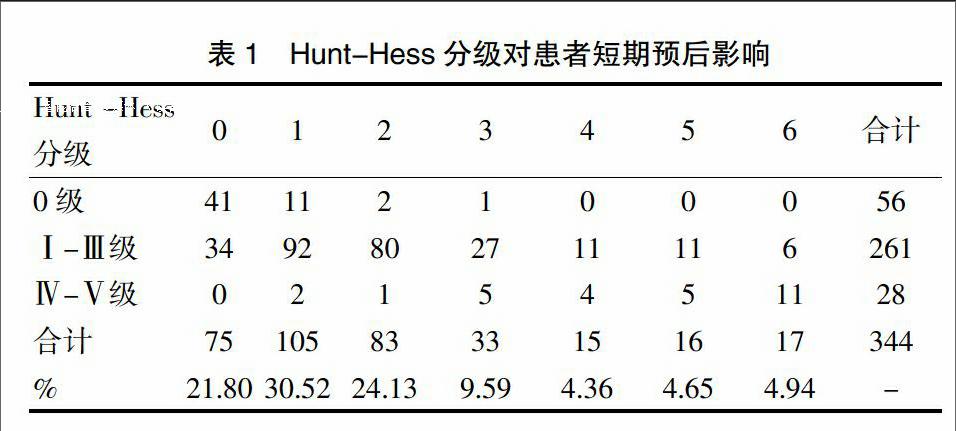

2.2.1 短期預后 不同Hunt-Hess分級差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2.2 長遠期預后 隨訪時間1個月~3年,平均(18±5)個月。隨訪時間≥5個月者288例,其中穩定212例,血栓形成26例,再通30例。隨訪時間≥12個月者241例,預后較好者220例,預后不佳15例,死亡6例。預后不佳與死亡患者:Hunt-Hess等級,0級1例、Ⅰ~Ⅲ級19例、Ⅳ~Ⅴ級1例;有合并癥22例;瘤體直徑大小5~17 cm,平均(7.1±4.0)cm;治療效果:瘤頸殘留10例,部分栓塞3例,與預后較好者,差異無統計學意義(P>0.05);術中有血栓形成2例;器械所致不良事件1例,與預后較好者相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

顱內動脈瘤重癥患者短期預后、長遠預后均較差,短期預后還可直接影響長遠預后,故早期正確診斷與積極治療有助于延長顱內動脈瘤生存幾率,降低復發風險[2]。該次研究納入患者,均經詳細的術前影像學檢查,瘤體大小、分布部位、類型等均獲得明確診斷,為治療奠定了基礎。既往顱內動脈瘤常采用開顱夾閉術治療,但手術存在諸多局限性,適應證狹窄,圍手術期動脈瘤破裂風險較高[3]。

血管內治療幾乎適用于絕大多數顱內動脈瘤,該次研究也證實了這一點,患者年齡、瘤體大小與分布跨度廣,有合并癥者比重較高,術中動脈瘤破裂緊為3.20%(11/344),遠低于動脈夾閉術10%~30%[4],考慮到動脈瘤破裂是致患者死亡、長遠預后不佳的關鍵因素(動脈瘤破裂死亡11例,短期預后死亡17例)血管內治療優勢明顯。endprint

關于血管瘤破裂因素研究較多,血管瘤大小、分布與類型與破裂顯著相關,囊狀動脈瘤易破裂出血,情緒激動、劇烈活動也可能誘使動脈瘤破裂,此類患者送院時多有嘔吐、意識障礙等癥狀表現,瘤體脆性增強,開展介入治療應慎重[5]。目前關于顱內動脈瘤血管內治療主要爭論集中在Ⅳ、Ⅴ類重癥治療,考慮到此類患者耐受差,死亡率、致殘率較高,多考慮保守治療,密切觀察病情,若有轉機再行血管介入治療[5]。該組Ⅳ、Ⅴ級患者死亡率高達39.29%,致殘率高達60%。顱內動脈瘤死亡集中在發病內1個月,遠期死亡率相對較低,該次研究中隨訪時間≥12個月者死亡率為2.49%,預后較好者高達241例,預后較好者91.29%,提示血管內治療對患者長遠影響較小。關于血管內治療顱內動脈瘤長遠預后影響因素研究較多,相關因素主要包括年齡、短期預后、合并癥情況等,死亡多與顱內動脈瘤無直接相關[6]。

綜上所述,除有出血傾向、破裂風險較高、細小血管、復雜類型、合并顱內血腫等類型外,血管內治療適用于顱內動脈瘤患者患者,療效較好,近期預后不佳者多為術中發生破裂、病情較重者,長遠預后與患者身體健康狀態、年齡、合并癥等情況有關;應嚴格篩選適應證、禁忌癥,積極預防破裂,做好術后短期隨訪。

[參考文獻]

[1] 黃英文.顱內動脈瘤血管內介入治療的臨床研究[J].深圳中西醫結合雜志,2014,24(3):17-18.

[2] 李治綱,周東,舒航,等.顱內動脈瘤的血管內治療[J].中國微侵襲神經外科雜志,2009,14(7):305-306.

[3] 付鋒,楊杰,王娜.血管內介入和手術夾閉治療顱內動脈瘤患者預后及相關因素分析[J].疑難病雜志,2014,13(9):904-906.

[4] 吳京,吳中學,劉愛華,等.顱內動脈瘤栓塞治療后復發的影響因素分析[J].臨床神經外科雜志,2014,11(5):391-393.

[5] 王芫,李鐵男,黃山,等.破裂顱內動脈瘤的急診治療[J].中國社區醫師,2014,30(22):24-25.

[6] 范士春,王勇,遲硯軍,等.顱內動脈瘤栓塞的臨床分析[J].現代生物醫學進展,2014,14(8):1497-1498.

(收稿日期:2014-12-18)endprint