分泌性中耳炎患者的臨床分析

仇寶琴

[摘要] 目的 探討分泌性中耳炎患者治療臨床療效分析。方法 隨機選擇2012年8月—2014年8月該院收治的200例分泌性中耳炎患者,將所有患者分為兩組,一組為研究組,另外一組為對照組,每組患者100例,采用不同的方法進行治療。研究組患者采用鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療,對照組患者采用常規方法進行治療,對比兩組患者的臨床療效。結果 經過治療之后,所有患者的病情均得到一定的改善,研究組患者更為顯著,研究組100例患者中,有94.00%的患者病情得到改善,對照組則有78.00%的患者病情得到改善,研究組總有效率明顯高于對照組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 對分泌性中耳炎患者給予鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療,可有效改善患者的病情,提高臨床療效,值得在醫學界中推廣使用。

[關鍵詞] 分泌性中耳炎;鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注

[中圖分類號] R59 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-0742(2015)03(b)-0085-02

近年來,由于分泌性中耳炎到醫院接受治療的患者人數不斷增多,該病的高發人群為兒童,兒童患上此病后,若是沒有得到及時的治療,則可能造成耳聾,對兒童的語言能力發育造成不良影響,不得不給予高度關注。目前,臨床治療分泌性中耳炎的方法比較多,鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療是較為理想的一種治療方法,臨床上適用患者較多。該研究對2012年8月—2014年8月該院收治的200例分泌性中耳炎患者治療情況進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機選擇2012年8月—2014年8月該院收治的200例分泌性中耳炎患者為研究對象,患者到醫院就診,經檢查,均確診為分泌性中耳炎。將所有患者分為研究組與對照組兩組患者,每組均為100例。研究組100例患者,年齡3~70歲,平均(50.78±10.46)歲,病程5 d~20年,平均(10.78±8.84)年,對照組100例患者,年齡4~70歲,平均(50.92±10.72)歲,病程6 d~20年,平均(10.58±8.92)年。患者均存在不同程度的耳堵悶感、耳鳴、聽力下降等癥狀,檢查時發現患者鼓膜均完整,顏色為淡黃色、橙紅色等。研究組與對照組患者在年齡、病程等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

研究組患者采用鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療,即使用適量的抗生素、稀化黏素類藥物口服治療,采用曲氨奈德噴鼻劑噴鼻部,并將適量的麻黃素滴到患者的鼻內,同時采用地塞米松、糜蛋白酶,通過注射的方式將其注射到鼓室當中。注射時,患者保持側坐位姿勢,控制好注射的速度,患耳耳廓、外耳道部位,均一一做消毒處理,鼓膜表面部位,需要使用丁利多卡因藥物貼敷,大約10 min左右麻醉效果生效[1]。麻醉起效后,進行穿刺工作,采用7號針頭從患者鼓膜前下部刺入鼓室內,將鼓室內的積液通過注射器徹底吸出,完成積液吸出工作之后,將針頭拔出。然后使用橄欖頭填塞外耳道,采用吸引器把鼓室中的積液洗出,在積液清洗過程中,注意觀察積液中是否有鮮血,若是有鮮血則停吸引,若無鮮血重復清理耳道,將地塞米松與糜蛋白酶注射到中耳內,指導患者將頭部向后微仰,保持45°側斜的姿勢[2]。用藥為2 d1次,1個療程為10 d,在患者用藥的過程中,嚴密觀察患者是否有中耳感染。完成治療之后的3個月做回訪調查工作,掌握患者的病情康復情況。對照組患者采用常規治療方法治療,即口服抗生素、稀化黏素類藥物,鼻部外用曲氨奈德噴鼻劑或麻黃素滴鼻液的同時行鼓膜穿刺。治療前對患者的鼓膜表面進行麻醉處理,所采用的麻醉劑為利多卡因,然后使用碘伏消毒,再將注射器與7號針頭相互連接,在鼓膜前下部刺入鼓室內,將鼓室內的積液通過注射器徹底吸出,必要時1周重復穿刺。對比分析兩組患者的治療情況[3]。

1.3 療效評定標準

分泌性中耳炎患者治療,臨床療效評定分為顯效、有效以及無效3種。顯效指的是患者的聽力完全得以恢復,耳悶、耳鳴等臨床癥狀均消失,經過檢查發現鼓膜顏色已恢復正常狀態,聲阻抗圖為A型;有效指得是患者的聽力得到一定的提高,依然存在輕微的耳悶、耳鳴等現象,鼓膜顏色逐漸康復,聲阻抗圖為C型;無效指的是經過治療之后患者的聽力沒有得到任何的提高,臨床癥狀沒有消失甚至更加顯著,檢查鼓膜發現鼓膜為內陷形態,聲阻抗圖為B型。總有效率(%)=(顯效+有效)÷總例數×100%[4]。

1.4 統計方法

該研究使用統計學軟件SPSS 17.0對所有數據進行分析和處理,進行統計學分析,計量資料用(x±s)表示,組間比較采用成組設計的t檢驗,兩組療效比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

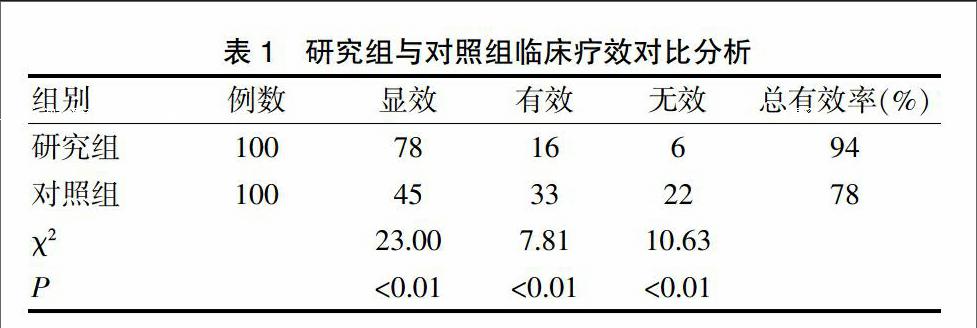

經過治療之后,研究組與對照組患者的病情均得到一定的改善,研究組有高達94%的患者,病情得以改善,對照組有78%的患者,病情得到改善,兩組相對比,研究組患者總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),如表1。

3 討論

3.1 分泌性中耳炎分析

分泌性中耳炎是臨床上常見的一種疾病,當患上此病后,患者的鼓室內會出現積液,并且誘發傳導性耳聾,對于兒童,若不及時治療,會對兒童的生長發育造成不良影響。該病多發季節在冬季與春季這兩個季節,兒童為該病的高發人群,兒童抵抗力較弱,配合較差,在治療上具有一定的難度。目前,臨床上對分泌性中耳炎進行了深入的研究,發現造成分泌性中耳炎的主要原因是病毒、細菌,細菌對中耳黏膜組織進行攻擊,致使中耳黏膜結締結構的厚度明顯增加,細胞的密度、毛細血管的通透性以及腺體等,都發生異常[5]。此情況下,黏膜運轉系統受到不良性影響,導致中耳出現積液,處理積液是治療分泌性中耳炎的關鍵,目前,臨床治療分泌性中耳炎的方法較多,鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療,臨床效果理想得到人們的廣泛認可。endprint

認為咽鼓管功能障礙、中耳局部感染和變態反應為分泌性中耳炎的主要病因。

3.2 鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療分析

隨著我國醫學技術的快速發展,在治療分泌性中耳炎中取得了新的突破,臨床上可采用三種方式展開治療工作,一個是手術治療,一個是藥物治療,還有一個是咽鼓管吹張治療,治療前,根據患者的實際情況,選擇適合的治療方案進行治療[6]。采用藥物治療時,通常使用的藥物是糖皮質激素、抗生素以及抗病毒藥物進行治療,手術治療的方式較多,有鼓膜切開術、通氣管植入術以及鼓膜穿刺術等。該研究治療所采用的是鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療的方法,該方法治療目的就是將中耳中的積液排除,并使用藥物進行消炎,促進黏膜纖毛運動,使鼓室通氣,達到治本的目的。該方法進行鼓膜穿刺,通過負壓吸引把中耳中存在的積液完全清除,積液減少之后,中耳中存在的細菌、病毒等也會減少,避免積液累積誘發炎癥[7]。將積液清理之后,將地塞米松、糜蛋白酶采用注射器將其注入到中耳內,這兩種藥物對毛細血管具有收縮作用,抑制炎癥介質的產生,達到修復中耳黏膜的作用,從而促進康復。與其他治療方法相對比,鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療對患者不造成炎癥的創傷,并且治療中出現不良反應幾率低,患者可以在短時間里恢復,減少醫療費用,具有安全、經濟,臨床療效理想等優點,得到人們的廣泛認可。

3.3 研究結果分析

該研究對2012年8月—2014年8月該院收治的200例分泌性中耳炎患者治療情況進行分析,研究組與對照組患者分別采用鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療與常規方法治療,兩組患者病情均得到一定的改善,研究組患者中有78顯效、16例有效、6例無效,總有效率為94%,對照組100例患者中,有45例顯效、33例有效以及22例無效,總有效率為78%,研究組總有效率明顯高于對照組,差異存在統計學意義(P<0.05)。李培鑫在《40例分泌性中耳炎患者臨床研究》中指出,采用鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療分泌性中耳炎,臨床療效理想,患者出現并發癥幾率低,安全可靠;李超文在《分泌性中耳炎的臨床治療效果分析》一文中提出,鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療分泌性中耳炎具有安全、可操作性強等特點,是理想的治療方法[8]。可見,與該研究的結論相符,該研究結論成立,給予分泌性中耳炎患者鼓膜穿刺術后負壓吸引并行藥物灌注治療,促進患者康復,值得在醫學界中推廣使用。

[參考文獻]

[1] 陸偉明.120例分泌性中耳炎患者的臨床治療效果分析[J].中國現代醫生,2013,49(8):59-60.

[2] 蹇華,任向麗.耳內鏡下HSM-YAGⅢ脈沖激光治療慢性分泌性中耳炎的體會[J].中國醫藥導報,2010,9(19):100-112.

[3] 劉建設兒童分泌性中耳炎鼓室置換術52例臨床療效分析[J].當代醫學,2013,19(l):59-60.

[4] 胡億文,張世平,曹磊.手術治療與常規治療相比對兒童分泌性中耳炎的臨床療效觀察[J].中國醫藥導報,2010,9(9):166-167.

[5] 張俊杰,張亞路,何平,等. 鼓室置管術及相關處理治療慢性分泌性中耳炎 50 例[J]. 中國耳鼻咽喉顱底外科雜志,2008,9(1):40-41.

[6] 何際全. 100例分泌性中耳炎患者的臨床治療效果分析[J].中國當代醫藥,2010,17(2):165-166.

[7] 劉世英,汪吉寶,余青松,等. 分泌性中耳炎致鼓膜穿孔.愈合反復發作8例報告[J]. 臨床耳鼻喉科雜志,2012,10(1):31-32.

[8] 崔佳菲.50例分泌性中耳炎臨床治療與預防探討[J].中國現代藥物應用,2010,3(22):83-84.

(收稿日期:2014-12-13)endprint