體重指數(shù)升高增加高血壓前期發(fā)病風(fēng)險

丁亞楠+++劉恒亮+++韓文杰

[摘要] 目的 分析體重指數(shù)增加和高血壓前期的相關(guān)因素。方法 從鄭州市6個社區(qū)18歲以上成人共4800例社區(qū)居民進行流行病學(xué)調(diào)查。通過問卷調(diào)查、體格檢查、血壓測量、身高、體重等記錄居民的基線情況。根據(jù)中國肥胖工作組的公式計算體重指數(shù)(BMI)。結(jié)果 高血壓前期BMI增加,與正常血壓者相比較,P<0.001;隨著BMI的增加,高血壓前期的發(fā)生率也增加,P<0.001。結(jié)論 高血壓前期和肥胖密切相關(guān),體重指數(shù)升高增加高血壓前期的發(fā)病風(fēng)險。

[關(guān)鍵詞] 高血壓前期;肥胖;體重指數(shù);橫斷面研究

[中圖分類號] R544.1 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 1674-0742(2015)03(b)-0105-03

高血壓是世界上公認的健康問題,它能夠引發(fā)心血管疾病、腎臟衰竭和視力損害的多種疾病[1]。研究認為,健康血壓和有害血壓之間并沒有一個明顯的界線[2]。然而,第7個國際高血壓預(yù)防、檢測、評估和治療委員會報告提出了高血壓狀態(tài)的新名詞"高血壓前期",18歲以上成人收縮壓120~139 mmHg,舒張壓80~89 mmHg定義為高血壓前期[3]。高血壓前期常常4年內(nèi)進展為高血壓[4]。根據(jù)中國肥胖工作組關(guān)于體重指數(shù)(body mass index, BMI)的建議,BMI18.5~23.9為正常,24.0~27.9為超重,大于等于28.0為肥胖。肥胖和高血壓的研究報道較多,但是尚缺乏社區(qū)居民中BMI和高血壓前期的相關(guān)性研究[5]。為此,我們做了本次研究,來探索BMI和高血壓前期之間的關(guān)系,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2011年10月—2012年10月,鄭州開展了社區(qū)居民問卷調(diào)查。在資料收集之前,所有參與者給與知情同意書。文化程度低無法獨自完成調(diào)查者則給其讀出知情同意書內(nèi)容,拇指按手印。鄭州人民醫(yī)院倫理委員會通過了此次研究。采用隨機分層抽樣的方法來篩選社區(qū)居民。首先篩選3個區(qū),再從每個區(qū)中篩選出3個社區(qū)。所納入的社區(qū)居民必須在鄭州居住至少5年。采用這種方法,共從4800例居民中納入4065例進行流行病學(xué)調(diào)查,問卷應(yīng)答率為84.6%。

1.2 調(diào)查方法

該研究查閱大量參考文獻,自行擬定調(diào)查問卷,采用隨機分層抽樣方法,共從4 800例居民中納入4 065例進行流行病學(xué)調(diào)查,問卷應(yīng)答率為84.6%。所有參與者在受訓(xùn)良好的調(diào)查人員指導(dǎo)下正確填寫問卷調(diào)查。問卷調(diào)查包括年齡、性別、個人史、家族史,是否患有糖尿病、高血壓、心血管疾病,受教育程度(小學(xué)、初中、高中、大學(xué)及以上),是否抽煙,抽煙史,是否飲酒(每周大于5次、1~4次/周、1次/周、不飲酒),體育鍛煉(60 min/d、30~60 min/d、每天小于30 min、不體育鍛煉),身高、體重。歐姆龍電子血壓計測量上肢肱動脈血壓,患者安靜5 min后測量血壓,間斷半小時測量一次,共3次,取平均值。

1.3 診斷標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)JNC7標(biāo)準(zhǔn)的定義來對正常血壓、高血壓前期、高血壓進行分級。收縮壓小于120 mmHg,舒張壓小于80 mmHg被定義為正常血壓,收縮壓120~139 mmHg,舒張壓80~89 mmHg被定義為高血壓前期,收縮壓大于等于140 mmHg,舒張壓大于等于90 mmHg被定義為高血壓,使用降壓藥物者也為高血壓。家族高血壓病史指的是至少單親患有高血壓。

根據(jù)中國肥胖工作組的建議,BMI=Weight(kg) / Height2(m2),BMI18.5~23.9為正常,24.0~27.9為超重,大于等于28.0為肥胖。

1.4 統(tǒng)計方法

數(shù)據(jù)統(tǒng)計采用SPSS 13.0軟件,根據(jù)血壓(正常血壓和高血壓前期)進行統(tǒng)計學(xué)分析,連續(xù)性變量用均值±標(biāo)準(zhǔn)差(x±s)表示,等級資料用百分比表示,多組間率的比較采用χ2檢驗,連續(xù)性變量用雙尾非配對t檢驗,方差不齊時用Welch's方法。P值小于0.05認為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 本調(diào)查患者高血壓前期及其高血壓患病率情況

4065例參與者完成了問卷調(diào)查,42.6%為男性,男性平均年齡為(46.14±13.81),女性平均年齡(45.07±13.31)。其中,1836例具有正常血壓,1233例為高血壓前期,996例為高血壓。高血壓前期的患病率為30.3%,高血壓為24.5%,3組患者一般資料比較差異無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

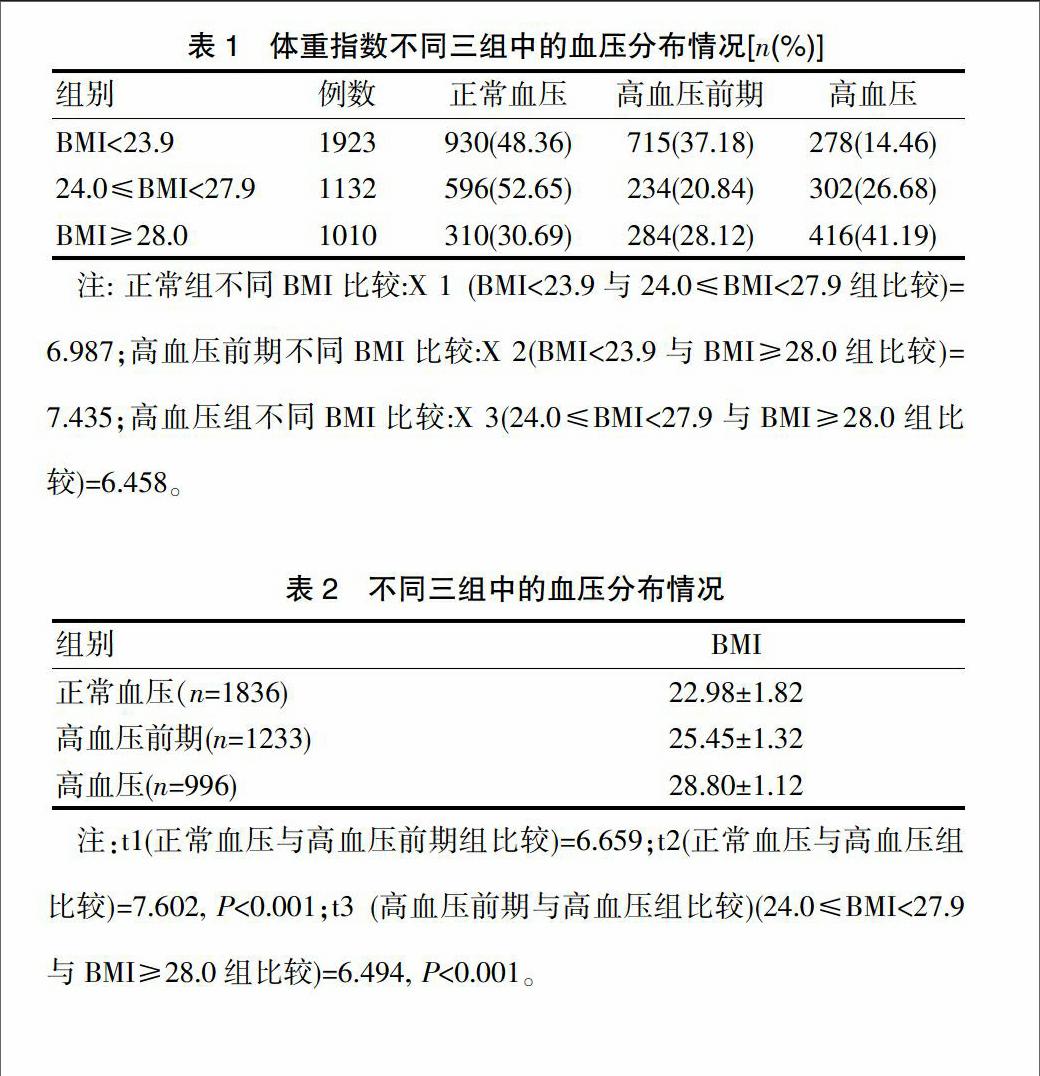

2.2 體重指數(shù)不同三組中的血壓分布情況比較

在BMI<23.9、24.0≤BMI<27.9和BMI≥28.0三組中,高血壓前期和高血壓的患病率顯著不同(表1)。在BMI<23.9組中,正常血壓者占48.36%,高血壓前期占37.18%,高血壓占14.46%;在24.0≤BMI<27.9組中,正常血壓者占52.65%,高血壓前期占20.84%,高血壓占26.68%;在BMI≥28.0組中,正常血壓者占30.69%,高血壓前期占28.12%,高血壓占41.19%。卡方檢驗表明,隨著BMI的增加,正常血壓者的百分比逐漸減少,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.001;隨著BMI的增加,高血壓前期的發(fā)生率逐漸增加,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.001;隨著BMI的增加,高血壓的發(fā)生率先增加后降低,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.001。

2.3 體重指數(shù)不同三組中的血壓分布情況

對不同血壓水平的BMI進行分析,三組血壓情況如正常血壓組、高血壓前期組和高血壓組中的BMI異顯著(表2)。兩組比較t檢驗表明:正常血壓組和高血壓前期組,高血壓前期組和高血壓組,正常血壓組和高血壓組,三組中的任兩組組間比較均差異均具有顯著性,P<0.001。高血壓前期組BMI顯著高于正常血壓組,高血壓組BMI顯著高于高血壓前期組和正常血壓組。endprint

3 討論

結(jié)果顯示,隨著BMI的增加,正常血壓者的百分比逐漸減少,高血壓前期的發(fā)生率逐漸增加,高血壓的發(fā)生率先增加后降低,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,P<0.001。隨著BMI的增加,血壓增加顯著。超重、肥胖是高血壓前期的重要危險因素。年輕人冠狀動脈危險發(fā)展研究組的研究表明,15年中6次檢查具有穩(wěn)定BMI(波動于基線水平2Kg/m2)的年輕人,收縮壓或者舒張壓不具有顯著性變化,然而那些BMI高于基線水平2Kg/m2的年輕人,其血壓顯著增加。根據(jù)報道,肥胖,特別是腹型肥胖,也是心血管疾病的主要危險因素[6-7]。高血壓前期BMI為(25.45±1.32)kg/m2,正常血壓BMI為(22.98±1.82)kg/m2,高血壓BMI為(28.80±1.12)kg/m2, 高血壓前期組BMI顯著高于正常血壓組,高血壓組BMI顯著高于高血壓前期組和正常血壓組這與以往相關(guān)研究結(jié)果一致[8]。究其原因可能與以下因素有關(guān):在肥胖者,血漿腎素活性、血管緊張素原、血管緊張素Ⅱ和醛固酮值顯著增加。脂肪組織能夠產(chǎn)生血管緊張素原,特別是腹內(nèi)脂肪細胞能夠產(chǎn)生血管緊張素Ⅱ和醛固酮,從而激活腎素-血管緊張素-醛固酮系統(tǒng)。肥胖早期,鈉潴留導(dǎo)致腎小管重吸收鈉增加。細胞外體液增加,腎血流裝置重置為高血壓狀態(tài),因容量負荷增加而形成了一個高血壓模型。總所周知,肥胖者增加交感神經(jīng)系統(tǒng)活性,腎臟局部具有超反應(yīng)性。高的腎臟交感神經(jīng)系統(tǒng)活動能夠?qū)е骡c潴留和異常腎小球血流動力學(xué),從而升高血壓。因此,交感神經(jīng)系統(tǒng)活動在肥胖者高血壓發(fā)病中起重要的病理作用[8]。通常中心性肥胖的特點是高胰島素血癥和胰島素抵抗。胰島素在飲食攝取和交感神經(jīng)系統(tǒng)活性的聯(lián)系中是一個重要信號,通過兩種病理途徑來升高血壓:直接刺激腎臟鈉重吸收;交感神經(jīng)刺激心臟、血管和腎臟。然而,肥胖導(dǎo)致高血壓的機制仍有待于進一步研究闡明。

綜上所述,高血壓前期和肥胖密切相關(guān),體重指數(shù)升高增加高血壓前期的發(fā)病風(fēng)險。

[參考文獻]

[1] 趙久華,崔玲,楊陽,等. 高血壓患者隨訪效果的影響因素的分析[J].中華疾病控制雜志,2014,18(3):204-208.

[2] 吳壽嶺,張子強,宋勝斌,等. 高血壓前期人群血壓轉(zhuǎn)歸及其影響因素[J].中華心血管病雜志,2014,18(3):204-208.

[3] 王志軍,周健芝,張放,等. 2型糖尿病合并正常高值血壓的危險因素分析及隨訪研究[J].中華心血管病雜志,2014(20):2317-2320.

[4] 徐偉強,李國峰,劉云婷.老年高血壓患者的動態(tài)脈壓與冠心病并發(fā)癥及頸動脈粥樣硬化的關(guān)系[J].中華心血管病雜志,2014(20):2317-2320.

[5] 左小霞,王晶,張曄. 兒童青少年肥胖伴原發(fā)性高血壓營養(yǎng)干預(yù)的研究[J].重慶醫(yī)科大學(xué)學(xué)報,2012,37(2):177-178.

[6] 郭鵬. 高血壓人群BMI及年齡與高血壓共病關(guān)系的研究[J].中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2014(8):1026-1027.

[7] 皮林,趙欣,楊菊,等. 高血壓社區(qū)-醫(yī)院分級管理效果及其影響因素分析[J].中國醫(yī)刊,2014,49(3):24-27.

[8] 汪志良,王慧,徐光錚,等. 社區(qū)門診高血壓診療和路徑管理研究[J].中國衛(wèi)生資源,2012,15(3):,187-189.

(收稿日期:2014-12-05)endprint