北海公園內的大西天與小西天(上)

張田

北海公園北門正對著北京最美的后花園——什剎海,因此這個門也就成了游人出入最多的大門之一。就在離這個門不遠的文物研究所里,人們總能看到一座保存完好、高大雄偉的琉璃閣。這座琉璃閣其實就是北海公園內“大西天”景觀中的一處建筑,但因歷史原因,它現身處于國家機構之內,正因如此很少有人看過它的全貌,了解它的歷史。筆者通過查閱歷史文獻,對它及它所在的大西天的前生今世有了一定了解,下面我就來講講它和它們的故事。

北海公園的北岸有許多知名景點,像靜心齋、九龍壁、快雪堂、五龍亭等,但除了這些景觀,北岸還有兩組非常重要的佛寺,一處是“大西天”,一處是“小西天”,這兩個寺廟一東一西遙遙相望。“大西天”位于靜心齋的西側,是北海現存規模最大保存較完整的一處廟宇。它始建于明朝,曾是明朝翻譯和印刷佛經的場所,稱為西天禪林喇嘛廟,后被荒廢,清乾隆時期重新修繕擴建。建好后的“大西天經場”改稱為“西天梵境”,這組建筑由南向北,占地11310平米,非常宏偉壯觀。

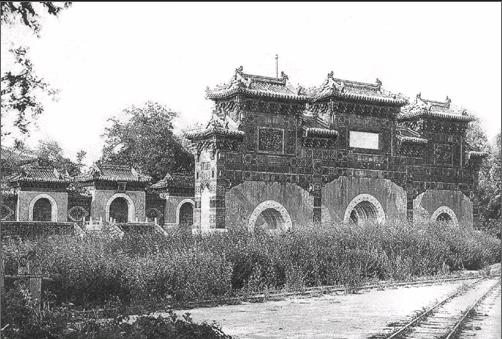

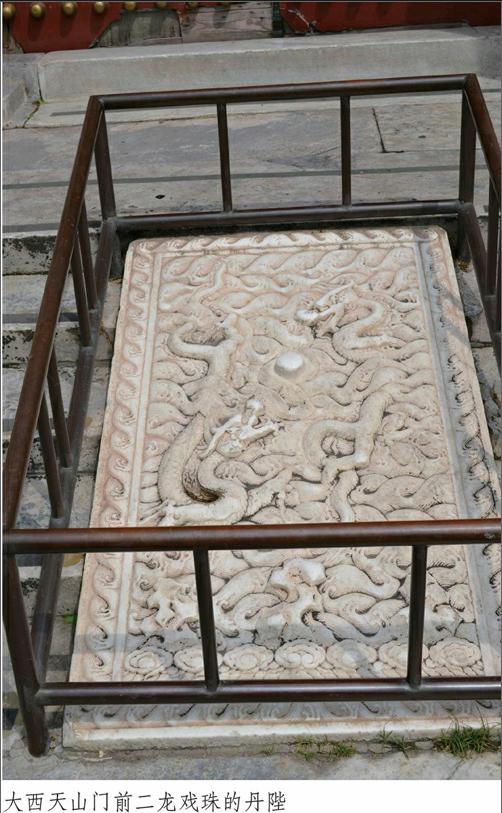

立于太液池北岸前的“華藏界”琉璃牌坊就是“大西天”建筑群的南向開始。這座高約13米面闊約25米的四柱七樓式的彩色琉璃牌坊高大而精美,在陽光的照射下發出金屬般的光澤,其南額為“華藏界”,北額為“須彌春”,意為人們將要從這里進入佛國的莊嚴世界。仔細觀看這座琉璃牌坊,竟發現與國子監內的琉璃牌坊十分相像。通過查閱文獻才知道原來國子監內的琉璃牌坊就是按照大西天琉璃牌坊仿制的,連牌坊的尺寸也基本相同。走過牌坊拾級而上,就來到了大西天的山門前,它由三座單獨券門組成,中間大,兩邊略小,黃綠琉璃瓦覆頂,中間券門上掛著“西天梵境”的金字匾額,下面則是整塊漢白玉雕成的二龍戲珠的丹陛。這些石雕雕工細膩,栩栩如生,是石刻藝術中不可多得的珍品。紅色山門中間也砌有龍紋的琉璃花墻,還未進寺,皇家的福貴威嚴,已經從這些紋樣中顯示出來。民國時,徐世昌曾出資修葺了山門與天王殿,他將山門匾改為“天王門”,因此很長一段時間大西天又被泛稱為天王殿。進入第一進院后,首先映入眼簾的就是天王殿,殿內供奉著彌勒佛、四大天王和韋馱菩薩,尤其是四大天王,對于看著《西游記》長大的80后們來說,印象是格外的深刻。這四尊護法相貌雖有些相似,但手持法器各不相同。東方持國天王,手持琵琶;南方增長天王,手持寶劍;西方廣目天王,手持赤龍(蛇);北方多聞天王,手持寶傘。他們不僅守護著須彌山四方的安全,還保佑著國家一年的風調雨順,因此在漢地佛教中,天王殿是寺院內的第一重殿。天王殿東西兩側是鐘鼓樓,在鐘鼓樓北面竹林中,左右各立一座石經幢,左面的是《金剛般若波羅蜜經》,右面的是《佛法藥師如來本愿經》,蒼松竹影伴著陣陣的梵音,仿佛讓人們來到了另外一個世界,清靜無憂。

第二進院,正中是大慈真如寶殿,兩側各有配殿五間。大慈真如寶殿,是一座規模宏大的木制寶殿,它建于明萬歷年間,面闊五楹,為重檐廡殿頂,等級之高由此可見。大殿全部由金絲楠木制成,因此又稱為楠木殿。整座大殿未施彩繪,金棕色的楠木原色配上黑琉璃黃剪邊的殿頂,顯得更加的莊嚴肅穆。現殿內供奉的是按清朝時復原的三世佛與十八羅漢,但從清康熙朝的學者高士奇所著的《金鰲退食筆記》中看,明朝時期殿內曾立有高亭一座,亭內為西天說法時的場景,其中塑有釋迦牟尼、菩薩和眾護法的銅像。除此以外,還供有文殊、普賢等神像的畫卷,殿壁上還繪有精美的壁畫。這些畫像與壁畫均出于商喜之手。商喜是明朝非常著名的宮廷畫家,他善于刻畫山水、人物、花鳥,至今在北京和臺北的故宮博物院內還收藏著他的畫作,只是這些畫像與壁畫在清初就已不復存在了,人們只能根據書中的描寫想象它的精美程度了:“殿壁繪畫龍神海怪。又有三大軸,高丈余,廣如之,中繪眾神像二十余,左右則文殊、普賢變相,三首六臂,每首三目,二臂合掌,余四臂擎蓮花火輪,劍杵簡槊,并日月輪、火焰之屬,裸身,著虎皮裙,蛇纏胸項間,怒目直視,威靈凜烈,金涂錯雜,形彩陸離。”雖然這些早已看不到了,但殿內正中仍懸掛著清乾隆皇帝御筆匾額“恒河演乘”,在佛前還有二座七重八檐的銅塔。據殿前銅牌簡介:這兩座銅塔是2008年根據清皇宮檔案記載復原的,塔高約6.59米,塔身鑲銅胎無量壽佛七百一十二尊。其實殿內除了這兩座銅塔外,還有木塔兩座,據《三海見聞志》載,這二座木塔原為銅塔的模型。但筆者通過查閱《北海景山公園志》了解到,這兩座木塔建成于清乾隆二十四年(1759),為楠木胎五彩寶塔,一塔鑲增胎擦擦無量壽佛五百八十四尊,另一塔鑲擦擦無量壽佛五百八十四尊,所以說這兩座木塔應與銅塔還是有一定區別的。這幾座佛塔伴著佛祖安享了百年的香火供奉后,卻毀于近代的紛亂之中,尤其是那兩座精美的銅塔,命運更是多舛。民國十七年(1928)出版的《調查北海天王殿前丹陛報告》中載:“佛前設精制銅塔二,塔之洞內原遍置小銅佛,后被軍人盜去變賣。”1937年七七事變后北平淪陷,日偽政府開始以各種理由對百姓進行瘋狂的掠奪與壓迫,其中在1942年至1945年間,他們強制推行了“獻銅”運動,范圍之大規模之廣,勢必要將北京城內所有銅器都搜刮一光,這也導致了眾多文物毀于此次運動之中。大到故宮內的銅缸、銅炮,寺廟里的銅佛、銅鐘,小到百姓家里的銅盆、銅碗、銅蠟扦,甚至連城門釘都被他們征走,當成制造武器的原料,而這兩座重達六萬八千九百四十八斤的銅塔,更是他們掠奪的重點。1945年銅塔被拆卸運至天津塘沽時,日本戰敗投降,它們就這樣奇跡般地保留下來,只是此時銅塔已經殘缺不全了。1946年銅塔由天津接回北平“老家”。直到文革期間,無人問津的銅塔悄無聲息地被人按廢銅處理掉了,不得不說這是文物界的一大遺憾。它們躲過了日本人,躲過了大煉鋼鐵,但最終還是沒有躲過這場浩劫,一把火將它們燃成鋼水。幸而今天銅塔又恢復了原樣,以當初的容貌在大殿進行展覽,也許這就是佛教所說的輪回吧。

順著大慈真如寶殿后面的月臺走本應可以到達第三進院落,但是一道凸字形的紅墻,硬生生地把后面的景觀全部隔開。盡管如此,一座黃琉璃重檐歇山頂的大殿還是露出頭來。這座大殿就是華嚴清界殿,據文獻記載這座大殿面闊三間,檐下正中掛有“華嚴清界”滿漢藏蒙四體的字匾。在華嚴清界殿后是一座帶鎦金寶頂的重檐八角七佛塔亭,此亭建于清乾隆四十三年(1778)前后,內有石塔一座,上刻七世佛像及乾隆御筆所書的《七佛碑記》。塔亭的北面就是那座流光異彩的琉璃閣,這座琉璃閣與頤和園內的智慧海雖有幾分神似,但規模還是要小得多。它建于乾隆二十四年(1759),正名為大琉璃寶殿,是磚石結構的無梁殿形式,三重檐,歇山頂,頂覆綠琉璃瓦,上下兩層,面闊五間,整座建筑均用黃綠琉璃磚裝飾,閣的四壁還嵌滿了佛像,這些佛像造型生動、多樣,據說多達千尊,非常宏偉壯觀。尤其是券門上六具的琉璃雕刻更為精美,六具為藏傳佛教中六種動物形象,它們一般裝飾于佛像的背光或門券之上,其中有大鵬鳥、獅子、大象、鯨魚等,但由于具流行的時間不同,它的組合也有所不同。這里券門上的六具是:大鵬鳥居中,龍子龍女環在兩側,下面是成對的山羊、獅子和大象。六具為藏傳佛教中的造型,代表了慈悲、保護、救度、自在等意。它在北京并不少見,像居庸關的云臺、五塔寺、碧云寺等處都能看到。就在琉璃閣的四周,曾還環有游廊七十一間,并在游廊的四個轉角處還各有重檐方亭一座,但由于年久失修,在1955年時全部拆除。我們憑借著文獻上的資料,很難想象它當初的面貌,但就是現在想看一眼琉璃閣的全貌也并非易事。希望有關部門能加快歸還文物的步伐,使它們真正回到大眾身邊。只有當我們不用遙望或是偶逢機會去欣賞它們的時候,才是真正自覺了解保護它們之時。

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com