藥物經濟學及其演變

吳偉棟 馮莎 祁方家 盧建龍 竇冠珅 應曉華

(復旦大學公共衛生學院、復旦大學藥物經濟學評價與評估中心 上海 200032)

自藥物經濟學產生以來,其理論和評價方法已在世界范圍內得到快速發展,各國都在致力于將藥物經濟學評價結果應用到臨床用藥選擇、醫保藥品目錄制定、新藥研發與定價以及藥品相關政策中,以期推動醫患雙方的合理用藥和醫藥衛生資源的合理配置。不過,我國直到20世紀90年代初才正式引入藥物經濟學相關知識,且迄今對藥物經濟學的相關評價仍較少。本文對近年來藥物經濟學及其演變進行分析和總結,希望能為我國藥物經濟學評價體系的建立提供借鑒。

1 藥物經濟學概述

1.1 概念

藥物經濟學是20世紀60-70年代起源于美國的一門現代應用經濟學,它集合經濟學、衛生經濟學、流行病學和生物統計學等多門學科的評價成果與方法,從投入產出的角度綜合分析、比較不同藥物治療方案的成本/效益/效果/效用[1]。藥物經濟學的發展也與各國為應對醫療費用的不斷高漲,希冀采取更為高效、公平的醫藥衛生資源配置政策息息相關。

1.2 基本內容

藥物經濟學主要應用經濟學基本理論評價藥物治療的成本,應用衛生經濟學和流行病學等方法評價藥物治療的效果、效益等內容,并將這些評價結果應用到藥物治療的經濟學評價中,其核心是對同種疾病的不同治療方案的成本和療效/效果進行鑒定與測算、衡量與對比。藥物經濟學評價也用于為政府出臺某項藥品政策提供證據,以及評價有關藥品政策的社會和經濟效益以改善藥品政策。藥物經濟學評價常用于基本藥物和醫保藥品目錄的制定與調整以及新藥的評價與定價等政策中。

1.3 評價方法

藥物經濟學的評價方法源自衛生經濟學,成本和結果是其評價的兩大要素[2]。根據結果指標的不同,評價方法可分為如下4種:成本-效益法、最小成本法、成本-效果法和成本-效用法。每種方法均有一定的適用性和優、缺點,如成本-效益法適用于一些宏觀分析和決策,能對單個決策或治療方案進行評價,但前提是要將結果指標全部轉化為貨幣值予于衡量,這在某些方案中難度很大;成本-效果法的結果指標在臨床上較易獲得,適用于不同治療方案的平行比較,不足之處是未包括患者滿意度等內容;成本-效用法也適用于不同治療方案的比較,且其結果指標考慮了臨床效果與個人效用(滿意度)兩個方面,但對生命調整質量年等效用指標的測算方法尚沒有形成統一的標準。縱觀藥物經濟學評價的發展歷史,這些方法都是為了應對不同時期的不同挑戰而衍生出來的。

1.4 評價意義

2012年我國的衛生總費用約為2.9萬億元,人均2 135.80元,較2011年增長近18%。過去10年間,我國衛生總費用的增長速度為GDP增長速度的1.8 ~ 2.5倍。衛生總費用的絕大部分為醫藥費用,而藥品費用則是醫藥費用的最主要部分,45% ~ 50%的門診和住院費用均耗費在藥品方面。我國藥品費用占衛生總費用的比例遠高于其他國家或地區。藥品費用不僅是衛生總費用增長的主要動因之一,也被眾多學者認為是不合理醫療費用的主要來源。因此,藥品政策就成了我國新醫改中的焦點問題,國家有關部門對此也高度重視,認為藥物經濟學評價可能是解決藥品費用高漲、提高藥品花費效率的重要手段:2009年《中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》明確指出,要“對新藥和專利藥品逐步實行定價前藥物經濟性評價制度”;2010年修訂的《藥品價格管理辦法(征求意見稿)》指出,“可替代性藥品的治療費用差異較大,可以以對照藥品價格為基礎,參考藥物經濟學評價結果進行調整”;最新公布的《基本醫療保險藥品目錄調整工作方案》和《國家基本藥物目錄管理辦法(暫行)》中也都指出,要以藥物經濟學評價為指導進行目錄的遴選[1]。

上述政策表明,我國將以開展藥物經濟學評價作為促進合理配置醫藥衛生資源、控制衛生總費用上漲等的重要手段之一,而眾多的國際經驗已經證實了藥物經濟學評價在臨床用藥、醫藥衛生資源優化配置、新藥研發、合理用藥、藥政管理以及醫保藥品目錄調整和基本藥物目錄制定中的有益作用[3]。

2 藥物經濟學的起源與發展

2.1 起源

藥物經濟學最早起源于美國。20世紀50年代起,美國公共醫療領域的保健費用持續上漲,導致政府財政和社保機構不堪重負。為控制費用和提高效率,美國國會于1979年責令其下屬的技術機構對包括藥品費用在內的公共醫療費用進行成本測算分析并提出衛生資源配置、藥物評價以及選擇與購買的建議。1987年,Drummond等提出并修訂了藥物經濟學評價指南[4],形成10條得到眾多經濟學家普遍認同的藥物經濟學評價標準,為藥物經濟學發展奠定了基石。上述10條標準分別為對照選擇、藥品與療效關系、納入重要的成本和效果、成本和效果指標可測量、成本和效果能解釋評價的問題、結果可信度、成本和效果的貼現、增量分析、敏感度分析以及是否涵蓋使用者關注問題。1986年“pharmacoeconomics(藥物經濟學)”一詞在文獻中首次出現;1989年《Pharmacoeconomics》雜志創刊;1991年《Pharmacoeconomics》專著出版[4]。自此,藥物經濟學作為一門獨立的學科正式形成。

2.2 內涵演變

藥物經濟學的發展經歷了兩個階段:①初級階段。指藥物經濟學發展之初,體現為醫院醫師和藥師應用藥物經濟學理論揭示藥物消費情況,從各種診療方案中選擇性價比最高的方案,以降低患者的藥費負擔并推動將藥物的經濟性與安全性和有效性置于同等地位,進而促進醫院和患者的合理用藥。這一階段的特征為,醫院和醫師是藥物經濟學評價的主要評價者和推動者、藥品的使用原則中增加了經濟性以及與臨床結合緊密。②發展階段。20世紀90年代以后,隨著藥物經濟學在全球范圍內迅速發展,其內涵及應用范圍得到進一步拓展,衛生行政部門和醫保部門開始應用藥物經濟學評價結果來遴選基本藥物以及確定何種藥物更適合進入醫保目錄,為醫藥政策的制定提供參考。同時,藥物的經濟屬性得到重視,醫藥公司用其指導新藥研發、幫助新藥定價,從根本上推動了藥物創新。這一階段的特征為,政府成為藥物經濟學發展的助力、藥物經濟學與公共決策聯系緊密、藥品的準入與定價已考慮藥物經濟學評價結果以及新藥研發開始重視藥物的經濟性。

2.3 方法演變

藥物經濟學的評價方法主要從衛生經濟學發展而來[4],以成本-效益法為方法學起點,從基本的成本和結果測算分析開始,逐漸形成了其評價和分析方法,包括最初的成本-效益法以及發展產生的成本-效果法、最小成本法和成本-效用法,并在整個發展過程中結合數學模型如決策樹模型、馬可夫模型、蒙特卡羅模型等的應用,不斷完善著藥物經濟學的評價方法體系。

3 藥物經濟學評價的方法學發展

3.1 成本-效益法

成本-效益法是將所有投入、產出均轉化為貨幣指標后再對方案進行評價的方法。早在20世紀初期,美國政府就應用成本-效益法來分析經濟投資活動,最早的案例是20世紀20年代美國政府對其水域資源開發工程的合理性評估,而后該方法逐漸延伸用于其他項目的評估。1966年Rice發表了《Estimating the Cost of Illness(疾病成本的估算)》一文,標志著成本-效益法正式應用于藥物經濟學領域[5]。成本效益分析的重要前提假設是,在資源有限的情況下使各種醫藥衛生資源得到充分應用,基本思想則在于把治療方案的成本和效果都用貨幣值來表示,適用于單個或者多個方案的比較評價。成本-效益法后來逐步得到完善,形成了以凈現值法和效益成本比率法為主的方法學框架,而且效益的分類以及各種成本的確定與測算亦更細化,夯實了成本-效益法的評價方法體系。當然,該方法也存在一些缺點,如用貨幣值來衡量藥物的治療效果難度較大,有些治療效果還涉及到倫理學/道德問題。

3.2 成本-效果法

20世紀初期,美國陸軍工程兵部隊應用成本-效果法進行河流和港口工程的選擇,由此成為該法的最早實踐者。到20世紀80年代,日本和墨西哥等國也開始應用成本-效果法進行政府決策。1980年Shoenbaum提出,該法應與臨床藥理試驗同時進行,這樣才能最大程度地幫助臨床醫師進行醫療決策,從而拉開了成本-效果法正式應用于藥物經濟學的序幕[6]。成本-效果法直接使用治療方案實施后的臨床效果指標與成本的貨幣值進行比較,以成本效果比的形式為決策部門提供依據。成本-效果法后已逐漸形成以平均成本效果比和增量成本效果比為主體的方法框架,并在不斷探討臨床效果指標的分類,以促進指標選擇的科學性。成本-效果法的不足之處在于以單個效果指標進行評價不夠全面[7],而且其只能在同種疾病的不同方案之間作藥物經濟學評價。

3.3 最小成本法

最小成本法可以看作是成本-效益法和成本-效果法的衍生特例,是基于這兩種方法的成本最小方案的選取。有些時候如在比較同類藥物時,被比較的兩個治療方案的效益或效果可能相差無幾,此時可只比較方案的成本[8],即成本最小的方案是最理想的方案,從而使問題簡單化。可以說,最小成本法是藥物經濟學評價方法發展的產物,體現了其方法體系的不斷發展和完善。當然,最小成本法也有局限性,如不易驗證不同方案獲得的結果等價等。

3.4 成本-效用法

20世紀80年代后期起,成本-效用法成為藥物經濟學的評價熱點并日益受到衛生部門的關注[9],這與藥品研發越來越關注患者的生活質量以及患者有更高的衛生服務需求有關。與之前三種方法不同的是,成本-效用法不僅分析以貨幣值為表現形式的成本,還分析與患者滿意度相關的成本,效用則通過“質量調整生命年”這一指標來體現,充分考慮了患者心理的主觀感受,從而達到治療效果的數量和質量的統一。評價者還不斷考量效用的評價方法,發展了標準博弈法和時間權衡法等評價方法,方便受眾理解成本效用比的概念。成本效用分析的結果與生命質量密切相關,符合衛生和藥學保健的需要[10]。但因效用測算比較困難,該法的應用成本和難度均有所增加。

4 藥物經濟學評價的常用模型

4.1 決策樹模型

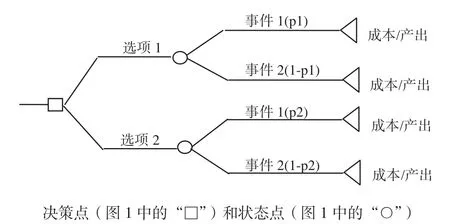

決策樹模型源于20世紀20年代的博弈論,20世紀60年代后期開始應用于醫藥衛生領域,是現較為人熟悉的決策分析模型之一,適用于對短期治療結果的評價[11]。決策樹模型利用不同治療方案的不同治療效果和成本來構建決策樹(圖1),具體由藥物治療方案的決策點(圖1中的“□”)和狀態點(圖1中的“○”)構成。每一個狀態點都會產生一定的結果的概率以及與此相對應的成本,而后再根據這些數據計算總體的結果和成本。決策樹模型是利用數學模型解決復雜決策問題的一種方法,其以不同方案產生的不同結果的概率和成本為依據[12],用圖形表示各方案的狀態、治療結果、結果概率及效用等要素,整個決策分析過程直觀、條理清晰。

圖1 決策樹模型示例

4.2 馬可夫模型

馬可夫模型在醫藥領域的應用始于20世紀80年代,多見于擬合慢性疾病的發展過程。疾病、尤其是慢性疾病的發展有各種不同的階段和狀態,不同狀態之間又有轉換概率(如糖尿病患兒會突發并發癥),而特定干預措施可影響患者在不同狀態上的分布并影響各狀態間的轉換概率[13]。由于醫療服務的不確定性,這種狀態與概率在特定情況下是隨機的不確定性事件,這就是馬可夫模型能應用于成本效果分析的理論依據,也是其應用越來越廣泛的基本原因。在應用馬可夫模型時,首先需要結合評價目的將疾病過程劃分為不同的狀態,并將所有發生的事件模擬成狀態間相關轉換過程,同時確定具體的時間周期(特定狀態的停留時間),而后再根據不同狀態概率和時間周期計算各狀態的資源消耗和健康結果[14]。馬可夫模型最適用于狀態明確、無重復性事件和轉換簡單的疾病(如較少出現病情反復的急性疾病)治療分析。相比之下,決策樹模型采用平均時間、平均概率、平均成本等作為計算的關鍵信息,要求同一狀態下觀察對象的齊同性較好、維持時間較為均衡和不確定性事件較少。但在很多慢性疾病的治療中,特定狀態下的維持時間和特定事件出現的早晚均有很大的不確定性,故更適合采用馬可夫模型。

5 結語

國際上大部分發達國家都成立了國家層面的藥物經濟學評價中心,大力培養藥物經濟學專業人才,藥物經濟學評價也更趨向于標準化、可操作化和本土化。其中,標準化有利于保證評價結果的可靠性和可比性;可操作化有利于推動理論與實際結合,促進藥物經濟學評價體系的完善;本土化則有利于各國藥物經濟學評價指南的制定,為各國醫藥衛生事業的發展做出貢獻。我國應汲取國外的成功經驗,結合自身醫藥衛生事業的特點,引導國內知名醫藥院校開展藥物經濟學評價,同時加快藥物經濟學人才隊伍的建設,多與其他國家開展合作和交流,繼續完善我國的藥物經濟學評價指南,建立我國的藥物經濟學評價體系并不斷予于完善。

[1] 《中國藥物經濟學評價指南》課題組. 中國藥物經濟學評價指南(2011版)[J]. 中國藥物經濟學, 2011(3): 6-48.

[2] 胡晉紅, 楊樟衛. 我國藥物經濟學評價現狀分析和探討[J]. 兒科藥學, 1999, 5(3): 4-7.

[3] 張敬法, 劉鏡軍. 藥物經濟學評價的意義和對策[J]. 齊魯藥事, 2004, 23(10): 13-15.

[4] 張秋云, 莫少雄, 楊道威, 等. 藥物經濟學發展年表[J]. 中國藥物經濟學, 2007(1): 34-43.

[5] 蒯麗萍, 張鈞. 藥物經濟學的成本-效益分析[J]. 藥學實踐雜志, 2005, 23(3): 187-190.

[6] 蒯麗萍, 張鈞. 藥物經濟學的成本-效果分析[J]. 藥學實踐雜志, 2005, 23(4): 251-255.

[7] 顧海, 李洪超. 藥物經濟學成本-效果分析應用的相關問題探討[J]. 中國藥房, 2004, 15(11): 674-676.

[8] 程顯枝, 吳玉波. 運用規范合理的方法進行藥物經濟學評價[J]. 中國藥房, 2013, 24(18): 1635-1637.

[9] 蒯麗萍, 張鈞. 藥物經濟學的成本-效用分析[J]. 藥學實踐雜志, 2005, 23(5): 316-320.

[10] 徐端正. 藥物經濟學及其分析[J]. 中國新藥與臨床雜志,2000, 19(2): 139-142.

[11] 曹燕. 決策分析模型在藥物經濟學中的應用[J]. 中國藥房,2007, 18(8): 561-564.

[12] 沈小慶, 王玨, 盛炳義, 等. 決策分析法在藥物經濟學評價中的應用[J]. 中國藥學雜志, 2004, 38(9): 709-711.

[13] Sonnenberg FA, Beck JR. Markov models in medical decision making: a practical guide [J]. Med Decis Making, 1993,13(4): 322-338.

[14] 李鶴, 夏蘇建. Markov模型在藥物經濟學評價中的應用現狀[J]. 藥物評價評價, 2013, 36(5): 382-385.