《日美安保條約》對(duì)亞太戰(zhàn)略格局的影響

張煥利

日美同盟關(guān)系的維持與發(fā)展是戰(zhàn)后亞太地區(qū)國際關(guān)系,尤其是美國亞太地區(qū)安全戰(zhàn)略的基本組成部分,也是戰(zhàn)后日本安全防衛(wèi)的根本保證。隨著國際形勢的變化,日美同盟關(guān)系也在不斷更新內(nèi)涵和調(diào)整功能。2001年美國“9·11”事件后,日美同盟關(guān)系的重新調(diào)整,既是對(duì)1951年《日美安全條約》簽署以來歷次調(diào)整的繼續(xù),更是對(duì)過去的超越;既是后冷戰(zhàn)時(shí)期美國全球軍事戰(zhàn)略重新部署在亞太地區(qū)的客觀體現(xiàn),又是日本借機(jī)實(shí)現(xiàn)軍事大國的主觀訴求。日美同盟關(guān)系的調(diào)整不僅為日本的安全防衛(wèi)和政治外交政策帶來了變化,還對(duì)亞太地區(qū)乃至世界的安全戰(zhàn)略態(tài)勢產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。

條約是日美從屬關(guān)系的依據(jù)

1951年9月8日,日美雙方在美國舊金山的美國陸軍第六軍司令部,簽訂了全名為《日本國和美利堅(jiān)合眾國之間的安全保障條約》的軍事同盟條約,簡稱為《日美安全條約》。依據(jù)條約,美國有權(quán)在日本國內(nèi)及其周圍駐扎陸海空軍;美軍駐扎條件由兩國間的行政協(xié)定另行規(guī)定。此外,根據(jù)日本政府的請(qǐng)求,美軍可以鎮(zhèn)壓日本發(fā)生的暴動(dòng)和騷亂。可見,這一條約是“日本在事實(shí)上從屬于美國”的法律依據(jù),美國可以在日本幾乎無限制地設(shè)立、擴(kuò)大和使用軍事基地。

1952年2月28日,日美兩國在東京簽訂了《日美行政協(xié)定》,詳細(xì)規(guī)定了駐日美軍的地位及特權(quán),如日本向美軍提供基地和設(shè)施,承認(rèn)美國使用、管理和保衛(wèi)這些基地及設(shè)施的權(quán)利;美國軍人及其家屬犯罪,日本無審判權(quán);日本每年向美國支付1.55億美元的防衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。4月28日,《日美安全條約》和《日美行政協(xié)定》同時(shí)生效。

1953年9月29日,由于駐日美軍暴行不斷導(dǎo)致民怨鼎沸,日美兩國修改了《日美行政協(xié)定》中關(guān)于美軍犯罪的審判條款,規(guī)定除執(zhí)行公務(wù)外,美軍犯罪的第一次審判權(quán)屬于日本。隨著冷戰(zhàn)的不斷深化,美國意識(shí)到原條約不再適應(yīng)新的局勢變化。1960年1月19日,日本首相岸信介和美國總統(tǒng)艾森豪威爾在華盛頓簽訂《日美共同合作和安全條約》,并于1960年6月23日生效,有效期10年。

與早期的條約相比,該條約明確了日美雙方承擔(dān)的義務(wù),加強(qiáng)了日美軍事同盟關(guān)系。同時(shí),兩國修訂了《日美行政協(xié)定》,廢除了日方分擔(dān)的防衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。但是,新條約深化了日本與美國的同盟關(guān)系,明確日本必須承擔(dān)為美軍提供軍事基地、擴(kuò)充自衛(wèi)隊(duì)軍備、與美軍共同作戰(zhàn)等更多的義務(wù)。這等于將日本置于蘇聯(lián)社會(huì)主義陣營的對(duì)立面,日本有可能成為美蘇戰(zhàn)爭的最前線和戰(zhàn)場,導(dǎo)致日本國民發(fā)起了“反安保斗爭”,先后舉行23次全國統(tǒng)一游行,并迫使岸信介政府下臺(tái)。1970年該條約到期后,日美兩國以不通告廢除而自動(dòng)延長的方式,將條約延續(xù)至今。這便是今天人們常說的《日美安保條約》。

可見,從誕生時(shí)間和后續(xù)演變上看,《日美安保條約》是東西方冷戰(zhàn)條件下的特定產(chǎn)物。二戰(zhàn)后期,美國、英國、蘇聯(lián)和中國曾計(jì)劃在戰(zhàn)勝日本后,由四國共管日本。可是隨著美蘇矛盾逐漸加劇,美國出于遏制蘇聯(lián)的考慮,單獨(dú)占領(lǐng)了日本。同時(shí),作為非正常國家的日本,面對(duì)蘇聯(lián)的壓力,也必須依靠美國提供的“核保護(hù)傘”來維護(hù)自身安全。因此,從某種意義上說,《日美安保條約》是日美各取所需、互為支持的保證書。

日美同盟已轉(zhuǎn)為具有攻擊性

2005年2月19日,日本外相、防衛(wèi)廳長官與美國國務(wù)卿、國防部長在華盛頓舉行日美安全保障協(xié)商委員會(huì),即“2+2”會(huì)談。會(huì)談后兩國發(fā)表了全面調(diào)整日美防衛(wèi)合作指針的《共同聲明》,首次將中國臺(tái)灣、核危機(jī)、日俄北方四島問題、駐日美軍基地與日本自衛(wèi)隊(duì)基地相互使用等列為日美軍事同盟“重新定義”的主要內(nèi)容。

日美同盟自形成以來,經(jīng)由日美兩國的戰(zhàn)略互動(dòng)與協(xié)商,其使命與性質(zhì)隨著國際安全環(huán)境改變而不斷改變。冷戰(zhàn)背景下,它是一個(gè)防御性質(zhì)的,旨在防衛(wèi)日本。應(yīng)對(duì)蘇聯(lián)威脅的日美安保共同體。國際安全格局轉(zhuǎn)變期,日美同盟經(jīng)“重新定義”后,其使命是防衛(wèi)日本,應(yīng)付“周邊事態(tài)”,欲掌控東亞安全主導(dǎo)權(quán)。在“反恐合作”背景下,日美同盟的使命是防衛(wèi)日本,謀求東亞安全主導(dǎo)權(quán),干涉全球事務(wù)。自日美同盟“重新定義”后,其性質(zhì)轉(zhuǎn)向威懾性同盟,而反恐背景下的日美同盟開始轉(zhuǎn)向具有攻擊性色彩的同盟。日美同盟這種使命與性質(zhì)的轉(zhuǎn)變對(duì)于東亞安全的影響分為以下三個(gè)方面:

首先,在東亞地區(qū)的地緣政治格局方面,由于日美同盟加強(qiáng)了前沿軍事部署,其威懾性不斷增強(qiáng),使地區(qū)權(quán)力平衡開始向日美傾斜。其次,在地區(qū)安全合作方面,由于日美同盟傾向于使東亞的安全合作更有利于“民主國家”,不利于在東亞地區(qū)形成真正的地區(qū)共同體性質(zhì)的安全合作組織。第三,對(duì)于具體國家的影響,例如對(duì)中國的影響,它壓縮了中國的安全戰(zhàn)略空間,可能激化與中國的矛盾。

美國在遠(yuǎn)東亞太地區(qū)遏制中國的最主要的盟友是日本,澳大利亞也是其可信賴的伙伴。美國雖無法把東盟也納入其圍堵中國的包圍圈,但美國已與東盟簽署合作條約,并且在深化與泰國、緬甸等國的雙邊關(guān)系,以平衡中國在東南亞的經(jīng)濟(jì)、政治影響力。印度由于在抗衡中國方面與美日有共同的目標(biāo),因此存在一定的合作空間,但印度另有自己的大國野心,并不甘淪為被美日驅(qū)使的棋子。韓國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平雖然較高,但經(jīng)受不起參與強(qiáng)權(quán)對(duì)抗的消耗,因此保持中立是其合理的選擇。俄羅斯雖然在向東看,但其政治、經(jīng)濟(jì)重心畢竟在歐洲,其遠(yuǎn)東地區(qū)的發(fā)展亟需中國的合作參與,而且同樣遭受西方擠壓的命運(yùn)必然使俄羅斯與中國站在同一陣線。

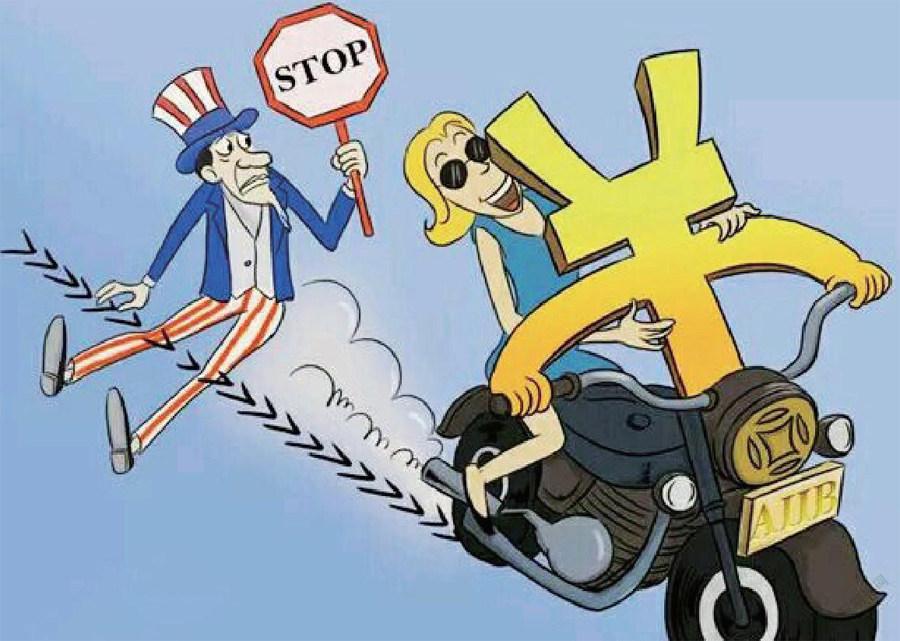

日美軍事同盟雖然限制了日本在亞太地區(qū)坐大,但確保了日本能源與貿(mào)易的“海上生命線”,并留下支持日本瓜分東海、南海能源利益的伏筆。20世紀(jì)末,美國慫恿日本以列強(qiáng)帝國的傳統(tǒng)制定法理依據(jù),擴(kuò)大解釋《日美安保條約》,以伺機(jī)劫掠?xùn)|海、南海海域的資源甚至領(lǐng)土。戰(zhàn)后的日本幾乎歷屆政府,正是基于這一潛在利益而一味追隨美國。強(qiáng)化日美同盟關(guān)系,必然加深中國的戰(zhàn)略疑慮,而這正是美國希望看到的干擾中國發(fā)展步伐的日中對(duì)抗局面。

其實(shí),日本右翼民族主義者不滿于美國的長期控制。日美同盟關(guān)系的不對(duì)等,是日本所有政治家心知肚明的客觀現(xiàn)實(shí)。從全球的地緣戰(zhàn)略格局來看,日本的地位相當(dāng)脆弱,本土資源的匱乏使其別無選擇地依賴“海上生命線”,所以日本必須屈服于最大的海權(quán)國美國,從屬于美國來對(duì)抗中國。由于日本的脆弱性,日本不可能成為俄羅斯反制美國的盟友,北方四島問題也就不可能得到使日本滿意的解決。

當(dāng)然,假如日本能夠以尊重歷史的客觀姿態(tài)真正融入亞洲命運(yùn)共同體,就必須在侵略歷史問題上首先取得亞洲人民,尤其是中國、韓國人民的原諒,才能打消亞洲鄰國長久以來深深的疑懼,換取基本的信任與合作。否則,日本繼續(xù)指鹿為馬,不肯端正心態(tài)去汲取發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭而戰(zhàn)敗的事實(shí)和教訓(xùn),就無法徹底了結(jié)它發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭的罪惡,日本要想成為“正常國家”的抱負(fù)注定難以得逞。從這一意義來說,日本政府對(duì)歷史問題的認(rèn)識(shí)不僅應(yīng)該繼承“村山談話”,而且僅僅停留在“村山談話”的水平也是不夠的。

美國重申條約承諾意在遏制中國

中日一旦開戰(zhàn),對(duì)兩國都毫無益處,更對(duì)美國的全球戰(zhàn)略十分不利。日本單方面將釣魚島“國有化”的行為,引發(fā)了中國強(qiáng)烈反應(yīng),也給了中國進(jìn)一步強(qiáng)軍的理由。這顯然是美國不想看到的。日本安倍政府的右傾化,表面上是重溫二戰(zhàn)舊夢,實(shí)際上流露出了對(duì)美國長期掌控日本的不安。因此,美國需要通過重申《日美安保條約》的安全承諾,重新確立自己在日本乃至亞太盟國中的威嚴(yán)。

美國作為世界超級(jí)大國,自二戰(zhàn)以來從未停歇過插手亞太地區(qū)事務(wù)的動(dòng)作,且長期保持在東亞地區(qū)的軍事存在,對(duì)東亞地區(qū)的影響可謂舉足輕重。然而,未曾離開卻談及“重返”,是緣于美國對(duì)亞太地區(qū)的關(guān)注度并非始終如一。隨著美國全球戰(zhàn)略東移,亞太地區(qū)戰(zhàn)略地位迅速上升。可以說,奧巴馬上臺(tái)后對(duì)亞太地區(qū)的重視,達(dá)到空前程度。事實(shí)上,美國的全球戰(zhàn)略在冷戰(zhàn)結(jié)束后,進(jìn)行過多次調(diào)整,但穩(wěn)固并強(qiáng)化二戰(zhàn)后形成的霸權(quán)地位的基本目標(biāo)從未改變,美國一直嚴(yán)防挑戰(zhàn)美國獨(dú)霸地位的地區(qū)大國在歐亞大陸出現(xiàn)。

今天,亞太作為全球政治與經(jīng)濟(jì)重心的特征日益凸顯,中日這兩個(gè)極具影響力的政治經(jīng)濟(jì)體都位于亞洲地區(qū),加之域內(nèi)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)興、印度以及東盟整體實(shí)力的不斷增強(qiáng),未來拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力非亞太地區(qū)莫屬。然而,相對(duì)于該地區(qū)如此顯著的重要性而言,美國過去在亞太的影響力下降,在該地區(qū)的傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)地位受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。在美國看來,對(duì)其主導(dǎo)地位最具威脅和挑戰(zhàn)的,就是影響力隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提升的中國。

除中國外,令美國不安的還有區(qū)內(nèi)盟友韓國和日本,兩國都出現(xiàn)了不同程度的離心同盟跡象,均圖謀實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主而欲擺脫對(duì)美國的依附。韓國隨著自身國家實(shí)力的增長和獨(dú)立自主意識(shí)的增強(qiáng),曾一度要收回“戰(zhàn)時(shí)指揮權(quán)”以建立自主國防,其國內(nèi)的反美主義此起彼伏。日本則為“回歸普通國家”強(qiáng)烈尋求獨(dú)立外交與防衛(wèi),其國內(nèi)反美運(yùn)動(dòng)也暗流涌動(dòng),美軍沖繩縣普天間機(jī)場搬遷問題至今懸而未決。更何況,韓日兩國與中國在經(jīng)濟(jì)上密切合作,事實(shí)上已結(jié)成為“利益共同體”。這些跡象和現(xiàn)象的出現(xiàn),無疑在一定程度上背離了傳統(tǒng)的盟友關(guān)系,使美國的戰(zhàn)略地位被削弱,嚴(yán)重影響了美國對(duì)亞太地區(qū)的主導(dǎo)地位。

近年來,日本利用美國“重返亞太”戰(zhàn)略中明顯遏制中國的目的,抵消因中國迅速崛起而帶來的壓力。美國則趁機(jī)更為積極地鼓動(dòng)日本在遏制中國問題上發(fā)揮作用,使得日本更加肆意地侵犯中國的主權(quán)。

新安保法案蠶食戰(zhàn)后憲法

2015年7月1日,美國國防部發(fā)布最新《國家軍事戰(zhàn)略》報(bào)告,將中國列為對(duì)美國安全保障構(gòu)成威脅的國家,稱不得不加強(qiáng)警惕。報(bào)告稱,中國在南海島礁擴(kuò)建活動(dòng)加劇亞太緊張局勢。這份報(bào)告是2011年版美國《國家軍事戰(zhàn)略》的更新版,也是繼今年5月發(fā)布《涉華軍事與安全發(fā)展報(bào)告》以來,美方再次對(duì)中國軍力發(fā)展妄加揣測和評(píng)論,繼續(xù)渲染“中國威脅論”,對(duì)中國在南海維護(hù)領(lǐng)土主權(quán)和安全利益的正當(dāng)行為說三道四。

同日,日本政府也發(fā)布了2015年版《防衛(wèi)白皮書》概要,繼續(xù)渲染“中國威脅論”,強(qiáng)調(diào)日本周邊安全形勢持續(xù)嚴(yán)峻。報(bào)告稱,日本強(qiáng)烈關(guān)切中國在南海“快速且大規(guī)模地強(qiáng)制進(jìn)行填海造島活動(dòng)”,稱這是中國對(duì)周邊國家“持續(xù)的高壓措施”。日本安倍政府借力美國“亞太再平衡”戰(zhàn)略,大肆渲染“中國威脅論”,致力于解禁集體自衛(wèi)權(quán)、修訂日美防衛(wèi)合作指針、修改安保法案、擴(kuò)大自衛(wèi)隊(duì)海外軍事活動(dòng),不斷挑戰(zhàn)以《聯(lián)合國憲章》為基礎(chǔ)的戰(zhàn)后國際秩序。

在美國亞太戰(zhàn)略中有一條遏制中國的安全鏈,日本可謂其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。釣魚島是中國大陸惟一一個(gè)可以通向太平洋的出海口,作為美國封鎖中國第一島鏈的重要組成部分,如果釣魚島主權(quán)復(fù)歸中國,遏制鏈的戰(zhàn)略意義也同樣會(huì)失去。有鑒于此,美國聯(lián)日制華,介入中日海洋權(quán)益之爭。在中日釣魚島問題持續(xù)升溫之際,美國參議院改變以往在中日釣魚島主權(quán)歸屬問題上“不表態(tài)”的做法,轉(zhuǎn)為公開支持日本釣魚島的立場,把爭議島嶼納入《日美安保條約》。

2013年11月末,中國宣布劃定東海防空識(shí)別區(qū),引起美國強(qiáng)烈反對(duì)。美國前國防部長哈格爾在一份言辭強(qiáng)烈的聲明中,重申釣魚島是在《日美安保條約》的范圍之內(nèi)。美國副總統(tǒng)拜登訪問日本時(shí),表示“美日同盟承諾堅(jiān)如磐石,美日將采取同一步調(diào)”。

由于美國力量的存在,日本等國對(duì)中國崛起的擔(dān)憂很容易轉(zhuǎn)化為行為上的對(duì)立。也就是說,由于美國的幕后挑唆,東亞主要國家間的政治關(guān)系出現(xiàn)惡化,特別是中日關(guān)系降到了歷史上最低點(diǎn)。這在客觀上進(jìn)一步幫助美國提高了在中國周邊地區(qū)的影響力。

日本安倍內(nèi)閣最近已通過新安保法相關(guān)法案并提交國會(huì)審議,這涉及到《國際和平支援法案》和由10項(xiàng)法案構(gòu)成的《和平安全法制整備法案》。《國際和平支援法案》是為日本自衛(wèi)隊(duì)支援他國軍隊(duì)提供依據(jù)的,《和平安全法制整備法案》則規(guī)定了自衛(wèi)隊(duì)行使集體自衛(wèi)權(quán)和發(fā)起武力攻擊的條件。新法案規(guī)定,在與日本關(guān)系密切的他國遭武力打擊等“存亡危機(jī)事態(tài)”下可行使集體自衛(wèi)權(quán),同時(shí)解除了自衛(wèi)隊(duì)海外活動(dòng)的地理限制,并將支援對(duì)象擴(kuò)展到美軍以外。

新安保法相關(guān)法案基本都圍繞著如何行使集體自衛(wèi)權(quán)而展開。2014年7月1日,安倍政府已經(jīng)宣布解禁集體自衛(wèi)權(quán);在剛剛公布的新版日美防衛(wèi)合作指針中,也對(duì)新形勢下的美軍與日本自衛(wèi)隊(duì)的具體職責(zé)做出了劃分。

而新安保法案就是要本著務(wù)實(shí)原則,規(guī)定自衛(wèi)隊(duì)在各種可以預(yù)計(jì)的局面下分別承擔(dān)何種具體職責(zé)。其中的規(guī)定涉及很多具體細(xì)節(jié),反映出安倍政府試圖通過修訂安保法案達(dá)成多重目的:第一,為自衛(wèi)隊(duì)在國際上協(xié)助美軍的行動(dòng)提供國內(nèi)法律保障,這完全是出于利益交換的目的,只有日本同意與美軍實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接,在全球范圍內(nèi)提供緊密合作,才有可能獲取美國在其他議題上對(duì)日本的支持;第二,通過規(guī)定集體自衛(wèi)權(quán)的行使條件,來提升自衛(wèi)隊(duì)的單獨(dú)行動(dòng)能力,安保法案中規(guī)定的行使條件中很多都超出了對(duì)于行使集體自衛(wèi)權(quán)的國際基本慣例,而通過擴(kuò)大行使條件,實(shí)際上就使自衛(wèi)隊(duì)自然擁有了進(jìn)攻而非自衛(wèi)的法律權(quán)限;第三,安倍可以利用自民黨的強(qiáng)勢地位和美國的支持這一“尚方寶劍”,大力壓制不同意見,強(qiáng)化自己說一不二的形象,培植必要的政治氣候,為今后的修憲創(chuàng)造有利氛圍;第四,通過修改國內(nèi)法,可以為規(guī)避過分的同盟責(zé)任提供便利,新的合作指針強(qiáng)調(diào)日美在全球范圍內(nèi)的“無縫合作”,同時(shí),安倍可以通過在國內(nèi)安保法案上的自我設(shè)限,來盡可能達(dá)成對(duì)美支援。

值得警惕的是,安倍政府的終極目標(biāo)是使日本成為“正常國家”,他正在力所能及的范圍內(nèi)蠶食著戰(zhàn)后日本憲法的制約,而安保法案只不過是這條道路上的一個(gè)路標(biāo)而已。

結(jié) 語

日本經(jīng)濟(jì)界和許多學(xué)者認(rèn)為,中國建設(shè)“一帶一路”的思路,與全新設(shè)立的亞投行一脈相承。亞投行作為一家政府間性質(zhì)的亞洲區(qū)域多邊開發(fā)機(jī)構(gòu),滿足了亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)資金的巨大需求,為“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)想提供了財(cái)力支持。中國大力推行“一帶一路”戰(zhàn)略的主要目的之一,是消除國內(nèi)過剩產(chǎn)能和彌補(bǔ)內(nèi)需不足,并通過與有關(guān)國家合作擴(kuò)大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

但是,日本安倍政府并不看好中國的“一帶一路”戰(zhàn)略和亞投行。日本最終沒有加入亞投行是給美國釋放一些信號(hào):日本并不在乎中國怎么看它,而在乎美國怎么看它。日本認(rèn)為,不給中國捧場,戰(zhàn)略上越晚表態(tài)、越不積極,反倒讓美國重新審視日本的戰(zhàn)略重要性。

更主要的是,美國和日本均是現(xiàn)有國際秩序的既得利益者。中國經(jīng)濟(jì)的崛起和“走出去”,必然會(huì)提升中國在東南亞以至亞洲地區(qū)的地緣政治影響力。地區(qū)性大國在地區(qū)事務(wù)中的作用也是地區(qū)中小國家所不能取代的。日本作為全球經(jīng)濟(jì)大國之一,仍然希望強(qiáng)化日美關(guān)系,保持在亞洲地區(qū)的重要地位,在中國的綜合實(shí)力超過美國之前,日本在亞洲的國家定位也不可能有根本性的改變。

責(zé)任編輯:葛 妍