杏鮑菇組織分離菌株工廠化栽培試驗

柯麗娜 賴志斌 張志鴻等

摘要: 通過出菇栽培試驗,比較分析杏鮑菇菌株日引1號、杏3號與其組織分離菌株出菇性狀、平均單袋產量、單袋利潤情況等。試驗結果,分離菌株與出發菌株現蕾時間及外觀品質差異不大,而滿袋時間分離菌株少于出發菌株 1~2 d。分離菌株日引1號-1、日引1號-3比出發菌株日引1號產量分別提高6 62%、0 6%,利潤分別提高3309%、2 19%。日引1號-2產量與利潤比出發菌株日引1號降低0 71%、4 17%。杏3號-1、杏3號-2比出發菌株杏3號產量分別提高1 99%、6 68%,利潤分別提高42 08%、112 82%。結果表明,應用組織分離不僅可以保持出發菌株的優良特性,還可以達到較好的復壯效果,但分離時要注意子實體單株的選擇。

關鍵詞: 杏鮑菇;組織分離;工廠化;栽培試驗

中圖分類號: S646 1+40 4 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2015)08-0239-02

杏鮑菇(Pleurotus eryngii),別稱刺芹菇、刺芹側耳 [1],是近年來開發栽培成功的集食用、藥用、食療于一體的珍稀食用菌新品種,深受消費者喜愛 [2]。目前,杏鮑菇工廠化栽培品種單一,菇農不斷地對原有菌株進行多代轉接,易出現杏鮑菇菌種退化現象,導致杏鮑菇產量、質量不穩定;另外受市場的影響,經濟效益逐年下降,不少菇農陷入虧損,嚴重打擊菇農栽培杏鮑菇的積極性,影響杏鮑菇產業的持續穩定發展。為此,我們對工廠化栽培的杏鮑菇菌株進行組織分離,通過品種對比試驗,分析比較分離菌株與出發菌株的差異,尋找保持原有菌株優良特性的方法。

1 材料與方法

1 1 供試菌株

供試菌株7個,日引1號及其3株分離菌株,分別為日引1號-1、日引1號-2、日引1號-3;杏3號及其2株分離菌株,分別為杏3號-1、杏3號-2。日引1號是由福建省漳州市農業科學研究所選育,并于2010年通過福建省新品種認定的優良品種,杏3號為福建省漳州市農業科學研究所保存的菌株。

1 2 培養基配方

1 2 1 母種 馬鈴薯200 g、磷酸氫二鉀1 g、硫酸鎂1 g、糖20 g、瓊脂20 g、水1 L。

1 2 2 原種、栽培種 原種采用麥粒作培養基,將無霉變的麥粒洗干凈,用1%的石灰水浸泡24 h,洗凈晾干,加1 5%的石灰和15%的木屑,攪拌均勻,裝瓶高壓滅菌,121 ℃滅菌 25 h,冷卻接種;3級種采用枝條和麥粒作培養基,枝條和麥粒的處理與原種相同,含水量約62% [3]。

1 2 3 栽培袋 干料500 g、配方為玉米芯42%、木屑20%、麩皮20%、玉米粉8%、豆粕7%、石灰1 5%、碳酸鈣1 5%。含水量約64%。

1 3 試驗方法

1 3 1 試驗設計 試驗在山東福禾菌業科技有限公司進行。試驗以菌株為因素,設置7個處理,采用完全隨機區組設計,重復4次,每處理栽培袋數為240袋,試驗總栽培袋數為 1 680 袋。

1 3 2 栽培管理 栽培管理參照工廠化栽培普遍使用的方法。培養料充分攪拌均勻,機械裝料,裝滿料壓緊后套上塑料環,塞上棉花塞,高壓121 ℃持續滅菌2 5 h,冷卻至30 ℃以下統一接種,接種后置24 ℃培養室避光統一培養,定期觀察菌絲生長情況,發現污染及時清理。待菌絲滿袋后,后熟7 d,移至出菇房出菇,溫度13~16 ℃,空氣濕度保持在60%~90% [4],適當通風,給適當散射光,當菇蕾長至3~4 cm時統一疏蕾,待子實體成熟后采收,分別統計各處理的產量。

1 4 測定項目與統計方法

1 4 1 測定項目 (1)生物學效率: 記錄子實體單袋產量,計算生物學效率;生物學效率=子實體鮮質量(g)/培養料干質量(g)×100%。(2)經濟效益分: 按照當年原料價格及鮮菇市場價,計算不同杏鮑菇菌株的單袋銷售額及利潤,并進行經濟效益分析。(3)觀察各菌株的農藝性狀,統計各菌株的總產量、單袋利潤,并進行方差分析。

1 4 2 統計方法 采用DPS V2進行數據處理和統計顯著性分析,采用LSD進行差異性分析 [5]。

2 結果與分析

2 1 不同菌株農藝性狀

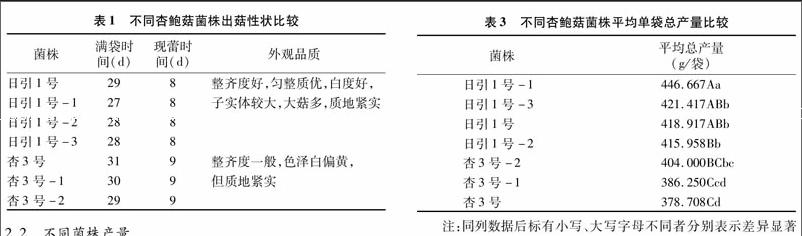

不同菌株出菇性狀見表1。觀察滿袋時間、現蕾天數,結果組織分離菌株的滿袋時間比出發菌株少,日引1號29 d滿袋,而3株分離菌株在27、28 d均滿袋。杏3號 31 d滿袋,而2株分離菌株29、30 d滿袋。現蕾時間出發菌株與分離菌株差異不大,一般在進出菇房后8、9 d。2株出發菌株的子實體外觀品質差異較大,性狀表現較好的為日引1號,整齊度較好,勻整質優,子實體色澤白嫩,大菇多,質地緊實,杏3號整齊度一般,色澤白偏黃,但質地緊實,分離菌株與出發菌株比較,外觀品質基本沒差異。

2 2 不同菌株產量

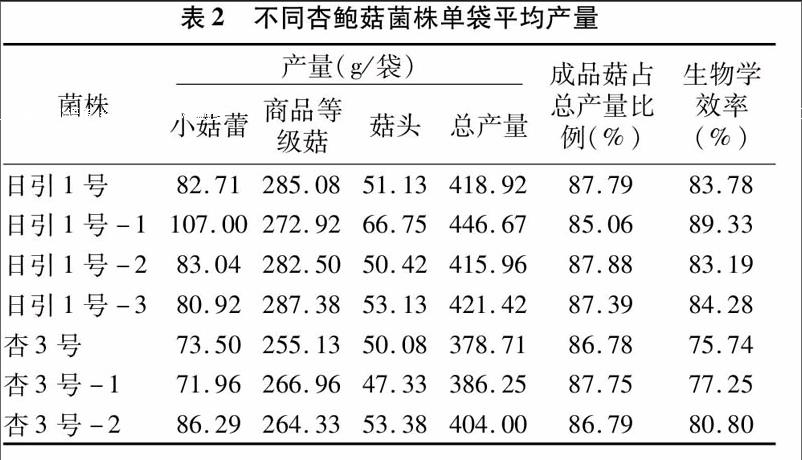

7個菌株的小菇蕾、商品等級菇、菇頭平均質量及平均總產量、生物學效率差異較大。 出發菌株日引1號,產量 41892 g/袋,高于杏3號 378 71 g/袋,差異達極顯著。日引1號的3株分離菌株產量均高于杏3號的2株分離菌株。供試菌株總產量按從高到低排序為日引1號-1﹥日引1號-3﹥ 日引1號﹥日引1號-2﹥杏3號-2﹥杏3號-1﹥杏3號。日引1號-1、日引1號-3總產量分別比出發菌株日引1號提高662%、0 6%,分離菌株日引1號-2總產量比日引1號降低071%,表明同一品種選擇不同的子實體單株,對產量影響很大。分離菌株杏3號-1、杏3號-2總產量分別比杏3號增加1 99%、6 68%(表2)。

對7個試驗菌株的平均單袋總產量進行方差分析,結果見表3。不同菌株間產量存在較大差異。結果表明,平均單袋總產量最高的是菌株日引1號-1,與其他菌株的總產量差異顯著,與分離菌株日引1號-2存在極顯著差異;日引1號-3與出發菌株日引1號總產量差異不顯著;日引1號-2產量低于出發菌株日引1號,但二者差異不顯著;分離菌株杏3號-2單袋總產量與出發菌株杏3號差異顯著,與分離菌株杏3號-1差異不顯著;杏3號-1與杏3號差異不顯著。

2 3 不同菌株栽培利潤比較

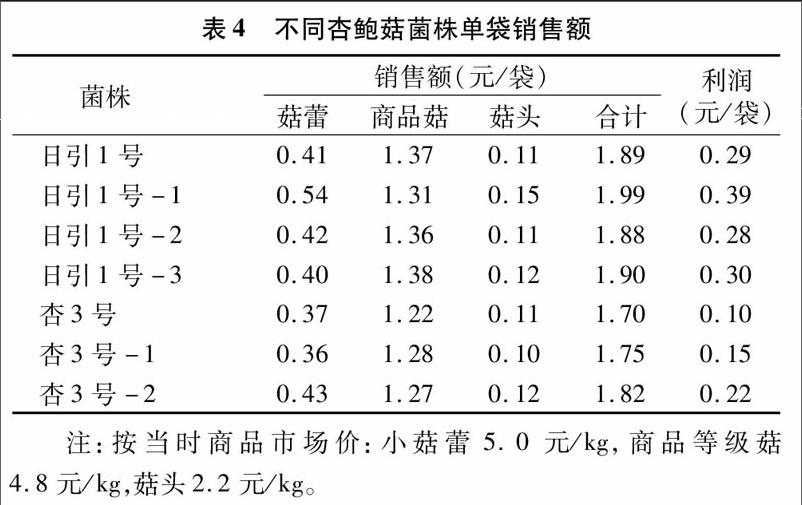

由于試驗菌株各個等級菇市場售價一樣,7個試驗菌株的單袋銷售額從高到低的排序與單袋總產量一致,方差分析結果也一致。單袋銷售額最高的為日引1號-1,為1 99元/袋,單袋利潤為0 39元/袋;最低的為杏3號,為170元/袋, 單袋利潤為0 10元/袋。從表4可以看出,分離菌株杏3號-1、杏3號-2的單袋利潤均高于出發菌株杏3號,分別提高42 08%、112 82%;分離菌株日引1號-1、日引1號-2單袋利潤高于出發菌株日引1號,分別提高33 09%、219%,日引1號-3單袋利潤低于日引1號4 17%。

3 結論與討論

王波等指出,組織分離方法可以達到較好的提純復壯效果 [6],本試驗結果也得到驗證,分離菌株不僅較好地保持了出發菌株的優良特性,表現出菇整齊,朵形大,質地致密,菇體較白,平整,棍棒狀,成品菇較多,菇蕾及成品菇比例占到了總產量的85%以上。分離菌株的產量、利潤甚至優于出發菌株。本試驗中出發菌株杏3號的2個分離菌株單袋產量及利潤均高于出發菌株,日引1號其中2個分離菌株高于出發菌株。可能由于組織分離是通過篩選表現優良的個體,再結合人工連續的定向選擇,使得現有品種的優良性狀得以保持 [7]。

研究結果同一菌株的不同組織分離物,單袋產量、單袋利潤差別較大,日引1號的3個分離菌株,其中日引1號-1、日引1號-3均高于出發菌株,而日引1號-2則低于日引1號,表明杏鮑菇進行組織分離時選擇的子實體單株有差異,造成了組織分離菌株差異,因此要注意選擇性狀優良的單株,并在分離后對新獲得的菌株進行出菇試驗,確認為優良高產菌株后,才能應用于生產。

本試驗中,出發菌株日引1號產量顯著高于杏3號,日引1號的3株分離菌株產量均高于杏3號的2株分離菌株。說明分離菌株高產高效的特性很大程度取決于原來出發菌株,所以進行組織分離時特別要注意選擇優良杏鮑菇品種,也說明組織分離對于創造新菌株具有一定的局限性。主要是組織分離是無性繁殖過程, 雙親的染色體沒有經過重組。為了豐

富現有杏鮑菇品種,創造出更優更好的新菌株,還需要在組織分離基礎上選擇其他育種方法。相關報道食用菌不同時期、不同部位的子實體組織分離的栽培效果差異較大 [8-11],對組織分離時期、部位還需開展進一步研究。

[HS2 2/3][HT8 5H]參考文獻:

[1] 黃年來 一種市場前景看好的珍稀食用菌——杏鮑菇[J] 中國食用菌,1998,17(6):4-5

[2]高小朋,賀曉龍,任桂梅,等 杏鮑菇組織分離母種及培養基篩選[J] 南方農業學報,2011,42(7):705-707

[3]李為民,李 軍,劉 杰,等 杏鮑菇菌株栽培比較試驗[J] 農業科技通訊,2014(3):58-59

[4]郭美英 杏鮑菇栽培技術[J] 食用菌,2006,28(5):66-68

[5]張國慧,張改生,葛鋒輝,等 小麥多子房性狀外顯率影響因子的初步研究[J] 植物遺傳資源學報,2008,9(4):528-530

[6]王 波,鮮 靈,唐利民,等 黃背木耳組織分離菌株比較試驗[J] 中國食用菌,2001,20(3):8-9

[7]王卓仁 組織分離法在食用菌選擇育種中的原則與實踐[J] 中國食用菌,2008,27(4):12-13,44

[8]賀曉龍,劉 琳,任桂梅,等 白玉菇組織分離母種最佳部位探索[J] 江蘇農業科學,2012,40(12):251-252

[9]方白玉,方曉霞 杏鮑菇母種培養基優化及組織分離母種比較試驗[J] 食用菌,2011(4):29-30

[10] 陳麗新,黃卓忠 毛木耳子實體不同部位組織分離試驗研究[J] 廣西農業科學,2008,39(6):808-810

[11]劉進杰,王淑芳,卜慶梅,等 四種食用菌子實體不同部位組織分離菌絲長勢對比[J] 煙臺職業學院學報,2006(2):62-65