IS崛起之謎

朱宇倫

巴黎恐襲慘案比利時(shí)嫌犯Abdelhamid Abaaoud

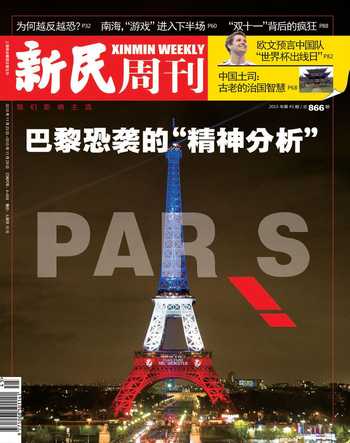

“懦夫行徑”、“史無前例的恐怖襲擊”以及——“戰(zhàn)爭行為”,法國總統(tǒng)奧朗德用這樣的口吻,描述日前發(fā)生在巴黎的大規(guī)模恐怖襲擊事件。

制造這起造成上百人死亡的恐怖襲擊的,正是在敘利亞和伊拉克“呼風(fēng)喚雨”的IS(“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”)。

巴黎之殤

就在今年1月份,一伙窮兇極惡的極端分子,闖入了法國著名諷刺漫畫雜志——《沙爾利周刊》的辦公現(xiàn)場,一陣肆無忌憚的掃射之后,留下了一地狼藉以及12具冰冷的尸體。

當(dāng)時(shí)的幾名嫌疑人中,有人宣稱,自己效忠于“伊斯蘭國”。事件的結(jié)局,自然是歐美各國增強(qiáng)了預(yù)防恐怖襲擊的安保措施,同時(shí)加大了對于IS的打擊力度。

如此這般,一來二去,似是相安無事。時(shí)間來到了2015年的年尾,就在巴黎幾乎要淡忘《沙爾利周刊》慘劇之時(shí),IS的信徒們“不失時(shí)機(jī)”地給這座世界時(shí)尚之都狠狠地補(bǔ)上了一刀。

法國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2015年11月13日晚9點(diǎn)左右,法國巴黎市區(qū)郊區(qū)公共場所共計(jì)發(fā)生7處槍擊、6次爆炸恐怖事件。在巴黎系列恐怖襲擊案發(fā)生僅幾小時(shí)后,IS發(fā)布視頻,一個(gè)留有胡須的激進(jìn)分子在視頻中說,只要西方國家在聯(lián)合行動(dòng)中繼續(xù)“轟炸”IS的據(jù)點(diǎn),這些國家將“不會生活在和平中”。激進(jìn)分子稱,這些國家的民眾“將甚至害怕去市場”。

而隨后IS也在官方聲明中正式宣稱對事件負(fù)責(zé),稱法國是他們的首要目標(biāo),并稱此前已詳細(xì)研究了執(zhí)行方案。一年之內(nèi)的兩起恐怖襲擊,無疑讓巴黎這座城市,陷入了深深的哀傷之中。

事出必有因,法國人究竟做了什么,才會招致IS如此的“特別照顧”?

據(jù)法新社報(bào)道,自《沙爾利周刊》遭襲以來,法國戰(zhàn)機(jī)在伊拉克開展1285次空中行動(dòng),進(jìn)行了271次空襲。今年9月,法國加入美國帶頭的聯(lián)軍空襲行動(dòng),打擊“伊斯蘭國”極端組織。除了參與空襲,法軍還擔(dān)負(fù)起了偵察與情報(bào)搜集任務(wù),同時(shí)向庫爾德武裝提供武器。

襲擊發(fā)生前夕,法國對“伊斯蘭國”的打擊力度還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。法國《星期天日報(bào)》于今年9月公布的一份民調(diào)結(jié)果顯示,56%的受訪者支持法國參與可能進(jìn)行的向敘利亞境內(nèi)“伊斯蘭國”發(fā)起的地面軍事行動(dòng)。法國總理瓦爾斯上個(gè)月在約旦表示,法國在敘利亞及伊拉克展開的打擊“伊斯蘭國”行動(dòng)針對其所有成員,不分國籍,其中也包括法國的“圣戰(zhàn)”分子。

或許是法國人想在與自己地緣政治聯(lián)系頗為緊密的敘利亞掌握更多話語權(quán),又或許是害怕中東的戰(zhàn)火蔓延到自己的北非“后花園”,總而言之,法國在美國人拉起來的所謂反恐“國際聯(lián)盟”中,顯得格外賣力——后果就是,招致了IS的瘋狂反撲與報(bào)復(fù)。

而這一切背后,其實(shí)還有一個(gè)更為嚴(yán)肅的話題:歐洲的“穆斯林化”與洶涌的難民潮。

早在2012年,美國學(xué)者馬克·斯特恩就在其名為《American Alone》的著作中提出了歐洲的穆斯林化這一概念,而隨著時(shí)間的演進(jìn),當(dāng)時(shí)的諸多論調(diào),被慘烈的事實(shí)所一一證明。

依舊以法國為例,根據(jù)2010年10月估算的數(shù)據(jù),法國有500萬至600萬的穆斯林人口(有學(xué)者認(rèn)為已到達(dá)800萬),約占法國總?cè)丝诘?0%。數(shù)據(jù)或許沒那么精確,但不可否認(rèn)的是,伊斯蘭教已經(jīng)成為法國繼天主教之后的第二大宗教。

然而和大多數(shù)歐洲國家一樣,法國是政教分離的國家,堅(jiān)持政治和社會的世俗化,而將宗教信仰和活動(dòng)限制在私人領(lǐng)域。在對待外來移民時(shí),也奉行“共和同化”的原則,積極倡導(dǎo)來自不同宗教、種族的民眾融為一體,從而構(gòu)建多元混成的“法蘭西民族”,實(shí)現(xiàn)對國家的共同認(rèn)同。

實(shí)際情況是,大部分穆斯林拒絕接受西方文化的融合,進(jìn)而脫離于主流社會,窮困潦倒之下,成為社會的不穩(wěn)定分子,在失業(yè)、犯罪等多重因素的影響下,最終極端化,成為我們所說的“恐怖分子”。

歐洲人渴望與伊斯蘭教進(jìn)行融合,反過頭來卻發(fā)現(xiàn),伊斯蘭教不僅僅拒絕融合,甚至大有將歐洲同化的趨勢。

眾所周知,歐洲的普遍生育率很低,諸如俄羅斯等國甚至已經(jīng)進(jìn)入了人口負(fù)增長的階段,而若要維持一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,生育率必須達(dá)到2.1才算及格。顯然,指望歐洲婦女1出頭的那點(diǎn)生育率是不夠的。那么,怎么辦?引進(jìn)移民,大量的穆斯林移民正是通過這一途徑進(jìn)入了歐洲。今年下半年以來,洶涌的難民潮,更是助推了歐洲穆斯林人口的急劇增長。

然而,移民并沒有給歐洲帶來多少活力,高生育率的背后,帶來的是愈加不穩(wěn)定的社會現(xiàn)狀,歐洲相對自由的邊界更是加劇了這樣的現(xiàn)狀。有人鼓吹西方文化要與伊斯蘭“共存”,但現(xiàn)實(shí)是伊斯蘭拒絕與別的文化共存。穆斯林根本想法是把歐洲包括美國變成伊斯蘭國家。馬克·斯特恩就直言——恐怖活動(dòng)只是癥狀,意識形態(tài)才是疾病。

IS恰好利用了穆斯林與歐洲主流社會的矛盾,以及這一波難民大潮。先前IS的網(wǎng)絡(luò)宣傳,自然不必多說。在此次巴黎襲擊事件爆發(fā)之后,15日,據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)報(bào)道,三名參與巴黎恐襲事件的恐怖主義分子的名字被公布。

據(jù)報(bào)道,其中有29歲的伊斯梅爾·奧馬爾·穆斯塔費(fèi),法國籍,他的父親和兄弟之前已被警方逮捕——法國國會議員、沙特爾市長皮埃爾·喬治在自己的社交網(wǎng)站上公布了該名法國籍極端人士的名字。據(jù)喬治介紹,這名恐怖分子至少在2010年以前,都住在沙特爾。

另一名恐怖分子的名字——阿卜杜拉巴克·B則是由法國《費(fèi)加羅報(bào)》公布的。媒體還沒有公布關(guān)于此人的詳細(xì)信息。

值得一提的是,此前塞爾維亞的《Blitz》報(bào)已經(jīng)公布了另一名恐怖分子的名字——通過塞爾維亞進(jìn)入西歐的敘利亞公民艾哈邁德·艾爾莫哈邁德。

有土生土長的法國當(dāng)?shù)厝耍辛骼硕鴣淼乃^難民,IS的手段,真可謂是無所不用其極。

也正是因?yàn)榇耍瑲W洲對待IS的態(tài)度或許會發(fā)生更多改變,同樣發(fā)生改變的還有面對難民的態(tài)度。據(jù)英國《衛(wèi)報(bào)》網(wǎng)站消息,法國巴黎13日發(fā)生恐怖襲擊后,波蘭宣布將不會再實(shí)施歐盟推進(jìn)的難民分配計(jì)劃。持有類似想法的歐洲國家,恐怕不在少數(shù)。

崛起之謎

其實(shí),不僅僅法國,事實(shí)上,IS的勢力早已在全球范圍內(nèi)滲透,只要你接納移民,就存在被滲透的危險(xiǎn)。哪怕你嚴(yán)格控制入境,IS也能從其他國家內(nèi)部發(fā)展自己的信徒,防不勝防。從美國到歐洲,從東南亞到澳大利亞,一股暗流正在悄然滋長,只等最終爆發(fā),IS大有向全世界宣戰(zhàn)的資本。

讓我們頗為膽戰(zhàn)心驚的一點(diǎn)是,此次巴黎的襲擊,策劃周密,各襲擊點(diǎn)配合嫻熟,恐怖分子不僅表現(xiàn)出訓(xùn)練有素的“獨(dú)狼”作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、能力,更罕見地顯示了團(tuán)伙配合的素質(zhì)和技巧,這是此前發(fā)生在世界范圍內(nèi)的各類恐怖襲擊都無法企及的。

我們不得不猜測的一點(diǎn)是,萬一IS已經(jīng)能將這類恐怖襲擊像工業(yè)流水線那樣“批量生產(chǎn)”,后果該是多么不堪設(shè)想?尤其是,在本身并不差錢的IS已經(jīng)控制了敘利亞和伊拉克的大片土地,征收賦稅,行政管理,乃至組建正規(guī)軍,儼然已經(jīng)進(jìn)化成了一個(gè)恐怖主義國家而非松散恐怖組織的背景下。發(fā)達(dá)國家輸出資金、技術(shù)和管理方式,發(fā)展中國家輸出勞力和原料,而他們就像一個(gè)工業(yè)化國家一樣,輸出恐怖主義。我們有理由相信,這次的恐怖襲擊絕不是完結(jié)。

哈佛大學(xué)專門研究恐怖主義的學(xué)者杰西卡·斯特恩與《外交政策》雜志撰撰稿人J.M.伯格合著的《IS:恐怖之國》一書曾經(jīng)將IS和基地組織做了對比。他們把基地組織比作孤立的“先驅(qū)運(yùn)動(dòng)”,“一個(gè)自視為精英知識分子的陰謀小集團(tuán),領(lǐng)導(dǎo)全球意識形態(tài)革命,并對之進(jìn)行援助和操縱”。他們寫道,整個(gè)20世紀(jì)90年代,基地組織“成了一個(gè)公司式的團(tuán)體,有工資名單和福利部門,工作人員周游世界,見縫插針,介入當(dāng)?shù)貨_突”。

相反,IS更像是由民粹主義者啟動(dòng)的行為。在網(wǎng)上,“它們召集起‘一群聰明的’支持者,并且給予他們力量,”他們還“對‘選民’進(jìn)行投票調(diào)查,精明地判斷何時(shí)應(yīng)該傾聽,什么樣的人可以完全無視”。

基地組織將恢復(fù)伊斯蘭王權(quán)視為“一項(xiàng)一板一眼的長期工程”——“是一個(gè)理想化的未來,基地組織的領(lǐng)導(dǎo)者們并不指望自己有生之年能夠親眼見到”。“伊斯蘭國”則擯棄了這種知性的思辨,強(qiáng)調(diào)恐怖暴力(這是為了刺激和吸引心懷不滿與憤怒的年輕男人),并且承諾建立“一個(gè)穆斯林社會,且具備其所有外部特征”。這個(gè)王國“召喚著所有非戰(zhàn)斗人員、男人與女人,來建立一個(gè)單一民族國家,除了戰(zhàn)士,也擔(dān)負(fù)起工程師、醫(yī)生、電影導(dǎo)演、系統(tǒng)管理員,甚至是交通警察的角色”。

在另外一本由記者邁克爾·韋斯與哈桑·哈桑合作的著作《IS: 恐怖武裝內(nèi)幕》中,他們不僅把“伊斯蘭國”描述為一個(gè)恐怖主義組織,也描述為“一個(gè)精巧的宣傳機(jī)器,能夠有效地散布它的信息”、“一個(gè)黑幫組織,擅長利用擁有幾十年歷史的跨國灰色是由于武器交易市場”、“一個(gè)傳統(tǒng)軍事力量,擅長調(diào)度和組織步兵”,并且極具軍事頭腦,此外它還是“一群聰明老練的人集合起來組成的機(jī)構(gòu),能滲透到與之競爭的組織中去,從內(nèi)部靜悄悄地招募新成員,直至將其徹底接管”。

韋斯和哈桑指出,許多勉強(qiáng)的“伊斯蘭國”支持者們都認(rèn)為“過去十年里,遜尼派穆斯林處境凄涼,先是喪失了對伊拉克的控制,如今又在敘利亞忍受著全國性的暴行,很多都相當(dāng)于種族滅絕,“伊斯蘭國”是他們唯一的選擇。他們視中東戰(zhàn)爭為遜尼派與一個(gè)伊朗領(lǐng)導(dǎo)下的聯(lián)盟之間的沖突,他們將極端暴力視為一種取得平衡,或遏制什葉派霸權(quán)的必要工具。”“伊斯蘭國”惡意利用這種宗派的不滿情緒,煽風(fēng)點(diǎn)火,挑動(dòng)內(nèi)戰(zhàn),刺激什葉派民兵采取暴力行動(dòng)——然后就可以把這些暴力行為作為證據(jù),讓遜尼派覺得“除了伊斯蘭王國之外別無希望”。

兩本書都指出,努里·卡邁勒·馬利基(Nuri Kamal al-Maliki)是個(gè)兩極化的人物,身為伊拉克總理,他日漸剝奪遜尼派的公民權(quán)利,從政府中清理著名的遜尼派領(lǐng)袖,他的宗派主義只能把更多遜尼派人士推向“伊斯蘭國”的懷抱。

而在美國最新出版的《黑旗:IS的崛起》一書中,作為一名一直關(guān)注中東問題,并且獲得過普利策獎(jiǎng)的美國名記,作者喬比·沃里克指出,是扎卡維憑一己之力開創(chuàng)了恐怖主義的新模式,才導(dǎo)致IS有了今天這樣的規(guī)模。

在喬比看來,是小布什政府推波助瀾地幫著造出了一個(gè)名叫扎卡維的恐怖分子。當(dāng)時(shí)小布什政府為了能夠入侵伊拉克,以虛假的材料指控扎卡維是基地組織與薩達(dá)姆之間的紐帶,盡管指控是錯(cuò)誤的,但卻成功塑造了扎卡維作為國際“圣戰(zhàn)”英雄的形象。隨后美國入侵伊拉克,又讓扎卡維有了戰(zhàn)場與口實(shí),這一系列的錯(cuò)誤令扎卡維,將原本人數(shù)寥寥的小團(tuán)伙、奧巴馬口中的“低年級校隊(duì)”壯大成了今日無人不知的IS。

喬比指出,在一封寫給奧薩馬·本·拉登的信里,扎卡維說他的目標(biāo)在于“令人憎惡”,為此要采取使人震驚與冒犯的戰(zhàn)術(shù)。他嫻熟地利用網(wǎng)絡(luò),做到了引誘和挑釁。甚至連基地組織都認(rèn)為扎卡維的戰(zhàn)術(shù)太過分了。但伴隨著每一次血淋淋的處刑(視頻),扎卡維都能受益良多:數(shù)以千計(jì)的年輕擁躉,他們都堅(jiān)信西方正在千方百計(jì)地想要摧毀伊斯蘭。

2015年11月16日,伊拉克尼尼微省,“伊斯蘭國”極端組織官方網(wǎng)站發(fā)布了該組織的極端武裝分子在當(dāng)?shù)刈鲬?zhàn)的照片。

其實(shí)不難看出,以上三本書的作者都認(rèn)為是美國災(zāi)難性的決策促使“伊斯蘭國”、乃至其前身和旁系的崛起。斯特恩與伯格寫道,2003年入侵伊拉克“加強(qiáng)了伊斯蘭圣戰(zhàn)的呼聲,要求推翻美國在中東的霸權(quán),為恐怖主義者提供了豐富的信任資源,這正是他們最需要的”。他們還說,“有些政客在盟軍入侵期間將伊拉克視為廉價(jià)旅館,我們卻將其視為一個(gè)馬蜂窩——盟軍的炮彈與子彈只是讓馬蜂飛得更遠(yuǎn),遍及這一地區(qū),乃至更多地方。”

盟軍的占領(lǐng)與戰(zhàn)后計(jì)劃同樣是災(zāi)難性的。2003年,美國駐伊拉克最高民事長官L.保羅·布雷默三世(L. Paul Bremer III)所做的一系列決定——解散伊拉克軍隊(duì),禁止阿拉伯社會復(fù)興黨進(jìn)入政府——導(dǎo)致憤怒、失業(yè)的伊拉克人迅速增長,他們特別容易被吸納到新興的叛亂組織中去,人心惶惶,缺乏安全感。事實(shí)上,韋斯和哈桑主張,大多數(shù)“伊斯蘭國”的“頂尖決策者都曾在薩達(dá)姆·侯賽因的軍隊(duì)或保安系統(tǒng)中服役”,因此,“‘現(xiàn)世的’阿拉伯社會復(fù)興主義在伊斯蘭原教旨主義的偽裝下再度回到了伊拉克。”

伯格與斯特恩總結(jié)道,“IS的崛起,在某種程度上是西方介入伊拉克后,無意中所產(chǎn)生的后果。聯(lián)合武裝令一個(gè)殘忍的獨(dú)裁者倒臺,但他們也破壞了伊拉克的國體。西方世界缺乏耐心、意志與智慧,無法去建立一個(gè)嶄新而包容的國家。那里仍然是廢墟一片。”他們援引約旦國王阿卜杜拉二世的話——與IS的斗爭將是“持續(xù)整整一代人的斗爭”。

然而韋斯與哈桑的論調(diào)甚至更加悲觀。“恐怖的軍隊(duì),”他們在書的末尾寫道,“將永遠(yuǎn)與我們同在。”

誰能對抗IS?

回到此次恐怖襲擊的源頭——IS的大本營敘利亞。在巴黎的襲擊發(fā)生之后,敘利亞無疑再次被推到了風(fēng)口浪尖。然而,或許正如敘利亞總統(tǒng)巴沙爾·阿薩德所說,“法國今天遭受的野蠻恐怖襲擊,是敘利亞人民在過去5年中一直都在經(jīng)歷的。”

只有當(dāng)人們對于日復(fù)一日的慘烈感到麻木之后,才會對巴黎的襲擊感到如此震驚。何止是敘利亞,阿富汗、伊拉克、也門……上述哪一個(gè)國家不是深受恐怖主義和戰(zhàn)爭之苦。在世界各國和IS的拉鋸戰(zhàn)之中,傷亡最多的,不是恐怖分子,不是軍隊(duì),是平民。

而最為諷刺的是,關(guān)于敘利亞和談,更多的是討論阿薩德是否下臺,而不是切實(shí)討論敘利亞問題的解決。當(dāng)政治斗爭左右了一切,敘利亞的曙光,難道真的要等到披著所謂遜尼教圣衣、鼓吹千年以前思維的IS統(tǒng)一了整個(gè)中東?

正如俄羅斯外長拉夫羅夫在巴黎被襲之后所說,“無論你是贊成還是反對阿薩德都沒有關(guān)系,IS才是你們的敵人,而不是阿薩德。”

紐約時(shí)報(bào)專欄作者弗里德曼在最近一篇文章中寫道,世界越來越多地分割成有秩序和無秩序的區(qū)域,在失序的地方,比如在利比亞、伊拉克、敘利亞、馬里、乍得、索馬里,要與當(dāng)?shù)亍⒌貐^(qū)以及國際社會所有維持秩序的力量合作,一道遏制病毒的蔓延,直至野蠻行徑引火燒身。那些團(tuán)體無法開展治理,當(dāng)?shù)厝俗罱K會尋求其他途徑。“除了遏制這些勢力之外,做不了什么,要一直等到其天然抗體從內(nèi)部產(chǎn)生出來。”

斯坦福大學(xué)政治學(xué)家弗朗西斯·福山提出,在阿拉伯世界,讓這些天然抗體凝聚起來所需的時(shí)間或許會更長。“政府不僅僅關(guān)乎制約,也需要提供安全保障、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療和法治。任何能夠提供上述所有服務(wù)的勢力都能贏得競賽,無論它民主與否……IS之所以能如此壯大,是因?yàn)樵跀⒗麃喓鸵晾耍闹卫頉]能提供最基本的服務(wù)。IS并不強(qiáng)大,它周圍的所有東西也同樣虛弱”,充滿了腐敗和教派紛爭。

福山提出,阿拉伯世界里國家的失敗太多,因?yàn)樵谀抢铮谧?部落忠誠的力量一直延續(xù)著,“這意味著你只能信任自己部落里很小的一群人”。如果凝聚人的力量只是共有的親屬關(guān)系,而不是共同的價(jià)值觀,就無法建立強(qiáng)大、不依賴個(gè)人、以功績?yōu)榛A(chǔ)的國家體制。中國和歐洲花了數(shù)百年才完成這樣的轉(zhuǎn)變,但它們做到了。福山說,如果阿拉伯世界在面對IS的暴行時(shí),無法克服部落紛爭和宗派分歧,“那么我們也無計(jì)可施”。那樣的話,他們的未來就會出現(xiàn)許多黑暗的夜晚。

IS吸引了許多對現(xiàn)實(shí)不滿的年輕人。