窮則獨善其身,達則兼善天下

歲末又至。又是告別的時節。

多年以后,回首2015,你會想起什么?股市浮沉錄;創業潮;一帶一路;全面放開二胎;專車改變生活;國足再次折戟;ISIS……或者,對蕓蕓眾生而言,更有可能的是自己經歷的某些生老病死,歡聚與別離,抒懷與郁結,甚至是看過的某一場電影,路過的某一個人,喝過的某一頓酒,春花秋月、朝露夕照的某一剎那。

生活在此時此地,在此情此景,哲學家陳嘉映先生今年新書里提出的問題尤其值得考量:何為良好生活?

這個問題的出發點,在于“己”。中國傳統學問的精神,也在于此。孔子說,“古之學者為己,今之學者為人”,所謂的成己之學,不只是經濟學所理解的自利,也不只是生物學所提出的自私的基因,成己之學,也是天下之學,更進一步,即是孟子所說的“窮則獨善其身,達則兼善天下”。這是一種自我完成,在其背后,則是道與義在做支撐。莊子說的“獨與天地精神往來”,當然是一種很高的境界,但如果囿于形式,缺乏道義,就容易流于自私與自利。

這也是禮義陵夷的時代癥結的內因,一是沉溺于自利,二是寄望于外力。錢穆先生在《人生十論》中提到:“要把我們自己的一套現前享福的舊人生觀,和西方的權力崇拜向外尋求的新人生觀相結合,流弊所見,便形成現社會的放縱與貪污。形成了一種人欲橫流的世紀末的可悲的現象。”余英時先生在論及百年來世風時則說到了另一點:“現代中國最流行的錯誤觀念之一便是把一切希望都寄托在政治變遷上面……這種想法的后面不但存在著一種急迫的心理,而且也透出對政治力量抱有無限的信任。”

重新追問“何為良好生活”的關鍵詞,在于“良好”而非“美好”。良有善之意,與美德相關,而美則缺此“德”,失其根基。所以我們提倡良好,期望的是“禮樂所由起,百年積德而后可興也”。

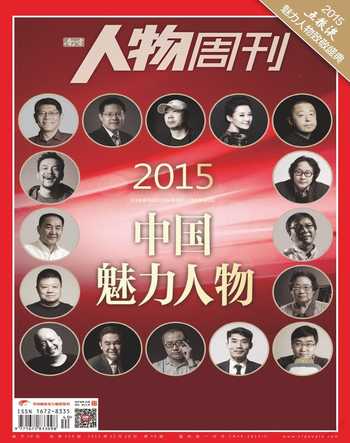

“魅力人物”的要義所在,就是能繼往之精義同時又能開風氣之先,身體力行,憑借自己的努力塑造出獨樹一幟的人格,識義理又有事功,并能對世道與人心產生積極影響。比如程維的創業,帶來了新的共享理念并改變了無數人的生活;再如屠呦呦的發現,挽救了全世界上百萬的生命。對自身事業和理念的堅守,給世界帶來了積極的改變,這就是其魅力的體現。

這些人的行業不同,方法不一,但背后的東西是一致的,都是先從自我完善開始。如陳嘉映先生所言:“我們不想變成一個普遍的大寫的人,我們只是要作為個殊者變得更優秀、更豐富,并使我們身處其中的生活世界整體變得更優秀、更豐富。”

因此,對于努力追尋良好生活、努力達成理想中的自己的人,我們需要報以祝福和褒揚。這是一個社會能持續向上的根基所在。