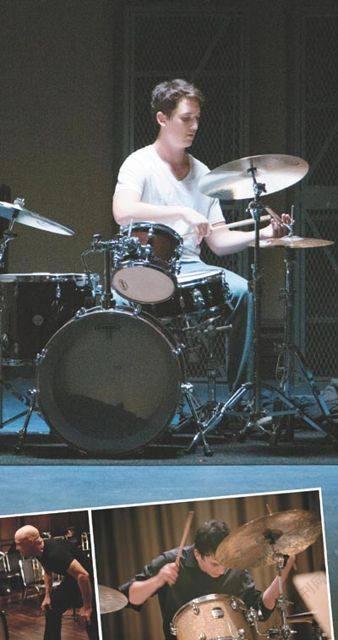

一個鼓手的爆裂志

July

碳與鉆石的關系,就好比人與天才。碳的結晶體經高壓、高溫炙煉,再切割打磨成鉆,凝結曠世價值。《爆裂鼓手》就講述了一個處于半成品狀態的天才鼓手的炙煉、打磨之路。別誤會這是一部熱血勵志片,實際上片如其名,暴烈得很。

八零后哈佛導演以初生牛犢的姿態,將音樂片拍成了暴力美學的動作片,高頻、快速、激烈的節奏擊碎了情節,擊打觀眾的神經,無論臺詞還是作為筋骨撐起影片的音樂,都有飽漲到爆裂的感覺。雖然對“極致”的追求偶感用力過猛,但一部處女作該有的生猛和厚積薄發,它都有了,尤其從奧斯卡群像中異軍突起,更似激蕩的清流。

電影以伯樂與千里馬開局,安德魯被鐵腕教頭弗萊徹相中,進入樂隊擔任鼓手。調教開始,摩擦摩擦似魔鬼的懲罰,教頭的“魔性”畢現:他濫用權力制造惡性競爭,臟話粗口像機關槍里噴出的槍子,咒罵侮辱傷自尊打臉打得啪啪響。他堅信挫敗是天賦的磨刀石,本心是天才的墓志銘——人是需要被超越的動物。于是乎,手下弟子非死即殘,要不就是魔怔了。外人看來的不人道,對他而言是步入天才之道的第一個門檻。

導師要求安德魯跟另外兩位鼓手當面PK“上崗”,三個鼓手你追我趕,每一下擊打都是力度的輸出和精神壓迫的釋放,個個打得汗流浹背氣喘吁吁,像是鬼門關走了一趟,慘烈程度不亞于赤身肉搏。這一出下馬威后,安德魯上了(魔)道,出了車禍,咕嚕一下爬起來就去打鼓,直打得血光四濺。就像那張血跡斑斑的鼓槌海報給人的暗示一樣,強烈輻射的壓力在鼓點的催促之下擒住人的呼吸,觀眾們幾乎感到不適。

但最后,當安德魯沿著從人身攻擊到自尊瓦解到自我懷疑再到涅槃重生的教學軌跡,打出了從脊梁骨到天靈蓋都激起震蕩的鼓聲之后,觀眾也跟著從氣喘吁吁到了血脈賁張。“以大多數人的努力程度之低,根本輪不到跟人拼天賦”,所以,不需要激活就能展現的天賦,想必也不值錢。近乎本能的純熟技術之上,才能捕捉靈光的乍現。放安德魯這兒,打鼓不僅是血光的爆裂,自我的爆裂,更是激情和天賦的爆裂。

但如果電影僅僅停留在這條單線上,就算聞不到雞湯味,也依然入了勵志的俗套。這部片最出彩的是安德魯和弗萊徹之間尖銳如齒輪般的人物關系。拉鋸在這對亦敵亦友、亦親亦仇的師徒中間的,是劍拔弩張的精神戰爭。就算是全片最柔和的一個地方,安德魯與弗萊徹在酒吧重逢,互陳心曲,以為從此春風化雨,畫面切到卡內基音樂廳,一場決定安德魯未來職業生涯的演奏會,偏偏在這節骨眼導師陰了他一把,就算再怎么善意地懷著藝高人膽大的猜想,也著實難逃腹黑到變態的嫌疑。諷刺的是,殘酷扭曲的關系激發出劫后余生的反彈能力,最后促成了藝術生涯的華彩。

這并不是主流的天才成名故事,安德魯的進擊,帶著劍走偏鋒、陰差陽錯的味道,偶然中并不存在必然。鑒于這種教學存在極大的爭議,就更難一言蔽之他們之間的作用力和反作用力。弗萊徹到底是誨人不倦還是毀人不倦?安德魯在迷失、重拾、突破自我之后,將面臨涅槃的成功還是更大的迷失?自詡曲高和寡卻又留戀于世俗的認可(卡內基音樂廳的掌聲),師徒之間的關系是否存在利益和功利色彩?這樣的引路人,究竟是天才成功路上的試金石,還是人生路上的絆腳石?

多象限的解讀正是《爆裂鼓手》的趣味所在。這部片子很現實,現實是可控也是不可控的。沒有人的行為能被單一的信念籠住而得到一以貫之的執行,巧合里暗示陰謀,功德里夾雜私欲,抱負里潛伏報復,充分展現了人物的復雜性、多面性,行為的流動性和短暫性。一件事情走到這兒,是復合作用的結果,它可以這樣或那樣發生,此一時彼一時,你也可以這樣或那樣去理解,一念天堂一念地獄。

有意思的是,影片予以客觀的呈現,飆的是力度和速度,短平快的直擊,人物的對壘也是毫不遮掩的短兵相接,它給人的震撼方式不帶一點花巧,卻又激發觀眾產生完全相左又能合理并存的主觀判斷,使得這部電影帶上了無心插柳的造化意味。