當好萊塢遇到華萊塢

闕政

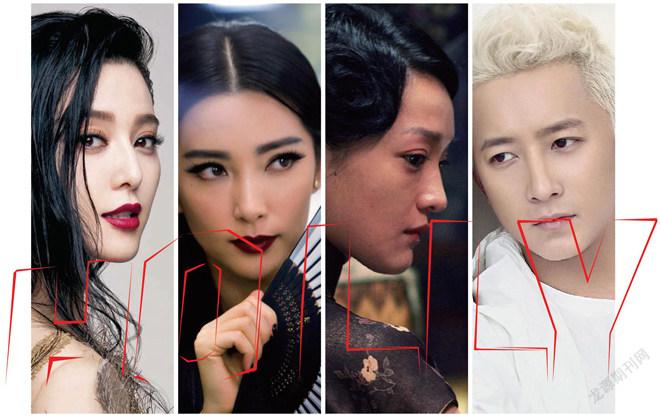

出現在好萊塢電影中的中國面孔。

昆汀用《殺死比爾》致敬港片。

好萊塢制片界有一句名言:“印度人說為印度人拍電影,中國人說為中國人拍電影,我們美國人為全世界的人拍電影。”對全球市場的觀照滲透在好萊塢的方方面面——劇本、拍攝、后期、發行,無不以“在全世界都能賣錢”為出發點——這才是好萊塢的核心生產力。

3年前,中國市場一躍成為世界第二大票倉。時任國家副主席的習近平訪美,促成了“中美電影新政”的出臺。與此同時,好萊塢也加快了它“到中國賣大錢去啊”的步伐:越來越多中國明星在好萊塢大片里露了臉,從《變形金剛4》的李冰冰韓庚,到《鋼鐵俠3》的范冰冰王學圻;從《環形使者》的許晴,到《云圖》的周迅;從《敢死隊2》的余男,到《碟中諜5》的張靜初。華人在好萊塢電影里的角色設定也從昔日的丑角、武行、反派、非法移民、唐人街小販,逐漸變成了科學家、醫生、CIA探員……去年11月,環球影業正式設立中國辦事處。至此,好萊塢六大電影公司(華納兄弟、派拉蒙、20世紀福克斯、索尼、迪士尼、環球)已經全部進入中國。

反過來看,這幾年我們的華語片里也頻現好萊塢明星,還都是一線的:凱文·史派西(《形影不離》),克里斯蒂安·貝爾(《金陵十三釵》),蒂姆·羅賓斯、艾德里安·布勞迪(《一九四二》),約翰·庫薩克(《天將雄師》)……即使是還沒進入中國片場的萊昂納多、妮可·基德曼、約翰·屈伏塔、凱瑟琳·澤塔·瓊斯、伊萬·麥克格雷格,這些我們熟知的名字也已經開始為中國“站臺”——萬達投建的青島東方影都,不僅設有4億美元的境外電影投資基金,可以直接投資全球發行的英文電影,還獲得世界四大藝人經紀公司的承諾,每年將有30部左右的海外影片在此拍攝制作。與此同時,中國最大的幾家民營電影公司,都在與好萊塢六大片廠接洽。而中國最活躍電視媒體之一的湖南衛視,今年年初也與好萊塢風頭正勁、以小博大聞名的獅門影業達成協議,共同投資拍片。

今年9月下旬,國家主席習近平對美國進行國事訪問,勢必在文化領域掀起新的合作熱潮。當好萊塢遇到華萊塢,會怎樣改變全球電影的未來?

看著引進片長大的一代

初遇好萊塢的時候,現在已然三十而立的“80后”們,還是一群初中生。雖然早在80年代初,中國就已經開始以買斷版權的形式進口了一批好萊塢影片,但我們記憶最深的,一定還是《亡命天涯》、《獅子王》、《真實的謊言》、《生死時速》、《泰坦尼克號》……對于當年的初中生來說,這些片子無不打著“學校包場”、“好萊塢大片”、“緊張刺激”的標簽,卻未必會去了解,解放后這第一波好萊塢浪潮的誕生背景。

后來才知道,是1993年中國大陸推行的電影體制改革,打破了“統購統銷”的計劃經濟模式,電影不再以拷貝銷售數量計算盈利,而是開始與票房掛鉤——1994年,哈里森·福特主演的《真實的謊言》等好萊塢大片,成了第一批“分賬電影”。次年,電影局又下發了348號文件,決定由中影公司以國際通行的分賬發行方式,每年進口10部“基本反映世界優秀文明成果和當代電影藝術、技術成就”的“好電影”。

到現在,“分賬片”已經成了眾所周知的名詞,并且被默認為每年進入中國市場的那些好萊塢重量級大片。而實際上,事關“分賬片”數量的拉鋸戰,已經維持了十多年。

2001年12月,中國正式加入WTO。作為入世的條件,“基本反映世界優秀文明成果和當代電影藝術、技術成就”的“好電影”的數量,從10部翻了個番,增加到20部。這個數字在2009年遭到了好萊塢的挑戰:美方要求中國放開對外國電影的引進和發行。中國向WTO提起的上訴被駁回,必須在2011年3月履行判決,放開海外影片的進口權和發行權。

2012年,時任國家副主席的習近平訪美,中美雙方就解決WTO電影相關問題的諒解備忘錄達成協議:中國在20部分賬引進片的配額上增加了14部特種影片(3D或IMAX),后者的分賬從原先的13%上升到25%。此舉在當年被稱為“中美電影新政”。

想當年,哈里森·福特長驅直入時,進口分賬大片雖然只有10部,卻能夠占據中國電影年度總票房的六到八成之多。這樣的局面直到2002年《英雄》在人民大會堂首映、票房破2億、標志著中國式大片元年的降臨,才得以改變——2002年,國產電影票房總額終于超過了進口片。但2012年,增配的14個特種片額度立馬又將國產片總票房拉到了五成以下——全年國產片票房占比48.46%,9年來首次低于進口片。直到次年國產片進入“破10億”時代,才有所反彈。

如今,中國每年引進的海外分賬大片仍然維持在34部這個數字,但我們每年能夠看到的海外影片卻在兩倍以上——除了“分賬片”,還有“批片”,即買斷中國發行權的進口片。當好萊塢大片紛紛以“分賬片”形式登上銀幕時,其他國家的影片往往只能以“批片”形式上映,有時也如流星一閃而過。

這也是為什么每每談及“文化例外”政策時(一種為了保護本國文化不被其他文化侵襲,而把文化排除在一般性服務貿易之外的政策),歐洲電影人舉雙手贊同,還希望推廣到中國,而美國電影人卻猛搖頭的原因。把好萊塢視為威脅,希望通過政策保護來予以提防的,并不只是中國電影。

中國功夫通行全球

為什么好萊塢能把電影賣到全世界?理由可以分析上三天三夜。而其中之一恐怕是:你不得不佩服好萊塢的學習能力。

中國功夫片也曾是一個能夠賣給全世界的片種,好萊塢亦不乏癡迷者。大名鼎鼎的昆汀·塔倫蒂諾本人就是個功夫迷。早在1995年他就因為圣丹斯電影節來北京展映交流。2002年他的代表作《殺死比爾》中東京場景的部分實際上也大都是在北京完成了拍攝,為他擔任動作指導的是著名的袁和平和他的袁家班。熱愛功夫的昆汀一度還曾想過由自己來出演片中的“白眉道長”。

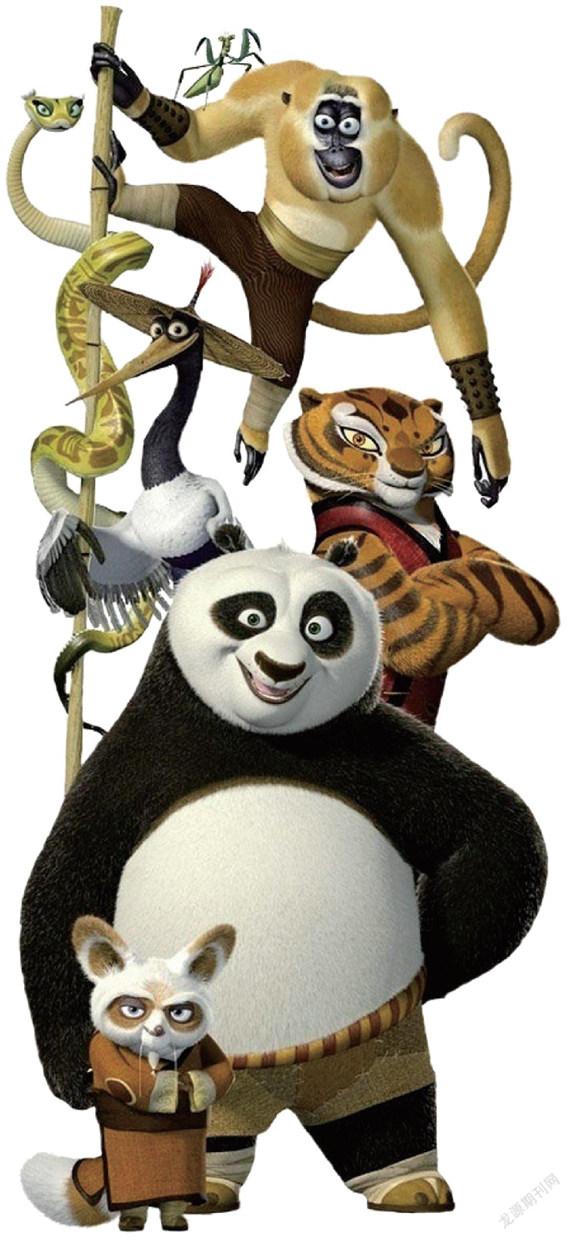

《功夫熊貓》是把中國元素融入得最好的美國動畫大片。

和很多港片迷一樣,昆汀在大洋彼岸當錄像帶租賃店伙計的時候也沒少看港產功夫片,從邵氏的張徹、胡金銓,嘉禾的李小龍,一直看到吳宇森、徐克、程小東、成龍。《殺死比爾》為了致敬港產片,片頭還硬生生加入了邵氏的標志:一個醒目的“SB”。盡管影片中時空穿越得近乎荒誕,但漫畫式的強烈風格倒真得了幾分港片的真傳:盡皆癲狂,盡是過火。

無獨有偶,美國導演沃卓斯基姐弟打小也是功夫迷,他們最具代表性的作品《黑客帝國》,同樣請來袁和平擔任動作指導。救世主Neo拗的許多經典造型也正出自對于中國功夫的借鑒。當年袁家班的成員之一陳虎,擔任了主演基努·里維斯的功夫教練,兩人也因此結下長達十多年的友誼,以至于2013年基努初當導演,就決定要拍功夫片《太極俠》,而且非陳虎主演不拍,還把正面角色留給了兄弟,自己則懷揣著八分之一的中國血統演起了大反派。

不只是這些極端癡迷者,中國功夫早就滲透進了好萊塢的角角落落。每年盛產的大量動作片里,或多或少都有中國功夫的影子。當年在好萊塢做武術指導的陳虎早就提醒同行:“要留著點,不要為了多掙眼前的一點錢,把看家的東西都教給美國人了,美國人是非常善于學習的,等他們都學會了,我們就該沒飯吃了……”而實情是好萊塢制片公司早已開始有心收集中國功夫,一招一式拆解,逐格掃描入庫,需要時即取即用,一般制作都不需要再聘請中國武指了。

這一點在動畫片領域恐怕更加明顯:當年夢工廠準備拍攝中國背景的動畫大片《功夫熊貓》時,問遍了華裔動畫師(其中還包括今年以《捉妖記》拿下中國票房冠軍的香港導演許誠毅),但結果都不太懂功夫。反而是豐富的數據庫造就了熊貓大俠。

橫沖直撞好萊塢

演而優則導,對袁和平來說,則是做武指做到天下第一。造就過《黑客帝國》、《殺死比爾》、《臥虎藏龍》這樣的名片后,在好萊塢聲名大噪的袁和平在十多年前就曾傳出過要當導演的消息,據說準備拍攝的電影叫《白雪公主和七武僧》,出品方迪士尼。講的是1880年,一位中國公主從宮中出走,在流浪期間碰到七位少林武僧,并一路受到保護的故事。然而這部電影在之后的十幾年間命運多舛,始終未能與觀眾謀面。最新消息是舊案重提,今年又開始啟動了。

與袁和平相似的是,許多香港導演進軍好萊塢的敲門磚,也都是動作片。中國功夫成為他們“橫沖直撞好萊塢”的一張通用名片。

在好萊塢,吳宇森拍了《變臉》、《碟中諜2》,徐克拍了《K.O.雷霆一擊》、《雙重火力》,于仁泰拍了《五行戰士》、《鬼娃新娘》、《佛萊迪大戰杰森》,程小東拍了《潛龍轟天3》,陳嘉上拍了《拳皇》……票房都還不錯。但是當華語導演想要嘗試拍攝一些和功夫無關而和中國有關的題材時,卻立馬遇到了障礙:吳宇森曾想拍攝《飛虎》,講述美國飛行員在中國的故事,卻被美國片方明示:不希望有那么多中國人出現在影片中,因為美國觀眾不愛看。

陳可辛大概是香港唯一一個闖蕩好萊塢卻不拍動作片的導演。當年他報考加州大學洛杉磯分校,第一志愿是電影,卻因為沒有背景沒被錄取,于是轉讀歷史系。“歷史都是講故事”,陳可辛說,“我不是那種十多歲就拿著攝影機,懂得怎么去拍的人,我只是個說故事的人。”

很多年后他回國拍攝了《中國合伙人》,英文片名叫作“American Dreams In China”,在中國發生的美國夢,頗有些夫子自道的意思。“有一點諷刺荒謬的感覺,大家覺得美國夢肯定是美國的,但是美國的經濟已經飽和了,從窮致富在美國是非常困難的,因為每個階層都定下來了,發展得很成熟了,所以在美國已經發生不了美國夢了。但反而這個美國夢每天都發生在中國,直到今天都還在發生……” 片中,鄧超飾演的孟曉駿帶著陳可辛自己的故事和影子:在餐廳做busboy,幫忙收拾桌子,倒茶倒咖啡,比負責點菜的侍應還低一等。但他滿懷自信,野心大,抱負高,而且“都寫在臉上”。

在好萊塢,陳可辛拍攝了《情書》,作品評價不低,但導演卻執意回流國內,原因是“在好萊塢遇到了最不喜愛的掣肘,見識了大企業文化,劇本不是出自我手,大部分導演都是雇傭導演,所有東西早已有了”,而“我的堅持,就是堅持創作里自己說了算”,“要擁有話語權,只有自己當老板”。

在內地第五代導演中,除了顧長衛為好萊塢擔任過多部影片的攝影,陳凱歌也曾以導演身份闖蕩好萊塢。但唯一一部R級(限制級)驚悚片《溫柔地殺我》,卻不幸口碑與票房雙雙失落。

中國功夫已深刻地影響了好萊塢。

合作1.0時代:游戲規則決勝負

最近幾年,隨著中美電影新政的出臺,隨著中國成為全球第二大票倉,越來越多好萊塢制片巨頭走進了“華萊塢”。“橫沖直撞好萊塢”再不僅僅是個人行為,“中美合拍”成了新的生意經。

《環形使者》、《鋼鐵俠3》、《太極俠》、《敢死隊2》、《超驗駭客》、《云圖》、《狼圖騰》……無不打著“中美合拍”的旗號。但其中的絕大部分合拍片,實際上只是“合資片”。

“好萊塢制片巨頭們對中國知之甚少,但他們知道有一些巨變正在中國發生,他們也想分一杯羹。”奧斯卡前主席希德·甘尼斯如是說,“盡管他們也會抱怨中國實在有太多規則,太難和中國人合作了。”

而合作的1.0版本,大都只是用參與投資來換取利益分賬,中方最多只能算是“協拍”,幫忙聯絡一些取景場地、打醬油的群眾演員……所謂的中國元素多是強硬地“植入”,而非“融入”,更不用提本土文化云云。

1.0時代,合拍純粹是一盤生意:中方通過投資大片獲得分賬,而美方則因此順利將原本的“引進片”變身為不需要受到配額數量限制的“合拍片”,分賬比例也從原先的最高25%,一躍升至43%。

相對于這18%的重大利潤提升,中方在合拍中取得的利益卻很有限——中影曾與哥倫比亞影業合拍《功夫夢》,由威爾·史密斯的兒子賈登·史密斯和成龍共同出演。中影的投資約為500萬美元,但在要求分賬權利時,卻不敢提出全球票房分賬,而只求大陸發行收益權。之所以如此保守,是顧忌到財務和法律成本——美國六大影業對合拍片要收取25%的全球發行代理費,高昂的成本甚至可能反超票房分成,令中方不敢貿然輕舉。

“全球分賬就意味著一定要查賬,要做審計,財務成本很高,還得有會計制度,既要經得起美方來查賬,又得有能力去查人家的賬。”樂視影業CEO張昭說,“一旦有問題還得走法律程序,而好萊塢的財務制度和法律制度早就非常規范了,它掌握了游戲規則。”

在他看來,合拍片賺錢不難,難的是掌握知識產權。而這一點也正是好萊塢一直以來最看重的。一位好萊塢制片人告訴《新民周刊》:“好萊塢大集團的老板都是猶太人,很會做生意,大都是做發行起家,對知識產權非常重視。現在的六大電影公司,手里都掌握著自己的電影系列,拍攝計劃已經排期到了2020年。什么季節出產什么電影,像短褲和圍巾一樣準時。萬一中途遇到演員受傷,失去兩個月怎么辦?就用特效補回來。”

一些經驗和教訓教會我們,倘若想要真正的合拍,從劇本階段就參與討論,演員不再是打打醬油,必須先從體制、規則出發。

今年1月,全球最大的電影完片擔保公司“美國電影金融公司”選擇在中國上海落戶。所謂“完片擔保”,就是由出品方購買保險,確保影片能在預期時間內完成。這不僅僅是買份保險那么簡單,更是一個成熟電影市場的象征——在好萊塢,一部電影能不能順利獲得投資方的資金,一個重要的考慮因素就是這部片子有沒有完片擔保合同。一旦影片正式投入拍攝,除了攝制團隊,還會有一些拿著各種文件表格的人“流竄”在片場,他們就是完片擔保公司的人,負責在整個電影拍攝周期內,監控每一分鐘、每一筆現金流。完片擔保進入中國,標志著一個電影金融信用體系的建立。

合作2.0時代:知識產權定乾坤

不過,即使掃除了金融、法律體系的障礙,中美合拍仍然不是件容易的事。

DMG印紀傳媒總裁丹·密茨,人稱“丹員外”,紐約人,上世紀90年代就來到中國北京創業廣告公司,中國通,已經投拍了包括《環形使者》、《超驗駭客》在內的多部合拍片,《鋼鐵俠3》更在中國收獲了7億票房。但即使在這個被譽為“最懂合拍片”的人看來,“中美合拍并不是那么容易,要經過很多坎兒”。

最大的原因,當然是文化差異。別的且不說,語言關就第一難過。一位美國導演曾經直說:“美國人不愛看字幕,即使可以學到很多其他國家的不同文化。”馮小剛也曾說:“我們的電影都在說漢語,而在世界各地大部分電影觀眾都是看英語的,我們還是‘少數民族語言’”。

解決的辦法有幾種,一種是像多民族的印度一樣,大量拍攝歌舞片,不但擺平了國內不同種族,還沖出亞洲,成就了“寶萊塢”。另一種更簡單的方法則是配音,比如《狼圖騰》在全球上映時就采用了多語言版本。但這種做法的后患也很明顯:黃種人操著一口流利的英語——看過英文版《末代皇帝》的觀眾大概都免不了會在太監和老佛爺英語對話時出個戲、笑個場。

即使語言問題可以解決,文化差異仍是難題。“對好萊塢來說,中國是非常重要的市場。然而即便再重要,好萊塢也不會因此就把百年形成的模式改變了。”丹·密茨說。

目前,廣電總局對于合拍片的要求包括:中方出資比例不少于三分之一,必須有中國演員擔任主要角色,需要在中國取景……出于在中國賺盡可能多的票房考慮,美方同樣需要加入盡可能多的中國元素,但中國元素太多,卻又會影響到其他海外市場乃至全球票房。一邊是魚,一邊是熊掌,僅僅美國一方已經開始糾結。

而此前的一些經驗,又都證實了這樣的糾結并非空穴來風——當年《功夫夢》國內票房慘淡,北美票房卻高企;華裔導演王穎根據華裔暢銷作家鄺麗莎同名小說改編的《雪花與秘扇》,國內票房同樣慘淡;而前些年一部國人非常不熟悉的《幸福卡片》,卻在國際市場上相當暢銷……

眼看著合拍片即將進入2.0時代,是簡單重復西方價值觀,還是開拓中國本土文化,勢必成為好萊虎遇到華萊塢的最大問題。