三峽原鄉

陳文

1993年開始的長江三峽水利樞紐工程移民分期進行,直至2010年9月,共計搬遷移民139.76萬人。當三峽大壩地標似的橫亙在中國當代社會改革開放的歷史版圖中,海拔175米的長江水位已經躍過高崗山巒,吞下城池田地,淹沒了長江上游20個縣市區行政地,構成了中國式新地形景觀:高峽平湖。

舉世矚目的長江三峽水利樞紐工程自2003年6月開始蓄水,接下來發電、通航等綜合效益逐步發揮,三峽庫區進入“后三峽時代”。

三峽移民背井離鄉,很多外遷異地。他們告別的不僅是賴以生存的土地,還有自古至今的鄉土文化,人文背景。遷移,對于這些活生生的人物來講,既是生存環境的大改變,也是一次命運大轉折。

移民在現實生活中的非志愿遷徙、流動、擇址、新居,環境、形勢均迫使這個群體必須先謀生存,后求發展。他們的社會身份發生了確實的扭變:對于故鄉來講,他們成為流落外地的過客;對于遷入地來講,他們卻又是異鄉人。我看見,他們的焦慮,他們的孤愁,更難忘記他們一顆顆灼燙、跳躍的心。

我零距離地目睹了這一場撼天動地的人類歷史大遷徙,用相機定格了三峽移民這22年間(1993年-2015年)的系列瞬間。我希冀,這些圖像記載的不僅僅是他們在峽江中過往的人生事實,而且是一幀幀能夠寄寓移民們舒心與溫暖的原鄉記憶。

22年光陰,彈指一揮間。當我們的視線向長江三峽這一片古老的大地凝視,最讓人心悸的不只是江河容顏,還有百萬移民、泱泱百姓。

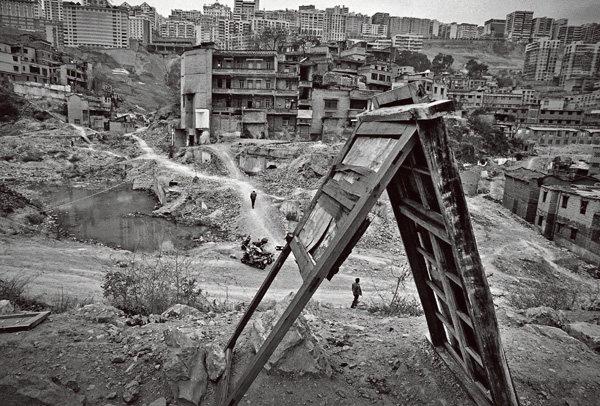

2005年,重慶巫山縣。站在這里遠眺,高樓林立的新城仿佛騎在老城殘存的廢墟之上,就地后靠的三峽移民陸續住進新房。

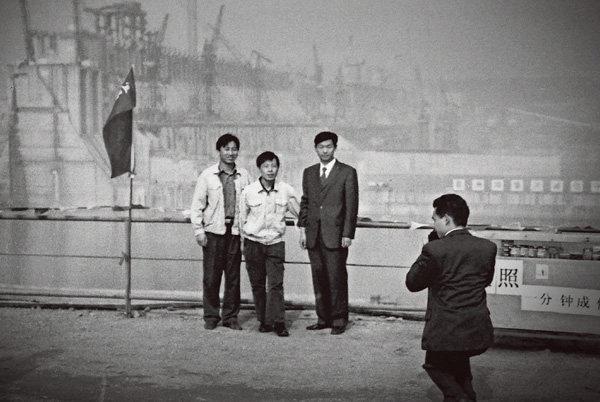

2008年1月,重慶巫山縣。林特產業在三峽蓄水后成為庫區移民經濟重要的支撐點,這些物質運往城鎮流通。水運碼頭因而成為重要的經濟傳輸樞紐。

2003年6月,湖北秭歸縣歸州鎮。海拔135米的水位淹掉了原來的商業街,這個標志依然佇立著,但物是境非。

2015年2月,重慶巫山縣。臘月里,在外工作的移民青年回到三峽家鄉舉辦婚事,依然按照村鎮里的風俗在江畔公路邊擺起了酒席,洋洋灑灑三四十桌,好不熱鬧!

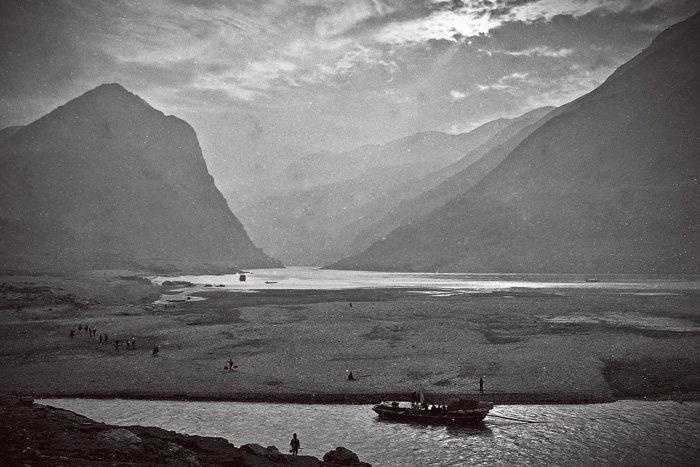

1993年2月,重慶巫山縣巫峽口。三峽工程原貌恍如隔世,這一年開始啟動移民。一年一度的冬季枯水位,長江與大寧河交匯處有大面積的河灘,十余年后,三峽二期蓄水淹沒至此,它永遠地沒入江底。