抗日、反日、親日、知日、友日……

野島剛

今年是抗日戰爭勝利70周年,原本在日語里也沒有“抗日”這個詞。但是,中國一直在說抗日,所以最近連普通的日本人聽到抗日這個詞也大概知道是什么意思了。抗日和反日當然有所不同,但事實上日本人覺得這兩個詞是幾乎同義的。

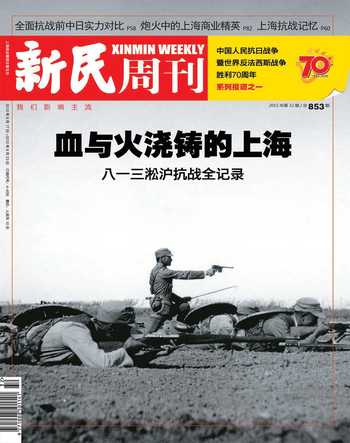

大部分日本人不理解“抗日”這個詞在中國的真正含義。所謂“抗日”,對中國來說,是新中國誕生過程中的一個神圣且重要的行為。從上海事件開始“抗戰8年”,是中國革命承受“分娩之苦”的時間。到這里日本人也還比較好理解。有時抗日也追溯到“滿洲事變”(九一八事變)。這也還算在可理解的范圍內。因為日本憑借軍事實力把滿洲強行占為己有這件事,是幾乎所有日本人都承認的歷史事實。

《開羅宣言》中寫道“日本國從清朝人那里所竊取的一切領土,例如滿洲、臺灣、澎湖列島等歸還中華民國”。日本在1945年投降時接受了《波茨坦公告》。而《波茨坦公告》中表明日本接受《開羅宣言》。所以,算不算是侵略暫且單說,“竊取”這個詞無疑包含了很強的非法性含義 。

順便提一下,中文里不光有抗日這個詞,“×日”這個形式可以擴展成很多詞語。不光有“反日”、“親日”,也有“媚日”、“排日”、“侮日”等詞語。這樣想起來,我也聽說過《知日》這本介紹日本文化的雜志在中國賣得很好。

最近,馬英九說“我既不親日也不反日,我是友日”,一時間成為熱議話題。說到這我想起2007年競選活動期間,馬英九訪問日本時說“我既不反日也不親日,我是知日”。地點我記得在京都。因為當時我擔任朝日新聞臺北支局長,跟馬英九一起回到日本做采訪,所以到現在還記得很清楚。

從那以后經過了8年時間,現在馬英九走過了知日的階段,進入友日狀態了吧。如果確實如此的話還真是件令人高興的事兒。然而,日本人可能會單純地想,在說知日或友日這個詞前,不就等于說是親日了么,那就直接說親日好了。可是,不僅在臺灣,在中國大陸也一樣,如果被人說“那個人是親日派”的話,就存在政治風險了。因為親日這個詞和“抗日”的歷史觀相沖突,所以“親日”這個詞很容易和“漢奸”畫上等號。

在中國,“知日派”總的來說都害怕被視為“親日”。所以當日本和中國產生對立時,無論如何他們不得不以強硬的姿態站出來批評日本。這時候日本人驚訝“他平時對日本態度那么好,為什么突然這么嚴厲地批評日本了”,甚至覺得他背叛了過去的立場,毫無疑問這是因為不了解中國人自己的國情。

另一方面,日中關系惡化時,日本的“親華派”很多人堅持為中國辯護的立場。在反華派憤怒地開展批評中國的攻勢之時,他們往往提出“盡管如此,中國內部有自己復雜的國情,領導層也很不容易,所以要退幾步考慮”、“日中關系的相互依存度逐漸加深,稍微有些摩擦影響也不大”等觀點,試圖為亢奮的反華氣氛降溫。

最近我見到了自民黨的大佬政治家,他在日本經常遭受反華派的各種攻擊。在日本政壇上他擁有和中國政府之間最廣的人脈,是自民黨內為數不多的中國通,作為重量級政治家存在感超強。我問他:“在日本,您被視作親華派的代表。您怎么看?”

他用非常嚴肅認真的表情回答道:“親華派挺好的啊,這還可以接受。但是有人說我是媚華派,這個絕對不能接受。我想跟講這話的人說,試試看你能否去中國跟領導見面說你在日本說的罵中國的話呀?”

這樣看來,在日本和中國“親華派”和“親日派”的作用正好是相反的,這確實挺有趣。不管怎樣,無論日本還是中國,因為存在復雜的歷史和政治對立,如何定位“我和中國”或“我和日本”之間的關系,是一件非常困難的事兒。這樣的時代還會持續下去。我究竟該稱自己是“什么華派”好呢?