矗立的豐碑

楊一舞

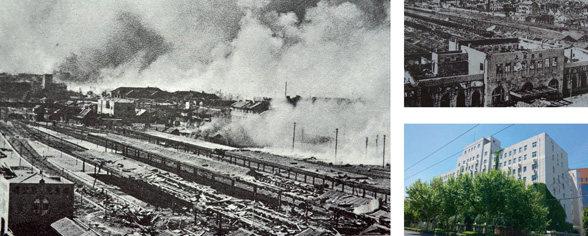

左:遭受日軍轟炸的北站鐵路。右上:日軍轟炸后滿目瘡痍的上海北站。右下:如今的上海鐵路局。

往事悠悠,總有一些無法磨滅的印記忠實記錄著歷史。在上海,除了眾所周知的四行倉庫,還有一棟樓飽經炮火摧殘,仍昂然屹立,成為上海抗戰永久的豐碑。

如今依舊矗立在上海閘北天目路的上海鐵路局大樓,前身就是京滬、滬杭甬鐵路管理局(簡稱兩路鐵路管理局)。如今再訪舊地,這棟樓已看不出曾經的累累傷痕,然而,它不曾也不該被遺忘!

兩路鐵路管理局的舊址在上海北站,曾于1931年上海“一·二八事變”期間被炸毀。雖然事后北站曾被修復,但修復過的地方卻非常局促。該局后來便輾轉租屋,不但經費花銷巨大,而且并非在上海華界之內。由此便決定要自建大樓,并最終將地址定在上海鐵路北站內。

自建大樓也曾遭到許多反對,質疑者道:“曾經交火的北火車站,又在重建大廈,難道當局者已經忘了一·二八事變的教訓!還是為兩路營業發達盈余無處可用!”因這一質疑,在地址的決定緣由、經費花銷方面做了具體的解釋:一是在上海建管理局在本路范圍內,交通便利,不增負擔,二是上海北站毗連寶山路地價最相宜;而經費方面,在租借他處時四年半間已達三十五萬多國幣,而建造費用總共在七十萬國幣內,雖多為借款,但十年還本付息后,房屋全部歸本局所有。

重建經歷不少曲折,但終落成,此時為1936年10月間。然而,不到一年,即1937年的“八一三”,第二次淞滬抗戰又爆發了。鐵路管理局大樓又成了日軍炮轟的目標。

9月27日,英國《泰晤士報》報道:“日本飛機一整天中都在將重型炸彈傾瀉在閘北,尤其是幾乎位于公共租界邊上的上海火車北站。劇烈的爆炸聲震撼了整個城市……”在各種報道日軍轟炸閘北的照片中,都可以看到鐵路管理局大樓昂然矗立。這個顯著的目標,既是日軍打擊的重點,也是各國攝影記者的對焦點。

在10月12日前后,日軍對北站地區發起更加猛烈的襲擊。美國記者哈雷特·阿班在回憶錄中寫道:“我租下了那家酒店十一樓整層,包括臥室、客廳、辦公室、兩個浴室和兩個大陽臺。坐在其中的一個陽臺上,可以遠眺黃浦江下游,也可觀看日本飛機日復一日地轟炸北站和閘北。”

“北站距我所在大樓的直線距離只隔八條街。每有巨型炸彈爆炸,便有滾燙的金屬彈片落到我的椅旁或彈到陽臺的墻上。有一天,我請來一位年輕的土木工程師趁轟炸時,在陽臺上架起他的儀器。經他測算,炸彈在北站爆炸后十五秒內,激起的煙塵碎片,至少高達六百英尺。爆炸處距此僅八條街,每有炸彈爆炸,便見煙塵沖天,在頂部爆出一朵蘑菇云,然后,巨響和沖擊波便涌到了我的觀察點。”

日軍對閘北北站鐵路管理局的大規模轟炸是從10月22日開始的。北站地區作為鐵路運輸的要道樞紐,日復一復的轟炸給周圍市民帶來的傷害可想而知。

《倫敦新聞畫報》報道:“10月22日,日本人給我們打來電話,說他們準備采取軍事行動,炸毀上海火車北站的辦公大樓。由于該建筑的結構十分堅固,普通的炮彈和小炸彈無濟于事,所以他們準備啟用1000公斤的炸彈。這座大樓是中國人于1932年戰爭之后建造的六層樓,用四英尺厚的鋼筋混凝土,是按照防炸彈要求而設計的。北站地區一直是日軍進攻的目標,也是中國軍隊防線的最右端和與公共租界接壤的地方。”

在戰火中,鐵路管理局大樓千瘡百孔、面目全非,但卻沒有倒塌。《倫敦新聞畫報》報道:“當他們扔下了19顆炸彈,其中有5顆炸彈擊中了目標之后辦公大樓的東翼起火燃燒,所有的室內裝飾和家具被燒毀。然而對大樓的破壞并不嚴重。最嚴重的破壞是從側面擊中大樓的那些炸彈造成的,其中的一顆炸彈引起了大火。中國人后來告訴我們,他們的傷亡情況是十人戰死,約二十人受傷。”

北站鐵路管理局大樓就像在抗日戰爭中不屈不撓的中國人,屹立不倒!在大樓起火之后,中國軍隊撤出了辦公大樓,很快,人們聽到大火引爆手榴彈和其他小型武器彈藥的爆炸聲。

撤出的中國軍隊正是謝晉元帶領著的“八百壯士”。此前,堅守閘北的88師524團的團部就在這座大樓里。70多天前,他們在閘北揭開了淞滬會戰的帷幕,此后他們一直堅守在這片血火之地頑強抵抗,這里始終是戰線旋回的軸心,被日寇稱為“閘北可恨之敵”。

八百壯士撤入四行倉庫,進行上海的最后一場保衛戰。

10月27日,閘北鐵路管理局一帶被日軍占領。(特別鳴謝:哈雷特·阿班著 楊植峰譯的《民國采訪戰》、沈弘編譯的《抗戰現場》)