麥克·弗里曼:圖片故事中的敘事節奏和韻律

麥克·弗里曼

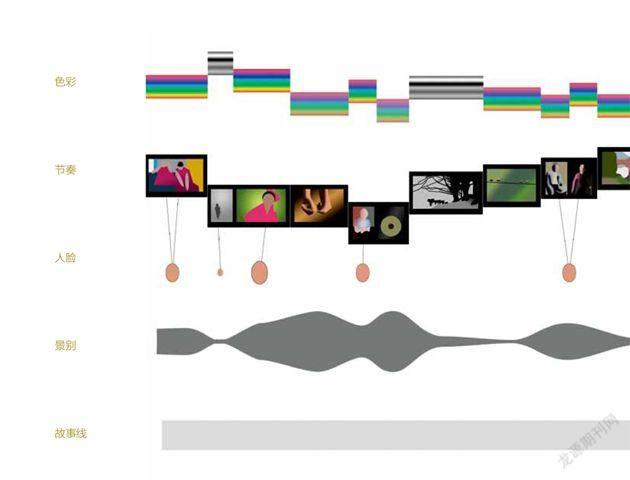

《茶馬古道》組圖編排分析圖

圖片內容和視覺表現的多樣性是讓讀者看下去的關鍵。這是從《茶馬古道》全書166個跨頁中選出的若干個跨頁,我們可以看到這一組照片的內在韻律和節奏。左邊欄從上到下標記了幾個關鍵的變量,分別是:色彩的變化,中間穿插一些黑白照片;照片的節奏,即將何種照片組合在一起;人臉,臉部總是很容易吸引注意力;景別,從遠景到特寫。

敘事即是對一系列相關聯事件的陳述,按照某種順序編排,這是大多數小說、非虛構文學、紀錄片以及電影的主要呈現形式。很多情況下,敘事都按照時間順序進行,因為這是展現相關事件如何相互發生聯系的最明確的方式。

結構是敘述的基礎

在講故事中,至關重要的是解釋所發生的事。這看起來是再平常不過了,但如果讀者跟不上情節的發展,他們就不會再看下去。面對面講故事似乎并不難,但一旦我們用其他媒介,比如攝影這種靜止的媒介,就很容易忘記這樣一個簡單有序的原則。

結構是一般敘事的關鍵,你需要在一段時間內讓觀眾產生興趣。從用照片講故事這一角度來說,就需要攝影師轉變一下重心甚至改變態度。大多數人會比較注重單張照片,試圖把我們所有的天賦、技巧和興趣都傾注到一個畫面之中,讓這張照片獨自成章,接受檢視。但是,用一系列照片來講故事意味著這些照片需要相互協作,因此必須有規劃。

故事與故事當然不盡相同,但卻可以找到一些基礎性的通用原則。我們可以以電影劇情的結構為例進行分析。下圖顯示了最基本的典型敘事結構。大多數劇本一開場總是會介紹人物、確定主題并且交代環境,我們稱之為“起因”;之后故事的發展會變得更復雜有趣,各種元素加入進來,集合成一個高潮,這一過程被稱為“發展”;高潮過后,所有的問題都得到了解釋,有了解決方案,這就是“結局”。所以,最基本的敘事都有這樣一個三段式的結構。

這是理想化的典型敘事結構,其戲劇張力通過波浪式的情節發揮出來,慢慢達到高潮。強有力的開篇很必要,它可以立刻吸引住人們的注意力。驟然而止的結尾充滿力度,也是可以的,但更常見的是解釋性收尾,慢慢地解決問題。很多情況下,意外的元素可能會為故事增添一條副線,在圖表上,它從邊上插入,然后加入故事主線。

對靜止影像來說,最大的問題是,你想通過圖片講一個多復雜的故事?攝影可以將許多微妙的情緒傳達給觀眾,但它也有一些局限,尤其不擅長解釋說明。如果只選那些可以把一切都解釋得清清楚楚的照片,那么整個系列就會很乏味。攝影最有效的表現方式是給觀者留一些想象空間,而不是把一切都說白了,一點不留有余地。所以幾乎所有的圖片故事都會配文,哪怕只有一行字。

故事的韻律和節奏

講述一個故事的樂趣在于要想方設法保持觀眾的期待。僅僅按照時間順序陳述一個接一個的事件并不能確保讀者會一直感興趣。不管用什么媒介呈現,故事總是一種娛樂的形式,而要保持趣味性的關鍵是韻律和節奏。

韻律意味著起伏,它是故事成功所不可或缺的元素,如果沒有時不時的刺激點,觀眾很容易就會感到無聊。任何一種線性的藝術形式,音樂也好視頻也罷,都不可能讓趣味度持續增長,持續變得更有趣或更具震撼力。相反,長時間來已被反復驗證的成功模式是一種波浪式結構,進兩步,退一步,然后再進兩步,在這過程中逐步達到張力的頂點,也就是高潮。總的來說,韻律就是運用變化,觀眾總是會喜歡多樣性。

節奏也就是將故事呈現給觀眾的速度,它與韻律緊密相關。印在紙上的圖片故事,或者可以由觀眾自行點擊控制的多媒體展示,其圖片的選擇與排序也可以影響人們的觀看速度。無論如何,節奏與韻律有著類似的原理,它們都有賴于多樣性,比如一上一下,一緩一急,一收一放。換言之,圖片的節奏可以先快,再慢,然后再快起來,循環往復。

對于音樂來說,這是顯而易見的道理,甚至一首歌,一部電影,都適用,但就照片來說,在趣味度上有高有低,這一概念就讓人犯難了。當你試圖用一系列照片來講故事時,怎樣才能做到既有韻律,又不混入濫竽充數的照片呢?就像我的一個同行所說,“沒人有時間看不痛不癢的照片 !”這話完全沒錯,但圖片故事的節奏絕對不是指影像質量上的參差,而是指在照片保持高質量的同時,在其他的方面進行變化。當然,在任何由一系列照片組成的圖片故事中,總是有那么幾張特別突出的,我們可以稱之為關鍵照片(Key Shot),這些應當成為敘事節奏中的波峰。

以前,將照片編輯成一組圖片故事通常是圖片編輯的工作,而現在,就像數碼攝影領域的其他方面一樣,我們作為攝影師也有了決定權。我們已經開始自己處理照片,再加上多媒體平臺展示和按需印刷的興起,如果能自己學會照片編排技巧總不是壞事。

下面,我就用這個“茶馬古道”的故事來簡單說明為圖片故事挑選照片時需要考慮的要素。茶馬古道的故事本身比較復雜,講述了因為西藏地區對云南和四川出產的茶葉需求旺盛,人們用馬將茶葉運抵拉薩,并且換成戰馬運回云南,最終形成了總長超過3000公里的道路系統。其中厚重的歷史(從公元7世紀到20世紀中葉),以及一路上多樣的民族和豐富的地貌,都讓這個故事充滿了趣味。旅途一直是一種經典的敘事模式,有著明確的起始和終點,在過程中,會發生各種意想不到的事。

這原本是一本非常厚的畫冊,整本書有300多頁,超過300張照片,我在此選擇了其中的9張作品,串成了一組簡版的《茶馬古道》,在每張圖片的旁邊,我會標注出選擇這些照片的理由。

組織簡版的故事意味著你需要兼顧許多不同的方面,并且折中妥協總是不可避免的。首先題材就很復雜—包括了那么多不同的地點、事件、行為和人物;然后還要考慮到呈現的順序,理論上應當按照敘事的時間順序來排列,但也必須兼顧排版設計的需求。如果要嚴格按照敘事順序,那么整組圖片應該從在西雙版納的茶園中采茶開始,然后沿著茶馬古道經過大理、麗江、香格里拉然后進入西藏。但是,其中有兩個不利因素。一是我剛剛提到的韻律和節奏的要求,二是讀者也不喜歡太容易預料的故事,他們希望有驚喜,至少是可控范圍內的意外。

因此,即便是這樣一個簡短的圖片序列也需要考慮到一系列的變量:

1. 敘事的邏輯—地點、人物、事件。

2. 不同的影像類別,包括人物(肖像與紀實)、風光、靜物。

3. 色彩,不同的層次,從色彩鮮艷到低飽和度,從顏色豐富到只有一個主色調。

4. 偶爾添加一些黑白照片,以便增加注意力(將彩色和黑白照片混在一起是不太常見的做法,但是越來越被讀者所接受)。

5. 既要有復雜的細節豐富的照片,也要有簡潔的造型感強烈的照片。

6. 景別的變化,從遠景到特寫。偶爾出現的黑白照片會特別引人注目,同樣偶爾出現一些特寫也會引起特別的關注。

7. 出現面孔的頻率,人臉總是很容易吸引人。

8. 圖像形式,橫構圖、豎構圖和全景圖。

9. 改變每個跨頁上的圖片數量。

在首圖中有三個關鍵變量:色彩、景別和面孔。關注這些變量的目的是為了在保證照片質量的同時創造節奏和韻律,以便故事更具多樣性。在之前討論的劇情結構中已經描述過了波浪式結構,通過波峰波谷的更替推進到故事高潮,這一過程中并沒有哪些照片比另一些“弱”。你可以從色彩、面孔和景別的變化圖表中看出一些規律。它們分別有著自己的峰與谷—這三條波浪不是統一的,而是相互交錯的。比如,在某一點上色彩非常強烈(峰),但并沒有一目了然的臉部形象出現(谷)。這不是通過計算得出的結論,事實上,為照片編排順序需要不斷地試錯,你可能常常要對自己說,“這張照片或許可以放那兒”,或者“讓我們試試這樣排列”。這很正常,畢竟照片編排并不能用機械的方式去完成,但最終理想的效果是一種網狀的平衡來強化戲劇張力,不同變量的峰谷交錯,推動整個故事發展。