試論紙媒與新媒體平臺的有效對接

高毅偉

【摘要】新媒體平臺以互聯網技術和移動通訊技術為支撐,在信息時效上對傳統媒體特別是紙媒受眾和市場的搶占之勢已很明顯。紙媒的自救開始已久,但改革大多未能取得明顯效果,有學者認為深層次的原因是紙媒的理念存在邏輯錯誤。本文通過“上海外灘踩踏事件”的實證分析,認為紙媒的轉型既要在理念上與時俱進,也要根據自身特點量體裁衣。

【關鍵詞】突發公共事件媒介融合新媒體平臺對接

在互聯網技術和移動通訊技術的發展支持下,輔以移動終端設備的小型化和智能化,以新媒體平臺為技術基礎的信息傳播對紙媒市場的搶占有日共睹。紙媒的自救早已開始,但方式大多類似,其結果是紙媒在新媒體平臺上仍在與其它同類紙媒競爭,比起發軔于新媒體平臺的熱門新媒體組織和自媒體人,未能取得明顯成效,發展逐漸遇到瓶頸。甚至有學界專家指出“現在所有媒介融合基本邏輯都是錯誤的”,“我們的傳統媒介已經到了救亡圖存的境地”

新技術革命中紙媒對接新媒體平臺的改革有許多積極的嘗試,其嘗試的實際效用通過顯性數據可見一斑,在實際效用的對比中或可探尋其經驗教訓,以期為紙媒進行新媒體理念轉換和實際改革提供參考。

一、熱門社交平臺對“外灘踩踏事件”的信息發布

1、研究對象

本文選取微博平臺上的兩個以新聞發布為主的官方微博作為研究對象,分別是南方周末和頭條新聞,它們在微博平臺的行業分類依次是報紙一都市報、新浪產品和新媒體一移動媒體。選取這兩個微博作為研究對象是因為它們可作為紙媒借新媒體平臺發布內容和新媒體自身衍生新聞發布產品,即是新媒體轉型時期不同類型新聞信息發布媒體的代表。另外對比同一信息在不同平臺的發布,可探尋紙媒在媒介融合中對接新媒體平臺“量體裁衣”的路徑。

2、事件回顧與媒體表現

2014年12月31日晚,為了慶祝公歷新年的到來,上海外灘匯聚了數以十萬計的人流,23點35分左右,外灘陳毅廣場發生擁擠踩踏事故,造成重大傷亡。對于此次突發公共事件,通過對比三個微博平臺新聞發布帳號在2015年1月1日到1月7日一周內發布的與事件有關92條微博的發布時機、影響力、主題內容的選取及表現形式等顯性特征對比,探尋不同媒體代表的新媒體理念和信息發布的實際效果。

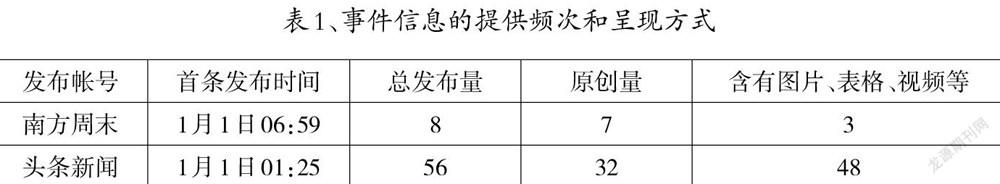

(1)平臺和數據的掌控與新聞發布時效緊密相關。上海外灘于12月31日23點35分左右發生踩踏事件,媒體帳號最早進行事件信息發布的是頭條新聞,其發布的主要內容是“網友小鐵煉鋼ing微博稱發生‘踩踏”’,以及警民直通車一上海對事件的回應。采用微博高級搜索功能進行信息查詢,可發現小鐵煉鋼ing是當晚第一個在微博發布外灘發生踩踏事件的微博用戶,發布時間為1月1日00:34。在發布了第一條微博之后,頭條新聞在2:29至4:02之間發布五條微博做跟進報道。并在4:02的微博中確認事件傷亡人員數量。在時效上遠早于南方周末6:59的第一條發布事件信息的時間(見表1)。

外灘踩踏事件屬于突發公共事件,對于無法預料的事件,只有掌握后臺數據,有相應的技術快速分析和提取信息才可能搶占先機。頭條新聞屬于新浪微博的新聞信息發布帳號,有效利用平臺數據后,在第一時間發布信息,快速尋找信息源頭。對后臺數據的有效利用提高其在時效性上的競爭力。同時聯系警民直通車

一上海等官方機構微博,以網絡思維全程用新媒體平臺做到了有效核實。

(2)新媒體平臺影響力的積累。在事件發生后的一周內,各個媒體帳號從不同角度對事件進行了報道,其中得到最大傳播,也即得到最多轉發的微博是頭條新聞于1月1日4:02分首次發布事件傷亡信息的微博,共79630次轉發。這是頭條新聞緊隨官方確認傷亡數據而發布的信息。此次事件主要由上海市政府新聞辦公室官方微博上海發布進行官方信息的發布,官方首條微博信息發布于1月1日4:01分,早于頭條新聞,一周轉發量卻大幅少于頭條新聞,為41567次。

頭條新聞因平臺獲得的時效性優勢提升了自身的影響力,由表2可看出,頭條新聞的三千七百多萬的用戶關注熱度遠高于南方周末和推出不久的澎湃新聞。以關注度為基礎的用戶影響力也體現在事件相關聯的微博轉發和評論量上,頭條新聞的平均轉發量和平均評論量均超過了四位數。由表1可以看出,這樣的結果一方面源于頭條新聞高于澎湃新聞一倍和高于南方周末七倍的信息發布頻率,另一方面也因長期占有平臺數據優勢積累下了關注度和信任度。

二、紙媒與新媒體平臺對接思路的轉換

紙媒的危機是不言而喻的,但其仍有與所有傳統媒體共通的難以取代的價值,其中包括可以滿足社會共性需要、總體呈現了精致集約的社會信息、授予地位的社會功能等。結合上述事件,現以《南方周末》為例探析平臺搭建路徑。

1、以網絡為基礎平臺,獲得數據并提高時效性

由事件發生后微博帳號表現的對比來看,頭條新聞在各方面都有較明顯的優勢,這主要由于時效性這一第一價值的攫取,而根本上源于新浪后臺的數據支持。因為后臺數據的分析和提供,頭條新聞才能第一時間發現小鐵煉鋼出發布的事件現場微博,并在后續的新聞發布中聯系發布者獲得事件現場的視頻,于1月1日6:07發布在微博上,形成新聞價值的再開發。因此產生的效用疊加和關注度的積累,使頭條新聞發布的事件后續信息獲得了較高的轉發量和評論量。

《南方周末》新浪微博官方帳號至今已吸引了五百多萬的關注用戶,可是通過此次事件的信息發布,可以看出其微博的信息量無法體現微博平臺即時互通的特點。由表1和表2可以看出,微博平臺上南方周末從信息發布的時效、頻率、多樣性、影響力方面無一占得優勢,雖然在事件發生一周后,其發布了兩篇分別長達三千多字和八千多字的深度報道,但發布時間之晚與其現有的新聞發布制度有關。《南方周末》的報道只有報紙發行后才能發布在其各個平臺上。事件發生當天錯過了其當周發行時間,因此晚了一周報道才出現在微信、微博和APP上。

新媒體時代的媒介融合應以互聯網思維為基礎,建立自己的用戶關系網絡。紙媒與新媒體平臺的對接應超越平臺本身,在網絡上建立新的網絡,并將之前的讀者群合理轉移到新媒體平臺上。以《南方周末》為例,其所屬的南方報業集團有眾多知名紙媒品牌,如南方日報、新京報、南方人物周刊、南方都市報等,其受眾面覆蓋很廣,有大量的潛在受眾,有足夠基礎進行新媒體平臺合理對接的嘗試。

2、發揮核心價值,做好用戶定位

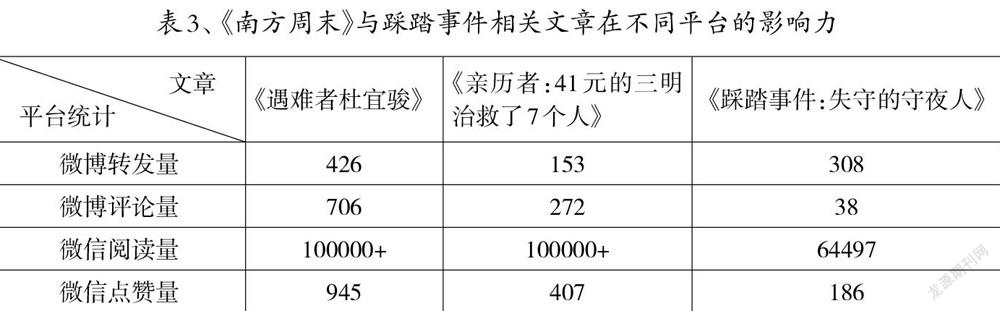

不同平臺模式的影響力顯示了針對不同目標用戶的紙媒在建立自己平臺體系時應有不同的選擇。如表3所示,《南方周末》在不同新媒體平臺表現差異很大,《南方周末》在事件發生后一周左右發布了三篇相關報道,與事件相關的三篇報道在新浪微博一周的最高轉發量為426,最高評論量為706,最低轉發為153,最低評論量僅為38。

但同時,《南方周末》將這三篇文章在微信訂閱號也進行了發布,結果就大相徑庭,在微信顯性數據中,《遇難者杜宜駿》和《親歷者:41元的三明治救了7個人》都有超過十萬的閱讀量,有945位閱讀者肯定了≤遇難者杜宜駿》這篇稿件。

微信“交互式、精準性的傳播模式與微博的開放式關注不同”,微信訂閱號有各自獨立的集合頁面,訂閱者根據需求訂閱,并在自己的圈子里傳播,針對性更強。“‘弱水三千,只取一瓢’,這是報紙經營的必然選擇”,《南方周末》“培養了精英群體和底層民眾兩大讀者群”,辦報理念以“城市知識型讀者”為主,用戶定位在信息海量的新媒體時代顯得更為重要,這也決定了《南方周末》這樣有基礎用戶群的紙媒需要在媒介融合中量體裁衣,建立符合自身的平臺體系。

3、開發用戶信息互聯體系,平臺與平臺互利共贏

媒介融合順應了新媒體時代的互聯互通要求,網絡思維也要求媒體建立自己的平臺體系。頭條新聞在新浪微博平臺的支持下搶占先機,而微博自生的帳號從理念到實踐上也更符合微博發布規則,不僅保持了較高的更新頻率,“在發布節奏方面,應貼合用戶使用的活躍期,根據粉絲們的活動規律制定微博信息發布節奏,讓信息傳播‘踩在點上”。這種適應性和平臺貼合度也是因為平臺的“自產自銷”。

《南方周末》有一大批老受眾群,應根據自身的特點和目標用戶的特點建立自己的平臺,將“受眾”轉移為“用戶”,根據自己用戶的特點尋找信息發布模式。同時利用社交平臺用戶發展用戶的邏輯理念,擴大自己平臺的用戶網絡。

網絡思維貫穿新媒體平臺的每一個角落,合作共享才是紙媒未來的發展路徑,“廣一州日報和‘今日頭條’最終達成合作,或許為紙媒指了一條明路——有償分享才是與新媒體的共贏之道”。

結語

由此次“上海外灘踩踏事件”的信息發布可以看出,雖然根據平臺特點進行信息發布可以有更好的傳播效果,但平臺數據的掌控和提取是信息平臺的核心競爭力。紙媒轉型中如果只是借平臺發布內容,難以取得明顯優勢,所以紙媒對接新媒體平臺首先應建立自己的平臺。

在平臺建立過程中,根據自身和目標用戶的特點選擇合適的體系才能取得相應的效果。量體裁衣,在信息浪潮中找準內容定位和用戶定位,在此基礎上發展用戶網絡和平臺網絡,才可能找到競爭優勢和發展路徑。