挑釁之災(zāi)

鄧武迪

“今天,巴黎是世界之都!”1月11日,四十余國政要及法國370萬民眾上街,以法國歷史上最大規(guī)模的團(tuán)結(jié)大游行回應(yīng)恐怖襲擊。《查理周刊》?編輯們沒想到,這本發(fā)行量不過3萬冊的雜志會因一場奪去他們生命的恐襲而名聲大噪。

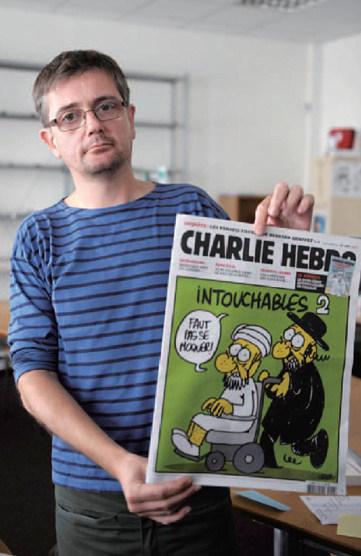

法國雜志《查理周刊》總部7日發(fā)生恐怖襲擊事件,北京時間10日凌晨,巴黎警方幾乎同時強(qiáng)攻兩處劫持事件現(xiàn)場,擊斃包括兩兄弟在內(nèi)的全部3名劫匪,救出數(shù)名人質(zhì),至少4名人質(zhì)遇害。在這場襲擊中,包括47歲的主編斯特凡納·沙博尼耶在內(nèi)的12人遇害身亡。

當(dāng)“我是查理”的聲援牌被一次次舉起時,也有人喊出“ 我不是查理” , 比如《紐約時報》的專欄作家大衛(wèi)·布魯克斯,“應(yīng)該向不同信念和宗教的人們表現(xiàn)出尊重,試圖用聆聽來打開對話,而不是用侮辱。”

《查理周刊》于1970年在爭議中誕生,當(dāng)時,一份名叫《切腹》的出版物因諷刺夏爾·戴高樂遭受強(qiáng)烈批評,后來倒閉。這家出版機(jī)構(gòu)的員工創(chuàng)立了《查理周刊》,名字取自它轉(zhuǎn)載的美國漫畫“查理·布朗”。

嚴(yán)格說來,《查理周刊》有些漫畫的格調(diào)并不高。

2012年,沙博尼耶不顧法國政府的建議,刊登了一系列粗俗的漫畫。在漫畫中,穆罕默德赤身裸體,擺著有性含義的姿勢。而對先知的描繪,哪怕是以虔誠的方式,在伊斯蘭教法中都是被禁止的。這幅畫的出品背景是2012年美國電影《穆斯林的無知》引發(fā)伊斯蘭國家抗議。在7日事件中遇害的警察,正是在發(fā)生了這些事情之后,被派去保護(hù)該報所處的公共場所。

2011年,沙博尼耶領(lǐng)導(dǎo)出版了一期諷刺性的專刊,宣稱該刊由先知穆罕默德?lián)慰妥庉嫛4耸聦?dǎo)致該報的辦公地點(diǎn)遭遇燃燒彈攻擊。

回顧《查理周刊》的歷史,你會發(fā)現(xiàn)這是一部持續(xù)長達(dá)45年的“挑釁史”。奧朗德、薩科齊、默克爾、羅姆尼、羅馬教皇,甚至遠(yuǎn)在平壤的金正恩——從各國最高領(lǐng)導(dǎo)人到耶穌,都沒有逃過他們的嘲笑。也正是因此,他們多次遭到極端人士的襲擊。

沙博尼耶多次因此受到死亡威脅,并長期生活在警方保護(hù)中。他對那些“爭議漫畫”不以為然,聲稱自己生活在法國法律保護(hù)之下,享有其賦予的報道自由。“《查理周刊》拒絕逃避責(zé)任。即便條件并沒有70年代那樣寬松了,我們?nèi)匀粫^續(xù)嘲笑基督教牧師、猶太教拉比以及伊斯蘭教的伊瑪目……”

在接受法國《世界報》采訪時,他曾表達(dá)對死亡威脅的不屑。“我沒孩子沒老婆,沒車沒信用卡,這聽起來有點(diǎn)像大話,但我寧愿站著死也不跪著活。”

“漫畫家因為發(fā)表漫畫而遭到殺害,這是我們18世紀(jì)以來都不曾見過的,”《紐約客》雜志的美術(shù)編輯弗朗索瓦茲·穆利說。穆利生于法國,是閱讀著《查理周刊》長大的。“在我的記憶中,他們很喜歡制造麻煩。但與他們的實(shí)際影響力相比,這種報復(fù)過于嚴(yán)重了。”

雖然《查理周刊》遭恐怖襲擊,但襲擊不會影響出版計劃。在恐襲中幸存的編輯帕特里克·佩盧接受法新社記者采訪時表示,幸免于難的編輯們將很快碰面,商討新一期雜志出版事宜,“這非常艱難,我們都極其痛苦,充滿恐懼。但無論如何,我們要證明愚蠢不會勝利。”