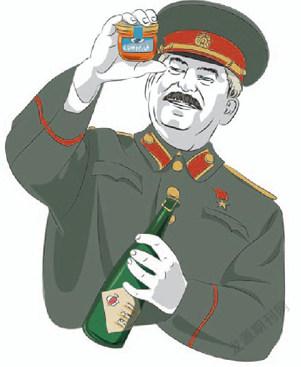

斯大林的“魚子醬內政”

蔡子強

斯大林是蘇聯共產黨第二代領袖,列寧死后,經過激烈的政治斗爭,斗垮了黨內對手如托洛茨基等,他終于牢牢掌握大權。

之后,他推行農業集體化,又全力推動重工業發展,以計劃經濟模式建設社會主義,使蘇聯成為世界經濟及軍事大國,但付出高昂代價。因為操之過急和施政失誤,蘇聯于1932-1933年爆發大饑荒,五六百萬國民餓死,哀鴻遍野。但他沒有把決策改得較為民主化,以減低個人獨斷獨行造成的惡果,反而進一步集權,以鎮壓反對勢力。他大搞個人崇拜,又以秘密警察實行恐怖統治,在黨、軍之中,以至社會各個領域,進行“大清洗”,以消滅反對聲音,寧枉無縱,“有殺錯無放過”,造成大量冤獄。

插圖/Nath

二次大戰前夕,他與另一個大獨裁者希特勒,簽訂了《蘇德互不侵犯條約》,并瓜分了波蘭。但結果證明這只是一個各懷鬼胎的政治交易,最終希特勒翻臉無情,撕毀條約入侵蘇聯,斯大林才與宿敵英、美結盟,共同抵抗納粹,反敗為勝。戰后他又控制了多個東歐國家如東德、波蘭、匈牙利、捷克、保加利亞、羅馬尼亞,令它們成為附庸國,延續了半個世紀的鐵幕統治。

以上簡短說明,或許可以讓讀者明白,為何斯大林往往被形容為一個冷酷、狡獪、殘暴、野心勃勃、只講強權不講公理的大獨裁者。

但有趣的是,這樣一位暴君與梟雄,卻與魚子醬和香檳這些美食結下不解之緣,他不僅是個人享受,而且把兩者用于內政與外交。本篇先說內政,下篇再說外交。

上世紀30年代中期,蘇聯開始從農業集體化帶來的農業崩潰和大饑荒中慢慢復原,斯大林的政敵亦已被肅清,這個獨裁者為了彰顯在其治下社會主義建設的成功,以及國家的欣欣向榮,開始著力發展一個用于政治宣傳的消費品市場,用以掩蓋國家的千瘡百孔。

政府開始把國家的部分精力和資源,從重工業、鋼鐵、軍火工業中挪走,用來生產消費品,滿足國民的生活需求。除了黑面包、馬鈴薯、椰菜、伏特加、茶葉這些生活必需品之外,政府開始供應一些奢侈品,例如魚子醬、香檳、干邑、朱古力、香水等。

當中又以魚子醬尤具意義,因為在沙皇年代,只有皇室和貴族才可以吃到魚子醬這種珍品,所以它被視為上流社會生活的象征,如果連平民百姓都可以吃得到,便可以用來宣傳,在社會主義里,階級已經消滅,勞動人民終于可以當家作主,享受美好生活。

所以就算魚子醬的出口價賣得很好,可以為蘇聯賺到難得的外匯,斯大林仍決定大部分留給國內消費。單是1935年,超過100噸的魚子醬被放到國營商店的廚柜上,政府的食物部規定,這些魚子醬只能小罐小罐——100克、250克,最多500克地售賣,務求讓人人有份,人人歡喜。當時1000克魚子醬的價錢,大概等于一個工人月薪的三分之一,尋常百姓都負擔得起,成了民眾過節時的桌上佳肴。

再以香檳為例,斯大林突然在1936年為這種以前被視為資產階級腐化生活象征的商品平反,說它是蘇聯美好生活的象征。從此,以往因為政治原因而被摧毀的香檳葡萄種植區又被恢復,香檳衰敗的命運被扭轉,再次被大力生產。1936年的生產目標被定為30萬樽,1937年為50萬樽,1938年為80萬樽,1939年為400萬樽,1942年為1200萬樽,以幾何級數倍增。

就這樣,香檳和魚子醬,被官方宣傳為蘇聯美好生活的象征。

于是,在國民仍需排隊才能買到很多生活必需品、國營百貨公司很多貨品柜還空空如也的年代,在蘇聯的國家宣傳機器上,卻讓百姓看到令人垂涎的魚子醬和香檳。