游在冬季

柏強

幾乎每天,陳秀琴老人都會拉上購物車,坐著公交車來到北京玉淵潭公園水電站的河邊。四九深冬,這里的河水已結了厚厚的冰,上面承載著不少大人和孩子在溜冰、玩冰車。惟有一處被鑿開二三十米的見方,形成一個天然水池,上面還有片片浮冰。

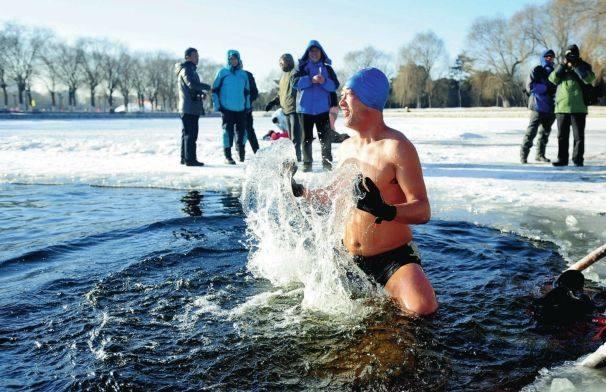

陳老太在此處駐足,眾目睽睽之下,慢慢脫掉厚厚的冬裝,放在河邊的長椅上,把眼鏡、手表放入鞋子里,露出一身泳裝。戴上泳帽后,陳老太又外罩一個緊繃的頭套,只露出口眼鼻。爬過齊腰高的欄桿,站到水邊,她深吸一口氣,鉆入冰冷的水中。游到河中,老人開始向左側做360度翻轉,一個、兩個……頓時,河中水浪興起,連浮冰也被攪動起來。岸上的人擔心她會轉暈了,可20下過后,老人又向右翻轉了20下。之后,老人神態自若地上了岸,對圍觀者說:“就一分半鐘,多了我不做。”

她拿起一桶水從頭沖到腳,然后鉆到一件大大的袍子里換衣服。從七嘴八舌的詢問中,人們得知老人今年70歲,冬泳的歷史有16年。那套翻轉動作是她自創的,最高紀錄是上千轉,能把觀眾都看暈了。那大號頭套也是自制的,防寒也防旋轉中泳帽脫落。臨走時,老人說:“別問了,我只是北京一個普通冬泳人,這就是我生活的一項內容。不行,我得看孫子去了……”

的確,在北京大大小小的自然水域里,都不難找見冬泳的人影。其中,玉淵潭、昆明湖、什剎海、羅道莊等處是北京冬泳人的主要活動地。有時,在玉淵潭的一個點上,可以看到百十來人在冬泳曬太陽,其場景堪比夏天。

北京市冬泳俱樂部主席孟昭澄就是其中的一員,其泳齡已有34年。他介紹說,北京的冬泳由來已久,有據可查的是1958年1月7日,65歲的毛澤東主席在南寧邕江17度多的水溫中冬泳30分鐘,十幾里遠,在全國各地掀起一股冬泳熱潮。當年冬季,北京101中學的七八名學生開始在學校破冰冬泳,《北京晚報》報道了此事,引起了轟動。101中學的冬泳活動逐漸開展起來,并形成一定的規模。這可以說是有文字記載的北京最早的冬泳人群。

上個世紀60年代,在玉淵潭、八一湖、后海等處開始出現冬泳者,不過多屬個人行為,且人數不多。70年代北京冬泳開始發展,到80年代形成小高潮。1979年1月,北京舉行了第一屆冬泳表演大會。1985年10月,北京冬泳俱樂部成立,這在全國都算是比較早的。北京冬泳從此走上正軌,并成為北京一個頗有影響的群眾體育項目,參加冬泳的人也越來越多。

據估算,北京現有五六千人參加冬泳運動,有42支冬泳代表隊。在冬泳俱樂部注冊的會員在1000人左右,最多時達到一千二三百人。

北京冬泳人最明顯的特點是“三多”。一為高齡多。六七十歲老年人占這個群體的絕大部分。因而,陳老太戲稱自己是北京冬泳者的中年人,和陳老太一起冬泳的全先生53歲,笑稱自己是冬泳中的年輕人。再看左先生,88歲了,堅稱自己不算老冬泳人,因為他前面還有90歲出頭的冬泳者。他們的冬泳歷史短者5年,長者達40多年。冬泳是需要長期堅持的健身項目,這些中老年人大多已經退休或者退居二線,空余時間相對多,又有強烈的健康要求,恰好符合冬泳的這一特點。

二是高職多。原全國僑聯主席莊炎林有著60年的冬泳經歷,原空軍司令員王海、原北京市市長孟學農、副市長白介夫、張百發等都是冬泳愛好者,并出任過冬泳俱樂部的職務或榮譽職務。孟昭澄本人曾是海軍政治部宣傳部副部長,大校軍銜。

三是高知多。北京冬泳者不乏各類專家學者和高級人才。如女子隊隊長張鳳翎是中央音樂學院的教授。孟昭澄分析說,這無疑與首都科研院校眾多有關,更重要的是知識精英們對冬泳的認知更為理性和深刻,一旦經過體驗認可,往往會堅持不懈,并大力推廣。隨著社會的發展,生活水準的提高,他們追求刺激、挑戰自我、實現自身價值的愿望也更為強烈,冬泳為此提供了絕好的契機。

正因為如此,北京的冬泳科研也在全國處于領先地位,全國冬泳的科研部就是以北京冬泳者為主干組建的。他們一邊親身體驗,一邊做訪問、統計、監測和分析,發表了一大批頗有見地的論文和調查報告,對冬泳的科學化起了積極的促進作用。

健康的含義之一是人體最大限度地適應環境,冬泳應算是切合這個含義的一種健身項目了。它把體育鍛煉和耐寒鍛煉相結合,又以耐寒鍛煉為主,因而,“適應”一詞是每個冬泳人常掛嘴邊、印在心里的字眼。

為了適應冬季的水溫,冬泳人大多一年四季都下水,尤其是夏秋季。事實上,冬泳人最難適應的是北京的深秋季節,那時的水溫幾乎隔一兩天就要降一度,三天沒下水,就會感到難適應。而到了冬天,水溫觸了底,變化幅度并不大。對于初學者,最難扛的是前幾年,許多人在這期間退縮了。按冬泳人的說法:“一年虎,二年狼,三年變成小綿羊”,難怪冬泳被稱為“勇敢者的運動”。

即使如此,不講科學地冒然下水或是長留水中都是冬泳的大忌。對這一點,被稱為北京冬泳“女鐵人”的趙瑞萍深有體會。

1998年深冬,45歲的趙瑞萍在山西大同的一個公園看到有人在湖里游泳,起初以為是在撈鑰匙,待明白之后,勾起她下水試試的欲望。于是,她騎車回家取來泳衣,不顧旁人的勸阻下了水。在短短幾秒鐘里,她的感覺只有一個:“完了,這回可活不了了!”強冷刺激帶來強烈的身體收縮,加上水的壓力,使她喘不上氣來,她根本不知道下一步就是窒息。上岸后她的手像木板一樣僵硬,打開BP機一看顯示,氣溫是零下23攝氏度。直到來北京加入冬泳組織后,她才明白冬泳最講究的就是科學適應,是在冷刺激中尋找那種愉悅的效果,而這種微妙的感覺雖然每人不同,卻都來自于適度。現如今,她走到哪兒都在宣傳冬泳的16字方針:“循序漸進,持之以恒,因人而異,量力而游。”

北京的資深冬泳者很有講究,比如有的老人下水,不論距離,只論動作次數,劃水8下之后,便起身上岸,而“怕多不怕少”,“游雪不游風,游晴不游陰,游雨不游霧”等說法更為冬泳者廣泛流傳。

讓冬泳人最津津樂道的是從冰水中剛一出來時的感覺,用一位北京爺們兒的話說是“神清氣爽”。許多人說那是一種舒服和興奮,想說想叫還想唱。至于對健康的益處,冬泳者的話就更多了。他們因此而上癮。趙瑞萍在那次險些出事之后,竟然迷上了冬泳,每找到一份工作,她的第一條件就是每天允許她有一定時間出去游泳。兩年前,她干脆辭掉工作,背著泳衣走南闖北,甚至走出國門。

冬泳人有自己的圈子,有自己的節日,也有自己的活動和比賽,這是他們釋放獨特激情之處。

1979年1月,北京首屆冬泳表演大會舉行時,參賽人數才74人,女性才2人。到第10屆,參賽人數增至1500人,女性增至93人。如今,每年舉行的這個大會需控制人數了。

2014年,在北京水立方舉辦了第一屆全國冬泳邀請賽。為此,承辦方提前半個月關掉暖氣,把室溫降下來。同時,在夜里用大型掛斗卡車從北京郊區拉來20車冰塊,足有幾百噸,卸入游泳池后,硬是將25度的水溫降成14度。

現在,不少冬泳比賽的設項和要求與競技游泳相似,比的仍是距離和速度。但孟昭澄認為,這與冬泳的特點不十分相符。他主張冬泳比賽應有利于促進健身,重在參與和氣氛。北京冬泳大會的更多項目是表演性質的,如耄耋隊表演、女子隊表演、家庭隊表演等。

當然,在一些挑戰極限的國際性冬泳比賽中,北京冬泳人也毫不示弱。

2011年,趙瑞萍作為北京惟一的代表,參加了在秦皇島舉行的國際冬泳挑戰賽。由于含鹽,賽場的海水沒有結冰,卻是零下溫度的冰粥。比賽中,她被不斷地問話,以判斷是否頭腦清楚。就這樣,她游了450米,在冰粥里呆了14分19秒,這是她本人耐寒的最高紀錄。上岸后,她意識中是在拿衣服,可始終拿不上來,“如同喝醉了酒,中了煤氣”。躺在賓館的床上,人和床一起在顫抖。按常規,冬泳后30分鐘應恢復正常體溫,可這次她卻沒能如此。她意識到自己超量了,但從此對自己的能力有了底。

兩年后,60歲的她只身一人來到北極圈內的一個俄羅斯小城參加國際邀請賽,那里的水溫就是冰點,游過去,身后就是一片冰茬兒,下巴都被劃出道道口子。在這樣的“強冷溫度”下,趙瑞萍硬是拿了100米和200米兩塊金牌,上岸后頭發都成了冰葫蘆,但披著俄羅斯朋友送來的大幅中國國旗,她卻沒感到冷。

2000年,趙瑞萍來北京后,最上心的有兩件事:找指定的冬泳地點、加入冬泳組織。后者,她很快如愿了,可前者她卻很長時間處于尋找之中。這不僅是她個人的困惑,也是北京冬泳愛好者的集體尷尬。

負責法務的北京冬泳俱樂部副主席劉克儉說,北京各個冬泳俱樂部散落在30幾個自然水域活動,在2013年前的多年間,幾乎沒有一個自然水域是合法的。因為上世紀末制定的《北京河湖保護管理條例》和《公園條例》都有“禁止在非指定游泳區游泳”,違者罰款的規定。冬泳人從中沒有找見可以游泳的指定區域,卻看到自然水域旁到處豎立著“禁止游泳”的警示。于是,冬泳被稱為“野泳”,保安人員經常來巡查勸阻,與冬泳者發生口角的事時有發生。為此,北京冬泳愛好者曾千人聯名上書北京市政府,要求開放一些自然水域。2012年,《北京市河湖保護管理條例草案》開始公開征求民意,北京的冬泳愛好者對其中的12條120余處提出修改意見。這個條例于2013年公布,把禁止游泳的區域縮小到飲用水源和危及生命安全之處,這對于開展冬泳活動無疑是一大福音。

然而,這個條例并沒有得到很好的學習和切實貫徹,《公園條例》也沒有修改,許多人對新條例不清楚,一些管理部門還在按舊有方式進行管理,一些公園禁止游泳的標志仍然豎立著,一些傳統的游泳區域仍然被鐵絲網圍擋著……

此外,北京曾在玉淵潭等自然水域修建過7個露天泳場,可因為收費價格等問題,不久就關閉了。在冬泳愛好者的強烈建議下,北京市7個相關部門曾聯合開會商量將其開放,但由于種種原因,此事最后不了了之。現在,偌大的首都僅有清華大學泳池可以冬泳。

北京冬泳的條件確實讓人心寒。在玉淵潭的一些水域沒有入水口,冬泳人不得不來回攀爬半人高的水泥攔桿。要知道,他們中不少人已是耄耋之年。為此,冬泳人在攔桿上纏上厚厚的布條,自己搭建下水的臺階,再鋪上地毯。沒有更衣室,他們在河堤上釘上一大排釘子掛衣服。

孟昭澄說,除了泳裝,北京冬泳人必帶“三個一”:一塊布,鋪在地上放東西;一桶清水,為了洗身,頭天晚上要放在暖氣上;一條裙子,為的是大庭廣眾之下換衣服。孟昭澄用的就是老伴的長裙。有的人干脆在一條毛巾的兩頭釘上扣子,圍起來權做遮擋。那種上岸后發現衣物被風吹走,被人拿走的事情也有發生。

北京冬泳人極為羨慕東北,甚至南方的同道們。他們或者有冬泳基地,或者有更衣室,甚至有沐浴、取暖設備。對于北京保護水源和人身安全的考慮,冬泳人表示認同,但他們認為,到自然水域或公開水域游泳是現代文明的方向,有利于北京向國際性大都市發展,還可成為城市一景。只要提供一些方便合理的平臺和條件,北京的冬泳和體育事業會更加興旺,北京的冬泳人也會為首都文明增光添彩。