舒伯展,一個真實的勵志故事

沈嘉祿

舒伯展先生因病去世已有一個多月,但這幾天,他的音容笑貌卻時時浮現于眼前。或許有不少書畫愛好者對舒伯展這個非主流藝術家比較陌生,但書畫界的人對他則相當熟稔。陳丹青形容魯迅的那張臉是“非常的不買賬”,移來形容舒伯展也是恰當的。不僅臉不買賬,言辭也是不買賬,他甚至當著書畫界朋友理直氣壯地說:中國畫山水,我大帆(舒伯展的號)是第一人!

舒伯展是個苦命人,自1941年秋天來到人間,迎接他的卻是一個孤苦而漫長的童年,12歲時患上淋巴結核病,他母親不識字,只知道到廟里去燒香求佛,當然也沒錢請醫生,臥床五年后才能下地,卻從此落下足殘,一輩子走路沒利索過。但是舒伯展是不肯向命運屈服的人,后來他考上職工業余師范學校進修中文,畢業后在街道里教書。不久又生出一個文學夢來,當作家!于是心癢手癢,奮力筆耕,但這個夢想因為十年動亂狂飆突起而頃刻破滅,一軸軸名家字畫作為掃四舊的成果堆積如山,又頃刻間化作滿天亂飛的灰燼,他感到恐懼和悲哀。為了延續中國文化的血脈,他在人們六神無主時偷偷拾起了毛筆,學畫。

1968年,尚在風聲鶴唳之時,他得同事引薦,拜見了張大壯先生與樊伯炎先生,兩位畫家見舒伯展學藝意志堅定,就毫無保留地向他授藝傳道,更可貴的是使他的人格得以健全。

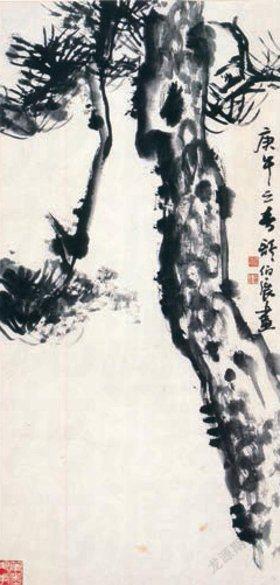

舒伯展水墨畫《墨松圖》。

舒伯展成家后,日子繼續難過,他白天干的是繁重的體力活,晚上拖著疲憊的身軀回家,還要堅持習字練畫三四個小時。為了改善家里的經濟境況,他打了兩份工,每天可多收入五角錢,妻子想為他分擔重荷,上街擺個小攤,他堅決不允。“文革”結束后,作為職業畫家的舒伯展先后在江蘇美術館、上海中國畫院、南京江蘇美術館、揚州八怪紀念館、泰州梅蘭芳紀念館等處舉辦個人畫展,上海電視臺給他拍攝、播放了專題片,他的作品也成了藝術市場的亮點。

舒伯展經常掛在嘴邊的話是:“你們不要把我當作殘疾人看,不要因此對我的畫多加寬容和溢美,我不能輸給體格健全的人,有種我們比一比!” 舒伯展的祖籍江蘇興化,出了不少文化名人。他尤對鄉賢鄭板橋推崇備至,對揚州八怪高山仰止。他曾對我說:“我是傳統文化的守護人,揚州八怪的后來者啊。”他獲兩位老師的真傳,游藝山水與花卉,追溯宋元,玩味明清。加之有文學修養的功底,形成了別樹一幟的文人畫風格,受到畫壇的好評。與他所推崇的青藤白陽、石濤一樣,舒伯展的畫風也是對藝術日趨貴族化、媚俗化的一種反叛。江宏曾評價他的作品:“舒伯展的大寫意是獨步天下的,他能將觀照對象的精氣神充分展現出來。青藤之道不孤也。”舒伯展送給朋友一本花卉冊頁,被程十發先生偶然看到,大聲叫好,欣然題了“春風第一”四個字。

1999年春天,舒伯展因過度勞累而被突如其來的中風襲倒,致左側偏癱,臥床數月后頑強挺立,但發現寫字畫畫時手腕不聽使喚,于是硬是通過鍛煉迅速恢復,而且筆畫之間留下了與命運抗爭的倔強印痕,線條變得更加蒼勁有力。為此,他又信心滿滿地在畫上落款:“不倒翁”。

舒伯展嗜酒,酒量不小,而且與傅抱石一樣,酒后畫畫的狀態特別好。長期來與命運一次次的抗爭,養成了他桀驁不馴的性格與氣度,也使他筆下體現著鮮明的個性,意趣縱橫、筆墨恣意,在梅蘭與丑石間寄托中國文人的曠達情志,安置他一輩子做不完的藝術美夢。

2013年,莫言去北歐領取諾貝爾文學獎時,當地的華人企業家朱展兆先生買了舒伯展的一幅大寫意花卉送給莫言,莫言一見就讀懂并深心喜歡,因為舒伯展的人生與性格與莫言有相似之處。

信息

關良先生115周年誕辰特展

此次展覽征借到作品二百多件,是目前最全面的展現關良繪畫成就的一次展覽,畫種涵括油畫、水彩、國畫、瓷板畫等,題材包括常見的古典戲曲,更有現代京劇《沙家浜》、《林海雪原》等,展覽以時間為順序展示關良先生的筆墨探索、風格形成的過程;以題材為縱向表現關良作為一個偉大藝術家對題材的反復創作表現,展現藝術家將個人融入時代,將性人情寄以畫面抒懷寫意,再現藝術家從文本到戲曲再到繪畫的表現程式,為研究關良的藝術打開一個新的窗口。展覽從5月16日 至8月8日,地點在龍美術館(西岸館)。