二元經(jīng)濟(jì)體制下新農(nóng)村婦女政治參與的探索與對(duì)策

張宇軒 張藝佳

【摘要】我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),農(nóng)村現(xiàn)代化是中國(guó)現(xiàn)代化的前途所系。農(nóng)村婦女不僅對(duì)物質(zhì)生產(chǎn)和再生產(chǎn)做出了重要貢獻(xiàn),而且還是推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的重要力量,而政治參與、政治素養(yǎng)是在評(píng)定農(nóng)村婦女素質(zhì)發(fā)展情況中的核心素質(zhì)。在二元經(jīng)濟(jì)體制迅速發(fā)展,人口流動(dòng)日益增強(qiáng)的背景下,農(nóng)村婦女的政治參與素養(yǎng)的高低,可以從側(cè)面折射農(nóng)村人口素質(zhì)的整體狀況。

【關(guān)鍵詞】二元經(jīng)濟(jì)體制 農(nóng)村婦女政治參與

陜西省神木縣地處我國(guó)煤炭資源豐富的所謂“煤三角”地帶,是國(guó)家級(jí)化工能源的重要戰(zhàn)略基地,開創(chuàng)了國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)合作共贏的民營(yíng)所有制格局。而在這種新型的經(jīng)濟(jì)格局下,大量男性勞動(dòng)力涌向煤礦行業(yè),導(dǎo)致大量婦女處于“留守”狀態(tài),面臨著經(jīng)濟(jì)壓力、人際關(guān)系、身體健康、心理空虛等多方面的閑擾。因此,本次調(diào)研選取神木縣附近農(nóng)村進(jìn)行問(wèn)卷發(fā)放以及走訪調(diào)查,進(jìn)而對(duì)于新農(nóng)村婦女政治參與情況進(jìn)行調(diào)查研究。

一、神木縣新農(nóng)村婦女政治參與現(xiàn)狀

1、對(duì)于政治認(rèn)識(shí)多停留在具象化階段,缺乏系統(tǒng)化認(rèn)識(shí)

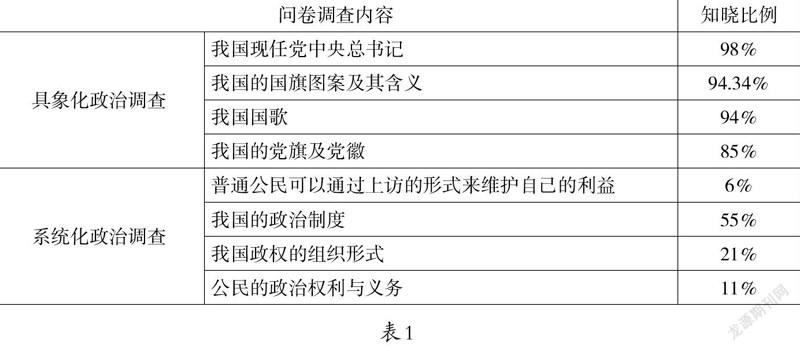

在本次研究中所探討的政治具象化認(rèn)識(shí)指的是對(duì)于國(guó)歌、國(guó)旗,黨旗等政治象征物的認(rèn)識(shí)。而政治系統(tǒng)化認(rèn)知是指對(duì)于我國(guó)的政治制度,政治問(wèn)題等深層次的認(rèn)識(shí),我們?cè)谏衲究h的調(diào)查所得表1所示。

由表1可以看出,由于某些政治象征、政治符號(hào),由于可以借助生動(dòng)形象的方式來(lái)傳播,并且由于出現(xiàn)次數(shù)較多,所以比較被農(nóng)村婦女所熟識(shí)。而比較系統(tǒng)化的政治知識(shí)、權(quán)利系統(tǒng)的運(yùn)行方式,則不被群眾所熟知。

2、非理性化的政治表達(dá)比例較大

在本次調(diào)研中,我們調(diào)查了神木縣農(nóng)村婦女的政治訴求表達(dá)形式,問(wèn)卷中提供了“上訪有關(guān)部門”、找村民主持公道、向村委會(huì)反映情況、向媒體反映、抗議示威等幾種途徑以供選擇,僅有25%的農(nóng)村婦女選擇了合理的政治訴求方式。政治參與渠道是承載農(nóng)村婦女表達(dá)政治訴求的平臺(tái),而調(diào)查結(jié)果所顯示的政治表達(dá)情況并不樂(lè)觀,甚至在填寫問(wèn)卷的過(guò)程中,有些婦女不知道“上訪”一詞的含義。造成婦女表達(dá)政治訴求方式不暢的原因之一是對(duì)于權(quán)利機(jī)關(guān)運(yùn)行以及維護(hù)自己權(quán)利的無(wú)知。還有一方面的重要原因是在我國(guó)部分農(nóng)村的政治機(jī)構(gòu)中對(duì)于公民的政治反映存在冷漠現(xiàn)象,或者存在不作為或者慢作為的問(wèn)題,導(dǎo)致民眾對(duì)其的信心缺失。

3、新農(nóng)村婦女中存在大范圍的政治冷漠現(xiàn)象且政治參與功利性強(qiáng)

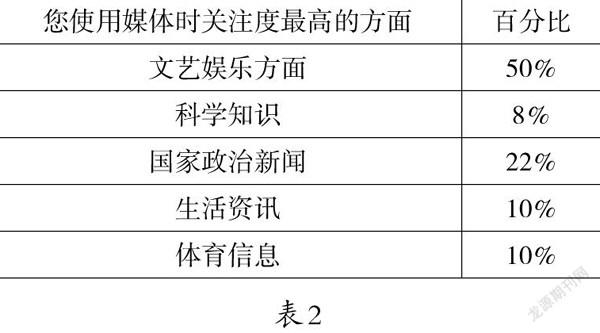

“政治冷漠”指的是一種對(duì)于政治生活不感興趣,缺乏參與熱情的消極的政治心理狀態(tài)。在本次調(diào)查中,我們明顯感受到神木縣的農(nóng)村婦女對(duì)于政治的關(guān)注度處于十分被動(dòng)的狀態(tài)。當(dāng)我們發(fā)放問(wèn)卷時(shí),會(huì)特意提到是一份與政治內(nèi)容有關(guān)的問(wèn)卷,多數(shù)婦女會(huì)用許多不相干理由來(lái)推脫,而我們同行的小組在進(jìn)行與消費(fèi)有關(guān)的調(diào)查時(shí),則會(huì)收到較好的效果。從我們的調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)觀察,可以得到更加明顯的結(jié)論,見表2。

調(diào)查中有一道問(wèn)答題,調(diào)查農(nóng)村婦女參與政治活動(dòng)的原因。其中,大多數(shù)婦女的回答是“解決自身問(wèn)題”或者“能從中獲得好處”,甚至還有“獲得利益”這樣的認(rèn)識(shí)。可見,農(nóng)村婦女參與政治活動(dòng)帶有很強(qiáng)的目的性,甚至?xí)谀撤N程度上曲解了政治活動(dòng)的初衷。

二、新農(nóng)村婦女政治參與不足的原因

1、二元經(jīng)濟(jì)體制所引發(fā)的農(nóng)村婦女心理變化

隨著二元經(jīng)濟(jì)體制的發(fā)展,農(nóng)村的男性勞動(dòng)力開始向城鎮(zhèn)流動(dòng),婦女成為了農(nóng)村的主要力量,即所謂留守婦女。

留守婦女在客觀上面臨著農(nóng)村物質(zhì)條件差,基礎(chǔ)設(shè)施不完善的狀況,在主觀上面臨著家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力外出的壓力,在生理和心理上都面臨著考驗(yàn)。在生理上,她們承受著高強(qiáng)度的勞動(dòng);在心理上,她們肩負(fù)著贍養(yǎng)老人、教育子女的義務(wù);丈夫長(zhǎng)期離家同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致其婚嫻質(zhì)量的下降。以上兩方面只是留守婦女心理問(wèn)題的冰山一角,農(nóng)村留守婦女在各種壓力下,心理健康情況也受到很大影響。

同時(shí),很多農(nóng)村婦女無(wú)暇從繁忙的事務(wù)中抽出時(shí)間來(lái)通過(guò)各種途徑來(lái)獲得相關(guān)政治信息,更不要說(shuō)各種政治參與。基本的生活需求無(wú)法被滿足,在物質(zhì)、精神生活上存在了一定的安全感缺失因素,也催生了農(nóng)村婦女參與有關(guān)活動(dòng)時(shí)有很明確的目的性,即上文中所述的功利性。

2、性別平等意識(shí)沒有主流化

社會(huì)性別主流化,就是指政府在行使其職能的過(guò)程中,充分考慮社會(huì)性別的存在。在我國(guó)農(nóng)村的權(quán)利機(jī)構(gòu)中存在著很嚴(yán)重的職務(wù)性別化的現(xiàn)象,即職務(wù)不是根據(jù)個(gè)人能力和工作業(yè)績(jī)來(lái)分配,而是受到生理性別的支配。而“社會(huì)性別”的桎梏更制約了婦女在權(quán)力機(jī)構(gòu)中能力的發(fā)揮,甚至?xí)o民眾產(chǎn)生女性職務(wù)僅僅是“走程序”、“做樣子”;女性無(wú)法承擔(dān)經(jīng)濟(jì)政治建設(shè)的重任,僅僅能夠處理文藝、衛(wèi)生方面事務(wù)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。而這些根深蒂固的觀念導(dǎo)致了一些女性也對(duì)職務(wù)性別化產(chǎn)生了默認(rèn)的態(tài)度,自身能力優(yōu)異,卻因缺乏勇氣,放棄競(jìng)爭(zhēng)某些職位的機(jī)會(huì),導(dǎo)致在整體政府權(quán)利行駛的過(guò)程中女性角色的淡化。

3、大眾媒體的影響

21世紀(jì),大眾媒體對(duì)于人的觀念、行為有著較大的影響。在對(duì)農(nóng)村女性的政治參與的影響上尤其明顯,并且某些大眾媒體在信息輸出上的疏忽直接導(dǎo)致了許多新農(nóng)村女性政治參與上的許多不良現(xiàn)狀。

(1)在主流政治經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道中,男性出現(xiàn)的比例多于女性。馮媛曾在《女性在新聞中的存在一關(guān)于八家主導(dǎo)報(bào)紙新聞版新聞的研究》一文中,發(fā)布了其對(duì)于我國(guó)八家主流報(bào)紙的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。統(tǒng)計(jì)顯示,男性政治經(jīng)濟(jì)新聞人物在出現(xiàn)頻率、被引用頻度、被拍攝頻度方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于女性。在有言論被引述的新聞人物中,男性占91%,女性言淪僅僅占了9%;男性新聞人物中的職業(yè)身份較重要者,如政治領(lǐng)導(dǎo)人,企業(yè)團(tuán)體負(fù)責(zé)人等占男性新聞人物的70%。

(2)在娛樂(lè)等方面的信息中,對(duì)于女性的定位存在誤導(dǎo)。在小說(shuō)、娛樂(lè)新聞,甚至是電視劇中,經(jīng)常不注重女性自主意識(shí)的表達(dá)。女性,代表著膽小、柔弱和感性,經(jīng)常被塑造為一個(gè)“賢妻良母”的形象,進(jìn)一步加深了傳統(tǒng)思想影響下女性形象的定位。而且,現(xiàn)代傳媒還不惜動(dòng)用大量人力物力打造各種類型的美女形象從而把女性向物化、商業(yè)化的方向塑造。有調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明,我國(guó)發(fā)行量較大的、受眾反映較好的雜志,差不多每期都用外表青春靚麗的女性做封面的有20余種。而且,這些形象與婦女的工作、生活、學(xué)習(xí)毫無(wú)關(guān)系,所注重的僅僅是美麗的外表。同時(shí),各種“環(huán)球小姐比賽”等選美活動(dòng)無(wú)不受到了大眾傳媒的追捧。在引導(dǎo)女性追求美貌的同時(shí)將女性置于了客體位置,不過(guò)多地追求自己獨(dú)立的人格,從而缺乏對(duì)政治參與的主動(dòng)性與信心。

4、傳統(tǒng)道德文化的影響

受“男主外,女主內(nèi)”、“女子無(wú)才便是德”等各種傳統(tǒng)重男輕女思想的影響,大多數(shù)農(nóng)村婦女對(duì)于政治參與有著本能的恐懼,她們對(duì)于政治權(quán)利的渴望與幻想,不僅得不到整體社會(huì)輿論氛圍的理解和認(rèn)同,反而有可能受到家庭和社會(huì)兩方面的性別義務(wù)所帶來(lái)的干擾。這使得女性在思想上對(duì)于政治參與有一定的抵觸和排斥心理,她們認(rèn)為參與政治的能力屬于男人,即便是自己有能力,也不會(huì)去參加。另外,農(nóng)村婦女生育勞動(dòng)的社會(huì)價(jià)值一直被忽視,對(duì)于婦女在人口再生產(chǎn)中的基本貢獻(xiàn)與精神文化價(jià)值,我們的媒體輿論并沒有給予贊揚(yáng)與必要的肯定。相反,認(rèn)為這是婦女與生俱來(lái)被賦予的義務(wù),從而提升了婦女在生育方面的被期望值,同時(shí)也造成了婦女在生育方面受到的不公正事件增多,從而壓抑其政治參與的愿望。

三、對(duì)新農(nóng)村婦女政治參與現(xiàn)狀的對(duì)策

1、以女權(quán)主義為引導(dǎo),對(duì)婦女進(jìn)行思想轉(zhuǎn)化

女性主義,又稱女權(quán)運(yùn)動(dòng)。女性主義是指主要以女性經(jīng)驗(yàn)為來(lái)源與動(dòng)機(jī)的社會(huì)理論與政治運(yùn)動(dòng)。其目的在于了解不平等的本質(zhì)以及注重性別政治,權(quán)力關(guān)系。在西方,女權(quán)主義經(jīng)過(guò)幾百年的發(fā)展之后,已經(jīng)十分成熟,推動(dòng)了全球婦女解放的進(jìn)程,也為婦女參與政治提供了一個(gè)良好的社會(huì)環(huán)境和權(quán)利保障。例如,女權(quán)主義在西方政治方面,將公民權(quán)利進(jìn)行了大范圍擴(kuò)展,為西方婦女贏得了投票權(quán),主動(dòng)提出離婚的權(quán)利,單獨(dú)撫養(yǎng)子女的權(quán)利等等。自從1921年中國(guó)共產(chǎn)黨成立后,女權(quán)主義也通過(guò)馬克思主義婦女觀在中國(guó)的傳播與發(fā)展進(jìn)入了實(shí)踐階段,并在1949年新中國(guó)成立后揭開了婦女解放的新篇章。這說(shuō)明女權(quán)主義在我國(guó)有十分良好的基礎(chǔ)。如果女權(quán)主義能在中國(guó)農(nóng)村有大范圍的宣傳與普及,并且在宣傳中將其向政治參與的方向引導(dǎo),必定會(huì)激發(fā)婦女參與政治,體現(xiàn)自身政治價(jià)值的信心,也必定會(huì)成為新農(nóng)村婦女投身政治問(wèn)題的理論、信心與動(dòng)力來(lái)源。

2、針對(duì)二元經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)對(duì)新農(nóng)村婦女進(jìn)行政治普及

由于農(nóng)村婦女普遍存在文化程度不高、政治知識(shí)匱乏、政治敏感度低的情況,而且有很多農(nóng)村正婦女處于留守狀態(tài),所以,政府的相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。在農(nóng)村處于農(nóng)忙之際,政府可以幫助留守家庭勞作,緩解農(nóng)村留守婦女的勞動(dòng)強(qiáng)度。在農(nóng)村處于非農(nóng)忙之際,可以開展農(nóng)村婦女的政治知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),并且在培訓(xùn)中賦予其更加豐富,更加生動(dòng)并喜聞樂(lè)見的形式,將生硬的說(shuō)教變成一項(xiàng)婦女真正喜歡、感興趣并能從中獲益的活動(dòng),對(duì)學(xué)習(xí)政治知識(shí)表現(xiàn)優(yōu)異,并勇于參與政治活動(dòng),表達(dá)自己獨(dú)特的政治觀點(diǎn)的婦女進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),從而使之成為一種風(fēng)尚。