大山深處的“三線廠”

吳芳

三線廠舊址那些破敗的廠房、岌岌可危的宿舍,已經成為當地小企業、居民的寄居地。皖西化工廠的一間土窯里,工人在碼窯

時值初夏季節,暴雨后的大別山區,顯得格外清爽。諸佛庵鎮,這個深藏在大別山區的小鎮,上世紀60年代曾經云集了皖西機械廠、紅星機械廠、江北機械廠、皖西化工廠等4座軍工廠,也因此成為當地著名的“小上海”和“最大城市”。

今日的諸佛庵并沒有因為這些軍工廠的撤離而衰落,依然是當地除了縣城外最熱鬧的集鎮之一。鎮區不遠處便是紅星機械廠的舊址,青磚廠房和紅磚宿舍分布在道路兩邊,不過早已經沒有了隆隆的機聲和上班的人群。

63歲的江殿傳在自家的三樓上,就可以眺望紅星機械廠的整個宿舍區和禮堂,“宿舍都已經賣給當地的農民居住了,大禮堂破敗不堪,前廳都已經垮塌了。”江殿傳說,他自家的房子原來也是紅星廠的房子,紅星廠撤離后成為村委會的辦公樓,他后來從村委會買過來。

關于紅星機械廠的記憶,江殿傳印象深刻,那時他才十幾歲,因為條件不夠,沒能進廠。很多同村人都進了紅星廠當了工人,撤離后也都隨廠去了合肥工作,那時他特別羨慕。“現在他們也都退休了,偶爾還回來看看。”

在江殿傳的印象中,紅星機械廠還是給村子帶來了不少變化,比如在門口就可以逛商店、看電影,還有解放牌汽車……只是上世紀90年代初,紅星機械廠徹底搬走后,留下了這些空空的車間和有些破舊的宿舍,一切似乎又回到從前。唯一令村里人欣慰的是,廠搬走后,他們可以“占用”工人的宿舍,體驗一番“工人的生活”。其他啥也沒有留下。

沒有接受過什么教育的江殿傳至今都不甚明白,當年為什么轟轟烈烈地將廠建到自家大門口,二十幾年后又搬走,只是從人們的談論中略知一二。

從1964年至1980年,我國中西部三線地區進行大規模的軍工企業建設,400萬工人、干部、知識分子、解放軍官兵和成千上萬的農民,來到中西部的大山深處,建起了1100多個大中型工礦企業、科研單位和大專院校,被稱為“三線廠”。

從上世紀70年代末期到90年代初期,伴隨著國家體制改革,大部分三線廠遷出。如今大山深處的這些三線廠舊址依然存在,破敗的廠房、岌岌可危的宿舍,已經成為當地小企業、居民的寄居地。

出諸佛庵鎮兩三公里便是皖西機械廠舊址,看著破敗的宿舍區和廠房,無法想象這里曾經是生產迫擊炮彈的軍工廠。81歲的張朝本和老伴就居住在皖西廠一棟宿舍樓的一樓。在皖西廠撤離后,這些宿舍樓就閑置了下來,雖然交給了地方政府,但由于沒人管理,都已經破敗不堪,二樓也即將倒塌。幾年前,張朝本家在一場洪水中倒塌了,無處可去,就搬到了這里。“家里啥都沒落下。在這里居住也是沒有辦法。”張朝本說。由于房屋破損嚴重,盡管空置著,寄居的居民也不多,這一棟樓只有兩戶人家。

62歲的汪發勇在皖西化工廠所在的仙人沖土生土長,上世紀60年代初,皖西化工廠建設的時候,全家被搬到山的另一邊居住,一住就是三十多年,生活很不方便。直到上世紀90年代初,皖西化工廠撤離后,仙人沖重歸寧靜,汪發勇和一些搬出去的村民從鎮里花錢買了工廠的廢棄宿舍,重新回到老家開始新生活。

不過村民們的這種生活僅僅持續了十多年。今年年初,伴隨著諸佛庵鎮政府將皖西化工廠的老廠房和宿舍改造成畫家村的項目啟動,再次打破了仙人沖的寧靜。按照當地政府的意向,要將仙人沖變成中外畫家在大別山區的寫生基地,借此推動旅游產業發展。

寄居在皖西化工廠的村民似乎對畫家村的項目不是很理解。49歲的汪登勝和幾個村民就頗有意見,隨著畫家的進駐,現在他們的菜園被填平,原來寄居在老車間里的幾個 小企業關閉,讓他們失去了經濟來源。

不過意見歸意見,他們也希望畫家來了后,原來的三線廠會有新的名號,會有一些人來旅游,也許到那時他們可以搞點別的。

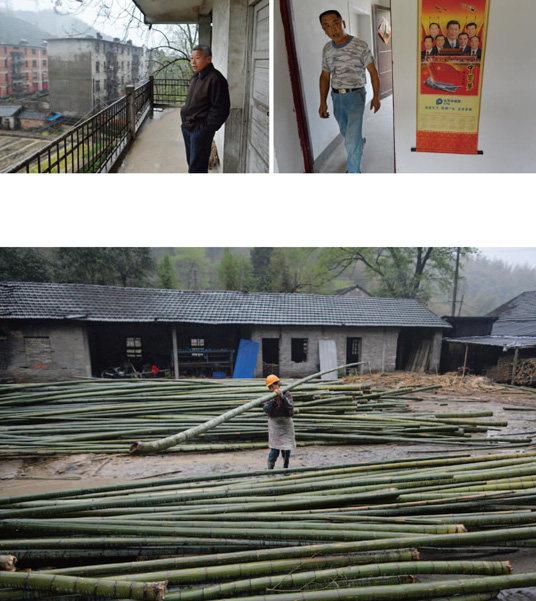

上左:63歲的江殿傳的家原來也屬于紅星機械廠,后來做了村部,村部搬遷后被他買了下來上右:53歲的龔成發一個月前妻子去世,現在和兒子一起寄居在皖西機械廠陳舊的宿舍里下:當地被稱為安徽竹鄉,閑置的老廠房被當地人用來辦廠加工竹制品

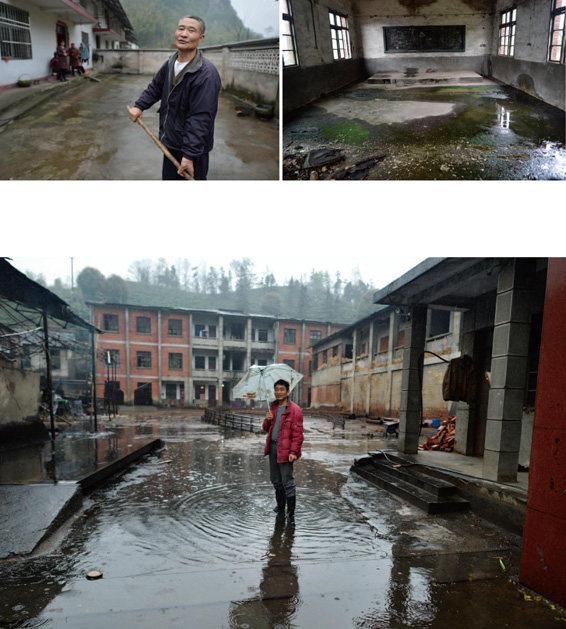

上左:上世紀90年代初,皖西化工廠撤離后,62歲的汪發勇和村民從鎮里花錢買了工廠的廢棄宿舍,回到老家開始新生活上右:原紅星機械廠的一間教室已經嚴重漏雨下:紅星機械廠的廠區一片破敗景象

1. 張朝本在皖西機械廠住了兩三年,除了這里他無處可去,想起來非常傷心2. 江北機械廠的一個老廠房內,一名工人在加工子彈包裝箱,這是這里唯一與軍工還有一點聯系的企業

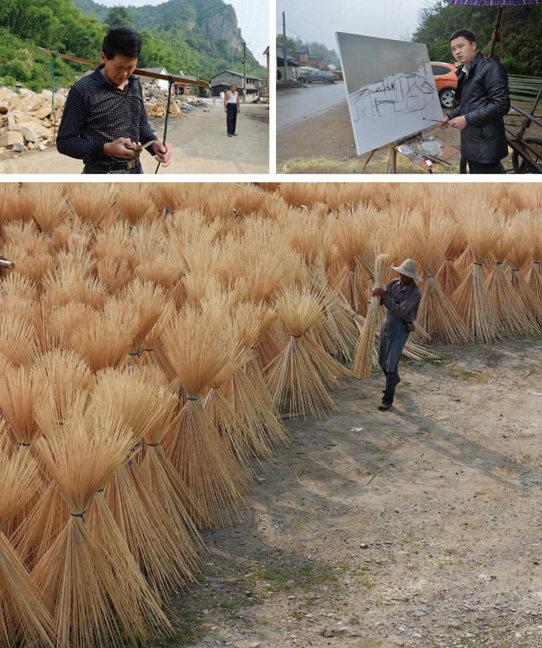

3. 49歲的汪登勝和幾個村民對畫家進駐頗有意見。在他們看來,隨著畫家的進駐,現在他們的菜園被填平,原來寄居在老車間里的幾個小企業關閉,讓他們失去了經濟來源4. 皖西化工廠舊址被辟為畫家村,目前已經吸引了50名畫家入駐5. 通往皖西化工廠的路邊滿是晾曬的一次性竹筷毛坯