美國人的選舉是否靠譜?

陶短房

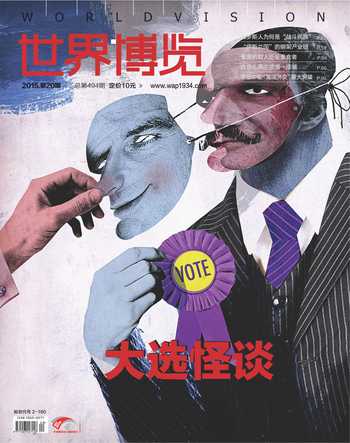

導語:美國總統大選周期漫長,興師動眾,加上美國世界第一政治、經濟、軍事強國的地位,因此格外引人矚目,各種怪事也應運而生。

正文:

美國總統選舉是從黨內初選“開掐”,一路掐到最后的兩人兩黨對決,周期漫長,場面浩大,因此在很大程度上就是在比“砸錢”,再有錢的富翁光靠自己的財力也決計吃不消,因此籌款能力如何就變得至關重要,正如美國著名富翁、紐約前市長、前共和黨總統候選人提名競爭者邁克爾.魯本斯.布隆伯格所言,當今美國高層次選戰,已絕非任何個人財力所能承擔,籌款能力的好壞,關乎政治家的政治生命和前途。

無孔不入的籌款

正因如此,美國候選人和政治家的籌款活動可謂無孔不入,五花八門,任何一個美國人都可能“一不小心”被籌款活動“瞄準”。

您上網么?在北美很少有人不上網,如果上網,不論推特、Facebook還是新興的各種手機App,都很容易看到人氣火爆的候選人賬號,一時“手賤”點個關注甚至“贊”,您就可能“有幸”成為對方在線小額籌款的鎖定對象——直接彈窗給您看哦。

別以為看不見彈窗您就“幸免于難”了。北美社交網絡平臺可是實名制注冊,候選人的團隊助理們會不厭其煩地搜集那些關注、點贊者的郵箱,然后定期群發,這個密度達到怎樣的程度?筆者本人住在加拿大,連“綠卡眾”都不是,更沒有美國的投票權,只不過當年隨手關注且不小心“贊”了奧巴馬某個推特一下,自那周起直至中期選舉前后,平均每周會收到至少一封奧巴馬團隊的群發籌款郵件,筆者的一位朋友曾開玩笑說“助理們不厭其煩我們可是厭了”,不過正像一位大學在美國念、曾給麥凱恩當過選舉義工的“小朋友”所言——萬一有“不厭”的呢?哪怕一千個人里有一個肯掏錢的也好啊。

曾有人懷疑處理籌款郵件的團隊是“機器人”,便回復了一封尖刻的郵件回去,結果很快收到答復,雖然是官樣文章,但顯然是“人寫的”,這正應了一句話“只要和籌款有關,再小的事也是大事”。

不過自中期選舉起我便再未收到過奧巴馬團隊的籌款信,很顯然,已經“選舉畢業”的他不需要再籌款了,本屆美國總統大選光共和黨初選候選人就多達17個,吃一塹長一智我這會誰也沒關注,因此也沒收到什么籌款信,不過許多朋友說,今年這種“零售籌款”又玩出新花樣,推特和移動支付平臺Square日前推出了“快速捐贈通道”,注冊這項服務的候選人所有推文都會自動附上“Contribute”選項,點一下便可“安全捐錢”,捐完了還能自動生成一條“我給誰誰誰捐了5大元”的推文,形成所謂“海嘯效應”。

不過也有曾多次參與美國選舉義工工作的老手提醒,對這種“籌款噱頭”不要太看重,因為上任奧巴馬是著名的“零售總統”,靠聚沙成塔成就8年任期,如今正陷入“審美疲勞”,照美國人的“鐘擺式思維”定式,這屆籌款的主流很可能重歸傳統的“高大上”路線——至少到目前為止的確如此,共和黨籌款能力最強的杰布.布什和民主黨籌款能力最強的希拉里.克林頓,走的都是“豪門路線”和“外圍路線”這兩條“整存整取”之路。

“大嘴”的期待

大嘴年年有,今年特別多,8年前的美國總統大選,人們只記得麥凱恩這張國會著名“大嘴”被能言善辯的奧巴馬戲耍得團團轉的場景,4年前共和黨中一下冒出佩里、貝克曼和佩林三張“大嘴”,他們口無遮攔,動輒帶“三字經”,經常說一些不著邊際的話,只不過“三大嘴”自相抵消,最終輸給了中規中矩的羅姆尼,而羅姆尼與奧巴馬之爭則顯得“正統”得多。

今年情況則大不相同:共和黨內“單口相聲藝術家”特朗普一馬當先,“沒啥不敢說的,只要說沒一次不驚人的”,可謂一邊天雷滾滾一邊人氣飆升,如今甚至已一覽眾山小,成為兩黨候選人中的人氣翹楚,民主黨那邊雖然暫時波瀾不興,但同樣有“大嘴”風范的希拉里.克林頓呼聲也不小。

筆者一些朋友曾在德克薩斯州長期生活,照他們的感受,“大嘴”說話看上去不經過大腦,實際上卻都是“包裝”過的,是“小語病不斷,大語病不犯”的政治演講技巧,當年布什父子和佩里等德州背景的“紅脖子政治家”運用得得心應手,目的是為了吸引昏昏欲睡的競選集會聽眾。

NBC在上屆大選時曾將“大嘴”歸納為兩類,即“邊緣大嘴”和“著名大嘴”,前者如一度喊出“公司稅歸零”的貝克曼,如果不是這樣“常說常錯”,很多美國人根本不記得她是誰;后者如佩里和此前的小布什,佩里說過“德州有選擇獨立的自由”,小布什則動輒“放炮”,但他們的“大嘴”意在“秀牛仔”,看似語出驚人卻實際上并不違憲,一旦民意反應不理想則迅速轉向,目的是給人以直言不諱、敢說敢擔當的形象,如果人們對奧巴馬式的“提詞機總統”已經有些膩味,“著名大嘴”的機會就來了。

然而上屆大選中“邊緣大嘴”在一炮走紅后便后勁不足,新鮮感一過“多說多錯”就足以嚇跑許多中間派選民,貝克曼和佩林就這樣“見光死”,而“著名大嘴”則在“棄保邏輯”驅使下讓位給看上去更足以和奧巴馬一拼的“正統派”。本屆情況則似乎又有不同——特朗普在最初發力時儼然一個貝克曼式的“邊緣大嘴”,有所斬獲后又迅速“進化”為“疑似著名大嘴”,熱度絲毫不減,而對面以逸待勞的希拉里.克林頓則“早已著名、從來大嘴”。

說真的,近幾屆美國大選的投票率只能說差強人意,不少當地朋友都戲言“盼著這一天”,可以有效拉抬選舉人氣,筆者也曾跟他們開玩笑,說“照中國說法,大嘴有一個人說的也有兩個人說的,一個人說那叫‘單口大嘴’,兩個人說叫‘對口大嘴’”,難道最后的兩黨對決,可以等到傳說中的“對口大嘴”好戲?

潑污的隱憂

然而不少當地朋友擔心,期待中的“大嘴之戰”可能被“潑污”攪局。

即便不熟悉美國選舉的國內朋友,許多也從課本或小說里讀到馬克吐溫那篇“競選州長”,文章中的“我”在短暫且不成功的州長競選道路上由一個正直的人,一下“變成”了渾身毛病的骯臟怪物。這固然是文學夸張,但美國總統選舉的“潑污術”,的確是挺怕人的。

上屆美國大選中共和黨輸得很“凄慘”,教訓之一就是黨內初選時的相互“潑污”讓彼此都大傷元氣,原本人氣最旺、被認為最堪與奧巴馬一戰的金里奇被對手們抓住“房利美”一案的破綻,僅僅愛荷華州初選就遭罹370萬美元負面電視廣告“集火攻擊”,最終丟下句“背著370萬美元的大石頭誰也飛不起來”的無奈話黯然出局,而在他之前的最熱門黨內候選人佩里同樣被“潑污”手段整到未選先退。共和黨內“七個小矮人”互不相下的狀態導致黨內初選“潑污”盛行,最終只能折衷出核心競爭力明顯不足但“污點”相對最少的羅姆尼出馬挑戰,結果自然是大敗而逃——當時有大選評論員戲言,好整以暇的奧巴馬團隊只需收集共和黨初選時別的候選人團隊潑在羅姆尼身上的“污水”原封不動潑過去,就夠對手手忙腳亂一陣子的了。

本屆的情況又熱鬧過上屆:共和黨不再是“七個小矮人”而是足有17個之多,以至于8月6日福克斯新聞舉辦的共和黨內候選人提名辯論不得不讓這些人“歷史性地”分兩撥出場,而民主黨方面由于奧巴馬連任屆滿,也將同樣舉行黨內初選,上屆的“共和黨內潑污,民主黨圍觀”局面或許會演變為“兩黨黨內分別潑,然后互相再潑”。

許多北美人之所以對特朗普甚至希拉里.克林頓這對“大嘴”目前正勁的風頭不以為然,就是擔心一旦進入“潑污”模式,“多說多錯”的“大嘴”未免要更吃虧一些,至少奧巴馬的兩次成功表明,美國總統選舉很多時候是“少犯錯者勝出”的。

不過從目前情況看,共和黨人似乎汲取了上屆大敗的教訓,在已進行的黨內候選人辯論中,除了冷得不能再冷的菲奧莉娜等個別后座候選人外,即便佩里這樣的“資深著名大嘴”也顯得小心翼翼地回避“大嘴內斗”,以至于8月6日的黨內電視辯論會居然出現“眾大嘴齊噴希拉里”的“千古奇觀”,很顯然,他們不想再重蹈“鷸蚌相爭漁翁得利”的覆轍,讓民主黨再撿一次現成便宜。

反觀民主黨那邊倒有些不太順:希拉里.克林頓被“電郵門”的“潑污”弄得頗有些狼狽不堪,而民主黨內初選競爭實際上還遠未到白熱化程度。對于她,筆者接觸過的美國普通人感覺可謂兩極分化——或極欣賞,或極憎惡,但他們中都有人擔心一旦她在民主黨內勝出,接下來可能遭罹上屆共和黨出線者的“潑污洗禮”:“電郵門”且不去說,“班加西危機”中史蒂文斯大使的死,恐怕就是她不容回避的“硬潑污”。

造勢會和輿論轟炸

進入選舉周期就意味著可以看見沒完沒了的造勢活動:“拜票”、“買宴”、造勢會和媒體轟炸。

美國的大選其實確實和其它“選舉國家”有很大差異:黨派色彩并不濃厚,各種造勢活動更突出候選人本人,鄰國加拿大的選戰,黨領為所屬政黨候選人站臺、去基層選區挨家挨戶敲門“掃街”幾乎是“必修課”,在美國這一幕通常只有中期選舉才比較多見,大選周期里總統候選人和黨內議員候選人往往“各忙各的”,而“掃街”也相對不多見,這或許因為美國總統議員是分開選的,而內閣則完全由總統“搭班子”,總統選舉實行的又是所謂“選舉人團機制”,且除了兩個州外都實行“贏家通吃”的規則,“站臺”、“掃街”也便顯得“效率不高”,而不得不讓位給“多快好省”的造勢會。

有人戲言“只有在造勢會時才會發現美國兩黨居然還有基層組織”,這話并不夸張,和歐洲及加拿大不同,美國的兩黨很大程度上就是兩個“大選舉機器”,選舉以外的功能并不充分,而組織運作好選舉造勢會,則是地方、外圍團隊最重要的使命。他們會使出渾身解數,研究所在社區選民心理,并投其所好地安排活動、臺詞,盡可能突出“主角”的優點,掩蓋其缺陷。

造勢會上“主角”最需掌握的要訣,一是深入淺出,把自己的政綱說清楚、說得聽眾愛聽,二是通過精心安排的問答表現自己的才智和機變,這可是相當深奧的一門學問,從臺詞起草到各種應答意外的“變招”,都需要未雨綢繆,甚至姿勢、步伐、服飾、手勢也要“精益求精”,一絲不茍,如果能既藏拙又露鋒芒,就可能創造奇跡,這其中最典型的當屬奧巴馬,曾目睹過其幾次造勢會的朋友稱,他辯才無礙但其實并不善于長篇獨自演講,因為容易忘詞,可他的團隊總能巧妙地突出前者,無傷大雅地淡化后者。

不過對于許多普通人而言,造勢會更像一次嘉年華:有抽獎(羅姆尼上屆就搞過,目的是為了籌款和吸引人氣),有“文藝表演”和明星秀(每個候選人都有特定的文體明星“粉絲”,他們往往會在造勢會上亮相,幫忙聚攏人氣,造勢會的票價可比演唱會便宜多了),有時還能看見候選人本人“客串”一把。

正所謂過猶不及,太多的選舉輿論轟炸也會惹來反感,一些家庭主婦就抱怨“本來肥皂劇時間已被占了不少(奧巴馬上臺后占用肥皂劇時間開辟了每周電視演講),這下連脫口秀時間也保不住了”。

保守與新潮

很多人都將美國視作一個“新世界”,這在很大程度上是對的,但“新世界”并不意味著所有方面都標新立異,在選舉層面美國就有許多很保守的地方,如至今只有一名天主教徒(約翰.肯尼迪)、一名有色人種(奧巴馬)當選總統,而女性總統的紀錄則仍然是零。上屆總統選舉,共和黨內“七個小矮人”互不相下,最后“犯錯最少”的羅姆尼勉強出線,不少美國人就預言“這次共和黨贏不了”,理由居然是“誰見過摩門教徒能當選總統的”。

美國人的保守還體現在對政治家族和豪門的警惕上,“20世紀美國最偉大的政治家族”——肯尼迪家族自從約翰.肯尼迪當選后,其余幾位原本熱門的“肯尼迪們”便政治命運多舛,老肯尼迪那句“我的兒子們將相繼入主白宮”成了一句無奈的空話,而唯一直接來自美國頭等巨富家族的總統福特,則是靠“水門事件”總統辭職、副總統遞補上位,第一次直接參選就輸給了“木匠卡特”。

不過例外總是有的,“家族總統”雖然罕見但終究還是出過幾例(最近的自然是布什父子),而天主教徒、有色人種不能當總統的例也終究有人破了——但如今又有人提出“破例不重復原理”,認為破例之后再重演一次的概率會變得更低,并舉出肯尼迪之后再無天主教徒當選為例,不管這個原理是否可信,反正政治家們看來是不敢冒險,此次參選,希拉里.克林頓不敢再如2008年般大打“克林頓牌”,而是用自己名字“希拉里”的首個字母“H”作為競選標志,而老布什之子、小布什之弟杰布.布什則索性自稱、官稱“Jeb”,同樣拋開了布什這個眾所周知的姓氏。國內媒體和公眾津津樂道的“克林頓-布什家族對決”,在美國是可以背后說、不能當面提的政治禁忌,兩位候選人的團隊更是對此諱莫如深。

另一個保守和新潮的熱門話題是“網絡的力量”:奧巴馬在2008年大選之初其實是地道的冷門,他的后來居上被許多評論者稱為“零售選舉的奇跡”,而推特、facebook等網絡平臺則公認居功至偉,這也讓上屆、本屆大選各候選人再不敢對“網絡的力量”掉以輕心,紛紛加強在網上的造勢,并格外重視網絡民調數據。

但對這種趨勢也有人提出不同意見,他們指出“網民不等于選民”,許多人在網上活躍,但現實中卻懶得去投票,新加坡不久前選舉中反對黨在網絡上氣勢如虹,選舉結果卻比不過前一屆的教訓未必就是孤例。不少人認為,“網絡的力量”究竟有多大實效,關鍵看政治家能動員多少年輕人投票——年輕人投票比例越高,最終票選結果和“網絡力量對比”的結果也越接近。

歐洲各級選舉中常有些搞笑的“候選人”出現,米老鼠、唐老鴨、超人、藍精靈和普通寵物貓、奶牛都曾被“提名參選”,這種現象在美國就少得多,截止8月25日總共報名參選美國總統的828名申請者中“另類候選人”僅有兩只貓、一只狗,而這已是戰后“非傳統候選人”出現最多的一屆,某以搞笑著稱網絡博客戲言,之所以如此是因為美國人都是“數據控”,對“數據線”態度刻板,總統候選人的參選要求是年滿35歲,在美國本土出生且居住不少于14年,而能滿足第一條“硬指標”的寵物貓、狗在美國連一只也沒有。