“宅”也會毀滅地球

苗若玖

看慣了美國大片的你,也許對西班牙電影不那么熟悉吧。科幻電影并不是美國人的專利,西班牙的這部《末日浩劫》就同樣能夠吸引人的眼球。“離開室內空間就會斃命”的設定看似離奇,卻是對人類現代城市生活的反思。也許,我們都要捫心自問:我們是否離開大自然已經太久,以至于綠樹青草和新鮮的空氣,都讓我們感到陌生?

離開建筑物就會恐慌而死?

相比于那些人們已經“耳熟能詳”的科幻概念,《末日浩劫》中的災難看起來幾乎匪夷所思:一場火山爆發之后,全世界的人類都逐漸患上了一種怪病,只要離開室內空間,就會產生莫名其妙的強烈恐懼,繼而頭暈目眩,眼球出血,口吐白沫,心臟病發作而亡。

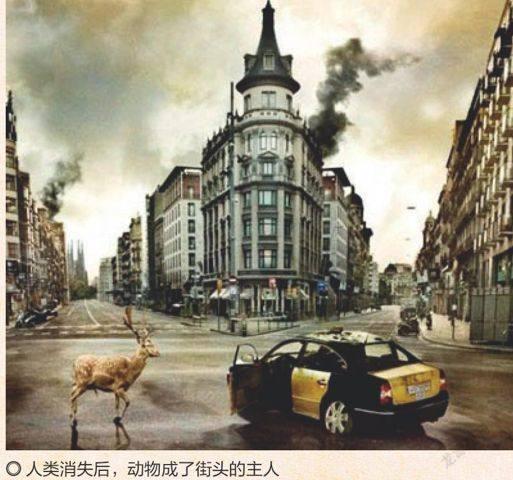

是火山爆發帶出了地下沉睡的病毒?還是從地層深處涌出的物質改變了大氣的成分?關于這種怪病的成因,影片中并沒有交待。但可以確定的是,現代城市文明在幾個星期到幾個月之內就完全崩潰。

現代的城市生活環境,賦予了相當一部分人“永遠不用離開室內空間”的可能性。仔細想一想大城市的情景,有一些地鐵站的出口就設置在大型寫字樓或者商廈的地下,讓人們不必走到街上就可以直接進入樓宇。在一些大城市里,地鐵站或者附近的地下通道就設有售賣生活必需品的便利店和餐廳。如果有一天,某些大型居民區擁有了讓各個居民樓都直通地鐵站的地下通道或是封閉天橋,那么一些人完全可以選擇永遠生活在室內環境當中。更何況,現代信息技術還賦予了人們通過網絡和電話購物,以及在線辦公的可能性。日常生活中必須要走到室外才能做的事情,可以說越來越少。

“宅”會成為一種病

當某個在室內空間(比如防空洞)連續居住若干個月,甚至若干年的人,突然走到室外的時候,難免會有某種不適感;這正如人們在黑暗的電影院或是錄像廳里坐了若干個小時,突然站到陽光下也會不舒服一樣。但后一種不適感通常只會持續幾分鐘;前者或許也只會持續若干小時甚至更短,而后人體便會適應新的環境,只有極少數極為敏感、脆弱的人可能會發生暈厥、虛脫一類的危險狀況。

但在《末日浩劫》的設定里,火山爆發產生的某些效應,讓人們的這種調整能力被大幅削弱。這就好比一個人用快餐盤端著若干杯熱飲,在正常情況下通常能穩定行走;但如果餐盤或者餐廳地板上突然被灑了油,那么只要稍有不慎,所有的熱飲就都會灑在地上,而且無可補救,乃至會燙傷端盤子的人和周圍的人,形成更大的“災難”。《末日浩劫》里的情境正是如此:在環境改變到達某種“臨界點”的時候,“宅人”們實際上已經變成了“玻璃人”。他們離開室內空間的結果,便是身體的全面崩盤。

離開建筑物,享受大自然

事實上,這部影片中的一些情節,已經暗示了“末日浩劫”的成因:沉迷電腦游戲的少年在“閉關”半年之后自殺,這或許是因為他重新適應室外環境的能力原本就不高,因而選擇在虛擬的世界里逃避;世世代代居住在澳大利亞荒原上的某個原始部落,“毫無來由”地對這種怪病免疫,這其實是因為他們幾乎沒有長時間“宅”的機會;幸存者的后代們也對這種怪病有免疫力,甚至在長大之后組團去“探險”,因為他們生長在一個現代文明和相關服務幾乎消失的世界里,同樣自幼便基本沒有“宅”的經歷和概念。

《末日浩劫》更像是一個關于現代生活的寓言,為人們提供了一組全新的思考未來的視角:被各種高科技設備“包圍”著的我們,是不是已經和大自然疏遠得太多?如果電能和網絡等支撐現代文明的“基石”在短時間內被抽去,我們當中有多少人能適應這個突然到來的“懸空時代”?在我們為各種科技手段,特別是信息技術帶來的便捷生活沾沾自喜的時候,我們是否也應該想到,與技術的偉力相伴的,是不是人本身的退化?這些思考并不是要反對所有的現代科技,而只是建議人們從互聯網和即時通訊軟件的包圍中抽出身來,享受與大自然和同類相處的美好。也許,我們的確應該換一個視角,重新審視我們當下的生活。

(責任編輯/劉陽)