鏡頭下的北京皇家園林

朱天純

北京在歷史上曾為六朝都城。雖然宮墻深院所代表的皇權(quán)早已隨時(shí)光遠(yuǎn)去,但那些保留下來(lái)的皇家園林建筑,仍然能讓我們感受到皇城曾經(jīng)的輝煌。我是土生土長(zhǎng)的北京人,懷有濃厚的北京情結(jié),所以攝影主題離不開(kāi)老北京文化,而皇家文化是老北京文化的重要組成部分,因此作為最能直觀表現(xiàn)皇家文化的皇家園林,自然成了我拍攝的重點(diǎn)。

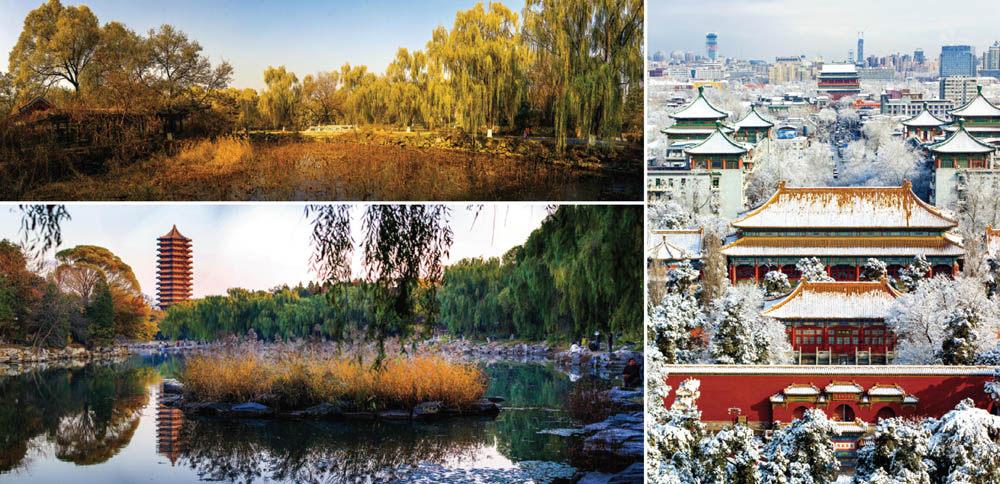

北京的皇家園林?jǐn)?shù)量眾多,明清兩代的故宮、被譽(yù)為“皇家園林博物館”的頤和園、帝王用來(lái)祭祀的天壇、顯示古代天文學(xué)成就的古觀象臺(tái)、中國(guó)現(xiàn)存規(guī)模最大的皇陵建筑群十三陵、銘記了英法聯(lián)軍侵華罪惡的圓明園……這一座座古老的建筑儼然就是一部部教科書(shū),無(wú)聲地展現(xiàn)著北京皇家文化。多年來(lái),我走遍了這些皇家園林,用鏡頭記錄下歷史的遺存,完成了對(duì)老北京文化的禮贊。

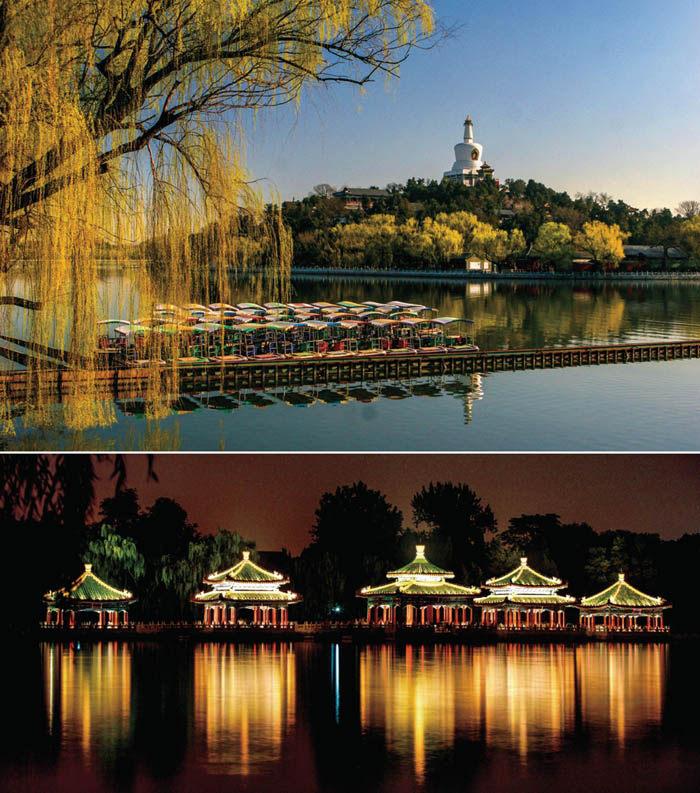

行攝北海公園

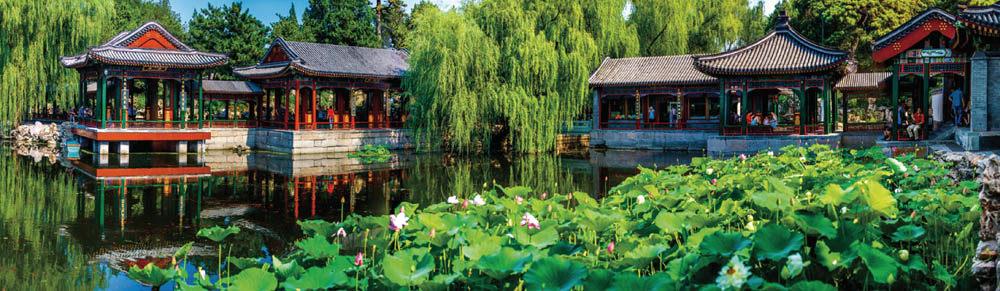

“混”進(jìn)尚未開(kāi)放的區(qū)域位于北京市中心的北海公園是我拍攝次數(shù)較多的皇家園林。公園以北海為中心,既有北方園林的宏闊氣勢(shì),又融合了江南園林的婉約雅致。這里原是遼、金、元代皇家所建的離宮,明清時(shí)期被辟為帝王御苑,是中國(guó)現(xiàn)存最完整、最古老、最具綜合性的皇家園林之一。公園占地69公頃,水面開(kāi)闊,風(fēng)景怡人。這里不僅有巍峨的白塔、恢宏的宮殿和佛寺,還有精致的靜心齋、畫(huà)舫齋、濠濮間等建筑群,以及玲瓏精巧、造型各異的亭式建筑。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,亭臺(tái)樓閣錯(cuò)落有致,在水岸垂柳的掩映下,呈現(xiàn)出秀麗的古典之美。1925年,這里被辟為公園對(duì)外開(kāi)放,從此以后,這些曾為皇族獨(dú)享的美景漸漸進(jìn)入普通百姓的視線(xiàn)。不過(guò),由于北海緊鄰中南海,所以公園內(nèi)還有很多區(qū)域沒(méi)有正式開(kāi)放,而我讀過(guò)的一些相關(guān)歷史書(shū)籍對(duì)其有所敘述,因此我對(duì)那些未開(kāi)放的地方充滿(mǎn)了強(qiáng)烈的探求欲望。為了進(jìn)入其中拍攝,我使用過(guò)很多方法混進(jìn)“禁區(qū)”,讓我記憶最深刻的就是在妙相亭的拍攝。

妙相亭位于公園花圃的西北角,這里之所以吸引我,是因?yàn)橥?nèi)有一座佛塔,塔中保存有五代十國(guó)時(shí)期名僧貫休所畫(huà)的《十六應(yīng)真像》真跡,這也是后世臨摹及雕塑羅漢佛像的范本,所以,對(duì)佛教文化頗感興趣的我,當(dāng)然想要親眼目睹一番。第一次嘗試進(jìn)入時(shí),由于我沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),扛著相機(jī)就直接往里走,結(jié)果被工作人員攔在了外面。后來(lái),我曾多次尋找機(jī)會(huì)進(jìn)入,但都失敗了,直到有一次我偶然看到那里在裝修,于是決定借此機(jī)會(huì)“混”進(jìn)去。我把相機(jī)放在背包里,裝成游客,當(dāng)我走進(jìn)花圃,工作人員將我攔住,我借著自己會(huì)說(shuō)幾句東北話(huà),便謊稱(chēng)自己是外地游客,因?yàn)閺哪沁吂さ氐娜肟谶M(jìn)來(lái)后迷了路,所以必須原路返回。沒(méi)想到那名工作人員竟然信以為真,便將我放了進(jìn)去。進(jìn)去之后,我掏出相機(jī)一陣狂拍,也許是緣分,這次我還拍到了尚未開(kāi)放的寶積樓,而在眾多的北海攝影作品中,這些照片的內(nèi)容都是第一次出現(xiàn),這讓我興奮不已。在多年的拍攝中,我對(duì)北海也有了更深的認(rèn)識(shí)。

例如,知道了原來(lái)元大都的中心宮殿竟是建在北海團(tuán)城內(nèi)的,還知道了“北海三金”。“北海三金”這個(gè)名字最初是從一位老北京人口中聽(tīng)到的,他告訴我,要拍北海就必須知道“北海三金”,當(dāng)我問(wèn)他有哪三金時(shí),他笑而不答。后來(lái),我詢(xún)問(wèn)了很多上了年紀(jì)的北京人,并實(shí)地考察,才知道原來(lái)“三金”是指三個(gè)金屬造物,即鎮(zhèn)海銅人、鐵影壁和金佛,這“三金”被視為北海公園的三寶。所以,如今來(lái)公園游玩的人,除了去到那些眾所周知的景點(diǎn),一些有雅興的朋友,還會(huì)去尋找并不為人所熟知的“北海三金”。

古觀象臺(tái)軼事

“套近乎”獲得拍攝機(jī)會(huì)

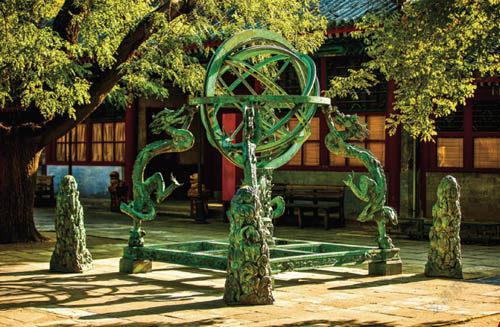

拍攝皇家園林的過(guò)程中,我的軼事和經(jīng)歷頗多,有一次經(jīng)歷就發(fā)生在古觀象臺(tái),讓我難忘。古觀象臺(tái)建于明朝正統(tǒng)七年(1442),位于北京市建國(guó)門(mén)立交橋西南角,是明清兩代的國(guó)家天文臺(tái)。觀象臺(tái)上設(shè)有8件銅制的大型天文儀器,這些儀器在造型、工藝等方面具有中國(guó)傳統(tǒng)特色,而在刻度、游表、結(jié)構(gòu)等方面,則反映了西歐文藝復(fù)興后大型天文儀器的發(fā)展與成就。古觀象臺(tái)連續(xù)從事天文觀測(cè)近500年,在中國(guó)現(xiàn)存的古觀象臺(tái)中是保持連續(xù)觀測(cè)時(shí)間最長(zhǎng)的。

古觀象臺(tái)是明清兩代的國(guó)家天文臺(tái),從明正統(tǒng)初年到1929 年止,古觀象臺(tái)從事天文觀測(cè)近500 年,是仍存的古觀象臺(tái)中保持連續(xù)觀測(cè)最悠久的,它還以建筑完整和儀器配套齊全,在國(guó)際上久負(fù)盛名。

北京文化是由皇家文化和平民文化共同組成的,而皇家文化在北京的古建筑之中,又占有絕對(duì)的地位。北京的皇家園林建筑,是中華民族優(yōu)秀文化的結(jié)晶,也是整個(gè)人類(lèi)建筑史上杰出的瑰寶。

2012年春天,北京下了一場(chǎng)大雪,一天早上,我起床后見(jiàn)窗外一片潔白,想起以往從來(lái)沒(méi)有在下雪天拍攝過(guò)古觀象臺(tái),便拿起相機(jī)直奔建國(guó)門(mén)。到了那里,感到果然不虛此行,眼前的景象確實(shí)讓我欣喜:由于這場(chǎng)雪趕上了無(wú)風(fēng)的天氣,所以地面的積雪有近20厘米厚,樹(shù)枝和建筑上也都覆蓋著皚皚白雪,這樣的場(chǎng)景正是我所期待的。

無(wú)論是故宮、頤和園,還是北海公園,這些古老的皇家建筑,無(wú)不體現(xiàn)著北京這座皇城曾經(jīng)的威嚴(yán)與輝煌,透露出北京深厚的歷史文化底蘊(yùn)。

但由于我到達(dá)觀象臺(tái)時(shí)太早,大門(mén)還沒(méi)有開(kāi),我只能在門(mén)外等待。趁等待的時(shí)間,我在觀象臺(tái)外圍拍攝了一陣,拍完外景后,我又來(lái)到入口處等待。由于天氣寒冷,我只能來(lái)回走動(dòng),還不停地搓手哈氣。不一會(huì)兒,警衛(wèi)室的門(mén)開(kāi)了,走出一位和我年紀(jì)相仿的男人,他上下打量了我一番后,便詢(xún)問(wèn)我來(lái)這里做什么。我回答他是來(lái)拍攝觀象臺(tái)的,他說(shuō)要等到9點(diǎn)才會(huì)開(kāi)門(mén),并建議我先到附近找個(gè)地方暖和暖和,說(shuō)完便回警衛(wèi)室了。可我并沒(méi)有離開(kāi),而是隔著鐵門(mén)拍攝里面的景致。過(guò)了一會(huì)兒,他又走了出來(lái)。這次,我決定和他套套近乎,便問(wèn):“老哥今年多大歲數(shù)了?”“屬蛇的。”他回答。我一聽(tīng)有戲,因?yàn)檫@個(gè)年齡的北京人年輕時(shí)幾乎都在東北兵團(tuán)待過(guò),于是問(wèn):“那您也去過(guò)兵團(tuán)?”“當(dāng)然去過(guò)!”“我是九團(tuán)的,您是幾團(tuán)?”“我也是九團(tuán)的。”“哎呀,哥們兒,您快進(jìn)來(lái)坐!”說(shuō)著,他打開(kāi)了鐵門(mén)。見(jiàn)此情形,我說(shuō):“咱哥倆也別客氣了,先不坐了,我想進(jìn)去拍拍,拍完咱再聊。”“行,那8點(diǎn)半以前您可得出來(lái),快上班了,讓別人看見(jiàn),我的飯碗就砸了。”我答應(yīng)了他,隨后便抓緊時(shí)間進(jìn)行創(chuàng)作。

后來(lái),這組觀象臺(tái)的雪景照片讓我非常滿(mǎn)意,而這次“套近乎”的成功經(jīng)驗(yàn),也讓我在后來(lái)的拍攝中屢試不爽。

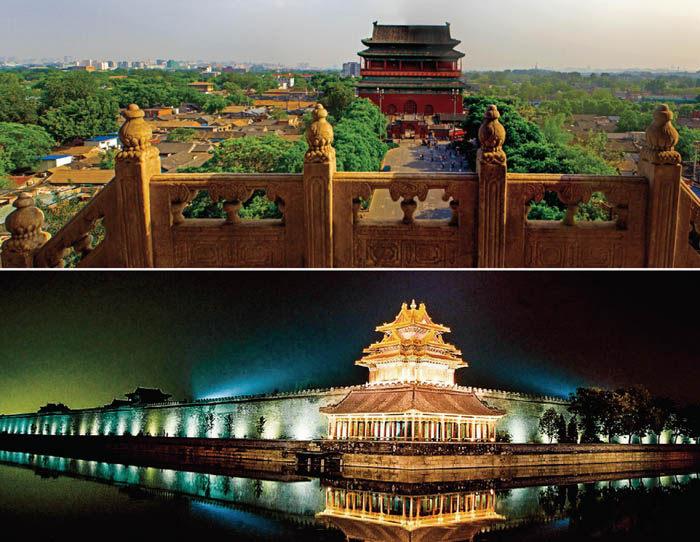

用不同形式拍攝故宮

與同行交流行攝頤和園

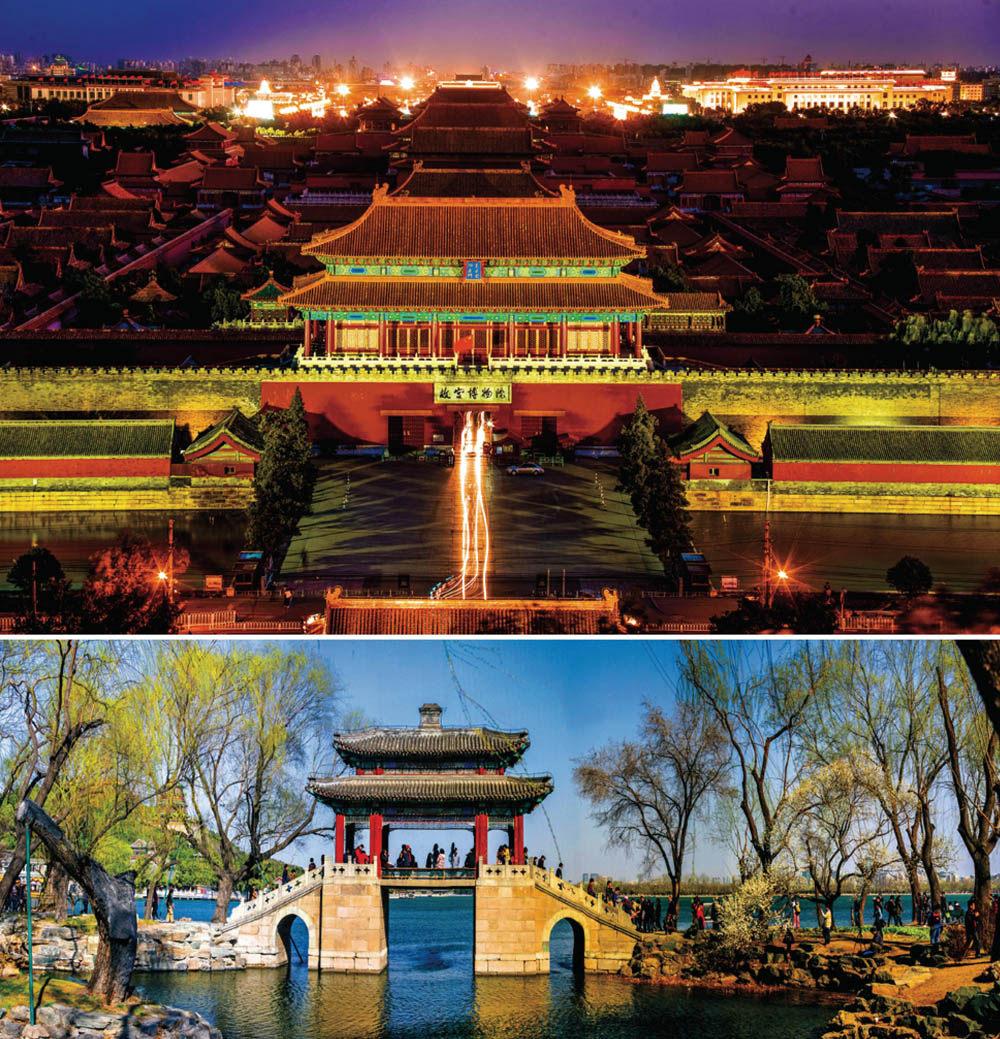

如果要按名氣來(lái)給北京的皇家園林排位,那么排在第一位的非故宮莫屬。

故宮舊稱(chēng)“紫禁城”,為明清兩代的皇宮,先后有24位皇帝曾在此居住。故宮的整個(gè)建筑金碧輝煌,莊嚴(yán)恢弘,被譽(yù)為“世界五大宮”之一,并被聯(lián)合國(guó)科教文組織列為“世界文化遺產(chǎn)”。

拍攝故宮的名家名作不勝枚舉,視覺(jué)各不相同,以不同的方式去理解故宮。我最欣賞的是李少白,他拍攝故宮無(wú)數(shù)次,但作品總是有新的角度和內(nèi)涵,讓人百看不厭。

對(duì)于我來(lái)說(shuō),拍攝故宮是一個(gè)巨大的工程,而在長(zhǎng)期的拍攝中,我也漸漸找到了屬于自己的拍攝方式。我將故宮的拍攝分為四種形式:第一種是整體的記錄,即通過(guò)鏡頭表現(xiàn)故宮宏偉的氣勢(shì);第二種是光影的表現(xiàn),由于故宮的建筑基本是紅墻黃瓦灰地,色彩對(duì)比極強(qiáng),所以我十分注重運(yùn)用光影將這種視覺(jué)沖擊力展現(xiàn)得淋漓盡致。此外,我還喜歡拍攝雨中的故宮,尤其是地面積水倒影中的故宮,在那種特殊的光影下,故宮呈現(xiàn)出不一樣的意境;第三種是細(xì)節(jié)和局部的拍攝;第四種是故宮的人——由于故宮聞名于世,游人絡(luò)繹不絕,而我則喜歡觀察和拍攝他們,因?yàn)閺乃麄兊纳袂橹校軌蚩吹讲煌幕慕蝗谂c碰撞。

名氣僅次于故宮的要數(shù)頤和園。頤和園始建于1750年,原是清朝帝王的行宮和花園,為中國(guó)四大名園之一,被譽(yù)為“皇家園林博物館”。要想拍好頤和園,就必須了解這里的地理環(huán)境與園林布局,并要懂得在不同的季節(jié)和天氣拍攝不同的內(nèi)容。譬如只有在秋分這一天,當(dāng)陽(yáng)光斜照十七孔橋,這17個(gè)孔才會(huì)在光影下變幻成一條金黃色的珠鏈。這種畫(huà)面一年只出現(xiàn)一次,但如果這一天天公不作美,那就只能遺憾地等待來(lái)年了。最初拍攝頤和園時(shí),我的作品只停留在記錄景色本身上面,那時(shí),我常常將作品發(fā)到網(wǎng)上,收到來(lái)自網(wǎng)友的各種評(píng)論,或贊揚(yáng)或批評(píng),正是通過(guò)這種方式,讓我認(rèn)識(shí)了一位網(wǎng)名叫“頤和吳老”的朋友。雖然他拍攝的照片從觀賞性上來(lái)看并不出色,但他對(duì)頤和園的歷史和文化有著深入的研究,可謂這方面的行家里手。所以,他戲稱(chēng)我為“糖水派”,我則調(diào)侃他為“考據(jù)派”。后來(lái),我們常常在一起交流,在他的影響下,我對(duì)頤和園也有了更多的了解,而這種了解潛移默化地滲透到攝影中,讓我拍攝的作品更具深度。

走進(jìn)滄桑的圓明園

追尋皇家園林中的龍文化

頤和園是以昆明湖、萬(wàn)壽山為基址,以杭州西湖為藍(lán)本,汲取江南園林的設(shè)計(jì)手法而建成的一座大型山水園林,也是我國(guó)目前保存最完整的一座皇家行宮御苑,被譽(yù)為“皇家園林博物館”。

雖然故宮和頤和園極具規(guī)模,但歷史上的圓明園則更具氣勢(shì)。圓明園始建于清朝康熙年間,是中國(guó)古代第一座仿歐風(fēng)格的大型皇家園林,其占地極廣,僅水體面積就有頤和園那么大,而陸上面積則比故宮還要多一萬(wàn)多平方米,堪稱(chēng)中國(guó)園林藝術(shù)史上的巔峰之作。1860

年英法聯(lián)軍入侵北京,洗劫了園內(nèi)的文物,1900年,圓明園再次遭到八國(guó)聯(lián)軍焚毀,從此只剩下殘?jiān)珨啾冢钍澜绺鞯厍皝?lái)游覽的人惆悵感懷。

在拍攝圓明園時(shí),我的心中是懷著濃濃的愛(ài)國(guó)情懷的,這處曾經(jīng)秀麗無(wú)比的園林,如今已是滿(mǎn)目蒼夷,那些殘?jiān)珨啾冢瑹o(wú)聲地述說(shuō)著歷史的苦難,讓人悲痛不已。所以,每一次拍攝圓明園,我都十分注重對(duì)環(huán)境和氣氛的把控,力求通過(guò)光線(xiàn)、角度營(yíng)造出充滿(mǎn)滄桑和落寞感的畫(huà)面。

除了北海、古觀象臺(tái)、故宮、頤和園、圓明園,我還拍攝了景山、十三陵、廣化寺等地,這些皇家園林各有特色,將北京的皇家文化演繹得淋漓盡致。不過(guò),盡管這些園林各不相同,但在攝影中,我總會(huì)去尋找一個(gè)相同的元素,那就是“龍”。在每一處皇家園林中,幾乎都能看到龍的身影,它們以雕塑和繪畫(huà)兩種形態(tài)出現(xiàn),其中藝術(shù)價(jià)值最高的要數(shù)北海公園里的雙面九龍壁。這是一座高5米,長(zhǎng)27米,厚1.2米的彩色琉璃磚影壁,壁面有9條浮雕的蟠龍,9條龍?bào)w態(tài)矯健,栩栩如生,它們?cè)啻纬霈F(xiàn)在我的鏡頭之中。

左頁(yè)上下兩幅圖為北京大學(xué),北京大學(xué)是清圓明園的一部分,這里古樹(shù)林立,山環(huán)水抱。一泓未名湖水和滿(mǎn)塘的碧葉粉荷,牽動(dòng)著無(wú)數(shù)學(xué)子的夢(mèng)想。右頁(yè)圖為北京中軸線(xiàn)。

而我之所以要將龍文化融入我的北京皇家園林?jǐn)z影作品中,是因?yàn)楸本┦橇哦迹垊t是集皇權(quán)思想之最的圖騰形象,所以,龍是一種最能直接表現(xiàn)北京皇家文化的元素。

這些年,我拍攝了上萬(wàn)張有關(guān)龍的作品,并從中精選出幾百?gòu)垼庉嫵霭媪恕毒┤A龍影》一書(shū),我希望更多的人能夠通過(guò)這些影像,了解中華民族的龍文化,了解皇城北京的過(guò)往。

,在與他們眼神交匯的瞬間,我感到很不舒服。

國(guó)家博物館里,陳列著印度各個(gè)時(shí)期的珍貴文物,但令我吃驚的是,這里的很多文物直接放在展架或展臺(tái)上,并沒(méi)有玻璃罩之類(lèi)的保護(hù)設(shè)施遮蓋,完全裸露在游客眼前。我走進(jìn)一間沒(méi)人的展室,看著一排觸手可及的古老雕像,頓時(shí)無(wú)限感慨,這種別樣的參觀方式估計(jì)也只有印度才能體會(huì)到吧。參觀期間,我還看到工作人員在修補(bǔ)雕像時(shí),直接托起文物,連手套都不帶,我看得目瞪口呆!新德里是我在印度停留時(shí)間最長(zhǎng)的城市,在這里,我看到了最真實(shí)的印度。兩天后,我返回上海,一個(gè)月的印度漫游之旅就此落下帷幕。

再見(jiàn)了,印度!這里的神奇,只有你踏上這片土地,才能有切身體會(huì),也許不久后,我還會(huì)重返印度,繼續(xù)深入領(lǐng)略它那迷人的魅力!