韜奮的經驗

聶震寧

韜奮在書刊出版方面的理念,內涵豐富全面,其中最為引起注意的是“竭誠為讀者服務”、“用精神和品德來團結作者”和“人才主義的用人政策”等。其實,關于出版經營方面的理念,韜奮在他的《經歷》一書中有過相當精煉的講述。他認為,最重要的理念就是創造的精神,而創造的精神主要在于內容。在該書“幾個原則”這一章里,他開宗明義強調的是“要有創造的精神”,在比較全面地談到幾個方面的原則之后,最后還是突出強調道:“但是根本還是在刊物的內容。內容如果真能使讀者感到滿意,或至少有相當的滿意,推廣的前途是不足慮的。否則推廣方面愈用工夫,結果反而愈糟,因為讀者感覺到宣傳的名不副實,一看之后就不想再看,反而阻礙了未來的推廣的效能。”(《韜奮》,三聯書店二00七年版,197頁)可見,在韜奮看來,他所提倡的“竭誠為讀者服務”,首先要從出版物的內容上去做好服務。

韜奮接辦《生活》周刊后,最重要的改革就是加強內容的趣味性,特別是加強內容的趣味性與價值性的契合。他主張盡量“多登新穎有趣之文字”,“力求精警而避陳腐”,并且開宗明義,在報頭上用大字標出“有價值、有趣味的周刊”,這既是為了更多吸引讀者,也是對辦刊者的一種自勵。那么,什么是韜奮所主張的新穎有趣的文字呢?韜奮認為,最有趣的是事實,最沒趣的是空論。他說:“空論是最沒有趣味的,‘雅俗共賞’是最有趣味的事實。”(《韜奮》,186頁)

為此,他一再要求通訊員和作者多報道事實,少發表空論。像他如此這般期待事實,以至于在征文啟事中廣而告之作者,只要有值得發表的事實,不必計及文之工拙,文字潤飾可以由刊物編輯擔任,在報刊史上實屬罕見。在韜奮的主持下,《生活》周刊不僅報道、通訊都生動有趣,內容越來越豐富,就是他自己撰寫的“小言論”、“專論”等,均言之有據,堅持有感而發,文字論述生動活潑。

那么,什么才是韜奮認為最有趣的事實呢?歸納起來,主要有:

一是事實要鮮活。一九二六年七月到一九二七年五月,胡適做了十個月的歐美旅行,經日本回國不久,韜奮就在《生活》周刊上發表《胡適之先生最近回國的言論》,介紹胡適歸國后發表的演說。文章寫得輕松有趣:“胡適之先生最近在上海的‘美國大學俱樂部’有很重要的演說。當時中西會員到者數百人,胡先生的演辭詼諧動人,逸趣橫生,聽來笑聲不絕。”“胡先生實將伍廷芳之詼諧,和英國批評家吉斯得頓之辯才,冶為一爐。”他還有意識地把胡適的重要論斷摘引給讀者:“我們要改變生活,唯一的途徑是要改變生活的方法。近代的生活須要物質的生活。生活上所以能有這樣的變化,是由于利用科學和工業技術的功效。”這些內容對于讀者而言無疑是很鮮活的。同樣鮮活的事實還有,胡適在一九三二年十月九日出版的《獨立評論》上發表文章,贊揚公然鼓吹“滿洲自治”和“國際共管”的國聯調查報告,韜奮立即在十月十五日出版的《生活》周刊撰文,嚴厲批評國聯調查報告,發表了與胡適截然不同的意見,表達了對國聯調查報告極大的反感。又如,《生活》周刊發表了《丹麥改良農村之基本方法》、《革新潮流中之日本婦女》、《震動世界的一個小孩子》、《宋美齡女士婚史的片段》、《蔣前司令的離婚問題》、《潘公展先生在北京入獄記》等,都是一些讀者感興趣的鮮活的事實。經過幾年的改革和實踐,《生活》周刊逐漸被改造成為以新聞評述性質為主的周報,更為注意事實的新聞性,以至于“九一八事變”后,周刊最先發聲,最先評論,發出抗日救亡的強烈呼聲。

二是事實要吸引人。凡吸引人的事實,無不是人們感興趣的東西。因此,韜奮認為,新聞出版工作最需要了解哪些事情是當前讀者最關心的,哪些是讀者最想知道的,而且,這些讀者所最關心的事情還總是在不斷變化的,沒有什么公式可以規定出來的。還在他接辦《生活》周刊之初,當時的讀者主要是職業青年,他們的閱讀比較側重于職業修養、職業教育。僅一九二六年十月到一九二七年十月,《生活》周刊就發表了幾十篇論述服務的“條件”(才干、學問、德性、見識、態度、體魄)、服務所需要的“性情”(耐勞苦、有禮貌、負責、服從、合作、儉樸、無惡嗜好、無奢望)和與此相關的其他文章。這些問題對于準備踏上工作崗位和剛剛走上工作崗位的青年來說,是很新鮮,也是很需要了解的。所以《生活》周刊很快就受到廣大讀者的歡迎。

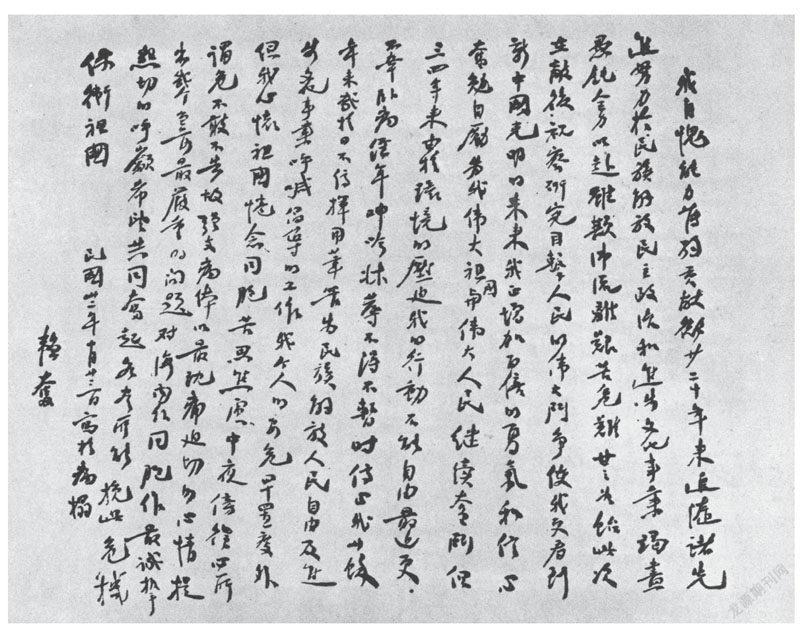

韜奮《對國事的呼吁》手跡

隨著青年生活的發展,青年的注意力逐步擴展到社會生活的各個方面。應著時代的要求,社會不公和社會黑暗面,很快引起廣大青年特別是底層青年的強烈關注,青年們可謂“家事、國事、天下事,事事關心”,社會問題、政治問題、國家大事必然成為《生活》周刊要及時反映的內容。特別是“九一八事變”前夕,戰爭的腥風血雨正在日日逼近,中日關系越來越受到廣大讀者的強烈關注,韜奮在這方面是與人民大眾同仇敵愾的,他在《生活》周刊上連續發表多篇揭露日本帝國主義罪惡行為的文章。“九一八事變”發生及“一·二八”淞滬抗戰爆發后,《生活》周刊的抗日和救亡的吶喊聲響徹中華大地的上空,韜奮的文章牽動了全社會的神經,人人先睹為快,《生活》周刊一時洛陽紙貴,發行量飆升至十五萬份。

三是事實要有價值。韜奮強調刊物要有趣味,也強調要有價值,主張二者要契合起來。他反對純粹的趣味性。他說:“材料的內容,僅有‘有趣味’的事實還不夠,同時還須‘有價值’。”(《韜奮》,187頁)當時上海灘小報盛行,常有一些小報以“淫辭穢語,引誘青年”,韜奮是堅決反對的。他剖析道:“小報之所以盛行,‘閑時消遣’確是大原因;其次的原因,就是小報里面多說‘俏皮話’,或不易聽見的‘秘密消息’,大足以‘尋開心’;再次的便是極不好的原因了。這原因就是近于‘誨淫誨盜’的材料,迎合一般卑下的心理……那就無疑的應在‘打倒’之列!”(《韜奮全集》第一卷,694頁)韜奮也反對有價值而無趣味。他對《生活》周刊的內容,無論長文還是短論、標題還是插圖,都多方設計,多方推敲,可謂殫精竭慮,嘔心瀝血。

后世不少研究者認為,韜奮的書刊出版經營之所以取得卓越的成功,主要原因是服務讀者比起其他同業要勝出一籌。這個看法有相當的道理,然而也有不夠完全的地方。韜奮的書刊出版經營,始終是以內容生產為根本的。《生活》周刊如此,《大眾生活》周刊如此,《生活星期刊》、《全民抗戰》五日刊等均如此,生活書店也是如此。

宣傳進步的思想文化,出版進步書刊,是生活書店的一貫方針。抗日戰爭前,國民黨當局實行文化專制,這類出版物的出版非常困難。生活書店只能在“青年自學叢書”中安排一些啟蒙讀物。其中一些文化價值較高的選題,如《鄧肯自傳》、《我與文學》、《文藝筆談》、《中國的水神》、《中國娼妓史》、《中國蠶絲業與社會化經營》等,都是受到青年讀者特別喜愛的進步圖書。

韜奮有意識地策劃過一些具有大眾文化特色的選題以吸引廣大青年讀者。他邀請茅盾主編的《中國的一日》即是一項創舉。韜奮和茅盾商議,開展一次全國性征文,以反映全國各地民眾的抗日要求,與當局的不抵抗政策做一對照,也可以向讀者介紹在這國家生死存亡之時,全國的黑暗面與光明面。茅盾非常贊同韜奮的提議,于是兩人商定了此書所要記述的具體的日期(定為一九三六年五月二十一日,暗中含有紀念震驚世界的“馬日事變”的意思)。編委會發出征文啟事,邀約社會各界人士,把這一天的所見所聞所感記錄下來,使之成為中國社會的一個橫斷面。這一征文出版活動引起轟動,除少數著名作家參與征文外,大多數來稿均出自工人、教員、學生、警察、士兵和農民等普通大眾。全書八十余萬字。書中還收錄插圖七十余幅,其中木刻作品由魯迅選定,以反映當時中國社會生活的實況。此書的出版成為當時文化界、出版界的一個盛舉。這是我國現代文學中第一部大型報告文學集,是“一日”型出版物的父本和母本,持續影響著中國文化界、出版界。

生活書店真正有大的發展,還是在一九三八年前后。當時由韜奮直接主持生活書店的編輯出版和事業發展。韜奮為生活書店確定了編輯出版方針,即:出版學術研究參考用書,但偏重救亡理論讀物的出版;出版大眾讀物;出版戰時讀物。這些方針貼近現實,體現時代精神,貼近讀者,“竭誠為讀者服務”,無疑是十分有效的。為了落實編輯出版方針,他主持成立了生活書店陣容強大的編審委員會,其成員有韜奮、胡愈之、范長江、金仲華、張仲實、柳湜、錢俊瑞、沈茲久、杜重遠、錢亦石、王紀元,后又增聘胡繩。編審委員會的成立,使得生活書店在內容資源的發掘和書刊的出版上站在一個較高的專業平臺上,成為此后一個時期同業內出版品種數量的領先者。抗戰初期,廣大讀者急需進步讀物。生活書店把讀者的圖書需求進行科學分層,共分為高級、中級、時事、通俗讀物、工具書五類。暢銷書《戰時讀本》和《大眾讀物》都銷售到數百萬冊,創造了戰時圖書出版發行的奇跡,其最重要的原因就是生活書店針對當時形勢的發展和廣大讀者的需要,按照通俗讀物的可讀性要求,精心組織編寫和宣傳。在一九三七年全面抗戰開始后的三年時間里,生活書店不僅根據當時抗戰形勢出版了《抗戰前途與游擊戰爭》、《津浦北線血戰記》、《近六十年來的中日關系》等應急新書,同時也還出版了許多青年讀者的學習用書,如《什么是新啟蒙運動》、《近代中國啟蒙運動史》、《藝術與社會生活》、《近代中國經濟史》、《政治原理與經濟原理之關系》等。而最值得稱道的是,生活書店的“中國文化叢書”在抗戰時期的武漢點亮了一盞盞明燈。這套叢書收入了洛甫的《中國革命史》、李富春的《抗日軍隊中的政治工作》、郭化若的《抗日戰爭的戰略問題》、何干之的《中國的經濟社會結構》、艾思奇的《中國化的辯證法》等。這些作者都是中國共產黨和八路軍的高級干部,盡管當時是抗日統一戰線時期,可生活書店能不失時機地集中出版,真可謂有膽有識。同時,生活書店還出版了介紹游擊戰爭方面的讀物十余種,其中有朱德的《抗日游擊戰爭》、毛澤東的《抗日游擊戰爭的一般問題》和《抗日游擊戰爭的戰略問題》、郭化若的《抗日游擊戰爭的戰術問題》等,都受到讀者的熱烈歡迎。毛澤東的名著《論持久戰》也是生活書店以中國出版社的名義出版后大量印刷發行的,對抗戰大局產生了很大影響。在這一期間,生活書店還出版了一本署名廉臣的《隨軍西征記》,內容是記述作者在二萬五千里長征中的親身經歷。后來才知道,廉臣就是陳云,是陳云于遵義會議后寫作的。生活書店為紅軍長征保留了一份極為珍貴的歷史文獻。

“根本還是在內容。”韜奮就是這樣在讀者中間建立起寶貴的信譽的。《生活》周刊之后有了生活書店,接著又有了《大眾生活》、《生活日報》、《生活星期刊》、《抗戰》、《全民抗戰》等,盡管刊物的名稱不斷變化,可只要這個刊物上面登載著韜奮的文章,立刻就有銷路。從國內各階層到海外僑胞,無數的青年人都把韜奮創辦的刊物,當作不可缺少的精神食糧。“各地讀者常常懷著感激的心情寫信給他,感謝《抗戰》和《全民抗戰》這些刊物引導他們進步的功績。一個叫石斧的青年讀者從河南省廣武縣來信說:‘我每一次接到它都是緊張地愉快地一口氣把它讀完,得到了這些精神上的滋養,我慢慢地感覺到自己的身心于無形中健壯起來,對于國內國際的形勢和各種重要的問題有了比較正確的認識,對于抗戰前途有了勝利的信心,同時我就逐漸覺悟到在這爭取民族解放的大時代里, 我也應該拿出自己所可能盡力的力量來。’”一位叫汪志一的士兵從火線上寫信來說,他執筆寫文章,比沖鋒還要覺得困難,當費了九牛二虎之力得到《抗戰》第六十二號,看了上面登載的《怎樣使官長士兵化》這篇文章,“士兵同志雀躍三百”(《鄒韜奮》,穆欣著,首都師范大學出版社一九九五年版,268—269頁)。這就是出版物的吸引力首先來自于內容的明證。“根本還是在內容”,從本質上道出了新聞出版工作的基本規律。從《生活》周刊的巨大影響到生活書店的成立、發展、壯大,我們可以理解到其所憑借的一個重要條件,就是有了那么豐富的有吸引力的寶貴內容,才可能吸引來那么廣大的讀者來支持生活書店,擁護生活書店,對生活書店不離不棄,從而實現了事業更大的發展。