《東平湖的鳥聲》:彼時故事今日情

梁東方

那一年騎車在齊魯大地上穿行,經過有阿膠井遺跡的東阿縣之后,聽說順道向南,有曹植的墓。出城二十公里臨近黃河故道的地方,果然有一小山曰魚山,山麓之西便是曹植墓。他救了自己的命的七步詩,同時成就了中國文壇、中國詩歌史上的一段傳奇,也成了后世對他還有的唯一記憶。

就近找了一家小飯館。時值六月,外面驕陽似火,屋子里卻有地窖一樣的陰涼舒適。就著老式的桌椅,吃著大碗面,搖著大蒲扇,店家高聲大氣地說著話,讓人體會到一種老黃河故道地域性格中的爽朗與開闊。

在這個位置上,只要走上大堤,就可以望見閃閃爍爍的東平湖最北端了。東平湖是古代梁山八百里水泊中于今碩果僅存的一處水域,是已經難得一見了的北方平原上的湖泊。

東平湖在我們這一代人來說不是一個陌生的名詞,在沒有到達之前似乎就有實際的觀感了;這種印象來自小的時候反復看過多少遍的連環畫《東平湖的鳥聲》。在很長很長的歷史階段里,《東平湖的鳥聲》都幾乎是東平湖唯一的名片,很多人都是通過這一冊小小的連環畫而知道這個北方的湖泊的。在半個多世紀的時代歷程中,東平湖都因為這本小小的連環畫而聲名在外。

《東平湖的鳥聲》說的是一個生活在湖區的少年,熟練地運用各種鳥鳴給游擊隊傳遞消息,被日本鬼子抓住以后又機智地逃脫了出來,成為一段很有英雄色彩的傳奇。

當年讀這一本詩歌體的連環畫的印象依舊還在,當時反復看,看了一遍又一遍,現在想來主要基于其這樣兩個特點:一是開本比一般的64開稍大,而且用詩歌給連環畫配文;一是其描繪的湖上景致的優美。一個孩子可以那樣自由地投身到自然之中,自由地以自己的意志、自己的技藝展開行動,雖然艱辛危險,但是對于同齡人來說卻是魅力無窮的。對敵斗爭的殘酷和血腥都被孩子們想當然地自動規避了,現實中更多的是悲劇性的犧牲的結局被極其偶然性的逃離擺脫掉了。事實上日本鬼子對付包括孩子在內的所有抗日軍民都是極其殘酷的,無數血淋淋的事實之所以沒有被安排到這個小故事里,僅僅是為了給后世的孩子們留下希望。傳統上認為只有大團圓的結局才是最終的勝利,而詩人也許僅僅是實在不忍心將自己心目中最美好的孩子毀滅掉。

長詩的作者,老詩人雁翼的故鄉館陶,和東平湖的距離不遠,是大運河邊上的村落,有著與東平湖類似的鄉土風情;加上他當年在東平湖一帶抗戰的經驗,便使他能在這一篇關于東平湖少年的敘事長詩里熔鑄進濃郁的鄉情。

十幾年前,自己有幸在討論選題并編輯其系列圖書的過程中,多次與詩人雁翼打過交道,書信往還,對面交談、一起坐車、共同參會。他曾經欣然在我收藏的這一冊連環畫上題字簽名,并且很自然地說起了當年創作這首長詩的情形。上個世紀50年代的某一天,他回到故鄉,佇立在冀魯大平原上遙目而望,早年在東平湖的抗戰經歷經過這么多年的發酵,終于醞釀出這一首長篇敘事詩來。發表以后反響強烈,獲獎并被改編成連環畫。

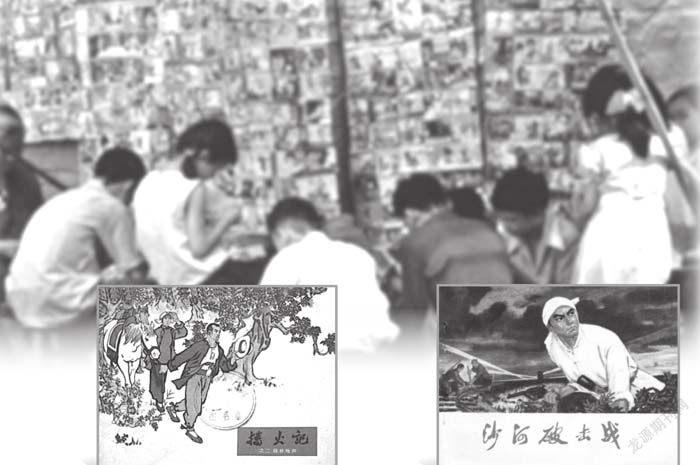

實際上他的作品有很多,他的文集和詩集都是厚厚的一大摞,這一篇《東平湖的鳥聲》僅僅是因為有了連環畫這樣一種大眾化的傳播形式而廣為人知而已。當年的連環畫的影響力相當于現在的網絡,連環畫發達的銷售渠道和龐大的印數,使它總是很快就能讓千山萬水之間的孩子們都知道,并且會深深地烙印在一代兩代孩子們的記憶之中。相對于連環畫,甚至連根據同一篇長詩改編成的電影《黃河少年》的影響力,也顯得微乎其微了。

雁翼是一個充滿人格魅力的詩人,他那種鄉土氣息的誠樸和父兄一樣的待人以寬的胸懷之外,更有一種豪邁的人生激情澎湃在胸中,時時處處都讓人能感到一股超越日常價值的火熱。他早已經享受離休待遇,但是卻一直矢志不渝地為詩歌事業奔波,為全國各地尤其是家鄉的文學青年鋪路搭橋,成立協會、創辦刊物,為祖國的文化事業做著全部身心的貢獻。

雁翼有著濃重的故鄉情懷,在遠離家鄉多年以后的晚年歲月里,他的這種情緒就更其強烈。記得有一次和他一起乘火車赴京,在談話的間隙里,他有時候會默默地注視著窗外飛掠而過的大地。他瞭望北方的大地的目光里,有深邃的遼遠,也有經歷了痛苦和無奈之后的堅定。他習慣于用詩的形式來表達自己充沛的情緒,人生始終超拔于眼前的利益之上,總有更高遠的目標和方向。

對故鄉的愛,在表達的時候其出發點總是和自己的人生經歷密切相關的。雁翼作為一個14歲就投身抗戰的八路軍戰士,很自然的就是以抗日故事來寫家鄉,來表達對故鄉的愛;將個人的情懷努力放到民族記憶的敘述里去,這是一個時代的作家們的一種普遍選擇。即以同樣以水鄉為背景的抗日斗爭故事為例,《雁翎隊》《小兵張嘎》《小英雄雨來》等等,都有這種展示特殊地理區域的生活范式的功能。情緒情感要依托社會性的主題表達,在表達共同主題的前提下,仔細分辨就會發現其中隱藏著的諸多作家個人的情懷性的成分。作家總是在借助故事描繪自己童年時期的家鄉的樣貌,描繪那時候家鄉的環境和狀態、人與事,以及自己在那樣的環境與狀態里的生活和感受,追憶已經逝去的一切。

雁翼描繪了兒時的環境,特別寫了那個時候的聲音環境。他在講述這個抗日小英雄的故事的時候,注意了這個孩子特殊的斗爭方式,而這種特殊的方式是充滿了童趣與地域特色的,那就是鳥鳴。這個孩子可以惟妙惟肖地模仿湖泊中各種各樣的鳥兒的叫聲。

連環畫第一頁的畫面上便是蘆葦橫斜,鳥兒翻飛,水面浩瀚,港灣縱橫,小主人公雙腳置于水中,嘴中吹響一片葦葉:這是傳統山水畫的古典意象,也是對環境與人的和諧關系的禮贊。這戰爭中的一幅水鄉田園畫,既是對于故鄉的追憶也是對于人類生存理想景象的描繪。日本侵略者殘暴地毀滅這樣的美好畫卷,只能激起包括廣大讀者在內的所有國人捍衛的決心。

民族解放戰爭最終將日本帝國主義趕出了中國,家鄉的一切都回到了人民的手中。然而環境卻在迅速地變化,僅以聲音環境為例,現在也已經大異其趣。

聲音生態學認為人類應該能享受到自然音才最好,于身心才健康,于未來才有益。而當代污染不僅僅是空氣污染,聲音污染光污染都十分嚴重。原始社會,工業社會,現代社會。三種社會形態之中的自然音、人類音、交通工具和噪音,此消彼長,到現在自然音在大多數人的生活里已經消失殆盡。聽到鳥鳴已經是很稀罕的事情了,連環畫里所描述的那種遠遠地以鳥鳴來傳遞消息的環境早已經遠去。

有資料說文化蒙昧時期自然音占全部環境音69%,人類聲音占26%,交通工具和噪音占5%;文藝復興時期自然音34%,人類聲音52%,交通工具和噪音14%;工業革命時期自然音9%,人類聲音25%,交通工具和噪音14%;到上個世紀80年代之前的所謂現代社會自然音6%,人類聲音26%,交通工具和噪音68%(資料來源:《讀書》1987年第三期第149頁,李際東《一柳慧《聽音》》)。也就是說在30年前,人類社會的噪音在生活中的比重已經相當于文化蒙昧時期的自然音了。至于現在,這個畸輕畸重的比例關系,只能是更加嚴重。實際上就東平湖來說,不僅是聲音環境變了,甚至還經歷了嚴重污染與近乎干淀的致命威脅。

從這個角度上說,雁翼在謳歌抗日烽火、抒發故鄉情懷的同時還為家鄉曾經的環境風貌畫了像,也為后世的環境追求標識出了目標。在可以重新聽到鳥鳴的環境期待里,重讀《東平湖的鳥聲》這樣的詩與畫結合的連環畫繪本,自是別有一番滋味。

為這本連環畫繪畫的畫家劉端,是北方水鄉畫卷的行家圣手。除了這本《東平湖的鳥聲》之外,主要作品還有《紅旗譜》《播火記》《董存瑞》《雁翎隊的故事》《新兒女英雄傳》《狼牙山五壯士》《偵察濟南》《水向東流》《槐樹莊》《松樹下的見證人》《南疆巡邏兵》《沙河破擊戰》《突襲尚河橋》《獵人兄弟》《寶畫》《仙罐》等,年畫有《小八路的故事》等。其中《獵人兄弟》在第四屆全國連環畫展覽中獲獎。他本人也因為在連環畫編輯和創作兩方面的突出貢獻,榮獲了全國連環畫工作的最高榮譽獎。

劉端早年目睹了日本鬼子在冀中平原上的暴行,也親眼看到了雁翎隊隊員英勇殺敵,所以描繪起這樣的景象來環境與人物都真切生動,有強烈的現場感。他成功地將傳統連環畫的刀馬人物的筆法運用到了現代題材的連環畫的創作之中,又十分講究連環畫中的環境真實和人物風貌的個性化,所以其作品的魅力經過滄海桑田般的連環畫大潮淘洗以后依然閃閃發光。他所畫的《東平湖的鳥聲》,累計印數幾十萬冊,和另外一本連環畫《沙河破擊戰》一樣,成為家喻戶曉的著名連環畫作品,影響非常廣泛。而他早年所畫的七本一套的《紅旗譜》更是后世一系列的《紅旗譜》連環畫的開山之作,其環境氛圍與人物情境的現實感、還原感都是直接源于小說故事發生地和時間段的,具有后世的同題材連環畫作品難以比擬的真實感。

雁翼是館陶人,劉端是高陽人,兩個人都在幼年的時候經歷過抗日戰爭的洗禮,又都從事著藝術創作的工作;由他們兩個人來共同完成這樣一部《東平湖的鳥聲》的連環畫,實在是珠聯璧合,堪稱連環畫史上的一段佳話。值此抗戰勝利七十周年之際,捧著這一冊名垂史冊的連環畫,欣賞創作,追憶前人,鉤沉民族記憶中的艱辛血淚與壯懷激烈,著實令人感喟。知史可以明遠,可以為更美好的未來做最基本的鋪墊,此之是也。