物理之光:照耀人類文明的前程

汪景琇

人類自誕生之日起,就無時無刻不在思考自己身外的世界,試圖探索宇宙的起源及萬物運轉的奧秘。物理之光照耀著人類探索宇宙和塑造文明的征途,物理學的出現和進步貫穿了整個人類社會的發展。物理學與其他學科,如數學、化學、生物學、信息科學乃至經濟學的對話和融合,形成新的物理交叉學科。

在法國巴黎的工藝博物館里,陳列著兩件不太引人注目,卻曾對全人類意義重大的展品。它們就是基本物理量中力學里計量長度的“米”和計量質量的“千克”的原器。人類在使用同位素輻射波長,及后來更精確的光速定義“一米”的長度前,被精心保管的“米原器”是全球都要遵循的長度基準,“千克原器”則擔當著“世界砝碼”的重任。

您如有幸走進這家博物館,看到這兩件計量原器和它們周圍大量復雜的機械發明,或許會心生疑問:現在我們人類所歆享的便捷生活,難道是從這兩件計量原器生發出來的嗎?從某種意義上說,事實也許正是如此。今天,人類的生活越來越精細化了。當為物理學家嚴謹定義的計量單位服務于社會,“標準化”便水到渠成,成為人類社會邁向現代文明的基石。此外,人類社會的三次工業革命,也沒有一次能離開物理學的推動。不過,物理學研究的價值還不止于此。

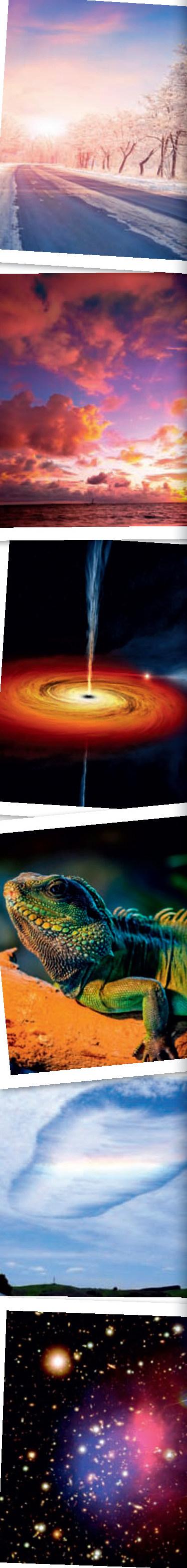

約四個世紀前,開普勒三定律揭示了行星運動的規律,摧毀了托勒密的“地心說”,開啟了現代科學;到了20世紀初,量子論和相對論的建立,讓人類對物質世界的認識發生了革命性的變化;而今,我們開始探索和認知宇宙中約占95%的暗能量與暗物質的本質。物理學的發展,讓我們對客觀世界的認識越發深刻和透辟。

物理學為人們帶來生活上方方面面的改變。古人不了解天氣變化的本源,便誕生了種種自然崇拜。大氣物理學研究逐漸撩開這層蒙昧的迷霧,揭示了諸如雷電、霧凇、幻日和彩虹等氣象現象的本質;也“挖掘”了云所蘊含的氣象“信息”;人類已能夠相當準確地預測地球上的天氣,并按照需要在小尺度上改變天氣;對太陽物理的研究,使可能影響人類高技術系統的太陽活動和太空災害天氣得以被預報和預警。

然而,浩瀚宇宙中諸多未解的謎團讓我們懂得,目前的物理學研究還遠遠稱不上透徹。就在今年3月,北京大學天文學系教授吳學兵的團隊宣布,他們發現了一顆距離地球128億光年、430萬億倍太陽光度、中心黑洞質量約為120億個太陽質量的超亮類星體。這些只看數據就已令人震驚的天文發現,挑戰著人類對物理學認知的極限。此外,實現“人造太陽”,也就是由可控核聚變得到取之不竭的清潔能源,對于今天的人類來說依然是極為艱巨的任務。今年9月,上海交通大學校長張杰院士因為快點火激光聚變研究和在強激光實驗室天體物理研究兩方面的重要貢獻,獲得了美國核學會頒發的愛德華·泰勒獎。該項工作便是實現受控核聚變的一種途徑。然而,我們與商用可控核聚變的距離依然遙遠。

對于必將走出地球這個“搖籃”的人類來說,為物理學的大廈添磚加瓦,將是“走向成熟”的重要一步。無論是建造更為美好的地球社會,還是開啟前往星海的遠航,都有賴于物理學的助力。在可以預見的未來,物理學的進步,仍然會引領人類科技前進的腳步。物理之光,將始終照耀著人類文明的前程!