到太空采礦去?

近日,一顆編號為2011 UW 158的小行星從距離地球200多萬千米(約為地月距離的6倍)處與地球“近距離遭遇”,有媒體報道,這顆小行星可能含有約1億噸鉑金,并稱之為“鉑金小行星”。據(jù)估算,小行星2011 UW 158重約90萬噸,直徑約為460米,據(jù)推測,這顆小行星上的鉑金價值可能達(dá)到5.4萬億美元。

不得了了,我們這是眼睜睜地看著巨額財富飛走了嗎?這起平常的近地小行星飛越地球事件,由于引人遐想的鉑金礦產(chǎn)資源而引爆各大論壇,掀起了去太空采礦的熱烈討論。行星資源公司等一些商業(yè)航天公司也躍躍欲試,表示將開發(fā)相關(guān)技術(shù)以開采這類小行星。

小行星上的珍稀礦產(chǎn)

?深空工業(yè)公司提出的開采小行星資源的飛行器(概念圖)(圖片來源:Bryan Versteeg/深空工業(yè)公司)

太空中富含珍稀礦產(chǎn)的小行星并不少。在地球公轉(zhuǎn)軌道附近就有近萬顆直徑超過150米的小行星。2012年,耶魯大學(xué)的科學(xué)家們還發(fā)現(xiàn)過一顆名為55巨蟹e的“鉆石行星”,這顆行星表面主要被石墨和鉆石覆蓋,但距離地球約40光年,實在太遠(yuǎn)了。

2011 UW 158之所以被稱為鉑金小行星,依據(jù)的理由是這顆小行星的外殼已經(jīng)被剝掉,只剩下富含金屬的內(nèi)核,其中包括鎳、錳、鉑、銥、鈀等金屬元素。這些金屬元素有的在地球上也很豐富,價值并不是太高。而鉑族金屬是指元素周期表中第Ⅷ族元素,包括鉑、鈀、鋨、銥、釕、銠六種金屬。因此,鉑金小行星并非人們認(rèn)為的做飾品用的鉑金,其價值不可相提并論。

目前,獲知小行星的物質(zhì)成分主要依據(jù)其光譜特征、密度等數(shù)據(jù)進行推測,但對這些數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)解讀還存在困難,因而也存在各種誤差。就像登陸月球采樣后,科學(xué)家才探明月球上富含氦-3等重要資源。因此,只有發(fā)射深空探測器登陸采樣,才能準(zhǔn)確測定它們的物質(zhì)成分,確認(rèn)小行星上是否含有高價值礦產(chǎn)。此外,也可以發(fā)射探測器飛越或環(huán)繞這些小行星開展探測。近日新視野號探測器就是采用飛越方式探明冥王星北極氮冰和甲烷冰的含量。如此看來,即便人們對去鉑金小行星采礦的熱情高漲,也需等待科學(xué)家先確認(rèn)其核心是否真是鉑金才不至空歡喜一場。

哪些小行星會成為考察對象

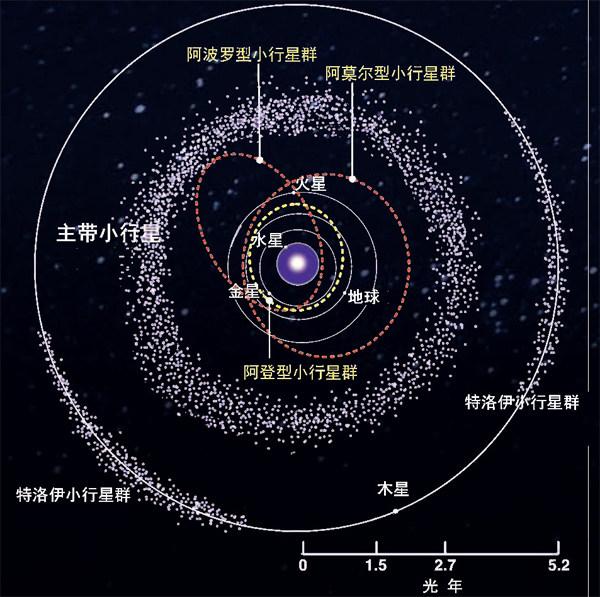

要開采小行星上的珍貴資源,首先就要飛到小行星附近進行操作。而只有那些在地球附近的小行星,才會成為太空采礦的目標(biāo)。位于火星和木星軌道之間的主帶小行星,與地球距離遙遠(yuǎn),暫時還不能進入礦老板們的“法眼”。

小行星的個頭差異很大,大的如谷神星(2006年國際天文學(xué)會將其歸類為矮行星)直徑能達(dá)上千千米,小的可至直徑幾十米甚至幾米的石塊。在已發(fā)現(xiàn)的超過70萬顆(據(jù)估計小行星的數(shù)目應(yīng)該有數(shù)百萬)小行星中,大部分小行星的運行軌道位于火星和木星的軌道之間,遠(yuǎn)在地球公轉(zhuǎn)軌道之外,被稱為主帶小行星。那些位于地球公轉(zhuǎn)軌道附近的近地小行星,由于存在撞擊地球的潛在風(fēng)險和可能利用的資源,成為本世紀(jì)深空探測活動的重要目標(biāo)。

近地小行星是指運行軌道的近日點在1.3個天文單位以內(nèi)(即火星軌道以內(nèi)),運行軌道多與地球軌道相交的小行星。按運行軌道分類,近地小行星可分為三種主要類型:(1)阿登(Aten)型小行星群,這一類小行星的平均軌道半徑小于1個天文單位,近日點通常位于地球軌道以內(nèi),但遠(yuǎn)日點有時位于地球軌道以外,因此可能會與地球軌道交叉,存在撞擊地球的潛在風(fēng)險——當(dāng)然,這些小行星到達(dá)軌道交叉點時,未必會與地球相遇。(2)阿莫爾(Amor)型小行星群,這些小行星的近日點在地球軌道以外,介于1.017至1.3個天文單位之間,一般來說,這類小行星不會與地球相撞,但若受木星、火星、地球或其他小行星的引力擾動后,也有可能改變軌道,從而對地球構(gòu)成潛在威脅;(3)阿波羅(Apollo)型小行星群,這類小行星的平均軌道半徑位于地球軌道外,近日點位于地球軌道內(nèi),可深入到金星甚至水星軌道以內(nèi)。阿波羅型小行星的體積都很小,由于其運行軌道為具有較大偏心率的橢圓軌道,因此存在與地球軌道交叉而發(fā)生碰撞的風(fēng)險。

?近地小行星的三種主要類型(制圖/鄭永春)

小行星帶

太陽系內(nèi)小天體的主要分布區(qū)域。除圖中所示小天體之外,在海王星以遠(yuǎn),還有以冥王星為代表的柯依伯帶和長周期彗星的發(fā)源地奧爾特云等小天體密集區(qū)域。

捕獲小行星有多難?

2013年2月,NASA提出了總投資超過26.5億美元的“小行星捕獲”計劃,目標(biāo)是在2020年之前發(fā)射一艘特制捕捉艙,于2025年前后將一顆直徑約7米、重約500噸的近地小行星用一個大“口袋”套住,再借助太陽能電推進系統(tǒng),將其拖到環(huán)繞月球的軌道。如果順利,NASA計劃于2025年前實現(xiàn)載人登陸小行星。

捕捉小行星需要具備三個必不可少的技術(shù)條件:首先是要找到滿足“小行星捕獲”計劃要求的近地小行星,這就需要提升人類搜尋和探測小行星的能力;其次是要研發(fā)大功率的太陽能電推進技術(shù),保證近地小行星的行星際長距離運輸;最后,將小行星準(zhǔn)確無誤地移動到月球附近,使之成為月球的衛(wèi)星繞月飛行,并最終實現(xiàn)載人登陸小行星。

目前,人們利用地面望遠(yuǎn)鏡觀測,每年大約能發(fā)現(xiàn)數(shù)十顆直徑小于10米的小行星,其中 有兩三顆小行星的軌道符合任務(wù)要求。而小行星數(shù)據(jù)庫中已有數(shù)百顆符合直徑要求的小行星,有望成為候選目標(biāo)。隨著地面觀測的不斷深入,將有更多的候選小行星陸續(xù)被發(fā)現(xiàn)和提出。

然而,捕獲小行星并進行載人登陸,面臨著高難度的技術(shù)挑戰(zhàn)。目前人們正在研發(fā)的新一代獵戶座載人飛船、太陽能電推進系統(tǒng)、成熟的生命保障系統(tǒng)等,都為未來載人登陸小行星做著技術(shù)儲備。

太空采礦:理想豐滿,現(xiàn)實骨感

且不論太空采礦在技術(shù)上能否實現(xiàn),單從成本考慮,也是真心不劃算。太空運輸成本高昂,靠人去登陸小行星采礦,目前來說還不現(xiàn)實。以阿波羅載人登月為例,除阿波羅13號因故障緊急返回地球外,從阿波羅11號到阿波羅17號六次載人登月任務(wù),航天員從月球上總共采集了381.7千克的樣品運回地球,但整個計劃耗費了250億美元,動用了約30萬人,取回這些月球樣品的成本其實遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎了采礦本身的意義。所以就目前的航天技術(shù)來看,即使含金量99%的黃金,要從小行星上運回地球,也是吃力不討好的虧本生意。

如果靠發(fā)射機器人登陸小行星采礦,難度也不小。多數(shù)近地小行星的質(zhì)量小,引力弱,結(jié)構(gòu)松散,無法靠引力捕獲航天器,被形象地稱為“不合作天體”。日本曾發(fā)射隼鳥號探測器登陸絲川小行星,太空飛行歷時6年,于2010年返回地球,只帶回1500個微粒,每個顆粒的大小僅為1毫米的千分之一,總重量還不到1毫克。

?小行星捕獲計劃中航天員登陸并包裹小行星的設(shè)想圖(圖片來源:NASA)

目前,美國的行星資源公司將小行星采礦作為具有商業(yè)遠(yuǎn)景的項目來規(guī)劃,主要目的是研發(fā)相關(guān)的自動操作技術(shù)并實現(xiàn)商業(yè)推廣。以當(dāng)前的技術(shù)能力來看,小行星采樣只能帶回極少量的樣品供科學(xué)研究使用,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到實現(xiàn)太空采礦的程度。

就目前來說,研發(fā)捕獲小行星、改變其運行軌道的技術(shù),有助于早日實現(xiàn)載人登陸小行星,規(guī)避小行星撞擊地球的危險,探索太陽系的起源和行星的早期歷史。

展望未來,航天運輸?shù)某杀緦⒋蠓陆担詹傻V也有望成為具有很好前景的商業(yè)行為。