什么是時間旅行

時空是比時間和空間更為基本的概念,無論時間還是空間都會像影子一樣消失,只有時空的結合才是真實的存在。——閔可夫斯基

在科學領域,不同的宇宙模型和支配宇宙的自然法則意味著時間旅行的不同可能性,因此,隨著占據支配地位的宇宙學理論從牛頓的經典理論演化為現代相對論和量子理論,時間旅行理論也發生了根本變化。哲學家很敏銳地注意到,這種新型的物理學對形而上的古老問題產生了一些影響,例如時間的性質、因果關系和個人同一性。圍繞這個話題,科學家和哲學家一直進行著富有成效的思想交流,力圖在各自的領域解決時間旅行所面臨的令人困惑的悖論。

在20世紀,時間旅行一直是科幻小說的重要主題,好的科幻故事往往尊重當代科技的基本知識。因此,我們看到H.G.威爾斯典型的時間旅行故事總是放在牛頓宇宙觀的環境之中:三維的歐幾里得空間流形沿著無情的時間之箭變化。在20世紀早期至中期,時間旅行的故事發生了變化,加入了愛因斯坦宇宙觀的特征:一個可以彎曲的四維時空連續體,其中的時間具有空間維度的特點(即可以有區域變化或扭曲)。再晚一些,時間旅行的故事又增添了量子理論的特色,比如疊加、糾纏之類的現象暗示著平行宇宙、多宇宙、多心靈或多歷史的可能性。量子理論的那些似乎反直覺的原則和效應給時間旅行的故事帶來了活力,像負能量密度(卡西米爾效應)之類的離奇現象使得本來已經很離奇的時間旅行故事更為奇異。

在這里,我們對時間旅行進行如下區分:有些時間旅行按照已知物理定律的標準可能實現,有些時間旅行超出了這些定律的范圍。我們把前者稱為自然的時間旅行,因為它利用了時空區域的特征或自然拓撲,比如說《星際穿越》。自然的時間旅行傾向于嚴格控制時間旅行者的活動,蘊含著巨大的科技難題。后者則被稱為威爾斯的時間旅行,時間旅行者享有更大的自由,科技難題也被簡單化,但是與已知的物理學相去甚遠。例如,在威爾斯的故事中,時間旅行者建造了一臺機器,可以帶他穿越時間。在他的故事中,時間旅行者的旅程發生在某種非零的持續時間里,同時經過這個世界的另一段不同的非零持續時間,正是這后一個條件使得自然的時間旅行與威爾斯的時間旅行不同。依照我們的物理定律,現實中非零持續時間的旅行是不成立的,威爾斯的時間旅行基于我們的希望或假設,在現今的科學知識范圍之外,還有更多的基本定律有待發現。自然的時間旅行故事可以使用已知的物理理論分析其一致性,而威爾斯的時間旅行可以使用邏輯分析其一致性。而且,時間旅行故事發生在常見的哲學問題之中,比如時間、因果關系和個人同一性。

什么是時間旅行?大衛·劉易斯給出了一個標準的定義:當且僅當一個物體在其周圍世界測得的出發和到達時間不等于其旅程的持續時間,就發生了時間旅行。這個定義既適用于自然的時間旅行,也適用于威爾斯的時間旅行。比如說,簡乘坐飛船出行,飛船上的時鐘測得她飛行了1小時,但是她家中的時鐘測得她飛行了2小時。假定兩個時鐘的功能均正常,那么她就經歷了時間旅行。在這里,時間旅行者體驗到的時間與周圍世界所經歷的時間不同。

可是,這里所說的“時間”是什么意思?時間旅行中的“旅行”又指什么?雖然有關時間旅行的哲學分析大多關注“時間”這個難題,但是“旅行”的意思是不是也有點含糊呢?我們使用“旅行”這個詞,就意味著有兩個地點:起點和終點。“我要去摩洛哥”的意思是“我從這兒的起點出發,打算最終到達摩洛哥”。可是當我們說起時間旅行,時間旅行者到底要去哪兒?起點的時間顯而易見,可是時間旅行者要到達“哪里”?使用“旅行”這個詞是不是為了含糊其辭,把什么時間變成什么地方?我們是怎樣構想“什么時間”這個概念的?是當作一個地點、一個場所,還是一個區域?科學本體不同,因之產生的時間旅行觀念也就不同;時間的形而上概念不同,對時間旅行的認識也就不同。那么,我們現在就把目標轉向哲學中的時間問題。

時間與存在是怎樣關聯的?對這個形而上的問題,哲學提供了三個基本答案:永恒、或然和當下存在。這些觀點的名稱標志了時間的本體地位。

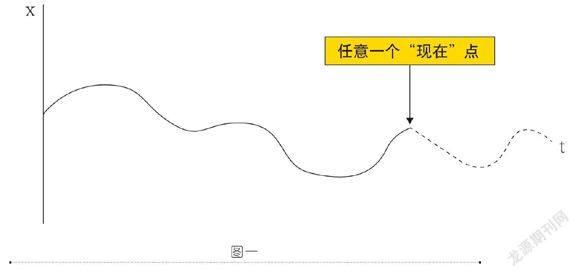

永恒論者認為,如果理解正確,時間是第四維,它與空間一起構成現實。所有時間,包括過去、現在和未來,都是實際的時間,就像分布在空間里的所永恒論者認為,如果理解正確,時間是第四維,它與空間一起構成現實。所有時間,包括過去、現在和未來,都是實際的時間,就像分布在空間里的所有點是空間中現實的點一樣。我們既然不能認為空間的某一點比其他點“更加”真實,也不能認為時間維度的某一點比其他點“更加”真實。因此,宇宙是一個時空“塊”,這個觀點的哲學根源至少可以上溯到古希臘哲學家巴門尼德那里。一切即一,所有事物的生、滅、去、來并非真實,而是幻象,過去和未來的物與現在的物從本體地位而言是相同的。因此,目前已死的一只渡渡鳥和目前活著的一只麻雀同樣存在,它們與將要孵出的小麻雀一樣。從本體來說,已死的渡渡鳥和未生的小麻雀只不過不在我們當下的時空區域而已。在永恒論者眼中,宇宙中物的生命可以用圖一說明。

圖一表示了物體通過時間在空間的運動(一維)。物理學家眼中的時間與存在的關系和永恒論者一樣。在閔可夫斯基圖里,對狹義相對論的物體時空世界線做了標準的描繪,占據主導地位的是時空的塊觀。許多威爾斯的時間旅行故事持永恒論立場,例如,在威爾斯的《時間機器》里,時間旅行者這樣解釋:“時間和空間三個維度中的任何一維都沒有什么不同;要說區別,那就是我們的意識沿時間移動。”永恒論與時間旅行的形而上容易吻合。

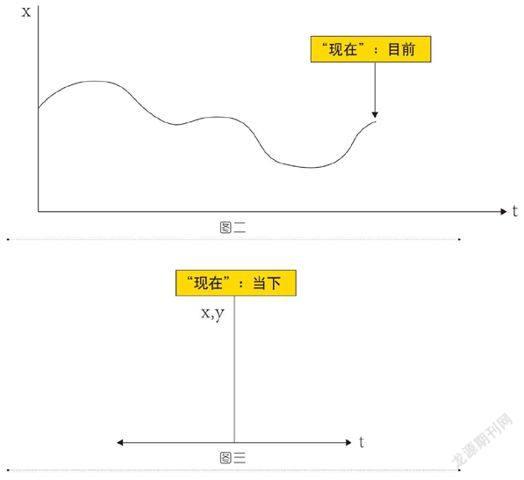

第二個觀點是或然論,也被稱為“生長塊”或“生長宇宙”觀。或然論者認為,除了未來的狀態之外,永恒論者的宇宙圖都是正確的。過去和現在是固定現實,而未來只具有可能性。或者更精確地說,一個物的未來有著許多不同的可能性,但只有其中之一會成為該物體的現實。如果說永恒論看上去有些過分確定,消除了不確定性和人的自由選擇,那么或然論似乎保留了一些不確定性和自由選擇,至少從未來的角度看是這樣的。對或然論者來說,現在有著特殊的意義,而這一點是永恒論者所沒有的。依據或然論,一個物體的生命可能是圖二表示的那樣。

這說明物體的世界線仍未固定或完成。應該指出的是,用起點和終點說明時間軸的必要性不應該理解為暗示時間本身有開始和終結。有些威爾斯的時間旅行故事利用或然論,像《回到過去》和《終結者》,暗示我們可以通過時間旅行改變這個世界的歷史事件結局,包括自己和未來。

第三個觀點是當下存在。當下存在論者認為,只有當下存在的物體才是真的,無論是什么存在,它都存在于當下。過去存在,但現在不再存在;未來將會存在,但是當下還不存在。物體散布于所有空間,但并不存在于所有時間。他們認為時間這個維度和空間的三維不是一回事,永恒論者的塊宇宙觀以及或然論者的中間論把時間的形而上弄錯了。如果永恒論的哲學根源是巴門尼德,那么當下存在論的哲學根源就可以理解為赫拉克里特。唯有當下存在的東西才是現實,只有當下存在才是真的。每個“現在”都是獨一無二的,“你不能兩次踏入同一條河流,因為新鮮的水在不斷地流向你”。依照當下存在論者的觀點,物體的生命如圖三所示。

許多當下存在論者借助現實世界當下的固有特性來解釋時間的持續性,或者說一個時刻與下一個時刻的類時連接(比奇洛)。要想充分描述這個世界的某些固有特性,需要用過去和未來的時態取代這些特性。比如說,我們可以用普通語言說“喬治·華盛頓在福吉谷安營扎寨”。這句話暗示了一個永恒的真理,即500年前真有此事,當時發生時這是真的,現在來說這事是真的,而且到下個月這事也是真的。可是,按照當下存在論來看,只有當下存在的事物才是真的。因此,要想正確理解這個句子的真值,就得把它轉換為更原始的形式,其中的時態由一個算子表示。這樣一來,當下存在論者就可以把過去的事件和未來的事件作為真值替代當下。這是他們在因果關系和個人同一性等問題上解釋時間持續性的基礎。