為什么到澳洲上市

澳大利亞的經濟環境

澳大利亞是一個高度發達的資本主義國家,幅員遼闊、物產豐富,領土面積居全球第六,是南半球經濟最發達的國家,是全球第四大農產品出口國,也是多種礦產出口量全球第一的國家。

澳大利亞的政治和經濟環境十分穩定,擁有世界公認的穩定、高效、透明的政治、經濟和法律體系。澳大利亞延續英聯邦歐美法律的案例法體系,經濟體系更是與歐美主流國家一脈相承。

澳大利亞和中國有良好穩定的外交和經濟關系。中國是澳大利亞第一大商業合作伙伴,2012年澳洲向中國出口量達到789.8億澳元,使中國成為澳大利亞在亞洲地區的第一大出口國。《2014年政府工作報告中》,李克強總理特別指出,要求加快與澳大利亞自貿區談判進程。同時在2014年2月18日,中國銀行與澳大利亞證券交易所(Australian Securities Exchange,ASX)在悉尼簽署了人民幣清算協議,有利推進了中澳經濟合作前進。

點擊并拖拽以移動

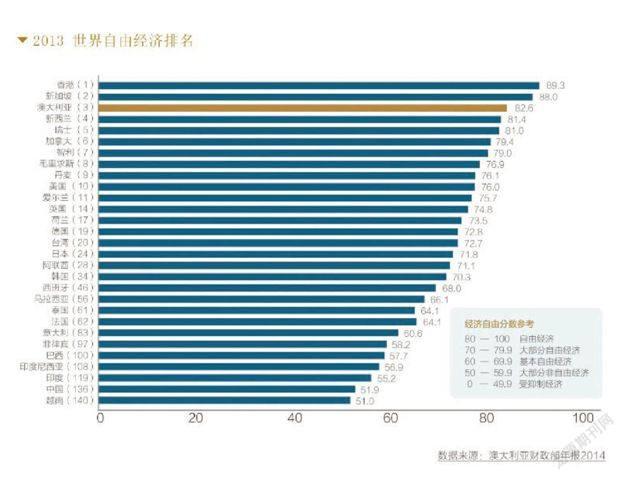

澳大利亞擁有連續23年不間斷經濟增長的卓越經濟環境。按照GDP增長衡量,2013年澳大利亞居世界自由貿易排名第三位,超過了美國和英國。同時,澳洲資本市場增長快、通脹低的特點使其成為全球公開認可的上市與投融資平臺。

點擊并拖拽以移動

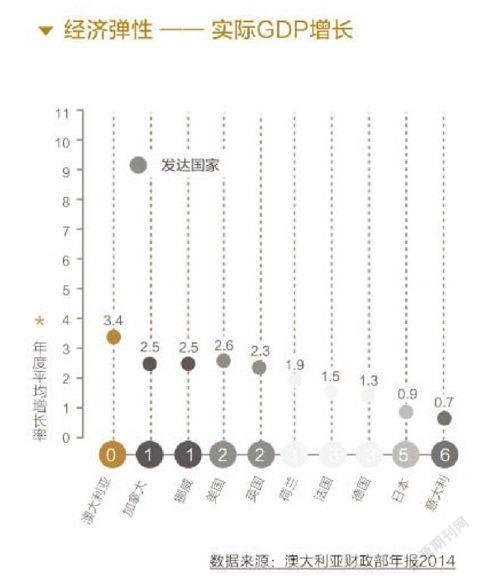

2013年澳大利亞國內生產總值(GDP)達到1.5萬億美元(《澳大利亞財政部年報2014》),經濟結構以服務型經濟為主占據了GDP總值約80%,澳大利亞也是GDP增長最快的發達國家,2013年實質GDP增長率達到3.4%,遠遠超越了英國2.3%和美國的2.6%。同時,IMF(國際貨幣基金組織)曾在2013年10月的未來發展報告中預測,2012到2018年度,澳大利亞的年度實質GDP增長應達到每年增幅3%,該預測使澳大利亞成為預計增長率最高的主流經濟體。

點擊并拖拽以移動

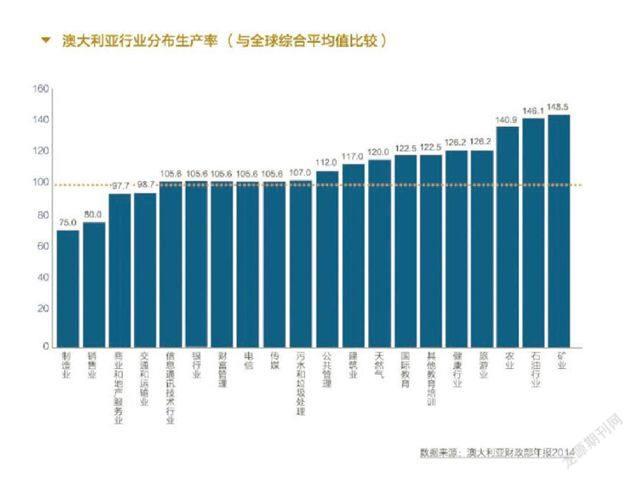

澳大利亞的未來增長型行業,如旅游、留學和財富管理走在世界前沿,同時也是澳洲經濟的支柱性產業。根據2014澳洲財政年報顯示,澳大利亞20個主要支柱性行業中有16個超過全球行業生產力平均值,其中醫療、教育、旅游和天然氣行業超過全球平均值20%以上;農業、礦產和石油行業更是超越全球生產力平均值40%以上。根據IMF預測,2014年澳大利亞負債凈額將僅占GDP的14.5%,遠遠低于發達經濟體平均78.7%的負債凈額。世界行業分布中,澳大利亞還在農業、教育、旅游、礦業以及財富管理這五大行業中占據世界性重要地位,全球行業排名中財富管理行業排名名列第三、礦業第四、教育產業全球排名第五。

點擊并拖拽以移動

澳大利亞資本市場

澳大利亞是亞太區最主要且高度發達的資本市場之一,吸引大量來自世界各地的投資者,擁有具備國際競爭力的商業環境。

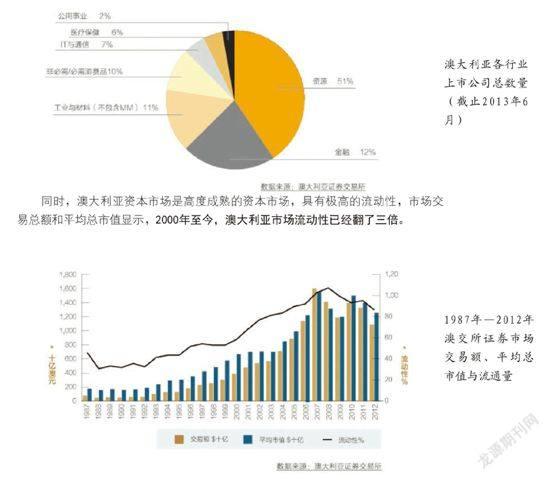

澳大利亞資本市場目前擁有超過2300家上市公司,涵蓋各行業及眾多地域的不同企業。澳大利亞資本市場擁有穩健的融資能力,常年被視為首次及后續融資的領先市場之一。按照自由流通市值計算,澳大利亞擁有全球第三大可投資資金池,管理資產超過1.7萬億澳元。

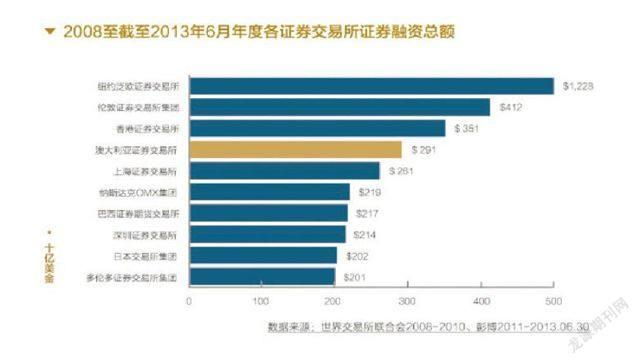

2008年至2013年這5年期間,澳大利亞證券交易所(ASX)上市股票發行商的證券融資總額高居全球第四位,據彭博社(Bloomberg),澳交所ASX成為繼紐約證交所(New York Stock Exchange)、倫敦證交所(London Stock Exchange)和香港證券交易所(Hong Kong Stock Exchange)之后的世界第四大證交所,融資能力在納斯達克之上,2008年至2013年6月,5年連續融資總額達到2910億美金。

點擊并拖拽以移動

在澳大利亞上市的企業囊括多種行業,更是以能源、金融、消費、高科技行業為主。這些企業兼具不同的公司規模與發展階段,從行業龍頭企業到初創期的高增長企業均有。

點擊并拖拽以移動

同時,澳大利亞資本市場是高度成熟的資本市場,具有極高的流動性,市場交易總額和平均總市值顯示,2000年至今,澳大利亞市場流動性已經翻了三倍。

全球幾大資本市場的區別和優劣分析

美國資本市場:

美國資本市場規模最大,體系也最復雜。美國有五個全國性的股票交易市場,公司無論大小,在投資銀行的支持下,均有上市融資的機會。從美國資本市場的發展現狀來看,盡管存在多個不同層次的證券和股權交易市場,但各自都有自己明確的特點和市場定位。美國作為全球最大的資本市場,擁有其他市場不能比擬的資金容量和流通量,其發展的階段也決定了它擁有最強的資本運作能力,同時股價變化更為活躍。

中國企業在美國上市有兩個選擇:紐約證券交易所和納斯達克股票交易中心。紐交所主要面向發展成熟、有良好業績的大型企業,因此上市門檻相對較高。納斯達克相對門檻較低,因而具有更好的市場適應性和更為多元化的參與者結構。

在美國,IPO(首次公開發行)、RTO(反向收購)及ADR(美國存托憑證)都是常見的上市方法,但是,在美國IPO整個程序性過程加上前期談判和路演大致為一年,且成本較為昂貴,平均費用大約150萬美金。加上目前進入到中國的美國投資銀行是美林、摩根士丹利這樣的第一梯隊成員,一般中等規模的中國企業很難通過其對企業的規模篩選要求。

優點:資金充足、流動性好、殼成本低且是凈殼。

缺點:IPO費用昂貴,文化背景差異大造成中國企業市場認知度低。

新加坡資本市場:

新加坡市場的上市公司以制造業和高科技企業為主,尤其是在新上市的外國企業中,制造業比重超過50%。新加坡交易市場的總市值是香港市場的1/3,因此,雖然其交易值只有香港市場的1/2,但以1/3的市場容量完成1/2的交易量,在事實上,新加坡市場的活躍度反而高于香港。

新加坡交易所二級市場的配股和增發也很活躍。新加坡市場規則相對制定比較寬松,企業上市6個月內如果有再融資要求,可以和交易所溝通后進行融資。二次融資不但費用更低而且周期也短,許多企業上市后的再融資成功募集到比首次上市更多的機會。

優點:二板門檻低、上市成本較小、上市周期短、語言和文化差異小。

缺點:規模相對較小、國內企業對其市場缺乏了解。

英國資本市場:

英國市場以倫敦交易所(主板市場)和AIM(全國性的二板市場)為主。倫敦交易所的會員公司中,有1/3是由外資控制的,世界上著名的大銀行和證券商大部分都是倫敦國際股票交易所的會員。

在主板上市一般須有3年的經營記錄,并須呈報最近3年的總審計項目,如沒有3年的經營記錄,某些科技產業公司、投資實體、礦產公司以及承擔重大基建項目的公司,只要能滿足證券交易所《上市細則》中的有關標準,也可上市。通過倫敦證交所進行國際募股,其總股本一般要求不少于2500萬英鎊。

AIM相當于中國的創業板市場,與主板相比,上市條件寬松得多。對于中國企業而言,要在AIM上市,通常包括以下條件:最好有3年營運歷史,最近2年獲利(稅后凈利),且呈增長狀態;最近一個財務年度的稅后凈利潤在3000萬元人民幣以上;企業具有一定的行業地位;企業有一定的國際地位;系統、規范的運營管理制度;完善的公司治理制度,包括董事會(外部董事)、監事會、審計監督委員會等;對于高科技企業、生物科技企業及礦業企業無盈利要求。

優點:倫敦證券交易所是世界第三大交易所,股票持有者可隨時將股票變現,流動性好,換手率高。

缺點:與美國股市同步性較強,易受事件和市場的驅動暴漲暴跌。

日本資本市場:

日本的交易所分為三個層次:全國性交易中心、地區性證券交易中心和場外交易市場。東京證券交易所是日本證券市場的主板市場,具有全國中心市場的性質,在此上市的都是著名的大公司;大阪、名古屋等其他交易所構成地區性證券交易中心,主要交易那些尚不具備條件到東京交易所上市交易的證券,這幾家地區性市場構成日本的二板市場;場外交易市場包括店頭證券市場和店頭股票市場,在此交易的公司規模都不大,但很有發展前途,其中店頭市場的債券交易市場占了日本證券交易的絕大部分。

優點:小企業機會多,市盈率較高,上市后仍方便靈活融資。

缺點:股票價格幾乎是由外國投資機構操縱的,外資交易頻繁,快進快出,在給市場增加流動性的同時也給市場帶來波動。

香港資本市場:

香港是離大陸最近的優質融資地,也是長久以來企業尋求海外上市的首選之地。香港的投資者對中國公司的認知度比較高,再加上香港擁有全球最為活躍的二級市場炒家,使得香港的資本市場擁有很好的流動性,通常優質的中國企業在香港市場的流動性都很令人滿意。

通常情況下,香港IPO整個過程需要7個月左右,但由于一些民營企業的不規范操作,聯交所加強了審批的謹慎性。同時有太多中國企業申報香港上市,大大延長了時間并降低了成功率。在香港首次上市費用為主板15—65萬港幣,創業板10—20萬港幣,加上保薦人、包銷商的傭金和相關財務法律和宣傳推介專業費用,總體超過100萬港幣。但若是反向收購,則香港的殼成本較高,主板約5000萬港幣,創業板約2000—3000萬港幣,且資金注入較為困難。總體來看,在香港上市雖然有地理優勢,但成本相對較高。

優點:市場規模大,流動性好,對中國企業認知度好。

缺點:上市費用高,殼成本高昂且不是凈殼。

加拿大資本市場:

加拿大的上市公司必須成立一個由至少3名成員組成的審核委員會。審核委員會制度是公司治理和財務申報的基石,涉及大量境外運營業務的公司,其審核委員會的成員組應熟知加拿大證券法知識及財務申報要求并通曉境外業務所在地的語言和關稅等事宜。

在多倫多證券交易所主板(TSX)上市的公司,要求其在上市時發售至少100萬加元可自由買賣的股票,總市值達到400萬加元,股票必須由至少300名加拿大公眾股東持有,每位股東都持有一個或多個買賣單位的股票。

多倫多證券交易所創業板(TSXV)要求其上市申請公司至少發行50萬可自由買賣股票,且公眾持股總市值應達50萬加元。在申請過程中,公司需讓多倫多證券交易所創業板(TSXV)相信,上市時其已發行的股票中至少10%由公眾自由買賣和持有股票至少有200名公眾股東持有,每名股東都持有一個或多個無轉售限制的買賣單位的股票,公眾持股量至少達20%。

優點:融資渠道廣,對不同行業的公司制定不同的上市規則,適合不同成長階段的上市公司。

缺點:高流通性、高換手率,帶來波動較大。

澳大利亞與中國經濟的關聯

澳大利亞和中國一直有良好穩定的外交和經濟關系。中國是澳大利亞第一大商業合作伙伴,2012年澳大利亞向中國出口總量達到798.8億澳元,使中國成為澳大利亞在亞洲地區的第一個出口國。2014年兩會《政府工作報告》中也特別指出,要加快與澳大利亞的自貿區談判進程。而在2014年2月18日,中國銀行還與ASX(澳大利亞證券交易所)簽署了人民幣清算協議,有力推進了中澳經濟合作前進。

澳大利亞在中國一直都有投資行為,且進入的時間很早,規模也很大,只是他們本身做事比較低調,往往不為大眾所知曉。中國很多高科技企業,包括阿里巴巴、智聯招聘都得到來自澳大利亞的資金扶持。不久前,澳大利亞總理還親自帶隊到中國招商,四五百名澳大利亞政府官員、企業家在北京、上海、成都舉辦澳大利亞周,目的就是進一步加深兩國企業的交流合作。

國內資本市場及企業上市狀況

中國大陸的上市條件:

對中國企業來說,選擇在本土上市,理應是首選,但是,面對《公司法》規定的中國企業的上市(主板)要求,很多企業特別是中小企業只能望而卻步。《公司法》規定:公司的總股本達到5000萬股,公開流通的部分不少于25%;公司在最近3年連續盈利;公司有3年以上營業記錄;公司無形資產占總資產的份額不能超過20%。

證監會2000年通過了《創業板市場規則》,但企業仍然面臨很重要的問題:一是中小企業的門檻不會比主板低很多,二是一樣需要審核。

國內上市的局限性表現在:

1、漫長的審核過程。在中國大陸上市采取的是核準制。由企業和中介機構向證監會提出上市申請,由證監會對企業的上市資格進行一系列的審核,符合條件的給予上市。但由于申請上市的企業眾多,而證監會每年審核批準上市的數量又局限在一定的數量,因此就造成企業上市必須經過漫長的等待審核過程。

2、上市門檻高。《公司法》規定的企業上市的要求,尤其是對股本方面的要求是很多中小企業無法達到的,而中小企業板塊,雖然是為中小企業服務,但其實上市的門檻并沒有降低太多。

3、上市費用并不低廉。在很多企業印象中,在中國本土上市所需要的費用應該是最低的,但實際上,在本土上市的費用并不低廉。基于對已經上市的公司的統計,在中國上市的平均前期費用大約為1500萬元人民幣。

因此,可以說適合在中國本土上市的企業是大型企業,并且企業不是基于需要發展資金,能夠接受長時間的審核過程。

國內資本市場現狀:

1990年12月,我國建立了上海、深圳證券交易所,二十多年來,我國資本市場在拓寬融資渠道、促進資本形成、優化資源配置、分散市場風險方面發揮了不可替代的作用。目前,A股市場已有兩千多家上市公司,股票總市值位居全球前三位。國有控股或參股的重要骨干企業基本都已成為上市公司,在中小企業板和創業板的上市公司中,民營企業占比超過80%。借助資本平臺,大量科技型、創新型企業脫穎而出。

雖然我國的資本市場對于產業結構調整提供了重要支持,也為企業開辟了一條融資渠道,但卻存在著一些不得不面臨的問題。

1、投資主體結構不合理

我國資本市場投資主體結構不合理,投資者現在還是以個人投資者為主,機構投資者數量相對較少,兩者比重相差較大。個人投資者的投資行為主要是以投機為主,其投資行為取決于個人對證券產品的投資偏好,這種投資偏好的市場隨機性很強,增加了不穩定性。國際證監會組織的數據顯示,2010年馬來西亞的境內專業機構持股市值占總市值的69%,境外機構占22%,境內企業和個人僅占9%;韓國的境外機構占36%,境內機構占23%。我國境內專業投資者僅占16%,境外專業機構只有1%,更不合理的是,A股市場個人投資者持有的市值占26%,但完成的交易額卻占到全市場的85%左右。

2、上市公司結構不合理

一方面表現在上市公司股權結構不合理,主要體現在:國家股、法人股等非流通股過于集中,導致“一股獨大”現象;公眾流通股比重非常低,絕大部分股份不能上市流通;流通股過于分散,機構投資者比重小;上市公司的最大股東不是自然人,通常是一家控股公司。在國家股和法人股占主導地位的情況下,流通股規模較小,很容易形成機構大戶操縱市場的局面。

另一方面表現在上市公司組成結構不合理,主要體現在:國有企業比重大,非國有企業比重小;大中型企業比重大,小企業比重小;國有控股上市公司多,企業整體上市公司少。

3、資本市場層級結構不合理

我國的資本市場體系結構單一,缺乏層次性。首先從監管、防范風險角度出發,形成了全國簡單劃一的,以滬、深兩個交易所為中心的單一資本市場,而缺乏適應市場需求的多層次市場體系。我國目前只有主板市場,雖然推出了中小企業板塊,但離真正的二板市場還有距離,三板市場還遠未形成氣候,資本市場缺乏層次性,不能滿足投資者和籌資者多樣性投融資要求。

國內上市公司遭遇尷尬

1、上市公司面臨高稅賦

以今年為例,隨著宏觀經濟下行壓力加大,上市公司面臨的經營壓力也有所加大,其中稅費負擔過重成為企業普遍反映的問題。中國上市公司協會今年的調研情況表明,全國兩千多家上市公司中有一百多家公司上繳的稅費是其凈利潤的5倍以上。研究表明,我國A股上市公司的經營績效與稅賦之間存在負相關關系,稅賦越輕,上市公司的盈利狀況越好。

2、2014上市公司財務安全狀況近6年來最差

商務部研究院信用評級與認證中心發布的《中國非金融類上市公司財務安全評估報告》顯示,今年以來我國上市公司整體財務安全水平繼續下降,為近6年來最低。

2014年,中國上市公司優秀企業的總體數量減少,同時,存在風險的上市公司數量正在增加。已有財務風險的上市公司將面臨嚴格的審查,可以預計,中國上市公司退市數量和比例將快速增加。

從板塊分布來看,2014年,主板上市公司的財務安全狀況基本保持平穩,這與中小板和創業板上市公司財務安全狀況仍在快速下降形成鮮明對比。2011年以前,中小板和創業板上市公司財物安全狀況遠高于主板,但到了2014年,雖然中小板和創業板上市公FSI指數仍略高于主板,但差距已經非常小了。從投融資角度看,如果這個趨勢繼續延續,中小板和創業板上市的投資價值將失去優勢。

在所有行業中,財務安全指數下降幅度最大的是第三產業的休閑服務行業,行業整體呈現斷崖式快速下跌態勢;第三產業中的房地產行業跌幅超過10%。第二產業的鋼鐵、化工、輕工制造、采掘、農林牧漁等行業的財務安全指數也呈現較快速下滑趨勢。其他財務安全指數下降的行業還有建筑裝飾、食品飲料、計算機、紡織服裝、醫藥生物、商業貿易、電子、有色金屬、機械設備等行業。

中國企業到澳洲上市是快速實現企業上市融資和走向國際市場的途徑

中澳經濟具有很強的互補性,澳大利亞擁有豐富的礦產及畜牧業資源,而中國擁有強有力的需求市場,在澳洲上市有利于資源類及農業企業進行產業鏈整合。

澳洲證券市場的國際化程度高,可以提升公司國際知名度和品牌,以澳洲為新的平臺進入國際市場,引進豐富的國際合作資源。

澳洲投資者對外國股票有強烈的興趣,容易獲得投資者青睞,有利于提升股價,同時澳洲上市周期短,通常9—12個月即可完成上市。

澳大利亞于2012年11月推出500萬澳幣(約3000萬元人民幣)重大投資者移民簽證,吸引海外人士以投資金融產品及基金的形式移民澳大利亞。簽證推出后吸引了大量中國申請人投資澳大利亞,這些中國人也會成為澳大利亞證券市場的有力力量。

中國經濟交流不斷擴大,中國概念已經為澳洲市場投資所熟知,中國企業在澳洲上市會引起澳洲投資者和大眾的關注,給中國企業和產品帶來市場宣傳效果。