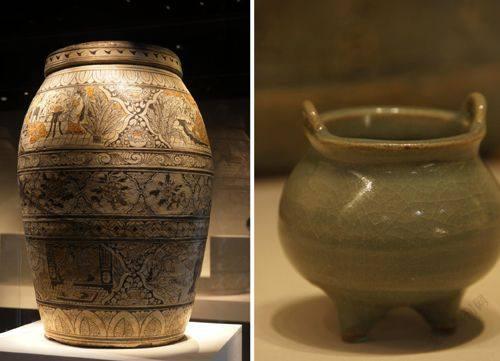

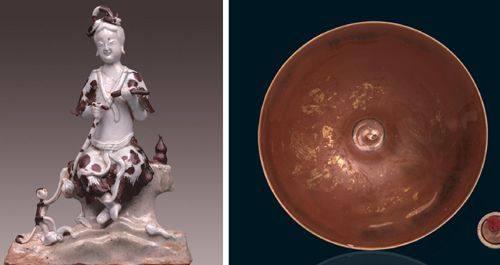

紅翠瓊玖·慧眼佛心

蔣成龍

張崇檀 ——1983年畢業于黑龍江大學法律專業;2007屆北大資源學院陶瓷鑒定專業本科畢業;2010年中央民族大學民族學文物鑒定方向研究生畢業。2006年曾受聘于文化部藝術評估委員會擔任科技檢測委員會副主任一職。現任中國收藏家協會學術研究部副主任、中華文化促進會藝術品鑒定與評估委員會科技檢測工作委員會主任、中古陶(北京)國際藝術品有限公司執行董事總經理、中古陶(北京)藝術品投資管理有限公司執行董事總經理等職務,在眾多媒體上發表過多篇學術論著。

作為一位虔誠的佛教信徒,張崇檀不僅本著宅心仁厚的原則待人,在對收藏和鑒定領域的學術、技術探索之路上也竭力精修,嚴于律己。在與業內頂級專家的學習、合作過程中不斷引入國內外先進科技鑒定、檢測方法,用一雙結合現代科學和傳統經驗學的“慧眼”,為瓷器藏友們迷途引路,指點迷津。

相比起“張總”這個正式且令人稍有生畏的稱呼,筆者更喜歡以“張姐”稱呼這位好友。相信任何與她熟識的人都能感受到那股質樸而直接的熱情和友善,贊許她親切待人的同時又不失嚴謹處事的作風。

筆者與張姐可謂是多年老友,對她在研究領域的嚴謹態度和所獲成就深感欽佩。每當探討學術話題和技術細節的時候,張姐不僅能夠憑借豐富的藝術、歷史知識來旁證側引,更能出示大量的客觀數據進行分析、挖掘和對比參考,最終總結出的論點通常極其令人信服。為此,筆者甚至經常開玩笑地形容她簡直是法學專業的職業病,每個“案件”的審判都要合情、合理、合法才行,容不得半點含糊不清。當然,用如今大家經常提起的一個概念來描述,這就是“大數據”的功能和力量,絕非僅憑臆想產生的信口開河。

再次拜訪老友位于北京京瑞大廈的展館和鑒定中心,筆者倒不是為了繼續探討學術話題,而是希望為讀者們分享她這些年來的經驗和教訓,講講這位好友在收藏行業的經驗和歷程。說起來,和張姐認識這么久,筆者也是第一次去了解她的過去,有些事情還真是出乎意料。

并不傳奇的入行之路

一位功成名就的大律師,經過打工、創業的艱辛歷程后積累下一定資本,經機緣巧合逐漸接觸到收藏和藝術品并從此產生興趣,進而全身心投入到這個行業中來。想必很多人都是這樣認為的,包括筆者本人此前也一直覺得應該是這個路數。當筆者帶著這樣的觀點詢問張姐時,她簡單明了,不加修飾地給出了這樣的答案:“還真不是……”

張姐的坦率和誠實著實另筆者大跌眼鏡,但也因此勾起了強烈的好奇心。“我原本和這個行業沒什么關系,實際上,當初進入這個行業也不是為了什么高尚的藝術或文化理想。”張姐繼續解釋道。

原來自從大學畢業后,法學專業的張姐一直在中學任教,做了6年的班主任。要說80年代的大學生和如今的年輕人有很大差別,在擇偶條件上就可見一斑。談婚論嫁的時候,物質生活的要求實數其次,遠不及一個志同道合,有理想抱負和相當學歷的善良小伙兒來的重要。就這樣,張姐也就順理成章,與當時在電視臺做記者的青年結為夫妻,定下了終身大事。

來到北京是由于一次工作契機為她提供了回到本行,發揮所學專業優勢的機會。受聘于一家房地產公司,張姐作為企業的法律顧問負責各類法律文書和非訴業務。憑借扎實的專業基礎和實力,她的工作一直做的有條不紊,也為企業解決了眾多法律危機。與此同時,張姐也開始思考將來在祖國首都的立足之本。顯然,盡管業務再熟,業績再好,畢竟不是自己的事情,心里總是覺得沒根。

與此同時,她也注意到藝術品行業的發展勢頭,只不過當時的考慮非常簡單:“法律專業面對的都是一腦門子官司,打交道的人和企業都是有麻煩的,心煩啊。而藝術品行業放眼玩去都是藝術與文化的結晶,心里多舒坦。再者,藝術品交易基本都是錢貨兩清,現金交易,也不存在什么賬期問題。”

張姐頓了頓,有點不好意思地繼續說道:“另外,長期與藝術品和古董打交道,不僅修身養性,而且每天都是和社會名流,學術、藝術名家聚集。用現在人的話講,那絕對是‘高大上’的感覺,多體面啊。”說罷,她自己先忍不住笑了出來。

就這樣,帶著簡單、直接甚至有點天真的想法,張姐開始更加關注古董和藝術品行業。法學專業出身的她立即意識到專業知識的重要性,于是開始有意無意地拜訪專家,四處求學。為了接受更加系統和專業的教育,她利用業余時間報考了北大資源學院陶瓷鑒定專業本科課程,又繼續在中央民族大學民族學文物鑒定方向研究生班深造。

理論知識的填補還要配合鑒定經驗的積累,其中很多訣竅需要經由一代代的專家和行家們總結,憑借口傳心授的方式才能真正領悟。如今說來輕松,當年可說是四處碰壁。畢竟一個外行想踏入這個領域,那怎是三言兩語,個把月功夫能成事兒的。老先生們見張姐是個純粹的門外漢,底子太差,通常也沒什么耐心給她悉心講解。畢竟“開范兒”是個極其耗費精力的事情,何必給自己找這個麻煩呢。

功夫不負有心人,張姐的執著和努力終于打動了呂濟民老先生,自此成為她的首位導師,帶她進入了這個行業。此后又有緣結識了楊靜榮先生,向他虛心求教,用心學習。當年剛開始與楊先生學習時,張姐表現出了強烈的求知欲望,豈料卻被潑了一頭冷水。“你學法律專業用了多少年?”楊先生一句話就噎得她無話可說,但也讓她更加清楚地意識到了自己的處境。此時,張姐就立誓要刻苦鉆研,至少要做到“外行看起來內行,內行看起來不外行”的專業水準。而接下來的日子,幸蒙楊先生傾囊相授,張姐在瓷器鑒賞上的功力日漸提升,進步飛快,這恐怕倒是楊先生當初始料未及的了。

為了進一步加強實戰經驗,那時候只要一有時間,張姐就跑到北京各地的古玩市場和集市淘寶,鍛煉眼力。“我那會兒為了省點錢,方便討價還價,經常打扮成下崗女工的摸樣。要是有人問起來,我就告訴他們我背著老公玩這個,家里人都反對,不讓我玩,出門就帶了二百塊。”腦子里想象了一下那種場景和打扮與張姐本人的巨大差距,筆者立刻笑得前仰后合,連眼淚都流出來了。不過,筆者也真心佩服張姐的用心良苦和實踐精神,為了摸個市場實價,連這種方法都用上了。

就這樣一邊學習,一邊觀察著時機,張姐悉心籌劃著跨入這行的正式計劃。終于在2001年,一個機會映入了她的眼簾。當時我國的古董瓷器主要以經驗鑒定為主,缺乏一套科學、有效、指標量化的檢測手段。對于這個問題,歐美先進國家已有一定經驗,但由于檢測設備投資較大,操作人員專業素質要求較高,在我國尚屬空白。我國多家拍賣公司,包括央視在內的多家媒體,以及眾多專業學者也都意識到了這個現象,但苦于資金籌措的困難,一直沒能進行嘗試。

于是經朋友介紹,張姐陸續結識了眾多相關人員,與他們商討了項目的可行性。對于張姐來說,資金在手,就缺乏一個能夠讓她在首都北京,甚至整個藝術品、古玩行業“立足”的好項目。

大家經過幾次協商,一拍即合,各自以自己的資金、資源和技術入股,于2001年簽訂了合作協議,并在2012年由張姐作為主要投資人,正式成立了北京中古陶古藝術品鑒定技術開發中心。該中心的成立旨在研究古代瓷器的高科技鑒定技術,為長期爭論不下的經驗鑒定結論提供更加理性化的數據指標作為依據,提高古董鑒定的準確性。

價值數百萬的設備紛紛從德國運至北京,在專家們的大力支持與參與下,開發中心對瓷器玻璃體(瓷釉)運動和衰敗過程的研究取得了重大突破,填補了我國相關領域的空白。為了使研究成果更具權威性,在研究樣本的收集上,張姐和她的團隊也是絞盡腦汁,費盡心力。除了與各大博物館、考古站的合作外,張姐還持續6年投資并參與了中科院主持的科技考古項目,獲取一手研究資料。在此期間,又從美國進口了包括大型真空設備在內的各種器材,盡一切可能提升研發力量。

時至2003年,憑借大量研究成果的支撐和專家們的經驗積累,“古藝術品傳統鑒定與科技鑒定雙軌制”方案正式成型,并在同年10月于北京中華世紀壇舉辦了一場極為盛大的研討會。當時參會的人員匯集了全國相關領域的領導、專家、學者和從業人員,對“雙軌制”鑒定法的標準制定和實施進行了詳細探討,并得到了業內人士的一致認可。

攻克了鑒定技術的標準化難題,接下來,張姐先后成立了中古陶(北京)國際藝術品有限公司和中古陶(北京)藝術品投資管理有限公司等多家機構,從此在古玩藝術品市場中站穩了腳步,終于在實現理想的進程中又邁進了一步。