經濟增長的動力不是資本,是創業

趙義

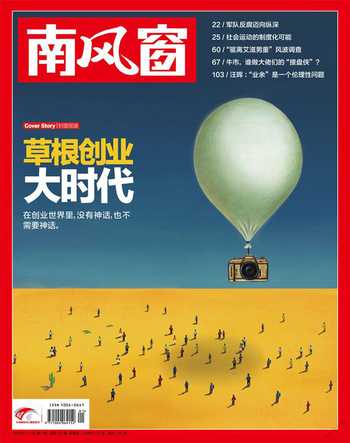

我們處在一個不乏創業機會的知識經濟年代。

在2014年,“大眾創業、萬眾創新”是一個十分流行的提法。而在中國科技大學管理學院教授丁棟虹看來,創業活動一直存在,但創業型經濟、創業型社會則需要人們努力構建。因此,他對創業的研究,沒有停留在技術性層次,而是從企業成長、企業家精神、創業制度,乃至政治改革、文化心理、教育革新等方面予以細致考察。

就當下構建創業型社會的現狀和問題,本刊記者近日采訪了丁棟虹教授。

《南風窗》:說起創業,首先讓我們回到中國社會經濟的基本面。中國社會經濟的哪些變化,決定了要提出進入創業型社會的問題?

丁棟虹:長期以來,中國經濟發展陷于“招商引資”的認知與政策陷阱。實際上,總結近37年中國經濟發展的核心經驗,從本質因素上講,其結果的形成,不是資本,而是創業。盡管創業以資本(內資和外資)為依托,但資本只能通過創業,才形成價值增值,引致經濟增長。

但這種真實沒有引起決策層及學術界的深度重視,短期化現象十分普遍,長期陷于招商引資的發展思路,政策的邊際效應不斷遞減,實體經濟與實業經濟(尤其是本土的)未能實現應有的健康成長。這種政策思路的延續迄今已經構成一個重大的問題。多年以來,中國成為世界上最大的資本引進國,也是世界上最大的資本外逃國,作為一個典型的悖論現實,就是一個明證。

當前中國經濟發展的突破點在哪里?近若干年來,政府及學術界一直將產業結構調整作為經濟發展的焦點。我認為,這是一個巨大的方向錯誤,是對世界經濟一個巨大的認知誤讀,也是政府對企業家作為市場經濟的責任主體的錯位干預。

產業結構只是“果”,創業型經濟(entrepreneurial economy)才是“因”。不認知這一點,就無法深刻把握世界經濟發展的本質。比如,歐洲部分國家經濟發展遭遇危機,在某種程度上就是一種創業危機。再比如,我們總說美國為什么史蒂夫·喬布斯之類的人才層出不窮,核心就在于美國是當今世界建構得最好的創業型社會。判斷世界經濟發展的本質與趨勢,關鍵不在于產業結構,而在于創業經濟的本質與結構,這不僅決定區域與國家的經濟現狀與成長,同時決定產業發展的分布與變化。

當前中國經濟發展的核心焦點,在于創業型經濟發展緩慢、發展不均衡、成長的品質有限,普遍遭遇發展瓶頸。中國經濟幾乎所有的現實問題,都與這個突破點有關。創業型經濟的型構對于中國的發展是個重大的戰略問題。

《南風窗》:改革開放以來,創業一直都存在。今天的創業和過去的創業有哪些不同?這些不同,是什么因素帶來的,比如互聯網交互技術?

丁棟虹:現在的創業與過去的創業存在如下三個方面的重大變化上。

其一,主體社會化。中國社會的創業主體正從體制外主體向體制內主體擴展,從弱勢群體向強勢群體擴展,從體力勞動者向知識勞動者擴展,從中年、壯年向青年甚至少年擴展,同時不受性別、種族與地區的限制,泛社會化。過去講創業,總會討論創業者是什么樣的人;現在討論創業,創業者是什么樣的人并不重要,重要的是他/她在做什么樣的事情。

其二,層次高度化。創業是有層次的。一般來講,從創新角度分析,創業可分為四種主要類型,相應成為四個層級:機會型、商業模式型、管理型與技術型。對中國企業家來說,在某種程度上,機會創業是過去時,商業模式創業是現在時,管理創業是發展時,技術創業是未來時。如果做個比較的話,那么可以說,歐美企業的企業家大多處在商業模式創業的階段,部分卓越企業家已經處在技術創業的階段。

其三,利益多元化。創業經濟不僅促進以企業家和經理人為核心的中產階層的興起,還產生了更巨大的就業階層,容易形成多種勞資關系的沖突、各種以利益尋租為紐帶的政商關系及其矛盾。當前中國社會發展遭遇嚴重的利益集團之間的矛盾及其引致的沖突,如果不從政治改革的角度加以理性處置,容易導致對創業經濟發展的打壓,使創業經濟(尤其是實體經濟與實業經濟)發展變形。

中國創業型經濟發展當前呈現的3個方面的重要變化,根源不是技術方面的因素,而是經濟自身的因素,是一種“內生(而不是‘外生’)的變化”。

我認為,中國創業型經濟發展當前呈現的3個方面的重要變化,根源不是技術方面的因素,而是經濟自身的因素,是一種“內生(而不是‘外生’)的變化”,是創業型經濟成長必然呈現出來的變化。這種變化還將持續發展下去。

《南風窗》:現在提創業,一方面我們可以看到社會上尤其是年輕人有創業的強烈欲望,另一方面一提到創業,很多人還是抱有疑慮,認為實體經濟很困難。不過,實體經濟本身也有從舊實業向新實業轉變的趨勢,“供給端”在發生深刻變化,其背后是消費需求的變化,以及連帶著做企業的哲學也要發生變化,這里面有巨大的空間。對此問題,你怎么看?

丁棟虹:對于企業家或創業者來說,真正的機會決不是大眾人所共知的機會,而是自己發現并捕捉的機會,這種機會經常以個體、零碎、隱藏甚至逆向的方式存在。所以,創業者如何認知實體經濟當前的生存形勢,不僅有客觀的真實考量,還要看主觀的策略思維。

企業家策略思維問題的提出,并不表明與過去比較現在做企業的哲學發生了變化(實際上這種做企業的哲學一直非常穩定,中外都一樣,體現出來在于創業要“循道”),而是表明企業家的領導力需要大力提升,尤其在中國現實的背景之下。作為一個身處轉型社會中的人,絕大多數中國的創業者沒有經歷過市場經濟條件下創業實踐及其經驗的洗禮或體驗,處在一種“摸著石頭過河”的境地。早期中國創業者所從事的實業,與其說是創業,不如說是商業,與其說是做投資,不如說是做投機,其所謂成功的經驗(主要與市場紅利、制度紅利有關)絕大多數與領導力無關。但是在今天的情境下,面對一個已經幾乎完全開放的全球化時代,過去的經驗不再有效,而創業領導力的提升成為創業成長繞不過去的坎。

從領導力的聚焦點上來看,中國企業家較普遍性注重資本與市場(后者包括政商關系)。重視資本而不是重視人才和產品,是在知識經濟時代中國創業者最常見誤區。中國企業整體上犯了投資依賴癥的病。

《南風窗》:如何解析大學生創業?過去幾年,人們很關注個體戶數量減少的問題,人們也主要是從稅費負擔等方面來解釋。那么,在創業新時代,新的“個體戶”會有怎樣的機會,空間在哪里?

丁棟虹:過于關注大學生創業及個體戶創業,是創業型經濟發展的悲哀。我們的文化帶給我們某種特定的思考定勢:我們總是局限于技術與部分的思考,而忽視對策略與整體的思考;我們總是停留在問題表面的思考,而忽視對問題成因的思考。

大學生創業是創業主體的一個選擇,個體戶創業是創業的一種形式與過程,兩者都是創業者自身的行為。在創業型經濟的發展促進中,政府需要著力考慮的,不是某種實體的存在,而是某種“關系”的存在,這種關系本質上是以創業的環境體現出來,包括稅負政策、產權(包括知識產權)制度、法治與行政的透明與公正性、企業家與經理人激勵、人力資源教育與培養、產業協同合作等。比如,現在一些地方的創業“孵化器”雖然也是從微觀上優化創業的某些環境,但是一個廣泛而公平的市場及社會環境,才是企業健康成長的關鍵。

《南風窗》:2014年,政府繼續簡政放權,以及打破所有制的政策歧視,在市場制度上從以官為本到以民為主的轉變,有了很大進步。根據你的研究,市場制度上的以官為本,在政策、管制等方面有哪些具體表現?這些問題怎樣壓抑了新的市場機會的成長?

丁棟虹:我認為,30余年中國的改革發展,我們犯了一個重要的認知錯誤:以為經濟與政治可以是兩張皮,可以在不謀求政治變革的背景下實現經濟的穩健發展。這個認知現在已經不攻自破。民主政治是創業型經濟發展的基座。30余年里,中國創業型經濟成長呈現的諸多曲折,往往與不善的政策、制度及政府行為關系更大。從世界觀察,創業型經濟發展穩健的都是一些法制健全、市場透明、教育發達的民主國家;即使從國內來講,創業型經濟能夠獲得發展的也都是一些相對更開放、更市場化的地區。雖然轉型社會能夠造就大批的創業英雄,但創業型經濟的持續發展也在推動這些國家的社會進一步轉型。我們必須高度正視這種現實。

我們處在一個不缺乏創業機會的知識經濟時代,這個時代創業機會急劇涌現,創業周期急劇縮短、創業價值也急劇提高。

也正是在此基礎上,我認為,現在需要著力構建一個創業型社會。創業型社會是創業型經濟的母體。現在,為了促進創業型經濟的發展,不僅政治的正向改革實屬當務之急,文化的開放、創新與包容也是重要方面,還有全面汲取世界教育的歷史經驗,重視并開放教育。從新創企業、現有企業,到政府組織和高等院校,創業從單一的經濟命題而多元化為社會命題。政策設計與領導,必須正面因應這一趨勢。

我們處在一個不缺乏創業機會的知識經濟時代,這個時代創業機會急劇涌現,創業周期急劇縮短、創業價值也急劇提高。作為一個中國人,我們缺乏的是對創業機會的準確把握和對機會價值的深度實現。

《南風窗》:如果說市場制度上以民為本,是把市場機會打開的話,那么,企業成長哲學就非常關鍵。對于我們現在中小、小微企業的成長性,根據你的研究,處于什么樣的情況?企業成長制度,在全面創業時代,需要解決哪些要害問題?

丁棟虹:中國民營企業在近30余年里的發展是有目共睹的,但橫向比較發現:迄今,我們沒有產生應有數量的高品質的國際企業。絕大多數的中國中小企業目前的生存狀態都比較平面化,贏利能力及抗風險的能力弱,容易夭折,在產品打造及品牌成長方面,與國際企業的差距很大。

為什么會這樣?拋開環境的因素不說,中國中小企業的發展,在企業哲學上都在搞特色,在領導力方面都犯了一個巨大的錯誤:做大做強。但經驗研究發現:世界優秀甚至卓越的企業,其企業哲學都是遵循企業發展的規律(“循道”),領導力邏輯都是“聚焦、專注”。史蒂夫·喬布斯領導力的核心就在于“做減法”。而中國企業的發展,除了極少數優秀的企業家外,絕大多數在企業哲學上都搞所謂的特色而不循道,奉行“大規模、多元化、沉湎市場營銷與外部競爭、忽視人力資本而依賴貨幣資本”的領導力指向,企業運營的結果是有量乏質,形成中國經濟面上的“假、大、空”的典型現象。

不循道的企業哲學與領導力邏輯不改變,中國中小企業的發展不會贏得健康的未來。

《南風窗》:對于企業成長性,需要再更具體的說明下。比如說,以前一個大的制造企業,對應著大量的經銷或者加盟體系,再下面就是千千萬萬員工,而今天所謂分銷革命,就是讓小店主、夫妻檔甚至是員工個人有成長為企業家的可能。根據你的研究和分析,在創業型經濟發展的時代,是不是正在發生這樣的趨勢?

丁棟虹:從20世紀后半葉至今,世界企業的發展及商業運行,受到兩方面力量的巨大影響:一是商業模式,二是網絡經濟。企業與企業之間的關系有兩種:縱向的與橫向的。受制于工業經濟的時代性,傳統的企業關系是橫向的,企業與企業之間缺乏價值增值關聯,卻有利益分割上的零和博弈,因此主導企業倡行“你死我活”的橫向競爭。而商業模式的視角與建構,將企業之間的橫向利益關系轉變成了縱向價值關系,因此主導企業倡行以“1+1>2”的縱向合作。網絡經濟的快速發展無疑大大促進了這一縱向合作關系的發展。當今時代,優秀甚至卓越的企業一定是縱向合作出來的,最典型的是蘋果的商業模式及其實現與全球眾多國家企業之間的合作,不僅有眾多日本企業、韓國三星,據報道,在中國為其生產的企業至少就8家,還不包括富士康集團。

傳統企業注重競爭,發展尋求“大而全、小而全”,而現代企業注重合作,發展尋求定位與核心競爭力,后者無疑大大促進創業生態的優化與眾多中小企業(尤其是創業型企業)的成長。德國、日本的眾多優質企業都是中小企業,而世界500強的眾多美國企業,也多是從中小企業(創業型企業)成長起來的。

需要提及的一點是,隨著創業型經濟的發展,某些大型企業的確能夠建構壟斷,但與此同時,中小企業也會通過商業模式、管理方式及技術創新等手段,摧毀著這種壟斷性,而且這種可能性與概率都在不斷提高。這從柯達相機、諾基亞手機、索尼等巨頭企業衰落,以及蘋果、谷歌、臉譜等企業的快速崛起的比照中可見一斑。