為中印攜手開創未來注入活力

李五洲

2015年不僅是中印建交65周年,也恰好是宋慶齡訪問印度60周年。與會人士深切緬懷了作為中華人民共和國卓越領導人與和平外交先驅的宋慶齡,與印度人民結下的不解之緣,并圍繞中印友好交往、文明互鑒展開了熱烈而坦誠的討論。

2015年11月26日,由中國宋慶齡基金會與印度世界事務委員會聯合主辦的“中印友好與文明互鑒圓桌會議”在北京宋慶齡故居舉行,來自中印兩國的著名專家學者圍繞“宋慶齡與中印友好”、“文明傳統與友好交往”、“文明互鑒與中印未來”、“貿易之路對中印文明交流的促進”、“媒體與旅游對中印交流的促進”、“文明互鑒與中印未來”六個主題展開了深入研討和文明對話。

與會者通過回顧中印友好的悠久歷史,分析政治經貿人文交往現狀,為中印關系未來的健康發展建言獻策,不僅加深了中印雙方的了解、增進了相互的感情,更為推進中印兩大文明攜手開創未來注入了活力和動力。

宋慶齡和中印友好

2015年不僅是中印建交65周年,也恰好是宋慶齡訪問印度60周年。與會人士深切緬懷了作為中華人民共和國卓越領導人與和平外交先驅的宋慶齡,與印度人民結下的不解之緣。

中國宋慶齡基金會常務副主席齊鳴秋說,宋慶齡是“中印友誼的使者和金橋”,之所以在這樣一個特殊的時刻、在宋慶齡故居這樣一個特殊的地點舉辦 “中印友好與文明互鑒圓桌會議”,就是要傳承宋慶齡所珍視的中印友誼,共同挖掘中印友好的寶貴歷史資源,促進中印民間交流和文明對話,探索構建非官方人文交流合作機制,加強中印文明交流互鑒、良性互動,以此夯實中印關系深度發展的民間基礎,推動中印關系不斷深入發展。

宋慶齡故居管理中心、宋慶齡基金會研究中心主任艾多介紹說,宋慶齡的一生都對中印友好情有獨鐘,1927年宋慶齡出訪蘇聯期間與尼赫魯相識,此次見面奠定了兩人一生的友誼。日本發動全面侵華戰爭后,尼赫魯發表聲明支持中國,籌設款項支援中國的抗戰,宋慶齡特地向尼赫魯表示感謝。抗戰時期的印度援華醫療隊、尤其是著名的柯棣華醫生在中國可謂家喻戶曉,正是宋慶齡和尼赫魯的友誼促進了印度派遣醫療隊支持中國的抗日戰爭。1947年印度獨立和1949年新中國成立后,宋慶齡更加關注和推進中印友好事業。19 54年10月,尼赫魯訪華,宋慶齡陪同出席了近10場活動。1955年宋慶齡到印度訪問期間,在不同場合表達了中印友好以及對尼赫魯本人的美好祝愿。為紀念這次訪問,宋慶齡專門創作了英文詩—《一萬萬雙手》,并稱“印度與中國是兄弟”。

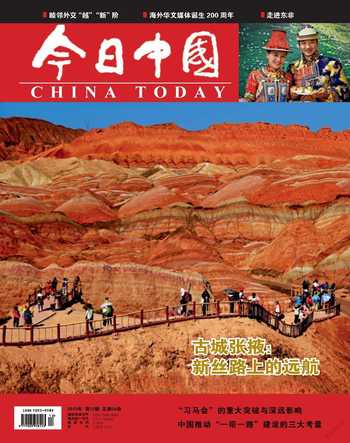

《今日中國》是宋慶齡一手創辦的新中國對外傳播雜志,今日中國雜志社呼寶民社長介紹了宋慶齡的國際友好交往,以及她親自為對外傳播定下的宗旨“用事實說話”,并表示今天雜志仍然秉承這個宗旨,把對外友好交往延續下去,同時也希望將來與更多的印度媒體合作與交流。

印度世界事務委員會主席納林·蘇里寧先生在發言中表示,宋慶齡的名字為印度人民所熟悉,稱贊她是中印友誼的使者。并表達了印度世界事務委員會希望與中國宋慶齡基金會加強合作、推動雙方人文交流的愿望。

歷史上文明互鑒的典范

世界上有四大文明古國,中印合起來占了其中一半;人類共創造了四大文化體系,而中印各居其一。中印兩大文化體系各自形成自己的文化圈,之間又相互學習和影響,促進了彼此文化的發展。著名學者季羨林先生認為,“在全世界歷史上要舉一個文化交流使雙方獲利的例子,非中印文化交流莫屬”;而印度詩人泰戈爾更是把中國和印度稱作是“極老而又極親愛的兄弟”。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院王樹英研究員介紹說,中印兩國之間的交流,既有精神文化交流又有物質文化交流,中國古人從印度學到了印度的哲學、文學、藝術等,豐富了中國的文化內容,促進了中國文化的發展。與此同時,商貿也豐富了兩國的物質文化,從中國傳入印度的除了絲織品以外,還有鋼、茶、糖、花生、瓷器、桃、梨、石榴等等,從印度傳入中國的則有珠寶、菩提樹、胡椒、茉莉花、沉香、犀角等。

中國社會科學院世界宗教研究所黃夏年研究員提出,古代中國是通過看印度了解外面的世界的,印度始終是中國看世界的對象和國家。他認為佛教是中印之間最大的交流項目,佛教是對中國影響最大的一個宗教,中國古代最大規模的留學運動就是學習并傳入佛教,佛教一直影響著中國人的生活。

印度那爛陀大學校長拉文達·潘特也認為,在漢朝和唐朝時,兩國的學者從交流中互相學習了對方的文化,除佛教之外,還有藝術、教育、音樂、繪畫、戲劇、詩歌等。他特別指出,玄奘把佛經帶回了中國,不僅保存了最原汁原味的經文,同時促進了佛教在東亞的傳播,是對印度和世界的一個貢獻。

和合學的創始人、中國人民大學孔子研究院院長張立文教授認為,印度和中國文化的交流是滲透到各個層面的。印度的佛教傳到中國以后,同中國的主流文化相結合發生中國化,并成為民間的一個很重要的信仰。同時他指出,印度的語言也成為中國文化中不可缺少的因素,比如說世界、覺悟、政治、彼岸、解脫等;同時一些印度語言也成為中國很重要的成語,如五體投地、三生有限、傷風敗俗、在劫難逃等等。

中國人民大學哲學院院長姚新中教授認為,中國從印度學到了佛教的信仰、禮儀和哲理,包括因果、眾生平等、救贖觀、邏輯推理、萬物一體的宇宙觀,佛教的這些教義和儒家的倫理結合在一起,促成了佛教的中國化。

中國人民大學哲學院教授、孔子研究院秘書長羅安憲則重點介紹了六祖惠能對佛教中國化的貢獻,惠能由來世解脫提出今生今世就可以解脫,由出家修行而提出出家可以修行、在家也可以修行,由原來的漸求累積提出也可以頓悟成佛,實現了佛教傳入中國后三大思想的演變。

中印之間的文化交流,不僅是印度佛教在中國的傳播,也有中國思想對印度的影響。中國人民大學哲學院、孔子研究院副院長彭永捷教授指出,隨著印中兩國佛教僧人的傳教活動,印度對中國文化、特別是儒學也有了解,中國僧人把自己受到的儒學影響帶到了印度。印度的儒學研究是印度的中國學研究的一個重要組成部分,并在20世紀成為有組織、有系統的工作。

中印關系的新進展

與會人員普遍認為,中印友好不僅源遠流長,到了20世紀之后更加密切。泰戈爾對中國20世紀初的新文學運動以及中國的思想啟蒙運動起了重要作用,印度人民對中國的抗日戰爭給予了大力支持。19 50年4月,印度與中國互派大使,印度成為第一個與新中國建交的非社會主義國家。中國與印度共同倡導的和平共處五項原則成為規范國際關系的重要準則。中國和印度雖然選擇了不同的經濟發展模式,但都取得了令人矚目的成就。中國在改革開放以來的四分之一個世紀里經濟持續高速增長,印度21世紀初以來經濟快速增長,吸引了世界各國的廣泛關注。

齊鳴秋表示,2014年9月和2015年5月,中國國家主席習近平與印度總理莫迪實現了互訪,為中印關系發展開啟了新局面,雙邊關系正沿著正確的軌道發展。中印兩國同為人口大國、發展中大國和新興市場國家,同為世界多極化進程中的重要力量,同為拉動亞洲乃至世界經濟增長的有生力量,中印關系已經遠遠超出雙邊范疇,具有戰略意義和全球影響。

中共中央對外聯絡部副部長、中國當代世界研究中心理事會主席郭業洲則認為,目前中印都處在發展的關鍵節點上,中國進入經濟發展的新常態,創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展將全面展開;而印度的經濟發展也進入了新的快車道,擴大開發開放、建設開發區和經濟特區也成為國家政策實施的重點,印度制造、數字印度、智慧城市等已成為印度重要的發展方向,兩國發展階段相似,所以說兩國深化務實合作在當下面臨著前所未有的機遇。

中國社會科學研究院世界政治與經濟研究所所長張宇燕研究員指出,進入新世紀以來中印經貿關系快速發展,2014年貿易額超過了700億美元,也簽署了很多的協議。他認為這主要得益于兩國政府、兩國企業界之間有非常強烈的意愿去推動經貿發展,特別是政治關系的不斷改善,為兩國經貿關系發展奠定了很好的基礎,以及兩國經濟的快速增長、兩國巨大的市場潛力、兩國的產業結構具有比較優勢。張宇燕建議,中印兩國應發揮新興經濟體主要國家的作用,改變當今全球治理中的非中性的規則,以更多地體現發展中國家的利益;他同時建議中印之間開啟戰略對話,至少可以先從經濟戰略對話開始。

印度尼赫魯大學國際關系學院教授、亞洲學者聯合會主席斯瓦蘭·辛格認為,無論是中國的GDP增速還是印度的GDP增長都很快,這表明兩國增長潛力巨大;同時他認為兩國政治交往勢頭也非常強勁,兩國領導人都非常有決斷力、都希望把中印兩國之間打造成兄弟關系。這反映在中印兩國的經濟關系已經超過了雙邊的范疇,雙方有意愿在區域、次區域層面、地區層面開展合作,在全球層面開展合作。

北京大學東方學研究院院長王邦維教授在發言中直言不諱地指出,盡管兩國政府在政治上有發展關系的意愿,而且比較強烈,但是目前相互仍然缺乏足夠的了解、甚至缺乏足夠的信任。這一觀點得到與會眾多專家學者的認同。

中國國際問題研究院副研究員藍建學建議,面對當今的中印關系需要把視角做一個超越,即從傳統的地緣政治視角轉到文明文化的視角,摒棄一山難容二虎、龜兔賽跑一贏一輸的觀點。中印兩國是可以攜手合作,共同把東方文明智慧發揚光大,“喜馬拉雅山脈夠高夠大,容得下中印這兩只老虎”。

中國現代國際關系研究院東南亞及大洋洲研究所副所長李莉副研究員在發言中表示,中印關系1988年之所以取得突破,是雙方在處理邊界和其他領域的合作上面達成了一種共識,邊界問題要通過談判的方式來解決,不影響其他領域的發展,把兩個問題剝離。談到邊界問題,她認為最近雙方還是有一些實質性的進展,特別是雙方的軍事交流與合作有很多進展,這些都在一定程度上增強了互信。

北京大學國際關系學院韓華教授談到中印關系與中國海上絲綢之路的話題時表示,印度在安全方面對海上絲綢之路還有一些疑慮,她認為解決疑慮需要進行更多的溝通對話。中國和印度兩個國家本身雙邊貿易都依賴印度洋,所以雙重的重要性使得中國非常重視印度在海上絲綢之路的位置。她建議,將海上絲綢之路與印度的季風計劃之類的規劃對接,找出共同利益。

德里大學東亞研究系馬杜·巴拉教授則認為,文明是建立在對話的基礎上,我們要有可持續性的相互交流,不僅僅是官方的、非官方的,也不僅僅是在地區之間的。她特別強調一定要是對于我們的核心價值進行嚴肅認真的對話,同時要本著一個開放的態度,只有這樣的話才能夠減少我們之間的猜忌。

加強人文交流促進互信

但是與會學者更加強調人文交流的重要性。蘇里寧認為,應該擴展而且加強兩國的關系,比如基于年輕人的合作項目、旅游、文化,還有宗教的一些聯系,還有更廣闊的教育聯系。他認為,印中是兩大文明古國,既然過去有這樣多的往來,現在就沒有理由不繼續下去。

張立文也認為,文化交流是促進兩國互信的一個非常重要方面,建議今后多召開一些會議,邀請中印兩國有關方面的專家、學者以及民間團體和企業負責人參加討論。他認為加強民間的交流非常重要,不僅能化解互相之間的誤解、加強友誼,更能促進和平。

中國人民大學哲學院副院長魏德東進一步補充說,文化交流不是空泛的,不僅包括理論的,也要包括具體的,從學術到藝術,從文化到文學,從官方到民間,從大眾的到民族的,從高雅到民俗的,應該全面開展起來。同時,他建議兩國學者的討論不要停留在輝煌的過去,而是更多地去了解、介紹對方今天的主流文化,以加深相互的了解。

為了讓兩國關系進一步發展,拉文達·潘特也認同需要進行的是人文對話、而且是各個層級的對話,但是他認為目前缺乏這樣的對話機制;彭永捷則指出,中國目前的文化研究過于重視西方,而對周邊的大國重視不夠。中印雙方都應該注意到這一傾向,進而在文化投入、資源配置、文化和教育體制方面采取措施。

拉文達·潘特還特別強調,兩國媒體也應該發揮積極的作用,多報道積極的新聞,多介紹兩國歷史上豐富的文化交流遺產以及各個重要領域的信息,促進兩國人民之間的理解。來自印度世界事務委員會的森吉·庫馬爾研究員和中國現代國際關系研究院研究員馬加力也都重點強調了媒體在印中關系中的重要角色。庫馬爾指出,印中兩國的人口加起來超過了20億,但是彼此在對方國家常駐的記者只有20多人,這顯然是不夠的,所以在未來一定要加強這方面的合作,“我們也不應該只依靠西方國家來接受獲得對彼此信息的了解”。

馬加力以旅游業情況為例指出,中印之間的友好往來和中印兩國經濟發展的速度、規模極不相稱。2014年印度到中國來的是81萬人次,中國到印度去的是18萬人次,而2014年中國出境旅游的人次是1.1億人次。他認為,兩國應該大力促進旅游,游客既可增強個人直觀的體驗、進行直接的文化交流,也可能軟化政治中一些“硬”的東西,加深改善中印關系的政治基礎。

中國社會科學院世界宗教研究所研究員、中國南亞學會理事會副會長邱永輝則從自己的觀察指出近年來中印文化交流漸入佳境:一是中方向印度香客開放朝拜神山圣湖的天路,受到印度各階層人士的歡迎和廣泛參與;二是印度瑜珈在中國作為一種生活方式正在興起,并與太極、中國音樂相結合,逐漸顯現中國特色。

蘇里寧也表示,他欣喜地看到兩國青年的交流已經定期,也有了省、邦之間的領導人論壇,高級別的媒體論壇也機制化了,2014年開啟了印度中國文化交流的百科全書,智囊論壇也即將開始。“這些都會減少我們之間的信息缺失,促進我們的信任。”