活用中考試題,優化課堂教學

陸春蓮

各地的中考試題往往是有經驗的教師結合課標、考試大綱、中學生的實際,經過不斷斟酌、反復推敲才最后形成的,在立意、選材、目標考查、解題技巧等方面堪稱經典,是日常教學中不可多得的教學資源。利用中考試題教學可以為日常課堂教學增添多樣色彩;可以減輕我們尋找教學資源、重新構建知識結構的負擔,提高教學水平;可以讓學生快速理解教材,理清教學的重點和難點,提高課堂教學效率,充分發揮學生的主體性,培養學生的多種能力,啟發心智,樹立學習自信心。課堂教學中經常運用中考試題對提高課堂教學的有效性、優化課堂有益。

一、試題激趣,強化學習動機

托爾斯泰說:“成功的教學所需要的不是強制,而是激發學生的興趣。”興趣是推動學習的一種內在動力,是開發智力的鑰匙。只有對學習產生濃厚興趣,才能主動追求知識,探索奧秘。中考試題類型多樣,材料豐富且生動形象,可以快速吸引眼球,產生心靈的震撼,強化學習動機。例如講《冷戰中的對峙》時,我引用了2013年福建南平的第29題導入此課題,欣賞下列反映第二次世界大戰歷史的漫畫,回答問題。

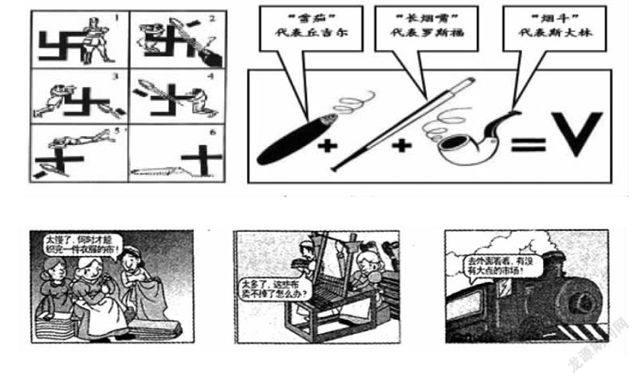

漫畫一《?搖 ?搖?搖?搖》 漫畫二《勝利》

(1)從漫畫一中獲取什么歷史信息?請為漫畫一命名。(2)“雪茄+長煙嘴+煙斗”與“V”的寓意各指什么?

漫畫被稱為“另味奶酪”,此題用夸張、幽默的表現手法,集顯性與隱性知識于一體,形象生動,使學生馬上眼睛發亮,迅速將分散的注意力集中,展開積極思考和熱烈討論,從觀察到的現象:法西斯的圖標、旁邊趾高氣揚的士兵,隨著子彈不斷飛過,士兵倒下入土,圖標演變成十字架,得出蘊含的“失敗”意思;運用煙斗、長煙嘴、雪茄形象代表當時三位偉人,得出代表三個國家,隱射出聯合、勝利。在積極的思考討論中,學生主動融入課堂的教學活動中,變“要我學”為“我要學”,變“苦學”為“樂學”,發展思維,使問題得以輕松解決,并在頭腦中留下深刻印象,達到事半功倍的效果。

二、突破化解重難點,把握最近發展區

教學重點是“在整個知識體系處于重要地位和突出作用的內容”,是一單元知識的核心或是之后學習的基石,一般由教材大綱決定;教學難點是指“學習過程中,學生接受、理解比較困難的知識點”,是從學生的實際認知結構出發,結合教材重點由教師確定的。

中考試題很多時候是要考查學生對教材重點難點的把握程度,教學中教師可以反其道而行之,利用中考的典型試題,從學生的認知出發,幫助學生掌握重點、突破難點。例如在講科舉制實質影響時引入2010年蘇州市中考第30題:

材料二:(唐太宗)嘗私幸端門,見新進士綴行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣。”

材料三:科舉弊政乎,科舉法之最善者也。古者世卿,《春秋》譏之。譏世卿,所以立科舉也。世卿之弊,世家之子,不必讀書,不必知學,雖呆愚淫佚,齊循例入政。則求讀書求學者必少,如是故上無才。齊民之裔,雖復讀書,雖復知學,而格于品第,未從得官,則求讀書求知學者亦少,如是故下無才。上下無才,國之大惠也。科舉立,斯二弊革矣。

問題:(2)材料二、三都涉及歷史上的什么選官制度?試依據這兩則材料并結合所學知識簡述其影響。(3)概括指出上述選官制度的實質是什么?并援引材料二中的某一句話加以印證。

因為學生對科舉制的實質難以理解,所以引導學生對援引的材料進行分析,明確科舉制的確立,改變世家貴族壟斷仕途的局面(呆愚淫佚,齊循例入政),完善用人制度,體現公平公正原則;改變“不必讀書不必知學”的現象,促進教育事業的發展,提高官員的素質;“天下英雄入吾彀中”,“英雄”突出人才,“入吾彀中”突出加強皇權,擴大統治基礎(從地方集中到中央),也即加強中央集權。這段材料相對于有古文基礎的初一學生來講,還是比較容易理解的,貼近學生的認知,在此基礎上,學生很容易得出這一制度的實質——維護封建統治秩序。

三、構建知識體系,活用書本知識

構建系統的歷史知識體系,是學生輕松學習歷史的有效途徑之一。但現實中一些學生只會把基本史實作為孤立、分散的知識點加以掌握,不會準確把握歷史發展的基本線索、階段特征,不能完整把握歷史知識之間的內在聯系,不能做到知識的融會貫通、縱橫古今,影響學生對歷史知識的遷移。中考試題考查的知識點不是一兩個,更多地考查對知識的整體把握。利用中考試題的這個特點,可以幫助學生構建知識體系。例如復習中國古代外交,我引用了2013年江蘇蘇州第30題和2013年江蘇常州第15題:

(蘇州)材料三:兩漢至唐代,中國的對外交通以陸上絲綢之路為主。入宋以后,特別是南宋,發生了劃時代的變化——以海上絲綢之路為主了。明初,海上絲綢之路得以空前繁榮,其中最為壯觀、影響最大的,要數15世紀初的鄭和下西洋。

問題:(3)根據材料三,指出中國的對外交通發生了什么變化?

(常州)材料二:外國商人入境中國受到嚴格限制。與中國的通商是季節性的,僅限于廣州一地,且管制甚嚴。他們不得進入中國內地,種種規章制度專為限制他們的活動范圍而定。問題:(2)材料二反映了清政府實行的什么政策?其主要表現是什么?

講解時考慮到試題的局限性,考查的知識點不可能面面俱到,我不是就題講題,而是引導學生,讓學生根據材料檢索出與教材相關的知識。這樣不僅可以回顧知識,培養學生舉一反三的能力,而且可以讓學生自主構建知識體系,發揮學習的主動性。在我的點撥、啟發下,學生構建出古代中國外交知識框架,并在此基礎上歸納整理出外交變化的特點。路線從陸上到海上;交往政策從對外開放到閉關鎖國;交往內容從經濟文化交往到經濟文化和政治交往;交往關系從友好交往到政治沖突。從交往變化影響中得出對外開放促進發展,閉關鎖國導致落伍。

只有構建知識結構,多角度多層次地全面系統地掌握主干知識,才能“任爾東西南北風”。

四、加強師生互動,突出學習主體

課堂教學活動是一種師生、生生之間的交往過程。這一過程中教師是知識的促進者、引導者,學習的合作者、組織者;學生是接收者、發現者、創造者。課堂中的師生互動不會自然產生,需要教師精心設計、有效引發誘導,只有教師導得好,學生才會有興趣,才會主動參與課堂,親身體驗和感悟,真正成為課堂的主人。

每年各地的中考試題中引用的材料相對來說新穎獨特,設問有創意。教學中引用這些試題,引導學生閱讀,可以幫助學生突破定勢、激活思維,自主探究,同時最大限度地開展師生、生生互動合作,深入理解學習內容。例如講工業革命時運用2014的湖北隨州第33題:

材料一:下列是關于工業革命的三幅圖片。

(1)仔細觀察上述圖片請回答:從圖片一看,工業革命爆發的直接原因是什么?

我變換問題引導學生分析,對比圖片二圖片一太慢了原因?(手工生產);圖片一的現象說明?(市場需求量大),進而得出直接原因(英國手工工場的生產供不應求,不能滿足市場需要);這時有學生提出英國為什么會有這么大的市場?(質疑討論,激活思維);分析討論的最終結果發現資產階級革命確立資本主義制度促進資本主義發展這個根本點,我隨即指出工業革命的政治前提;在兩幅圖片的對比中學生找出最大的區別:手工生產到機器大生產。不用教師講解學生自己發掘,得出最顯著特征——機器大生產。在我的引導、鼓勵下,學生積極思考,彼此間展開討論,多種感官通過互動交流得到調動,使不同層次的學生都提高學習興趣,對學習充滿自信,積極主動地全方位地參與學習,生成新知。

四、提高解題能力,規范答題

教學中教師總結學生考試差的原因是沒有從教師自身找,忽略的一點是“方法遠比知識重要”,“授人之魚”不如“授人之漁”,“授人之漁”受用一生。

新課程改革下,中考更多考查學生運用所學知識綜合分析和解決問題的思維能力,而能力是練出來的,不是說出來的。加強訓練是知識轉化為能力的契機,是提高學生運用知識解決實際問題、規范學生答題的途徑和手段。任何知識的理解、深化,問題的暴露、解決,解題方法的掌握,都離不開嚴格的訓練。例如2013的江蘇揚州第28題最后一問:(4)上述國家經濟發展模式對我國經濟建設有怎樣的啟示。在導學案的批閱中,發現只有幾位學生答對,絕大多數是離題千里,關鍵是審題錯誤。類似這題指導學生第一步先讀設問,核心是“啟示”,明確答題的內容,中心詞“經濟建設”,明確方向、縮小范圍;關鍵詞“經濟發展模式”,答題的切入點。第二步粗讀細讀材料,明確材料的立意,找出與教材有關的內容,材料一突出列寧的新經濟政策,材料二突出斯大林模式,材料三突出羅斯福新政,第三步帶著問題重點閱讀,找出有助于解題的信息和設問的相關點,經濟發展模式上一是發展商品經濟,發揮市場調節功能,二是國家指令性計劃,突出國家調控,三是加強國家對經濟的干預和指導,即在市場調節下加入國家政府調控。第四步結合問題和對材料理解思考怎么回答,怎么組織答案。第五步下筆答題,提醒學生答題要簡潔、條理、嚴謹,要用歷史語言、書面語言。類似這一問回答將市場調節和國家宏觀調控有機結合就可。課堂上的強化訓練既保證學生對知識的整體把握,又能更多地訓練能力。

五、強化易錯易混知識,增強記憶力

教學中常常會聽到學生說:我聽見了,不久就忘了,我看見了,暫時領會了,我做過了我就理解了、記牢了。理解記憶是保存長久記憶的最有效方法。歷史知識內容豐富,從古貫今、縱橫中外,涉及各個領域。但歷史教學中易錯易混知識點比較多,很多時候教師三令五申地強調,學生還是出錯。教學中我常利用中考試題讓學生區辯、領悟。例如:辛亥革命推翻了兩千多年的封建帝制,新中國成立推翻了兩千多年的封建制度。我引用了2013年湖南湘潭第7題:有人認為,從洋務運動到戊戌變法是中國近代化道路上的“量變”,辛亥革命則是一次“飛躍”。這里的“飛躍”是指辛亥革命:A.推翻了封建制度;B.推翻了帝國主義在中國的統治;C.結束了兩千多年的封建帝制;D.完成了反帝反封建的革命任務。初選時學生選A的比較多,讓學生通過出錯、糾正、反思、理解強化記憶,最終理解封建制度和封建帝制的不同點,從而明確辛亥革命最大成功之處就在于推翻兩千多年的封建帝制。

利用中考試題教學還可以使學生學會應試,培養分分必得的意識;可以反思教學,彌補教學的不足;不斷激勵自己,提高教學質量等。教學中精選有針對性的、啟發性的、多樣性的中考試題,讓中考試題在教學中煥發新的生命力,最終實現三維目標。