言為心聲 文如其人

田聰明

平生只親耳聆聽過陳云四次講話,卻留下了深刻的感悟和不盡的回味。

其實,像我這樣的經歷,對陳云有所了解和認識一般比較晚。周惠(時任中共內蒙古自治區黨委第一書記)在1980年6月曾對我說到,陳云非常務實、正直,堅持講實話,從不講假話、空話。而新中國成立后毛主席對他是“幾重用”“幾靠邊”,靠邊為多等。當講到陳云在十一屆三中全會后可以充分發揮作用了,但身體不行了時,周惠竟泣不成聲,我也被深深感動了。

至于我直接的感覺是從親耳聆聽了陳云的講話開始。兩年內四次講話,都很短,但在腦海里卻留下了深深的印象。

第一次是在1980年2月中共十一屆五中全會上,我作為工作人員在京西賓館三層第一會議室,頭一回親眼看到陳云坐在主席臺上,并聽了他在一次全體會上的發言。陳云發言的內容一個是關于決定成立中央書記處,并擬選胡耀邦任總書記;另一個是審議汪東興、紀登奎、吳德、陳錫聯四位同志辭職。會上對這兩個議題討論很熱烈,我在華北組搞簡報,各種意見都知道,自然也就十分關注中央領導對這些意見的說法。

陳云發言的第一句話說:“我現在要講兩個問題。”我馬上就感到這和各級許多領導講話的“開頭語”不一樣。

接著,陳云對主要意見的闡述總是“一語道明”。如首先說成立書記處是黨的一項重要措施,非常緊迫,非常必要;關于“書記處工作范圍應擴大”的意見,說有道理,可以考慮下次全會討論;關于“書記處人數可以擴大一點”的意見,說增加一點可以,不增加也好;關于“書記處書記應更年輕些”的意見,說在現在情況下平均65歲是比較合適的,要求更年輕一些,我看現在辦不到;關于“書記處的工作方法”講得比較多些。他強調應該采取“辦公會議的方式”,集體辦公,要辦的事開會決定,立即辦,不要拖延。像現在這樣畫圈的辦法要誤事,誤“四化”的大事。特別強調要實行集體領導,民主集中制,允許有不同意見的爭論,這樣可以少犯錯誤。一個人講了算,“一言堂”“一邊倒”不好。但又必須要有集中,少數服從多數,全黨服從中央,否則什么事情也做不成,一事無成。

陳云又說,再提一條意見,“開會不要開死人”。上午、下午、晚上都辦事,必要的事情、必要的時候,要這樣做,但三班都排得滿滿的,總不是個辦法。胡耀邦當組織部長的時候,我給他講過幾次,中央派你當組織部長,不是派你到“八寶山”。

關于汪東興等四位同志辭職一事,陳云講,我同意他們提出辭職。他們檢討的內容表示對自己所犯錯誤現在的認識程度。不滿意可以批評,被批評的同志也應該聽,但我不贊成對犯錯誤的同志扭住不放,沒完沒了地批評和檢討。這不是黨的好作風。就犯錯誤的同志來說,不要覺得自己委屈了。你們應想想這樣一個問題:我是否可以不犯這樣的錯誤?

第二次、第四次講話都是研究經濟建設調整和工作的會。前者是1980年12月召開的中央工作會,后者是1981年12月召開的省(區市)委第一書記座談會。那時地方來參會的領導和工作人員吃住都在中南海,開會都是先印發材料,開場白后就分組或大會討論,最后中央領導講結論性的意見,而且允許來自臺上臺下的插話。所以,會議很活躍,我作為工作人員,除了看簡報、聽大小會討論發言和領導講話,對有些議論也能聽到,都感到很新鮮。陳云兩次講話歸納起來有這樣幾點給我留下的印象很深:

一說“資金不夠可以借外債”。打破閉關自守的政策是正確的,愿意借外債給我們的國家紛紛到來。但外國資本家也是資本家,他們做買賣所得的利潤,絕不會低于國際市場的平均利潤率。

我之所以要提出這樣的問題,絲毫沒有不利用外資的意思,只是敲敲警鐘,提醒那些不很清醒的干部。

二說新中國成立以來經濟建設方面的主要錯誤是“左”的錯誤。1957年前比較好,1958年后就嚴重了。

三說現在按經濟規律辦事是一種好現象。但對許多方面,在一定時期內,國家干預是必要的。如國家補貼,如不補貼,大漲價、大加工資,經濟會亂套。這些辦法小的方面不合理,但大的方面還是按經濟規律辦事的。

四說今后若干年,中央和地方財政支出都要大大緊縮。我們要改革,但步子要穩。因問題復雜,不能過急。要從試點著手,“摸著石頭過河”,開始步子要小,緩緩

而行。

五說我們是十億人口、八億農民的國家。我們是在這樣一個國家進行經濟建設。香港、新加坡、韓國等沒有八億農民這個大問題,歐美日本各國也沒有這個大問題。我們必須認識這一點,但現在真正清醒認識到這一點的人還不很多。

六說農業經濟是國民經濟重要的一部分,也必須是計劃經濟為主,市場調節為輔。農村人民生活改善了,市場搞活了,這是20多年來少有的好現象。總之,市場調節目前只能在這個范圍內靈活靈活。這樣也有利于農民的長遠利益。

七說調整意味著某些方面的后退,而且要退夠。不要怕有人議論這會耽誤幾年。調整不是耽誤,不調整才會造成大的耽誤。

八是強調要節省外匯。現在出國考察團太多,不少是游山玩水團,必須少而精。

九是針對改善生活和經濟建設的關系說,我們經濟工作的一個大方針是,一要使十億人民有飯吃;二要進行社會主義建設。必須保證有飯吃后,國家還有余力進行建設。所以,飯不能吃得太差,也不能太好。吃得太好就沒有力量進行建設了。“好事要做,又要量力而行”。經濟建設、國防建設的最終目的都是為了改善和保障人民生活。同時,建設進度也必須有先有后,有輕有重。

十是講到引進建設項目時,強調都必須有專家參加,必須是領導干部和專家共同商量,必須做出幾個比較方案,擇優選用。任何一個項目在定案時寧慢勿急,必須集體商量,不能一個人說了算。這必須是一項規定,從公社起直到中央常委,一律照此辦理。

十一是確定經濟增長的指標關鍵要看是否積極?什么叫積極?就像摘桃子,要跳一跳、能摘到。如果跳了以后還摘不到,或不用跳就摘到了,都不是積極的,都有些脫離實際。

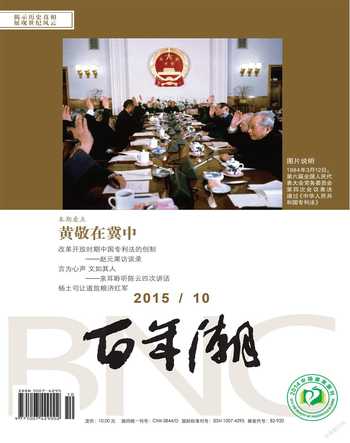

第三次聽陳云講話,是在1981年6月底十一屆六中全會結束后,中央將各省(區市)委第一書記留下來召開的座談會上。會議主要討論陳云關于提拔培養中青年干部和老干部離退休兩條建議。那是7月2日上午中南海懷仁堂禮堂,主席臺上就三人。陳云先講,鄧小平后講,胡耀邦主持。

六中全會上印發了陳云5月8日《提拔培養中青年干部是當務之急》的文章,會上雖沒有安排討論,但人們議論不少。座談會上又印發了陳云此前主持座談會,并起草的《關于老干部離休、退休問題座談會紀要》。陳云的講話主要針對與會人員對提拔中青年干部的思想認識問題。一共只講了十六七分鐘,但一句接一句,句句很實、擲地有聲:

干部青黃不接的狀況是客觀存在,老干部帶病工作的,或者病倒、病死的,一天一天增加……

現在老干部對提拔中青年干部還不是很清醒,不是感到很緊迫……

提拔中青年干部的問題,為什么說了那么久提不上來?總是有原因嘛!

我看提拔50歲左右的人,現在爭論可能少一些。我只說“可能爭論少一些”,并不是說沒有爭論……

提40歲左右的人,爭論、懷疑會很多,說“太嫩”了。所謂“太嫩”就是資格不老……

要提40歲以下的人,那懷疑、爭論會更多。為什么文件里頭特別寫了提40歲以下的人這么一句?因為他們年富力強。五中全會產生書記處,美國的一個新聞記者叫羅德里克的說,這個領導班子力強年不富……

臺階論是對的,要一級一級上來。這是必要的,我寫的那些辦法也是按級提拔,但也可以越級提拔。越級提拔的只能是少數,我看按臺階的辦法上臺的人,他的基礎鞏固扎實,本領全面……

必須成千上萬地提拔中青年干部。要成千上萬,幾千、一萬、兩萬。二十幾個省區市,加上中央部委,提一兩百個人夠用嗎?不夠用。所以這是工作的需要……

針對人們顧慮再上來像“文革”中上來那樣的人,陳云特別強調:“‘文革’中鬧派性的骨干分子,打砸搶分子,一個也不能提到領導崗位上來。我說一個也不能。”他又進一步講:“現在這些人大概表現‘蠻好’,但到了適宜的時候,這些人就會變成能量很大的興風作浪分子……”

意味深長的是陳云專門講要培養執筆的、寫文章的中青年干部,選擇的時候要特別注意,要特別謹慎。強調一是必須培養能寫文章的人;二是必須培養既能寫、又有德,德才兼備的人……

在講話中,陳云離開講稿講到他在1980年中央工作會上“萬金油”干部的提法。那時中央已經不斷強調干部隊伍實現“革命化、年輕化、知識化、專業化”的要求,在不少干部特別是老干部中引起了不小的反響。所以,在1980年12月的中央工作會上,陳云講到四個現代化如何實現時說,有人說我們現在的干部大多是“萬金油”,我看搞“四化”建設沒有這些“萬金油”是不行的。不要小看了這些“萬金油”干部的作用。陳云重提時,坐在會場的楊易辰(時任黑龍江省委第一書記)大聲說,還要多講啊!陳云笑著說不能再講了。會上一陣笑聲。

鄧小平接著講話,首先是支持陳云的建議和講話,說“雙手贊成”。又進一步說,我和陳云同志交過心,就我們自己說,現在退實在是心里非常愉快,但現在還不行。國家的政策、黨的方針還要過問一下,最大的事情是選拔中青年干部。我們兩人的主要任務是這個問題。

兩年中親耳聆聽了陳云的四次講話。30多年來,感悟、回味、再感悟,從未間斷,不斷深化理解陳云的講話。留下的深刻印象是陳云講話字字句句“石(實)打石(實)”,可謂言之“鑿鑿”。

其文風更是令人耳目一新。講話(文章)短、自然段短、語句短。特別在關鍵問題上,闡述是那樣“完整”,幾乎連一個詞都很難加上或去掉;所指含義是那樣“明確”,幾乎用不著再問一句。

至于我當時對陳云講話中沒有完全懂、完全理解或認同的,都是講經濟問題的,原因是自己缺乏經濟知識,特別是當時對全國經濟發展實踐了解甚少所致。如,在農村家庭聯產承包生產責任制落實中,仍具體規定一些作物的種植面積,以及沒有明確講“包產到戶”等有些想不通。實踐證明,陳云所講問題,都是針對全黨工作著重點轉移到經濟建設后,在經濟調整和改革開放,特別是農村生產責任制逐步落實中所反映出來的思想認識和工作中的客觀存在;所講政策原則和具體意見,都是當時中央依據客觀實際確定的。所以,陳云當時那樣講,同樣體現了他的“唯實”精神。

感覺到了的東西不會立刻理解它,只有理解了的東西才能更深刻地感覺它。1991年元旦過后,《人民日報》刊登了浙江省委書記李澤民的長篇文章,講述陳云給省委題寫“不唯上、不唯書、只唯實”“交換、比較、反復”的條幅,及陳云當時就此與省委同志的談話內容。我反復看了,覺得太精辟了,再聯想到陳云的四次講話,不正體現了這15個字嗎?即堅持唯物辯證法,堅持從實際出發,實事求是地研究解決問題。

周惠曾對我說過,剛解放時,面對國民黨政府留下的經濟爛攤子,毛主席指定陳云主持治理。陳云通過深入調研,制定切實的政策措施,使全國經濟很快得到了穩定、恢復和發展。可是,1957年陳云批評了經濟工作中“冒進”問題后就“靠邊”了;三年困難時期,毛主席又請出陳云來治理,全國經濟狀況得到了“調整、鞏固、充實、提高”。但沒過幾年,又認為陳云“右傾”而“靠邊”了。陳云總是平和面對這一切。正確的認識他決不改變,讓干就盡力干,“沒事干了就研究評彈”。陳云的這種境界不僅表明了對黨和人民的忠誠,而且本身就是“唯實”:堅信自己堅持的認識和做法是正確的。“唯實”才有底氣、有智慧、有力量,就能度過各種艱難曲折。我從陳云身上具體地理解了中國共產黨的宗旨,也進一步理解了一個真正的中國共產黨黨員的品格。

后來在一些資料中看到,陳云在延安任中組部部長時就曾多次講過那“15個字”,可謂幾十年來一以貫之,真是“言為心聲,文如其人”啊!(編輯 王世英)

(作者是新華社原社長)