中國空投核試驗中唯一的一次帶核彈著陸事故

宋炳寰

1967年,二機部第九研究設計院(今為中國工程物理研究院)開始進行體積與重量都較小、比威力(即威力與重量的比值)較大的核武器探索研究,是為研制核潛艇用的潛地導彈的氫彈頭而開展的預先研究。1970年,二機部第九研究設計院(以下簡稱九院)提出了較小型的氫彈引爆彈(即“扳機”,原子彈)的理論設計方案。為了檢驗設計的正確性,探索較小型的引爆彈的特點,經中央專委批準,國防科委和空軍研究安排用國產的強-5甲型強擊機上仰甩投核炸彈的方式,進行一次較小型的氫彈引爆彈原理性試驗(氫彈里都裝有一個專門設計的起引爆作用的引爆彈——原子彈。所以,這次較小型氫彈引爆彈原理性試驗,實際上是一次原子彈試驗。但是,網絡中有不少的文章把這次核試驗說成是“一次氫彈試驗”,甚至說成是“第一顆實戰氫彈”試驗,這些文字表述,都是錯誤的——筆者注)。

1970年12月14日,周恩來總理主持召開中央專委會議,時任國防科委副主任的朱光亞等匯報了這次核試驗的準備工作情況。周總理聽匯報時,仔細地詢問了可能影響成敗的各個關鍵環節:引爆彈已掛上飛機后,氣象起了變化怎么辦?萬一彈投不下來怎么辦?飛機帶彈著陸試驗過嗎?飛機帶彈返回機場時,彈會不會意外地脫鉤?在這種情況下又應采取什么可靠的保險措施?等等。周總理要國防科委認真研究這些問題,他再次重申他以前提出的“嚴肅認真、周到細致、穩妥可靠、萬無一失”16字方針,并語重心長地告誡大家:“核試驗關系重大,絕不能有一絲一毫馬虎。我們國家窮,做什么事,都要考慮周到。略有失誤,都會加重人民的負擔。”

會后,朱光亞同九院、空軍、核試驗基地的領導研究了落實周總理上述指示的措施。但是,就在這時,九院在青海二二一廠進行的與這次核試驗有關的三次爆轟出中子試驗,都沒有測到中子。這一結果就迫使國防科委向周總理并中央專委寫出報告,提出推遲進行這次核試驗。

12月23日,周總理在推遲核試驗的報告上批示,必須進行好爆轟出中子試驗和飛機帶彈著陸試驗。12月26日,國防科委黨委常委辦公會認真討論了周總理的上述批示,要求九院從多方面查找并認真分析爆轟試驗沒有測到中子的原因;立即組織人員研究強-5甲飛機帶彈著陸安全性試驗方案,并做出帶彈著陸的試驗

安排。

之后,九院多次召開學術討論會,分析爆轟試驗沒有測到中子的原因,尋找可能還沒有被認識到的某些科學技術因素,提出了進一步改進設計的途徑。經過幾個月的努力和10余次爆轟出中子試驗的不斷改進,才找到了解決辦法。接著,九院修改了理論設計方案;工程設計按照理論設計提供了試驗用的核裝置。另外,按照朱光亞的要求,九院對飛機帶彈著陸安全性試驗也進行了充分論證,同空軍一起制定了試驗方案,并通過多次飛機帶彈(裝有真實雷管的模擬試驗件)著陸試驗得到安全可靠的檢驗結果。

周總理再次指示“什么事情都要考慮‘萬一’”

1971年9月8日下午及晚上,周總理在人民大會堂新疆廳召開中央專委會議,議題之一是審查強-5甲型強擊機執行甩投較小型氫彈引爆彈原理性試驗的準備工作,主要是審查核炸彈和飛機的準備情況。時任九院理論設計研究所副所長的周光召,向周總理等與會領導匯報了引爆彈等的研制情況。時任空軍工程部外場部部長的張開帙,結合帶到會場的強-5甲型飛機上的炸彈架實物,向周總理等匯報了這次核試驗強-5甲型飛機的準備情況。當張開帙匯報到投彈線路,講到怕核炸彈脫鉤后可能由于氣流影響,核炸彈不能及時脫離飛機,所以要采用推脫裝置時,周總理再次提出彈投不掉怎么辦?張開帙回答,沒有問題。并說:“我們為了能保險把核彈投下,鋪設了三條投彈線路,即正常投彈線路、應急投彈線路,還有超應急投彈線路,并且在推脫裝置上安裝了兩個燃爆管,因此,是可以保證把核彈投下去的。”周總理聽完張開帙的說明后,又問萬一投不掉怎么辦?張開帙回答:“解決辦法只有兩個:一是為了不帶彈著陸,飛行員在預定的安全投彈區跳傘,把飛機和核彈都摔在安全投彈區;另一個是突破禁律,帶彈著陸。”張開帙接著匯報說:“帶彈著陸要冒兩種危險:一是著陸時飛機在跑道上可能被摔,二是著陸時核彈可能掉在跑道上。解決這兩種危險的辦法:一是靠飛行員的沉著和技術,在跑道上不摔飛機;二是增加一個鎖死彈鉤的裝置,即鎖死裝置。當萬一在空中投不下核彈,就命令飛行員按一下按鈕,把彈鉤的開放機構鎖死,保證著陸時不會由于震動等原因自動掉彈。”聽了張開帙的匯報后,周總理滿意地笑著說:“張開帙同志,什么事情都要考慮‘萬一’的情況,只要我們準備了‘萬一’,就不會措手不及了。”

為了落實周總理的指示,空軍又認真檢查了各項準備工作,并經過進一步論證后,很快在載彈飛機上加裝了彈鉤鎖死裝置。

三次投彈,均未投下

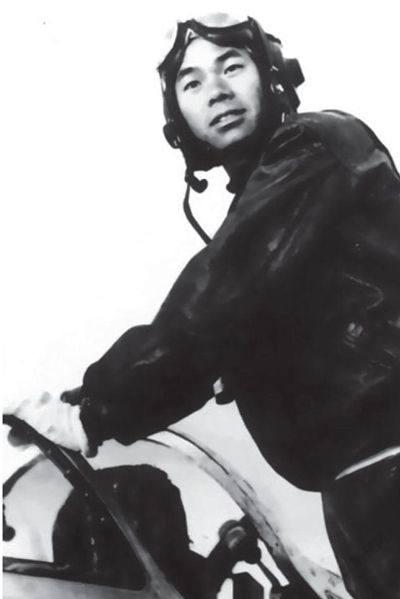

毛澤東主席批準12月30日13時為核試驗“零時”(核彈起爆的時間)。按照事先商定的分工,朱光亞同蘭州軍區空軍司令員楊煥民在馬蘭機場空軍指揮所掌握這次核試驗的全面工作;核試驗基地司令員白斌、政委廖鼎琳等在核試驗場區主持這次核試驗;濟南軍區空軍副司令員王定烈擔負馬蘭機場空軍指揮所的指揮;空×師師長宋占元擔任投彈飛機飛行的塔臺指揮員。駕駛強-5甲型載核炸彈執行投彈任務的是團長、彝族飛行員楊國祥。

12月30日上午,九院科研人員將正式試驗的核炸彈拉到臨時飛機機庫(乳白色的充氣橡皮保溫房),交給空軍軍械人員掛入強-5甲飛機彈艙。楊國祥對飛機和彈體的掛彈安裝進行了認真檢查。

起飛時間一到,宋占元根據指揮所命令,下達起飛命令。隨即,一顆綠色信號彈劃過長空。楊國祥一聽到起飛命令,即加大油門,把兩臺渦輪噴氣發動機加到最大功率,增速、拉起、爬高……

飛機爬到3000米高度時,塔臺指揮所呼叫:“2178,情況怎么樣?”

楊國祥回答:“一切正常。”通話完畢后,楊國祥駕機朝核試驗場區的方向飛去。

楊國祥的耳機里又一次響起塔臺指揮員的聲音:“2178,情況怎么樣?”“一切正常。”“好,按程序操作。”“明白。”

楊國祥向左壓坡度,高度下降到700米,500米,速度增大到900公里,飛機已飛臨靶標上空。楊國祥又打開了一個開關,解除了核炸彈的第四道保險。

飛機離靶標20公里時,楊國祥又校正了各種數據,打開了時統開關。這是一種高頻無線電發射裝置,起兩個作用:一是核試驗基地可根據時統裝置發出信號,計算零點起爆時間;二是告訴地面,飛行員已下決心,馬上要拉起投彈了。

飛到了距靶標9公里處(拉起點),楊國祥一拉駕駛桿,機頭仰起來,飛機向空中沖刺,仰角達到45°時,楊國祥用力按下了投彈按鈕,并迅速轉飛回來。但情況沒有按預先計劃的那樣把核炸彈投擲下去。這個意外讓楊國祥一愣:為什么沒有投下呢?他立即迅速檢查了所有電門開關,證明操作沒錯。楊國祥馬上向塔臺報告:“天山!天山!2178沒有投下,請求應急投!”“同意應投。”“明白。”

楊國祥又飛向核試驗場區,重新校正航線。距靶標9公里處,拉起飛機,按下應急開關,使用應急投彈系統。但核炸彈仍在彈艙里,又沒有甩投出去。

此時,周總理正在中南海等著這次核試驗的消息。當他得知核炸彈沒有投下來時,立即指示:“要沉著,再來一次!”

楊國祥駕機第三次進入,并使用超應急系統再次投彈,仍未成功。此時,強-5甲載彈飛機剩余油量已不允許第四次進入投彈了。

周總理指示“一定要保證飛機安全著陸”

國防科委再次用加密電話把情況向周總理做了匯報。總理聽后,用命令的口氣對他的秘書紀東說:“由現場指揮員臨機處置,怎么安全怎么辦!情況這樣緊急,不能由北京決定了。”

這次核試驗在現場的最高領導人朱光亞,面對如此緊急情況,他遵照周總理的上述指示,沉著鎮定,他憑著對核炸彈性能的了解和此前已做過的飛機帶彈(裝有真實雷管的模擬試驗件)著陸安全性試驗得到的檢驗結果,在與楊煥民商量后,他們共同做出飛機按原有的預定方案帶彈返航著陸的決定,部署馬蘭機場地面做好迎接飛機帶彈著陸的準備。于是,塔臺指揮員宋占元命令楊國祥使用鎖死裝置,把核炸彈牢牢鎖死在飛機彈艙,并命令他帶彈返航著陸(2011年1月2日22時10分,中央電視臺科教頻道科技人生的《功勛》欄目中播出了介紹朱光亞事跡的電視片。片中說,由朱光亞命令飛機帶彈著陸。這不符合當時的實際。實際情況是要按照空軍的指揮系統,是由宋占元命令飛機駕駛員楊國祥帶彈返航著陸的——筆

者注)。

當周總理得知投彈飛機正按預定方案帶彈返航時,他指示:要相信飛行員的處置能力,一定要保證飛機安全著陸。楊煥民用電話向塔臺指揮員傳達了周總理的這一指示。

隨后,楊煥民和朱光亞一起在機場的空軍指揮所掌握飛機返航著陸的情況。此時,核試驗基地指揮部命令機場和其周圍的人員都進入防空洞,并在機場拉響了警報器。當有人勸朱光亞進地下防空指揮中心時,他說:“用不著進防空洞,沒事的。”他還在考慮飛機帶彈著陸后,怎么把彈卸下來及如何檢查事故原因。直到在場的其他首長勸說是中央要求保證他的安全時,朱光亞才去地下指揮中心。

為了避免不必要的犧牲,楊煥民司令員決定,在機場跑道邊的塔臺指揮車上,只留下宋占元和唐志敏(空軍派駐馬蘭機場負責這次核試驗航空工程技術的轟炸機處處長)指揮飛機帶彈著陸。

化險為夷,飛行員駕駛載彈飛機安全著陸

宋占元擔任塔臺指揮員已有上千場次,處置特殊情況也有一二十次了。他根據返航飛行時間計算,確定飛機已接近有效聯絡距離后,拿著話筒向飛行員呼叫:“楊國祥,我是宋占元,我在塔臺上,機場天氣很好。你要沉著、冷靜,再檢查一下掛鉤是否確實鎖死,一定要保證一次落地成功。”揚聲器里立刻傳出楊國祥堅定、簡練的回答:“明白!”宋占元令楊國祥直接進入四轉彎著陸,并發出具體操作指令:“注意檢查襟翼、起落架!”“注意調整速度!”13時45分,楊國祥果敢、沉著,駕駛載核彈飛機平穩地落地后滑到機場邊遠地方停穩。此時,宋占元等人的心方如一塊石頭落了地。

朱光亞和楊煥民等在停機坪處歡迎楊國祥下飛機,表揚他的英勇行為,朱光亞指示秘書黃銘整理楊國祥的事跡,上報嘉獎。后經請示批準,核試驗黨委決定給楊國祥榮記一等功。

13時50分,在北京指揮室的國防科委副主任羅舜初接到朱光亞的加密電話報告后,非常激動,立即用保密電話以顫抖的聲音向周總理報告:“報告總理,載彈飛機已安全著陸,飛行員和彈體都安全。”周總理聽后,輕輕地吁了一口氣,深情地說:“處置得當,很好!感謝核試驗現場的同志們!”

這是中國空投核試驗中唯一的一次帶核彈著陸的事故,它既暴露了工作中的問題,也考驗了核航彈及飛機攜帶核彈飛行的安全可靠性。朱光亞在1997年1月31日接受中央文獻研究室、中央電視臺電視文獻紀錄片《周恩來》攝制組采訪時說:由于我們遵照周總理的指示預先認真地做了出現“萬一”的準備,“所以(那次帶彈返航著陸)是很平安無事的。所以,那次(得到了)一個副產品,就是我們也做了一次(真正的)帶彈著陸的試驗”。

在北京,空軍領導機關為了及時了解這次核試驗的進展情況,設立了指揮所。30日這一天,空軍指揮所與核試驗基地的通信聯絡都是暢通的。張開帙一直在空軍指揮所,有關飛行員三次進入和沒有投下核炸彈等情況,他都聽到了。飛機帶彈安全著陸后不久,朱光亞給在北京的張開帙打電話說:飛機安全著陸后,現已停在機場的邊遠地方。現在準備把彈從飛機上卸下來,轉入裝配廠房。考慮到飛機機身可能會有靜電,為了安全地卸下彈來,需要注意什么問題?張開帙回答說:“一、檢查機輪接地線接地沒有;二、用測試儀器檢查飛機是否帶電。”張開帙向朱光亞解釋說:“因為接地線接地了,飛機歸來如果帶電,著陸時就會被放光,即使因為飛機內部各種電路導通的搭鐵線接觸不好,有的部位尚存靜電,便可采用接地線放電。這些工作做完后,就可以放心卸彈。”

在與張開帙通過電話后,朱光亞同楊煥民組織九院和空軍的同志對飛機和彈的外殼進行了初步檢查,并要他們對機、彈都采取了安全措施。隨后,朱光亞主持會議,研究彈從飛機上卸下來的工作程序和必須進一步采取的安全防范措施,同時要求各方工作人員做好彈、機分離的準備,還要安排好工作人員的就餐。

核炸彈從飛機機艙安全地卸下后,運回九院在機場附近的裝配廠房。查找故障原因的工作也立即開展起來。工作人員進行模擬試驗,使故障現象多次重現,初步判定彈甩不出的問題在于燃爆管引線短路,致使燃爆管未能引爆,而引線是否短路,與燃爆管外的鋼套管密封螺栓松緊有關。

30日晚,朱光亞指示九院對從機艙卸下來的核炸彈進行檢查,同時召集有關單位的人員,以及空勤和地勤人員開會,對燃爆管作了專題討論研究。重點分析為什么正式試驗所用的兩個燃爆管上天前是好的,而上天后就出了問題?燃爆管引線短路是哪些因素引起的?這兩個問題,查找原因,制定相應的改進措施。根據過去的情況和這次故障現象,以及飛機飛行和地面與空中溫度差別的因素,會議討論決定在31日抓緊進行燃爆管加力和高低溫幾種狀態的試驗,同時組織專人研究燃爆管引線電路和燃爆管固定方法的可能改進方案。

31日,為了使國防科委和有關方面盡快了解事故查找的進展情況,朱光亞以這次核試驗領導小組的名義起草、簽發了關于這次核試驗發生彈甩不出去的事故情況報告。

原因竟是一個小螺絲釘多擰了一下

在北京,12月30日黃昏,國防科委副主任羅舜初請張開帙到國防科委,討論彈甩不出去的可能原因。張開帙說:從現象看,是投彈系統出了毛病,很可能毛病出在推脫裝置上,可能是軍械系統的問題,可能是線路上的問題,也可能是燃爆管的問題。至于為什么會出毛病,要到現場調查研究才能得出結論。張開帙建議,他可以同在西安地區的設計或加工彈架、推脫裝置、燃爆管的兩家工廠有關的工程師一起去現場研究解決問題。羅舜初同意張開帙的建議,并立即向周總理作了電話報告。周總理同意張開帙、國防科委和有關工廠的工程師去現場,并令空軍派一架大運輸機伊爾-18送張開帙等經西安去馬蘭。

張開帙、孫兆貴(國防科委二局參謀)和有關工廠的工程師等到達現場后,在朱光亞和核試驗領導小組的統一組織下,進一步對彈未甩投下去的原因進行了反復檢查和實驗,排除了設想到的多個疑問。最后在訪問實際參加工作的軍械人員時才發現了問題。原來,軍械主任出于好心,他認為正式帶核彈試驗,為了保險,把彈架上的一個關鍵性的小螺釘多擰了一下,他又忘記按規定擰完后要測量電阻值這一工序,于是釀成大事。這一情況了解后,按他的操作程序做試驗,炸彈架就是不開鉤。這才肯定了原因就是它。

原因找到后,朱光亞和核試驗領導小組組織研究了改進措施,進一步制定了預案,分析了重新進行這次核試驗的各項條件,安排了核試驗前的各項實施準備工作,提出了“零時”建議。

1972年1月3日至5日,朱光亞先后簽發了核試驗領導小組起草的關于三次甩彈未成功的原因和擬采取的改進措施、請示重新執行核試驗任務的時間、關于這次核試驗中投彈程序和特殊情況處置意見的報告等三份電報報國防科委。

為了確有把握,在重新正式試驗之前,核試驗領導小組安排楊國祥駕機進行了一次甩投訓練彈和一次甩投模擬彈的飛行訓練,兩次均成功。

針對年前出現的飛機甩彈故障,朱光亞組織有關人員研究和總結了燃爆管與推脫裝置質量問題的初步經驗,并委托空軍在現場的人員起草一份總結報告。

經周總理批準,1月7日14時,楊國祥再次駕機,順利地甩投下核炸彈,實現了核爆炸,試驗取得了圓滿成功。這次核試驗的成功,加深了對較小型的氫彈引爆彈特點的認識,為改進設計積累了實測數據。

1月9日,核試驗領導小組在核試驗場區召開擴大會議,對這次試驗任務進行了初步總結,部署了下一次核試驗任務的準備工作。

1月13日,朱光亞審閱了此前委托空軍在現場的人員起草好的《關于燃爆管與推脫裝置的初步經驗總結》。隨后,他以核試驗領導小組的名義起草了給國防科委并空軍的電報稿,轉報了這份初步經驗總結。(編輯 楊 琳)

(作者時任國防科委二局參謀,后任國防科工委科技部百科編審室副主任)