環節管理在控制新生兒外周靜脈輸液外滲的作用

黃朝梅,賈曉琴,邵巧儀

(廣東省佛山市婦幼保健院,佛山 528000)

新生兒由于其特殊的生理特性,輸液外滲發生率高達23% ~63%[1]。絕大部分的輸液外滲是暫時的,而且沒有明顯后遺癥,但一部分輸液外滲因為藥物因素、腫脹程度以及患者本身狀況,會發展成皮膚組織壞死,新生兒因其血管細小、脆弱,缺乏皮下脂肪的保護,皮膚敏感度低,對表皮痛感無明顯反應,如滲出未被及時發現或處理不當,可造成局部組織腫脹、壞死等嚴重后果[2]。因此,防止新生兒輸液外滲的發生及有效及時處理是衡量護理質量的主要指標。而護理質量產生于各環節的具體工作之中,屬于前饋控制的環節質量管理注重在醫療護理工作過程中實施控制,是保證護理質量的重要環節[3]。我科從2013年1月開始將環節質量管理的理念引入到新生兒輸液外滲的控制管理中,收到良好的效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 一般資料 選擇2013年1—12月在我院新生兒科進行外周靜脈輸液治療的足月新生兒1582例為觀察組,胎齡(38.3 ±4.2)周,出生體重(2.89 ±0.21)kg;男873例,女709例。將2012年1—12月收治的進行外周靜脈輸液治療的足月新生兒1398例為對照組,胎齡(38.3 ±4.5)周,出生體重(2.76 ±0.42)kg;男 721例,女677例。兩組新生兒在胎齡、性別、體重以及疾病嚴重程度、藥物使用時間和藥物性質方面比較差異無統計學意義具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 兩組新生兒外周靜脈輸液治療均采用BD公司生產的24G的直型靜脈留置針。對照組新生兒實施常規的輸液護理。觀察組新生兒在實施常規的輸液護理的基礎上,運用環節質量管理進行輸液過程的控制管理。

1.2.1 組建輸液安全護理專科小組 以環節質量管理為主體成立輸液安全護理專科小組,由護士長擔任組長,組員由護理組長及高級責任護士擔任,制訂了各層級護理人員在實施輸液過程中的管理職責以及工作職責,初級責任護士協助操作,高級責任護士操作執行,護理組長指導協助并負責重點患兒的操作,護士長督導跟進;同時將新生兒輸液外滲納入到新生兒科專科質量指標進行動態監控,責任護士負責上報資料的準確、護理組長負責數據收集,護士長定期組織安全輸液護理專科小組會議,分析總結存在問題,提出改進措施。

1.2.2 執行輸液安全告知 修訂輸液安全知情同意書,讓責任護士在告知家長輸液風險的同時,有預見的參與輸液安全管理;同時也讓家長在了解輸液風險的前提下,有目標的主動配合治療護理。

1.2.3 輸液前的環節評估 高級責任護士、護理組長分別對患兒輸液前進行評估,包括評估患兒的身體狀況、血管條件、使用藥物的性質等,根據不同情況選擇合理輸液部位及方式,并制訂輸液外滲的相應防范措施。

1.2.4 輸液過程的環節控制 責任護士進行輸液穿刺后,使用規范統一的留置針固定方法,透明敷料粘貼牢固,方便穿刺部位狀況的觀察,及早發現疼痛、外滲等并發癥發生;每小時定時巡視,特殊情況及時層級上報、及時處理。

1.2.5 完善新生兒輸液外滲上報處理流程 發生輸液外滲時責任護士、護理組長分別做好相應記錄并進行輸液外滲情況的具體交班,護士長對重點環節及重點人群進行質量控制;在迅速規范處理輸液外滲的同時,責任護士填寫輸液外滲事件上報表,逐層上報護理組長、管床醫生、護士長、科主任;作為非懲罰的負性事件對于主動上報的護理組長及責任護士進行績效考核加分,改變護理人員的上報意識,實現主動上報制度,使“新生兒輸液外滲事件上報表”中收集發生的因素更全面,分析改進措施更有效。

1.2.6 制定新生兒輸液安全培訓計劃 根據護士能力結構和崗位實際需要開展輸液安全的系列培訓。以美國靜脈輸液護理協會2006年版《輸液治療護理實踐指南標準》[4]及中華護理學會制定的《輸液治療護理實踐指南與實施細則》[5]為培訓課程依據,培訓課程包括藥物性質掌握、高危藥品識別、靜脈途徑選擇等;培訓護士掌握正確的靜脈穿刺技術以及管道固定方法;培訓護士掌握輸液外滲后有效的處理方法;同時針對不同層級的護理人員要求進行相對應的理論及操作學習考核。

1.3 觀察內容 ①比較兩組患兒輸液外滲的發生率。②比較兩組患兒發生輸液外滲的分級程度,根據INS的分級標準[5],將由輕癥1級至重癥4級的輸液外滲納入到評價標準。③比較兩組護士對新生兒輸液外滲的主動上報率,以“新生兒輸液外滲事件上報表”的例數為評價標準。

1.4 統計學方法 所有數據均經SPSS 19.0數據分析軟件處理。

2 結果

2.1 兩組患兒外周靜脈輸液外滲情況 見表1。

表1 兩組患兒外周靜脈輸液外滲發生情況

2.2 兩組患兒外滲程度比較 見表2。

表2 兩組患兒外滲程度比較

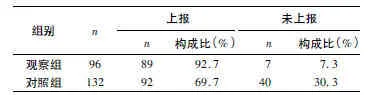

2.3 兩組外滲狀況護士主動上報情況 見表3。

表3 兩組外滲狀況護士主動上報情況

3 討論

3.1 環節管理輸液全過程可降低輸液外滲發生率傳統管理模式以終末管理為主,體現為功能制護理管理。相對而言,護士長的管理范圍過大,容易造成輸液護理過程中管理工作定位不清晰、職責不明確,存在較多薄弱環節。以環節管理為主體的輸液安全護理專科小組,實行“護士長—護理組長—責任護士”3個層級的管理結構,明確了各層級護理人員在實施輸液過程中的管理職責以及工作職責,護理人員執行輸液安全知情同意書簽訂工作的主動性增加,并在具體細節上與主管醫師充分溝通以達到有效目的。環節質量管理體現在輸液全過程,責任護士重視輸液前有效評估,對使用高危及特殊藥物患兒實施經外周靜脈置管;對應用外周留置針的患兒,從穿刺操作、留置針固定方法及巡視時間等均制定相應的統一標準流程,引導不同層級護士熟練掌握。通過在輸液全過程分層級有步驟的實行環節質量管理,輸液外滲的發生率有所下降。表1顯示,觀察組發生輸液外滲96例,發生率6.1%;對照組發生輸液外滲132例,發生率9.4%;兩組比較差異有統計學意義(P=0.01)。

3.2 規范輸液外滲處理流程,減輕輸液外滲發生程度由于新生兒這一群體特殊的病理生理情況,有時輸液外滲無法完全避免,輸液外滲發生后4 h內是護理干預的黃金時間[6]。因此,正確有效的處理十分關鍵。對照組中由于不同層級護士對新生兒輸液外滲的處理能力存在差異,因而容易錯失最佳的處理時間以及正確的處理流程。在觀察組中,輸液安全護理專科小組制定明確的新生兒輸液外滲處理流程,同時有計劃進行護理人員輸液安全的專項培訓,重點在高級責任護士和護理組長處理輸液外滲的能力以及護士長對高危藥物外滲、特殊外滲事件的處理技能,真正落實新生兒輸液外滲處理的有效性、可及性;同時加強了護理人員輸液的專業理論知識學習,規范其靜脈輸液操作技能,特別體現在靜脈使用高危藥物時能正確選擇輸液器材、穿刺部位及固定方法,有效降低了高危藥物外滲的發生。表2顯示,兩組患兒輸液外滲發生程度比較差異有統計學意義(P=0.001)。說明通過建立輸液過程的環節質量管理,規范了輸液外滲處理流程等措施,降低新生兒藥液外滲對組織的損傷程度以及高危藥物

觀察組外滲的發生。

3.3 加強環節控制,提高輸液外滲上報比例 對照組未實施護理分組管理,護士按班種上班,患兒整體的觀察護理欠連貫性,加之護士總體對新生兒輸液外滲上報意識不強,間接也影響了輸液外滲上報率。觀察組在環節管理模式下進行分組責任制,使護士能動態掌握新生兒的病情變化,為其提供連續的整體護理,各項工作責任到人,增強了各級護理人員的責任心;同時輸液安全護理專科小組定期對“新生兒輸液外滲事件上報表”中發生的因素進行分析,達到對輸液外滲發生環節的有效干預;另外改變護理管理的思路,重在分析出現問題的原因并積極改進,而不是追究個人執行過程中的錯誤與責任,這讓護理管理者改變了以往以懲罰教育為主的管理方法,有助于利用科學的管理工具來建立有效的培訓機制和完善的工作流程[7]。表3顯示,觀察組上報率達92.7%,比對照組上報率69.7%明顯上升。說明護理管理者通過管理思路的改革,使護理人員不再畏懼上報負性事件,而是通過對負性事件的上報,積極參與到輸液安全的分析與改進工作中來,使相當一部分負性事件得到及時有效的處理,從而有效保證了臨床護理工作質量。

4 小結

在新生兒輸液外滲中運用環節質量管理,對降低輸液外滲發生率和減輕輸液外滲發生的程度有較好的作用,并提高了護理人員對輸液外滲的主動上報率;但同時也發現,護理人員對輸液外滲發生的評估能力直接影響輸液外滲評價和后續有效處理,因此,有必要進一步探討環節質量管理中護理人員的培訓方法和技巧,以期達到新生兒靜脈輸液安全管理的持續改進,并為臨床提供了一種科學有效的護理管理方法。

[1]毛惠娜,劉雪琴.靜脈輸液滲出的發生率調查與分析[J].中國護理管理,2010,10(12):71-73.

[2]林賽蓮,楊麗嫻.新生兒輸液外滲的原因分析與護理干預[J].中國實用護理雜志,2004,20(11A):44-45.

[3]葉文琴,朱建英.現代醫院護理管理學[M].上海:復旦大學出版社,2004:10.

[4]Infusion Nurses Society.Policies and procedures for infu-sion nursing[M].2nded.Norwood,Mass:Infusion Nurses Society,2002:151-196

[5]王建榮.輸液治療護理實踐指南與實施細則[M].北京:人民軍醫出版社,2009:123-125.

[6]喬愛珍,蘇迅主編.外周中心靜脈導管技術與管理[M].北京:人民軍醫出版社,2012:42-74.

[7]阮景,潘繼紅.應用根本原因分析法減少新生兒科高危藥物外滲及損傷的實踐[J].中國護理管理2013,13(10):64-66.