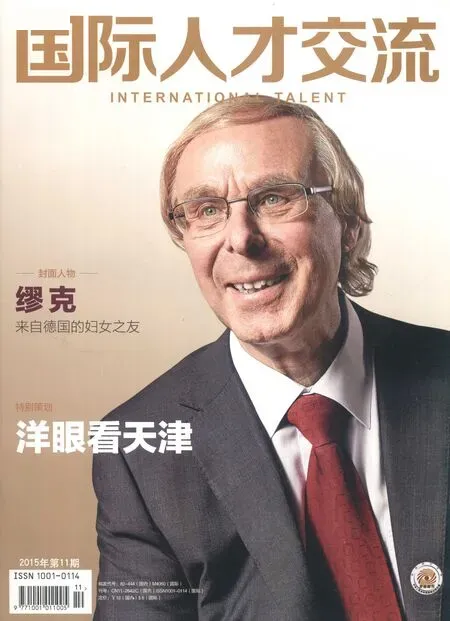

漢斯·米勒:來自德國的“白求恩”

文/李蔚峰

編者按:

他不像白求恩般家喻戶曉,但他也是在抗戰年代來到中國,在戰場上拯救了無數生命。他在中國生活了近60年,正是他引進了測試乙肝的試劑及乙肝疫苗技術,我國才得以成功研制出乙肝疫苗。

漢斯·米勒與夫人中村京子在自家庭院合影

來自德國的八路軍戰地醫生

1915年,漢斯·米勒生于德國萊茵區杜塞爾多夫城,父親是猶太人,母親是德國人。在希特勒統治德國時,米勒來到瑞士巴塞爾大學學醫。1939年,他通過一位中國同學得知,世界上最大的反法西斯戰場在中國,那時他剛完成學業,拿到博士學位,正在考慮去向。得知這一消息后,他毫不猶豫地離開瑞士,甚至賣掉了自己唯一的相機籌經費,買船票來中國。

1939年5月,米勒來到香港,在宋慶齡領導的保衛中國同盟會與廖承志相識。同年9月,經廖承志、愛潑斯坦等人介紹,米勒前往延安,見到了毛主席,并參加了八路軍。在延安工作一段時間后,他請求上戰場。在米勒的多番請求下,中共中央批準他來到位于太行山區的八路軍總部。從此,這位擁有瑞士巴塞爾大學醫學博士學位的德國人,成為一名八路軍的戰地醫生。抗日戰爭時期,他和中國軍民一起戰斗在太行山上,救治了無數抗日戰士。

一次日本兵來掃蕩,距離他們只有8里地,他們趕緊組織轉移,那時米勒有200個傷病員,40個重傷員,他帶著老百姓背傷員抬擔架,一趟趟往山上送。他們抬最后一個傷員時,山下已硝煙四起。還有一次,米勒救了村里一對母子的性命。一個產婦難產,生命垂危,可他們就是不肯找一個男大夫,還是洋大夫去接生。在最后危急時刻,產婦的丈夫才跑來找米勒,最終孩子和母親都得救了。村里人都對這個洋醫生豎起了大拇指,這件事情也讓米勒高興了一輩子。

與新中國共患難

新中國成立后,漢斯·米勒于1951年1月加入中國國籍,組織上為他安排了適合他的工作,讓他擔任多個醫學院院長的職務,他曾先后任長春第三軍醫大學附屬醫院院長、教授,沈陽醫學院第二附屬醫院院長兼兒科系主任。

1960年,在沈陽工作的米勒由于患上了心臟病且情況比較嚴重,當時沈陽的醫療條件相對比較差,時任衛生部顧問馬海德大夫得知他的病情后很是關心(兩人在延安相識并成為好友),他建議讓米勒立刻來北京接受治療,還親自去沈陽將米勒護送到北京。來到北京后,米勒和兒子德華先在馬大夫家住了一段時間,夫人中村京子在處理完沈陽的工作之后也來到北京,一家四口搬到友誼賓館居住了三年多的時間。

上世紀六十年代初,米勒一家也從友誼賓館搬到了現在居住的地安門油漆作胡同。當時組織上就工作問題征求過米勒本人的意見,問他愿意去哪里工作,米勒說:“我現在身體不好,回醫學院講課恐怕身體受不了。我和京子愿意去成立不久的北京積水潭醫院工作。”考慮到米勒的身體情況以及家人的具體困難,組織上同意了這個請求。那時積水潭醫院剛剛建立沒有幾年,缺少專業技術人員。米勒被任命為教授,進行查房、病房會診、帶實習醫生,同時他每周還堅持門診三次,京子則被安排在藥房做藥劑師工作。

1966年“文化大革命”開始了,并在全國范圍內迅速展開。積水潭醫院也在劫難逃,醫院的造反派分成兩派,搖旗吶喊,文攻武斗,誓死捍衛著“毛主席的無產階級革命路線”。今天你貼我的大字報,明天我就用我的大字報將你的覆蓋得嚴嚴實實,最終發展到“兩派”都派人看守自己的大字報,甚至發展到雙方進行武斗。醫院的醫療工作陷入了前所未有的困境,幾乎癱瘓。所謂的醫院“學術權威”們,紛紛被迫靠邊站,醫院的領導權也被造反派奪走了。1957年就加入了中國共產黨的米勒看到這些造反派的行為非常氣憤,他黨性很強,認為越是在動亂的時候就更應當維護黨的權威。于是他找了幾個“靠得住”的黨員,利用每周一次的黨的民主生活會,認真學習《毛澤東語錄》《關于正確處理人民內部矛盾的問題》等著作,對醫院里發生的那些是非不分、混淆黑白以及打倒一切的造反派行徑表示不理解,要求黨員要堅持毛澤東思想,堅持黨性,不參與兩派所謂的“階級斗爭”,要帶頭上班,讓醫院的醫療門診正常地進行。后來“軍宣隊”進駐積水潭醫院,對穩定當時的動亂局勢起到了很大的作用。進入70年代,隨著“文化大革命”進入尾聲,醫院的各項工作也逐漸恢復了正常,“靠邊站”的院長和黨委書記也都回到了原來的崗位,各科室的“反動學術權威”們又都重執牛耳。看到這些,米勒和京子才從一直壓抑的心情里擺脫出來,全身心地投入到各自的工作之中。后來,米勒覺得繼續在北京積水潭醫院干下去,好像發揮不了他的長處,于是他寫信給衛生部的領導請求能否去大學講課。1972年1月他被調到北京醫學院任副院長。

過年了,米勒與家人在掛燈籠

中國有了自己的乙肝疫苗

米勒的夫人京子自1945年來到中國后,就一直沒有回過日本,因此也很想回去看看家人。1972年8月,當時的北京市長吳德批準米勒一家回日本探親45天。日本首相田中角榮9月份訪華,中日兩國實現了邦交正常化后,一家人回國的手續也變得容易多了。那年,中村和米勒第一次帶著兩個孩子回到日本,探望在福岡鄉下的親人。

沒想到,這次回國探親還促成了一件大事。京子一位叫池田的老朋友建議米勒到東京,了解一下日本在醫學方面的發展情況。她還推薦米勒與一位在肝炎治療方面很有成就的西崗教授見面。米勒一直惦記著中國的肝病防治,于是專門去拜訪了日本肝病學家西崗久壽彌。

一次,倆人談起肝炎的起因,西崗教授認為是因為喝酒太多造成的。可米勒說,當時中國人大多喝不起酒,怎么也有那么多的人患肝炎病呢?經過兩人多次探討研究,決定在醫治肝炎方面一起合作。西崗教授還將他研究后制成的一種醫治乙型肝炎的試劑送給了米勒,這正是他一直想要的。可是,試劑在進入中國海關的時候卻遇到了麻煩,米勒馬上同德國駐華大使館聯系,又和當時負責此項工作的市委領導白介夫溝通說明情況后,才得以進關。

在米勒(右一)的關心支持下,北京醫科大學附屬人民醫院肝病研究所陶其敏(中)、馮百芳(左一)等人進行的乙肝疫苗研究成果于1988 年7 月榮獲國家科學技術進步一等獎

經過醫療部門研究決定,此種肝炎試劑先放在北京醫學院附屬人民醫院進行臨床實驗。當時,有幾位軍人患了乙型肝炎,正好住在人民醫院治療。醫生為他們使用了那種試劑,效果非常不錯,他們的乙型肝炎得到了治愈。可是米勒從日本帶回來的試劑很快就用完了,怎么辦?米勒決定和醫院方面合作,他們對試劑的成分進行了分析研究之后,認為中國自己也可以研制。

一次米勒在讀到美國《科學》雜志上發表的一篇有關肝炎疫苗的文章后受到了很大的啟發,更堅定了他和醫院自己研制該種試劑的信心。那時,人民醫院的條件非常艱苦,一個6平方米的小房間,試驗器械就是病人吊針用的瓶瓶罐罐,設備很不完善。在培育疫苗的時候,遇到了幾百次的失敗,可是米勒和研制人員都沒有被困難嚇倒,他們夜以繼日地工作,從來就沒有假日,有些時候還要吃住在實驗室,24小時地觀察疫苗的生長情況,經過一年多的辛勤工作,疫苗終于培育成功。后來美國教授布朗伯格到中國來參觀,看到疫苗竟然是在這樣的小房子里研制的,驚訝得目瞪口呆。

按照醫學上的要求,在制成試劑使用之前,必須要先在動物身上做試驗,而猩猩由于各方面較為接近人類,是最佳的試驗對象。當時經濟不發達,沒有那么多的錢用于購買猩猩,可是試驗刻不容緩,不能耽擱,否則就會失去最佳的試驗效果。這時米勒對大家說:“我年紀大了,沒關系,就在我身上做試驗吧!”然而一位叫陶其敏的醫生首先在自己身上打了這種疫苗,米勒和其他6位參加研制的人也都先后注射了這種疫苗,三個月后抗體出來了,結果不錯。接著他們又將該疫苗拿到一個患肝炎比較嚴重的少數民族地區使用,效果也十分顯著,于是該試劑才拿到各個醫院進行廣泛的使用。后來,該試劑被送到長春一家醫藥檢驗所無償進行生產,1975年開始在全國大批量生產和使用。主要用于婚檢、初生嬰兒免費注射乙肝疫苗以及醫院的臨床治療等方面。

在米勒和陶其敏的帶領下,經過10多年的積累,人民醫院在肝病方面的研究走在了國內同行前列。1989年,衛生部授予他杰出的國際共產主義白衣戰士榮譽證書。

1994年12月漢斯·米勒因病去世,被安葬在八寶山革命公墓。這位在中國生活近60載的白求恩式醫學家,永遠地留在了這片自己貢獻一生的土地上。