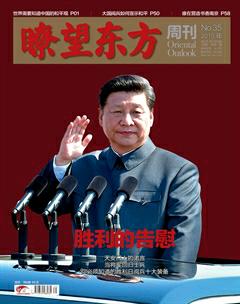

常丁求:閱兵是我們對勝利的承諾

張汨汨

2015年9月3日勝利日閱兵式,展示了新中國成立以來歷次閱兵中規模最大的空中梯隊:10個梯隊、近200架新型戰機全部為國產裝備,包括預警機、轟炸機、殲擊機、海軍艦載機、加油機、直升機等機型,凸顯出中國軍隊空中力量建設的成就。

作為空軍主戰裝備,殲-10A梯隊由沈陽軍區空軍參謀長常丁求領飛。

這位48歲的少將,是空軍受閱空中梯隊中唯一的將軍長機,也是本次閱兵所有領隊將軍中最年輕的一位。

從某種意義上講,“將軍開飛機”比“將軍踢正步”更“難得”。這是因為“空中駕照”有“年齡卡尺”:普通飛行員飛行年限是47歲,最高可以延長到48歲——但這一般是師團長的年齡。

2013年,時年46歲的常丁求晉升空軍少將。有媒體統計,他是當時空軍最年輕的將軍。

1984年招飛入伍,常丁求如今已是飛了近3000小時的特級飛行員。他稱自己與戰斗機“像戰將對自己戰馬,不僅是坐駕,更是戰友、是伙伴”。一旦升空飛行“整個人立刻進入一種‘禪定狀態——精力很集中,心情很愉悅,既緊張、又放松”。

當然,戰斗機飛行“很辛苦,對精力體力消耗大”,所以,“飛行結束后,最好再打一場球,來個徹底的釋放,徹底的‘痛快。”他對本刊記者說。

與自己喜愛的戰斗機飛行員角色相比,常丁求因指揮官的身份以及他麾下強大的部隊而更具聲望。在他曾任師長的航空兵軍營內,至今留有他的戰斗格言:戰在必勝,斗須群狼。

在中國空軍向“信息化”轉型的征程中,常丁求的部隊還創下了“首次在新機改裝期間遂行重大任務、率先探索新的戰術訓練模式、率先探索訓練全過程信息化手段”等多項第一。

2015年9月3日帶隊飛越天安門廣場,是他人生中的又一個第一。

“跟我上”的傳統沒有變

《瞭望東方周刊》:作為殲擊機梯隊領隊,你如何理解將軍領飛的意義?

常丁求:“跟我上”是我軍的傳統,這在航空兵部隊體現得更為直接。空戰中的長機一定是這個團隊的領導。現在空軍航空兵部隊的師團長,全都戰斗在飛行一線。空軍作訓崗位的高級領導,幾乎都是飛行人員出身。

其實以很多將軍的飛行能力,完成閱兵任務并不難,只是超出了他們的飛行年限。我在有限的飛行生涯中能有這樣的機會,自己非常珍惜。

在勝利日舉行閱兵盛典,既是對歷史的紀念,也是對歷史的傳承;是對勝利的慶祝,也是對勝利的承諾。“一代人有一代人的使命”,閱兵式的背后,傳承著我們這一代軍人的使命;而我們參閱人員,則榮幸地代表了這一代軍人的形象。

《瞭望東方周刊》:在此之前,你的飛行情況如何?

常丁求接受媒體采訪

常丁求:當師長期間每年都飛100多小時。到上級機關后,每年只有20小時的飛行時間,僅能保持基本飛行技術。特別是2014年因工作繁雜,到2015年5月展開閱兵訓練,已經有一年沒飛了。這次任務前,先到部隊全面恢復技術,涵蓋了空戰、對地、低空、夜航等全部訓練內容。

坐進機艙,駕機升空,見到了久別的戰友,回到了自己的舞臺,感到非常自豪、非常有成就感,心情特別舒暢。

《瞭望東方周刊》:領飛受閱梯隊有何特殊之處?

常丁求:閱兵編隊和平時戰斗飛行有很大區別。空戰中要求大膽潑辣,動作要快、準、狠。以前我在前艙飛行時,一拉桿就是8到9個G的載荷,后艙飛行員如果缺乏準備,就會大叫“松桿松桿,我腦袋轉不過來了”。

但閱兵編隊時飛機間距只有十幾米,高度和速度都要精確到個位數。作為長機,最重要的是“穩”,要早預見、早調整,讓梯隊不知不覺地跟著我動。

“升空就是作戰”,閱兵場雖然不是戰場,但對指揮員來講,率領團隊克服困難、高標準完成上級交給的任務,仍是一場過硬的戰斗。

年輕飛行員幸遇變革年代

《瞭望東方周刊》:你從航校畢業之后就一直在殲擊機部隊,從殲-5、殲-6、殲-7到殲-10、蘇-30,主戰機種幾乎全都飛過。如今回顧起來,有何感受?

常丁求:戰機是有靈魂的。飛行員每飛一個新的機型,就必須具備相應的知識結構和能力層次,必須達到相應的修煉、相應的境界。

每型飛機都是一個知識寶庫。相對而言,二代機的知識含量要少得多,過去飛二代機時,間斷飛行一個月,用一天、甚至半天時間就可以把它所有的知識點梳理一遍。像殲-10這樣的三代機根本不可能,它背后知識含量太大,需要學習掌握的東西太多,對人的要求也更高。它已不僅是個武器,而是共同戰斗的伙伴。將來的飛機,人機互動還會更好,甚至可以聽懂話、主動幫飛行員做事。

《瞭望東方周刊》:你帶領的這些新一代飛行員,與你自己相比又有什么不同?

常丁求:一是文化程度普遍提高,基礎知識比較扎實,這得益于空軍近年來狠抓招飛源頭質量。二是接受能力強、適應新生事物快。第三,最為可貴的是,善于獨立思考,而我們過去有些老飛行員是你怎么教、我就怎么飛,自己獨立思考少。

曾經有人覺得這一代年輕人嬌氣、吃不了苦,這并非他們的本質。他們的表現如何,取決于領導和團隊。

這一代“80后”的年輕飛行員,在飛行黃金年齡就踏上強軍征程、趕上一個變革的時代,可謂三生有幸。這些人成長起來,將會給全空軍帶來更大的進步。

對手也能感受到我們的變化

《瞭望東方周刊》:習主席對部隊的實戰化訓練提出了很高的要求,你如何看這個問題?

常丁求:中國空軍今天的能力水平,與十幾年前相比有“天地之別”。同樣是一年飛100多小時,今天的含金量不可同日而語。

現在40多歲的飛行員,如果不加強身體鍛煉、不注重綜合素質提高,飛行就會感到吃力,因為訓練難度和強度大大提高了。

我們飛行員前些年到國外跟外軍飛行員同機飛行,還覺得“差距很大”,近幾年再跟他們一起飛,就覺得“相差不大”。這種進步,我們自己能感覺到,甚至我們的對手也能感覺到。

對空軍訓練最大的制約是飛行安全,如何平衡飛行安全與訓練效果的關系?近些年空軍也已找到了答案:一切服從實戰,同時積極主動規避風險,只要實戰需要,再大的風險也要承擔。

《瞭望東方周刊》:改革是中國特色軍事變革的關鍵手段和方式,你在擔任師長時,部隊也承擔了戰術訓練模式改革的任務。你如何看改革的問題?

常丁求:和平時期的改革探索,最大的挑戰來自我們內部,就是如何盡快凝聚共識。

我們當年搞模式改革時,開始也得不到認同,壓力很大。但堅持一段時間后,大家感到學習的進步、成長的喜悅,激發了內在動力,讓學習成長變成一種習慣、一種自覺。到后來,官兵會主動幫助領導來做工作,相互鼓勵保持激情干勁。

2015年9月3日,殲擊機梯隊戰機飛過天安門地區

《瞭望東方周刊》:最后一個問題,飛行和在機關相比,哪一個更累?

常丁求:我覺得在機關更累。司令機關需要謀劃的事很多,經常加班加點,夜以繼日。而作為一個成熟的老飛行員,飛行是享受,特別在對抗飛行中更能催生激情。閱兵訓練,馳騁藍天,是我最快樂的時光。